Световых ожогов от всех ожогов

Ожоги – это наиболее часто встречающиеся травматические повреждение глаз. Они происходят при воздействии термических, лучевых и химических факторов.

При ожогах глаз повреждаются кожа век, конъюнктива, роговица, слезоотводящие пути. В тяжелых случаях поражаются даже задние отделы глазного яблока.

Характер и степень ожога зависят от характеристик травмирующего агента, т.е. его температуры, концентрации, химического состава и структуры. Кроме того, на тяжесть ожога влияет состояние здоровья зрительных органов, иммунной системы и реактивность организма в целом. Своевременное и качественное оказание скорой медицинской помощи способствует снижению тяжести ожогового процесса. Площадь и глубина поражения влияет на течение восстановительного периода.

Более 70% ожогов глаз в индустриальных районах приходится на производственный травматизм, остальные ожоговые травмы имеют бытовой характер.

Среди химических повреждений глаз чаще всего встречаются ожоги щелочами, кислотами и известью. Термические ожоги происходят в основном от попадания на глаза кипящей жидкости, пара, раскаленных частиц металла, пламени и др. обжигающих факторов.

Ожоги, вызванные взрывом химических и/или термических веществ, сопровождаемые ионизирующей радиацией в сочетании с механическим повреждением глаза считаются комбинированным поражением. Снижение остроты зрения имеет прямую зависимость от тяжести ожога.

Химические ожоги

Такие щелочи, как едкий калий или натрий, нашатырный спирт и прочие являются наиболее частыми причинами химических ожогов глаз. Повреждающее действие щелочей – это весьма длительный процесс и может длиться несколько дней. В первые 2-3 дня при ожогах щелочами симптомы не носят серьезного характера, поэтому можно обманчиво предположить легкую степень поражения. Однако такие ожоги вызывают разрушения цилиндрического тела и ткани радужной оболочки глаза. В тяжелых случаях происходит разрушение сетчатой и сосудистой оболочек, а также повреждение стекловидного тела и хрусталика глаза.

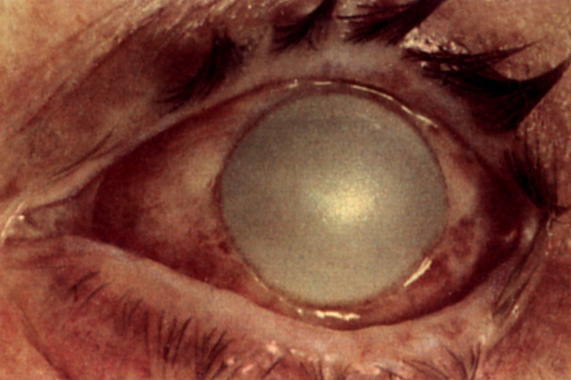

Последствиями щелочных ожогов глаз могут быть атрофия глазного яблока, вторичная глаукома, образование бельма.

Применение в сельском хозяйстве, при строительных работах и в быту извести часто сопряжено с повышенной опасностью ожогов глаз. При попадании растворов извести в глаза появляется обильное слезоотделение, которое способствует их вымыванию, что снижает риск глубоких поражений конъюнктивы. Но при попадании в глаза крупных частиц извести они быстро проникают в ткани и вызывают спазм век, препятствующий извлечению инородных масс. Чем скорее будет оказана медицинская помощь, и сокращено действие повреждающего вещества, тем легче будет протекать реабилитационный период.

Ожоги в результате поражения глаз кислотами – соляной, азотной, уксусной, серной или другими – провоцируют образование глубоких некрозов роговицы и конъюнктивы. Тяжелые случаи ожогов кислотами в результате некроза тканей могут обнажить сосудистый трак, т.е. среднюю оболочку глазного яблока. Регенерация глаза проходит с рубцеванием и новообразованием сосудов.

Термические ожоги

Термические ожоги обусловлены действием агентов с выраженной высокой температурой. Вода и пар в силу их одинаковой химической структуры оказывают на глаза одинаковое повреждающее действие. Ожоги ими рассматриваются как чисто термические ожоги. Чем выше температура воды, тем сильнее страдает структура глаза. Роговица подвергается изменению уже при 45 градусах С, а ожог водой нагретой до 80 градусов наносит поражение хрусталику и радужной оболочке.

Термические ожоги часто происходят от воздействия пламени, горячего воздуха или расплавленного металла. Такие ожоги часто наблюдаются у металлургов.

На сегодняшний день наметилась тенденция увеличения количества низкотемпературных ожогов. Встречаются ожоги от воздействия сухого льда, криогенных жидкостей или сжиженных газов.

Световые ожоги

В медицинской практике часто встречаются ожоги, являющиеся результатом «ослепления светом», т.е. световые ожоги.

Ожог, полученный в результате производства сварочных работ относится к световым ожогам. При этом поражаются слизистая оболочка и роговица глаза. Симптомы такого ожога начинают проявляются через 6-7 часов после получения травмы: тускнеет роговица и отекает конъюнктива.

К световым ожогам относятся также ожоги от яркого солнечного света и снежные ожоги. В таких случаях наблюдаются повреждения сетчатки глаза.

Существует еще множество других видов ожогов способных нанести существенный вред зрению.

Определение тяжести ожогов

По степени поражения глаза определяют четыре степени тяжести ожогов, характеризующихся определенными симптомами:

- К первой степени относятся поражения в виде отечности и покраснения век, при которых наблюдаются небольшие изменения верхнего слоя роговицы.

- Вторая степень ожога характеризуется пузырьками на веках, отмершей тканью слизистой оболочки, помутнением роговицы.

- Повреждение конъюнктивы, при которых она приобретает серовато-желтый цвет, появление на веках струпьев, глубокое повреждение роговицы, имеющей вид «матового стекла» относятся к третьей степени ожога.

- Наиболее тяжелая четвертая степень ожога глаз проявляется некрозом всех тканей конъюнктивы и век, полным разрушением роговицы, поражением стекловидного тела и хрусталика.

Лечение ожога глаза

Лечение ожога глаз проводится в стационарных условиях. Терапия направлена на снятие воспаления и ускорение регенерации тканей. Хирургические методы лечения обычно применяются при третьей и четвертой степени ожога. В ходе операции омертвевшие участки удаляются. Обычно при ожогах четвертой степени у пациентов наблюдается полная или почти полная потеря зрения, поэтому лечение назначается комплексное, чтобы сохранить хотя бы остаточное зрение.

Утраты зрения при ожогах первой и второй степени чаще всего не наблюдается. При ожогах третьей степени может возникнуть необходимость в трансплантации (пересадке) роговой оболочки.

Контактные линзы при ожогах

В 2013 году кемеровские ученые разработали уникальные контактные линзы, способные значительно облегчить участь пострадавших в результате ожога глаз. Разработаны они для оказания доврачебной медицинской помощи. Их применение значительно снижает риск различных осложнений.

Состав данных лечебных контактных линз позволяет быстро нейтрализовать опасные вещества, попадающие в глаза при ожоге. Они отличаются простотой и удобством в использовании. Линзу легко наложить и снять, и фактически она выполняет роль стерильной повязки, защищающей травмированный глаз.

Эти контактные линзы позволяют в 2-5 раз ускорить процесс восстановления глаз после ожога. Скорость восстановления будет зависеть от степени поражения глаза.

Коллектив врачей Очков.Нет

Источник

Ожоги глаз световым излучением: признаки, лечениеОсобый вид поражения глаз, иногда принимающего массовый характер, представляет так называемая «снеговая офталмия». Заболевание вполне соответствует «электрической офталмии», которая наблюдается после облучения глаз сильным источником ультрафиолетовых лучей (при электросварке и др.). Снеговая офталмия чаще наблюдается ранней весной при ярком солнце и обширном снеговом покрове, который отражает огромное количество ультрафиолетовых лучей. На широких просторах севера и на снежных вершинах гор снеговая офталмия может наблюдаться одновременно у большого числа людей. Первые признаки ее появляются через 4—6 часов после облучения (скрытый период). Глаза начинают сильно болеть, слезиться, наблюдаются светобоязнь и блефароспазм. Конъюнктива при этом резко гиперемирована. В роговице появляются мелкие поверхностные помутнения и пузырьки. Чтобы предупредить снеговую офталмию, необходимо снабдить военнослужащих в соответствующих условиях темными очками-консервами, лучше всего желто-зелено-дымчатыми, пропускающими около 20% общего светового потока (Б. И. Тихвинский). При развившихся симптомах снеговой офталмии рекомендуется в случае сильных болей закапать в глаза 1 % раствор кокаина или 0,1% раствор дикаина (1—2 капли), а также применять холодные примочки на веки (вода или 2% раствор борной кислоты). Если имеются дефекты эпителия роговицы, целесообразно впустить за веки 1—2 капли рыбьего жира или вазелинового масла. Повязку накладывать не следует. Ввиду значительной светобоязни больного нужно поместить в затемненную комнату или снабдить темными очками-консервами. Судя по материалам зарубежной литературы (Флик, Коген, Мартин, Кимура и Икуи и др.), у пострадавших при взрывах атомных бомб в 1945 г. в японских городах Хиросиме и Нагасаки во многих случаях наблюдались поражения конъюнктивы и роговицы, сходные с картиной «снеговой офталмии». По-видимому, они были вызваны ультрафиолетовой частью мощного светового излучения огненного шара, образующегося в момент взрыва атомной бомбы. Явления острого конъюнктивита протекали в этих случаях без патогенной флоры в отделяемом и заканчивались в течение нескольких дней. Инфракрасная и видимая части светового излучения при взрыве атомной бомбы вызвали у многих пострадавших термические ожоги кожи открытых частей тела: головы, лица, шеи, кистей рук. Для этих ожогов характерными были резкие границы между обожженными и здоровыми участками кожи, а также так называемая «профильная локализация» (ожог только на стороне, обращенной в сторону вспышки взрыва). Описан случай, когда надетая шапка предохранила верхнюю часть головы и глаза от ожога. Точных сведений о частоте и тяжести поражений органа зрения при таких ожогах опубликовано не было.

Японские авторы Ояма и Сасаки обнаружили парамакулярный ожог сетчатки у одной из пострадавших в Хиросиме, смотревшей в момент взрыва на летящий самолет. Этот ожог сетчатки напоминал поражение, характерное для лиц, наблюдавших солнечное затмение незащищенными глазами. Других аналогичных случаев хориоретинальных ожогов у пострадавших в японских городах зарегистрировано не было. У многих лиц было отмечено лишь кратковременное «ослепление» после сверхъяркой вспышки взрыва, связанное, вероятно, с нарушением адаптации к обычному дневному свету и продолжавшееся около 5 минут. Следует напомнить, что огненный шар, возникающий в момент взрыва бомбы (через стотысячные доли секунды), имеет около 15 м в диаметре, температуру на поверхности 1000 000° и яркость примерно в 100 раз большую, чем яркость солнца. Этот огненный шар очень быстро увеличивается и поднимается кверху, причем температура его мгновенно снижается и уже через 1 секунду составляет на поверхности шара всего несколько тысяч градусов. Высказывалось предположение, что сверхъяркая световая вспышка в момент взрыва вызывает моментальный защитный рефлекс смыкания век и что это предохраняет сетчатку от более тяжелого макулярного ожога, характерного для лиц, длительно наблюдавших солнечное затмение незащищенными глазами. Однако предположение о такой роли мигательного рефлекса встретило в последние годы серьезные возражения. Бюттнер и Роуз отметили, что 35% световой энергии вспышки атомного взрыва достигают глаза в течение первой 0,001 секунды, т. е. значительно раньше, чем успевает осуществиться мигательный рефлекс у человека (0,1 секунды). Что касается зрачкового рефлекса, то он имеет еще большую продолжительность и поэтому также не может защитить сетчатку от ожога в момент вспышки атомного взрыва. Бюттнер и Роуз теоретически рассчитали, что расстояния, на которых могут возникать хориоретинальные ожоги, должны быть гораздо больше тех расстояний, на которых происходят все другие повреждения, вызываемые взрывом атомной бомбы. Ожоги сетчатки вызываются энергией инфракрасного и видимого излучения такой же силы, какая вызывает ожоги кожи. Однако в отношении ожогов сетчатки особое значение приобретает оптический фактор. Вследствие фокусирующего действия преломляющей системы глаза на сетчатке получается яркое изображение огненного шара атомного взрыва. Степень яркости этого изображения зависит в основном от ширины зрачка и почти не зависит от расстояния. С увеличением расстояния в 2 раза площадь изображения на сетчатке уменьшается в 4 раза, но на каждую единицу этой площади падает (и поглощается пигментом глазного дна) количество энергии, почти не зависящее от расстояния (если не считать количества света, поглощаемого атмосферой) . Большая концентрация тепловой энергии на малой площади может вызвать коагуляцию ткани сетчатки. Если к тому же происходит моментальное образование пузырьков пара в пигментном эпителии и сетчатке, разрушение ткани усиливается «микровзрывами». Роуз и другие авторы рассчитали, что если взрыв атомной бомбы происходит ночью, когда зрачки максимально расширены, количество энергии, поглощаемой на единице площади глазного дна в течение 0,001 секунды, должно быть достаточным, чтобы вызвать ожог сетчатки на расстоянии 40 миль (64 км) от места взрыва при исключительно прозрачном воздухе. Опасность хориоретинального ожога должна значительно снижаться в дневное время, когда площадь зрачка резко уменьшается (у кролика в 50 раз), а также при меньшей прозрачности воздуха. Бирнс, Броун, Роуз и Сибис полагают, что одной из причин отсутствия таких хориоретинальных ожогов у пострадавших при взрыве в Хиросиме являлось то, что зрачки у них были резко сужены, так как взрыв атомной бомбы имел место при ярком солнечном свете. С целью проверки своих теоретических расчетов эти авторы поставили опыты на 700 пигментированных кроликах во время 6 экспериментальных взрывов номинальных атомных бомб (тротиловый эквивалент каждой бомбы был равен 20 000 тонн). Взрывы производились в Неваде (США) в ночное время. При этом типичные очаги хориоретинальных ожогов были обнаружены у кроликов на дистанции от 5 до 42,5 мили (8—68 км). Эти опыты представляют известный интерес, но вопрос об их практическом значении остается неясным. Расчеты упомянутых авторов показывают, что если в момент взрыва атомной бомбы имеется хотя бы легкий туман в атмосфере, ожог сетчатки у людей возможен только на сравнительно небольших дистанциях от места взрыва (до 4,6 км днем и до 5,9 км ночью). К тому же следует предположить, что ввиду весьма малых размеров очагов поражения на глазном дне при таких ожогах они в подавляющем большинстве случаев не должны заметно влиять на зрительные функции. Редкое исключение могут составить лишь те лица, взор которых в момент взрыва (0,001 секунды) будет случайно направлен таким образом, что изображение огненного шара взрыва попадет точно на область желтого пятна или на сосок зрительного нерва. По-видимому, это может объяснить, почему у лиц, пострадавших в Хиросиме и Нагасаки, не были зарегистрированы хориоретинальные ожоги (за исключением одного случая). В конце 1955 г. Лэндесберг описал второй такой же случай хориоретинального ожога у человека. Ожог был получен в 1953 г. во время ночного экспериментального взрыва атомной бомбы. Американский офицер, находившийся на расстоянии 3700 ярдов (3,3 км) от места взрыва, по сигналу спускался в укрытие (траншею), но оглянулся через левое плечо в сторону ожидаемого взрыва. В этот момент бомба взорвалась. По словам этого офицера, он увидел «очень яркий, белый, слепящий свет». После этого он в течение нескольких минут ничего не видел, затем зрение стало восстанавливаться и на правом глазу восстановилось уже через 7 часов. Этот глаз мало пострадал, так как был защищен тенью носа (было лишь временное «ослепление» с последующим восстановлением остроты зрения до 1,0). Что касается левого (незащищенного) глаза, то на глазном дне его был обнаружен типичный очаг хориоретинального ожога в области желтого пятна. В дальнейшем на этом глазу осталось стойкое понижение зрения до 0,2 и небольшая центральная скотома (5°). В последнее время появилось описание еще 6 таких же случаев хориоретинального ожога различной тяжести в области желтого пятна. Эти ожоги были обнаружены у летчиков, смотревших на вспышки атомных взрывов с расстояния 2—10 миль (Роуз, Броун и др.). – Также рекомендуем “Сортировка, эвакуация глазных раненых в военно-полевых условиях” Оглавление темы “Поражения глаз”:

|

Источник

Лучевые ожоги возникают в результате действия лучей с короткой длиной волны (жестких лучей), расположенных в сине-фиолетовом спектре видимого света, – ультрафиолетовые (видимые) и невидимые лучи, радиоактивные – альфа-, бета- и гамма-лучи. Чем короче длина волны, тем выше их проникающая способность.

Особенностями световых ожогов являются:

- • проявление воспаления спустя промежуток времени;

- • профильность – ожоги развиваются только на стороне источника света;

- • поверхностное поражение кожных покровов;

- • поражение глаз даже при непродолжительном их воздействии.

Особенностями лучевых ожогов являются:

- • маловыраженная первичная воспалительная реакция;

- • наличие скрытого периода;

- • развитие лучевой болезни.

В течение лучевой болезни выделяют три периода:

Превый период – первичная реакция (зависит от дозы облучения): нерезко выраженные признаки воспаления, сопровождающиеся общим недомоганием.

Второй период-скрытый период (длительность зависит от дозы облучения – 2-3 нед.): явления воспаления разрешаются, общее состояние нормализуется.

Третий период – разгар болезни: на фоне общего значительного недомогания и подавления иммунитета нарастают слабость, головная боль, тошнота, диарея, гипотония, выпадение волос и др. Местно возобновляются признаки воспаления и отек кожи с образованием пузырей, эрозий, язв. Окружающие ткани уплотняются (склерозируются).

Неотложная помощь и принципы лечения. При световых (солнечных, свет вольтовой дуги) ожогах необходимо прекратить действие лучей (поместить пострадавшего в тень, накрыть одеждой). Кожу обработать пантенолом, назначить анестетики. В случае конъюнктивита в глаза закапать 2 %-ный новокаин, дикаин.

При радиоактивном загрязнении необходимо снять одежду, кожу смыть струей воды (принять душ), что позволяет практически полностью прекратить альфа- и бета-лучевое поражение кожи. Гамма-лучи проникают глубоко и являются основной причиной лучевой болезни.

Основной особенностью лечения ожогов и травм в сочетании с лучевой болезнью является стремление удалить некротические ткани и восстановить целостность кожных покровов до разгара лучевой болезни (в скрытый период), т.е. до угнетения иммунитета и нарушения заживления ран.

Особенности ухода за пациентами с ожоговой болезнью. Исход болезни во многом определяется качеством ухода за пациентом. Основная задача медперсонала – предупреждение развития гнойных осложнений:

- • цикличность заполнения палат;

- • ежедневная смена белья (при открытом методе – стерильного);

- • при подозрении на ожог дыхательных путей тщательное наблюдение за пациентом в связи с угрозой отека гортани;

- • строгое соблюдение личной гигиены медперсоналом;

- • соблюдение очередности перевязок (чистые, затем гнойные);

- • профилактика:

- – пролежней;

- – инфекции дыхательных путей;

- – нагноения раневой поверхности;

- • организация:

- – высококалорийного питания;

- – ухода за катетерами (венозными, мочевым);

- – общегигиеническиех процедур, гигиены промежности;

- – температурного режима в отделении, под каркасом (при открытом методе лечения);

- – проветривания палат и кварцевания;

- – поддержания морального духа пациента.

Все перевязки требуют обезболивания.

При ожогах лица может развиться отек гортани.

Нельзя массировать рубцы, так как массаж способствует развитию келоида.

На грубые рубцы накладываются давящие повязки.

При ожогах кистей и суставов применяют лонгеты с максимальным разгибанием суставов.

Раньше года оперируются рубцы только на веках и кистях.

Источник