Шифр по мкб аспирационная пневмонии

Связанные заболевания и их лечение

Стандарты мед. помощи

Содержание

- Описание

- Симптомы

- Причины

- Лечение

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Аспирационная пневмония.

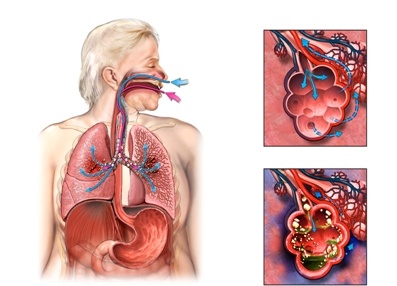

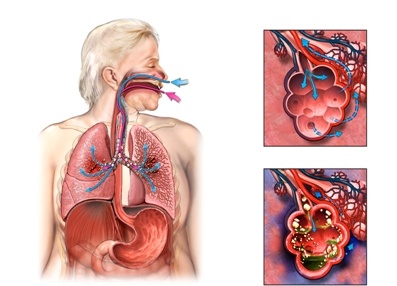

Механизм развития аспирационной пневмонии

Описание

В настоящее время считается достоверно установленным, что микроаспирация бактерий, колонизирующих носоглотку, является инициирующим фактором большинства бактериальных пневмоний. Однако традиционно под термином «аспирационная пневмония» понимают легочные поражения, возникающие вследствие макроаспирации большего или меньшего количества содержимого носоглотки или желудка, и следующий за этим инфекционный процесс.

Симптомы

В отличие от пневмонии, вызванной типичными внебольничными штаммами (пневмококк), АП развивается постепенно, без четкого острого начала. У многих больных через 8-14 дней после аспирации развиваются абсцессы легких или эмпиема. Примерно у половины пациентов при появлении очагов деструкции отмечается выделение мокроты со зловонным гнилостным запахом, возможно развитие кровохарканья. Однако отсутствие гнилостного запаха при формировании абсцесса не исключает участия анаэробов в генезе АП (некоторые из них, например микроаэрофильные стрептококки, не приводят к образованию продуктов метаболизма, обладающих гнилостным запахом). Другие симптомы АП не отличаются от общих проявлений пневмонии: кашель, диспное, плевральные боли, лихорадка, лейкоцитоз. У многих пациентов несколько дней, а иногда и недель такие маловыраженные клинические симптомы, как слабость, субфебрильная лихорадка, кашель, у ряда больных – прогрессивное снижение массы тела и анемия, предшествуют появлению клинических признаков, указанных выше. Особенностью АП, вызванной анаэробами, считается отсутствие у больного озноба.

Характерные клинические особенности АП:

• постепенное начало.

• документированная аспирация или факторы, предрасполагающие к ее развитию.

• отсутствие ознобов.

• зловонный запах мокроты и плевральной жидкости.

• локализация пневмонии в зависимых сегментах.

• некротизирующая пневмония, абсцесс, эмпиема плевры.

• наличие газа над экссудатом в плевральной полости.

• отсутствие роста микроорганизмов в аэробных условиях.

Независимыми предикторами плохого прогноза при АП являются поздняя диагностика, неэффективная начальная антибактериальная терапия (АБТ), бактериемия, госпитальная суперинфекция.

Ассоциированные симптомы: Боль в груди слева. Боль в грудной клетке. Высокая температура тела. Вязкая мокрота. Зловонная мокрота. Кашель. Кровохарканье. Мокрота. Одышка. Озноб. Рвота.

Причины

Как правило, аспирация чаще всего наблюдается при функциональном или органическом поражении рефлекторной дуги, ответственной за защитные реакции верхних или нижних дыхательных путей, препятствующих аспирации. Развития такого состояния следует ожидать при наркозе, различных поражениях (травмы, опухоли, интоксикации, сосудистые нарушения) центральной нервной системы, заболеваниях периферических нервов, воздействии ряда механических факторов, способствующих аспирации (назогастральное зондирование), травмах лица и шеи, опухолях пищевода, трахеи и.

Лечение

При полной обструкции дыхательных путей вследствие аспирации инородного тела требуется немедленная помощь для восстановления их проходимости. В США с этой целью применяется прием Геймлиха: толчкообразное надавливание в поддиафрагмальной области. Если инородное тело остается в нижних дыхательных путях, для его извлечения, в зависимости от размера, проводится бронхоскопия, а при ее неэффективности – торакотомия.

Оксигенотерапия – также необходимый компонент инициальной терапии. В тяжелых случаях показана интубация трахеи и проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с повышенным дыхательным объемом. Санационная бронхоскопия рекомендована в случае санации дыхательных путей от инородных тел, после чего необходимы мероприятия по стабилизации гемодинамики, проведение инфузионной терапии.

Методы лечения острого респираторного дистресс-синдрома вследствие аспирации включают экстракорпоральную мембранную оксигенацию, ИВЛ, заместительную терапию сурфактантом и биохимические, иммунологические средства коррекции клеточного повреждения.

При химическом пневмоните, развивающемся при массивной аспирации, не требуется проведение АБТ. Профилактическое назначение антибиотиков также не показано ввиду высокой вероятности формирования резистентных штаммов и недоказанной эффективности в предупреждении пневмонии.

Основным компонентом лечения развившейся АП является ранняя АБТ. Выбор антибиотика зависит от тяжести АП, окружения, в котором возникла пневмония, и наличия или отсутствия факторов риска колонизации дыхательных путей грамотрицательными микроорганизмами. В основном руководствуются эмпирическим выбором препаратов. С учетом того, что основной причиной АП, возникшей вне стационара, являются анаэробы, назначаемые антибиотики должны быть активными по отношению к ним.

В случаях внебольничной АП исследователи рекомендуют включать в схему эмпирической АБТ ингибиторзащищенные β-лактамы (амоксициллин/клавуланат), цефоперазон/сульбактам или β-лактамный антибиотик в комбинации с метронидазолом. Ингибиторзащищенные β-лактамы (например амоксициллин/клавуланат активен в отношении аэробных грамположительных кокков, энтеробактерий и анаэробов) являются препаратами выбора для монотерапии АП. Несмотря на хорошую антианаэробную активность in vitro, метронидазол не следует применять в режиме монотерапии.

Современные фторхинолоны, такие как левофлоксацин и моксифлоксацин, создают в ткани легкого и эндобронхиальном секрете высокие бактерицидные концентрации и обладают определенной антианаэробной активностью, поэтому их можно использовать как препараты резерва, особенно при аллергии на β-лактамы. Препаратом выбора может быть клиндамицин (внутривенно 600 мг каждые 8 ч с последующим переходом на прием per os 300 мг каждые 6 ч), который обладает большей активностью в отношении анаэробов по сравнению с пенициллином.

Внутрибольничная АП требует немедленной эмпирической деэскалационной АБТ. Необходим особый подход к выбору антибактериального препарата из-за высокой вероятности развития инфекционного процесса, вызванного полирезистентными нозокомиальными штаммами аэробных грамотрицательных бактерий (представителями Enterobacteriaceae и неферментирующими бактериями).

В отделении реанимации и интенсивной терапии, а также при развитии пневмонии у больных, находящихся в стационаре более 5 дней, «проблемными» возбудителями являются P. aeruginosa и Acinetobacter spp. У пациентов в коме после тяжелой травмы центральной нервной системы при наличии декомпенсированных почечной патологии и сахарного диабета, к указанным выше патогенам присоединяется полирезистентный S. aureus. Препаратами выбора являются цефепим в комбинации с метронидазолом, цефтазидим в комбинации с метронидазолом или клиндамицином, пиперациллин/тазобактам, цефоперазон/сульбактам или тикарциллин/клавуланат. Комбинация азтреонама с клиндамицином элиминирует вероятных возбудителей пневмонии и является альтернативной терапией АП.

При установленной высокой частоте метициллинорезистентных стафилококков и наличии бактериологически подтвержденной инфекции, вызванной полирезистентными стафилококками (при положительных посевах из носоглотки, при сопутствующей стафилококковой инфекции других локализаций), в схему АБТ необходимо включить гликопептиды, например ванкомицин или тейкопланин.

В целом при внутрибольничной АП приемлемы схемы лечения нозокомиальной пневмонии. Быстрый (через 1-2 дня) ответ на антимикробную терапию в виде положительной динамики общесоматического статуса и признаков разрешения внутрилегочного инфильтрата свидетельствует об ОХП. В этих случаях можно прекратить дальнейшее применение антибиотиков. По данным J. Bartlett, именно в первые 48-72 ч наблюдается стабилизация клинических симптомов. Далее следует оценить эффективность терапии и решить, продолжать лечение или сменить антибиотики. При наличии результатов бактериологического исследования можно назначать этиотропное лечение. Однако длительный фебрильный период и прогрессирование легочной инфильтрации свидетельствуют о развитии абсцедирования либо о неадекватности АБТ по причине резистентности возбудителя к назначенным антибиотикам (например суперинфекция резистентными штаммами P. aeruginosa).

Способ введения антибиотика определяется тяжестью АП. Больные с тяжелой пневмонией и осложненными формами заболевания должны получать парентеральную терапию. При менее тяжелом течении возможно назначение пероральных препаратов. Ответ на АБТ у 80% больных с АП отмечается в течение первых 5 дней лечения.

Продолжительность курса АБТ у больных с АП без абсцесса или эмпиемы составляет около 14 дней. При наличии абсцесса лихорадка может сохраняться 5-10 дней и более, несмотря на адекватную терапию.

Больным с абсцессами и эмпиемами необходимо назначение парентеральной терапии до достижения клинического эффекта: снижения лихорадки, определения тенденции к нормализации количества лейкоцитов, уменьшения выраженности кашля и диспноэ. При условии нормальной абсорбции из пищеварительного тракта возможен переход на терапию антибиотиками per os (клиндамицин 300 мг каждые 6 ч; амоксициллин 500 мг каждые 8 ч + метронидазол 500 мг каждые 6-8 ч; амоксициллин/клавуланат 625 мг каждые 8 ч). Рекомендуемая длительность АБТ у больных с абсцессом легких и эмпиемой плевры составляет 2-3 мес.

К хирургическим методам лечения АП относятся дренирование абсцессов, фибробронхоскопия, трансбронхиальная катетеризация, чрескожная катетеризация полости периферического абсцесса. Хирургическое вмешательство показано при больших размерах абсцесса (более 6 см) и при осложнении его легочным кровотечением, а также в случае формирования бронхоплевральной фистулы.

Основные медуслуги по стандартам лечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Клиники для лечения с лучшими ценами

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Источник

Аспирационная пневмония – это инфекционно-токсическое повреждение легочной паренхимы, развивающееся вследствие попадания в нижние дыхательные пути содержимого ротовой полости, носоглотки, желудка. Аспирационная пневмония проявляется кашлем, тахипноэ, цианозом, тахикардией, болью в груди, лихорадкой, появлением зловонной мокроты. Диагностика аспирационной пневмонии опирается на аускультативные и рентгенологические данные, результаты бронхоскопии, микробиологического исследования содержимого нижних дыхательных путей и плеврального выпота. Лечение аспирационной пневмонии требует проведения оксигенотерапии, антибиотикотерапии, эндоскопической санации трахеобронхиального дерева; при необходимости проводится дренирование развившихся абсцессов или эмпиемы плевры.

Общие сведения

Под аспирационной пневмонией в пульмонологии понимается воспаление легких, возникшее в результате установленного эпизода случайного попадания в нижние дыхательные пути содержимого ротоносоглотки или желудка. Среди различных форм пневмоний аспирационная пневмония имеет довольно большой удельный вес: на ее долю приходится около 23% случаев тяжелых форм легочной инфекции. Аспирационный синдром нередко встречается у практически здоровых лиц во время сна. Так, при исследованиях с ирригацией носоглотки раствором, меченным радиоактивными изотопами, аспирация была зафиксирована у 45-50% здоровых людей и у 70% пожилых пациентов в возрасте старше 75 лет с нарушением сознания.

Аспирационная пневмония

Причины

Аспирационные пневмонии развиваются на фоне случайного попадания твердых частиц или жидкости в воздухоносные пути. Тем не менее, одного лишь факта аспирации недостаточно для возникновения аспирационной пневмонии. В механизме развитии пневмонии играет роль количество аспирированного содержимого и его характер, число микроорганизмов, попадающих в терминальные бронхиолы, их вирулентность, состояние защитных факторов организма.

В большинстве случаев этиология аспирационных пневмоний носит полимикробный характер. Более 50% случаев аспирационной пневмонии вызывается анаэробной флорой (бактероидами, превотеллой, фузобактериями, порфиромонадами, вейлонеллами и др.); около 10% – только аэробными видами (стафилококками, гемофильной палочкой, клебсиеллой, кишечной палочкой, энтеробактериями, протеем, синегнойной палочкой); в остальных случаях – комбинированной флорой. Важным микробиологическим субстратом при развитии аспирационной пневмонии выступает присутствие в ротовой полости и верхних дыхательных путях патогенной микрофлоры при кариесе, пародонтозе, гингивите, тонзиллите и т. д.

Факторы риска

Чаще всего преморбидным фоном для аспирационных пневмоний служат:

Нарушения сознания, обусловленные различными факторами:

- алкогольное опьянение

- общая анестезия

- черепно-мозговая травма

- передозировка лекарственных средств

Заболевания периферической и центральной нервной системы:

- миастения

- рассеянный склероз

- болезнь Паркинсон

- метаболическая энцефалопатия

- эпилепсия

- опухоли головного мозга

- инсульт

Заболевания, сопровождающиеся нарушением акта глотания (дисфагией) и регургитацией:

- ахалазия кардии

- стеноз пищевода

- гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

- грыже пищеводного отверстия диафрагмы

Травмы и ятрогенные повреждения:

- травматические и ятрогенные повреждения дыхательных путей при ранениях

- инородных телах трахеи и бронхов

- рвоте различного генеза

- проведении трахеостомии, интубации

- эндотрахеальных манипуляций.

В детском возрасте:

- аспирация мекония

- насильственное кормление ребенка

- вдыхание инородных тел в бронхи

Патогенез

Сценарий развертывания событий при аспирации содержимого в трахеобронхиальное дерево может варьировать от полного отсутствия нарушений до развития респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности и гибели пациента. Условиями, приводящими к развитию аспирационной пневмонии, служат нарушения факторов местной защиты в дыхательных путях и патологический характер аспирационных масс (количество, химические свойства и рН, степень инфицированности и пр.). Основными патогенетическими звеньями, приводящими к возникновению аспирационной пневмонии, выступают механическая обструкция дыхательных путей, острый химический пневмонит и бактериальная пневмония.

При вдыхании большого объема аспирата или крупных твердых частиц возникает механическая обструкция трахеобронхиального дерева. Возникающий при этом защитный кашлевой рефлекс способствует еще более глубокому проникновению аспирированного субстрата в бронхи и бронхиолы, что может привести к развитию отека легких. Механическая обструкция сопровождается развитием ателектазов легкого и застоем бронхиального секрета, на фоне которых увеличивается риск инфицирования легочной паренхимы.

В ответ на агрессивное воздействие аспирированного содержимого развивается острый химический пневмонит, характеризующийся выбросом биологически активных веществ, активацией системы комплемента, высвобождением факторов некроза опухолей, цитокинов и т. д. Дальнейшие патологические изменения в легочной паренхиме обусловлены ее повреждением биологически активными веществами, а не прямым действием аспирата. На фоне рефлекторного бронхоспазма, ателектаза части легкого, снижения легочной перфузии и прямого повреждения альвеол быстро развивается гипоксемия. С присоединением бактериального компонента нарастает дыхательная недостаточность, лихорадка, кашель, т. е. появляются все признаки бактериальной пневмонии. В этой стадии аспирационной пневмонии рентгенологически определяются очаги инфильтрации, нередко возникают легочные абсцессы и эмпиема плевры.

Симптомы аспирационной пневмонии

В клиническом течении аспирационная пневмония проходит этапы пневмонита, некротизирующей пневмонии, абсцедирования и эмпиемы плевры. В отличие от бактериальной легочной инфекции, клиника аспирационной пневмонии разворачивается постепенно и стерто. В течение нескольких дней после эпизода аспирации могут иметь место субфебрилитет, слабость, сухой мучительный кашель. В дальнейшем нарастают диспноэ, боли в грудной клетке, лихорадка, тахикардия, цианоз, выделение пенистой мокроты с примесью крови при кашле. Нередко, уже спустя 10-14 суток при аспирационной пневмонии возникает абсцедирование легочной ткани и эмпиема плевры. При этом появляется продуктивный кашель с выделением гнойной мокроты с гнилостным запахом, кровохарканье, ознобы.

Диагностика

На аспирационную пневмонию указывает наличие в анамнезе эпизода аспирации, подтверждаемое физикальными, рентгенологическими, эндоскопическими и микробиологическими данными. При осмотре выявляются признаки гипоксемии (одышка, цианоз, тахикардия), отставание пораженной стороны грудной клетки при дыхании, иногда – гнилостный запах изо рта. Для выяснения причин, приведших к аспирационной пневмонии, кроме осмотра пациента пульмонологом и торакальным хирургом, может потребоваться консультация гастроэнтеролога, невролога, отоларинголога.Подтверждающая диагностика включает:

- Рентген. Рентгенография легких в 2-х проекциях позволяет определить типичную локализацию аспирационной пневмонии в так называемых зависимых сегментах легкого: задних верхнедолевых и верхних нижнедолевых сегментах (при аспирации содержимого в горизонтальном положении) или нижних долях (при нахождении пациента во время аспирации в горизонтальной позиции). Кроме этого, определяются ателектазы легкого, очаги деструкции в легочной паренхиме, скопление газа над экссудатом в полости плевры.

- Выделение возбудителя. Важным этапом диагностики аспирационной пневмонии служит бактериологический посев мокроты на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам, а также бактериологическое исследование промывных вод бронхов. Поэтому с диагностической целью обычно прибегают к проведению бронхоскопии с забором мокроты, взятию промывных вод из трахеобронхиального дерева.

- Исследование крови. Для выяснения тяжести гипоксемии при аспирационной пневмонии исследуется газовый состав крови, КОС крови. Проводится исследование биохимических показателей крови, посев крови на стерильность, на аэробные и анаэробные бактерии.

Лечение аспирационной пневмонии

При аспирации инородных тел, приводящих к обтурации просвета воздухоносных путей, показано срочное эндоскопическое удаление инородного тела из трахеи/бронха. Проводится оксигенотерапия – подача увлажненного кислорода, в тяжелых случаях – интубация и ИВЛ. Основой лечения аспирационной пневмонии служит антибактериальная терапия. При назначении противомикробных препаратов учитывается чувствительность к ним анаэробных и аэробных возбудителей. При аспирационных пневмониях обычно назначают комбинации нескольких антибактериальных препаратов (например, фторхиналонов или цефалоспоринов и метронидазола). Продолжительность курса антибактериального лечения при аспирационной пневмонии составляет 14 дней.

При наличии абсцессов в легких выполняется их дренирование, проводится вибрационный массаж, перкуторный массаж грудной клетки. При необходимости осуществляется повторная трахеальная аспирация секрета, санационные бронхоскопии и бронхоальвеолярный лаваж. К хирургическому вмешательству прибегают при организации абсцессов больших размеров (более 6 см), легочном кровотечении, образовании бронхоплевральной фистулы. При аспирационной пневмонии, осложненной эмпиемой плевры, выполняется дренирование плевральной полости, проводятся санационные промывания, введение в полость плевры антибиотиков и фибринолитиков. Возможно проведение открытого дренирования (торакостомии), плеврэктомии с декортикацией легкого.

Прогноз и профилактика

При небольших объемах аспирированного содержимого, стабильном общем фоне и своевременном грамотном лечении, прогноз при аспирационной пневмонии не вызывает опасений. В случае развития массивного пневмонита, легочных абсцессов, эмпиемы плевры, бронхоплевральных свищей, сепсиса – прогноз крайне серьезен. Летальность при осложненном течении аспирационных пневмоний составляет 22%.

Учитывая высокий риск аспирационной пневмонии среди лиц, страдающих заболеваниями нервной и пищеварительной систем, необходимо проводить лечение основного патологического состояния. Пациентам с дисфагией и склонностью к аспирации рекомендуется дробное питание и щадящая диета. Для профилактики рефлюкса у пациентов с дисфагией, тяжелобольных и послеоперационных пациентов необходимо приподнимать головной конец кровати под углом 30-45°. Особое внимание следует уделять пациентам, находящимся на ИВЛ, зондовом питании. Большую роль в предупреждении аспирационных пневмоний играет гигиена и своевременная санация полости рта, регулярное посещение стоматолога.

Источник