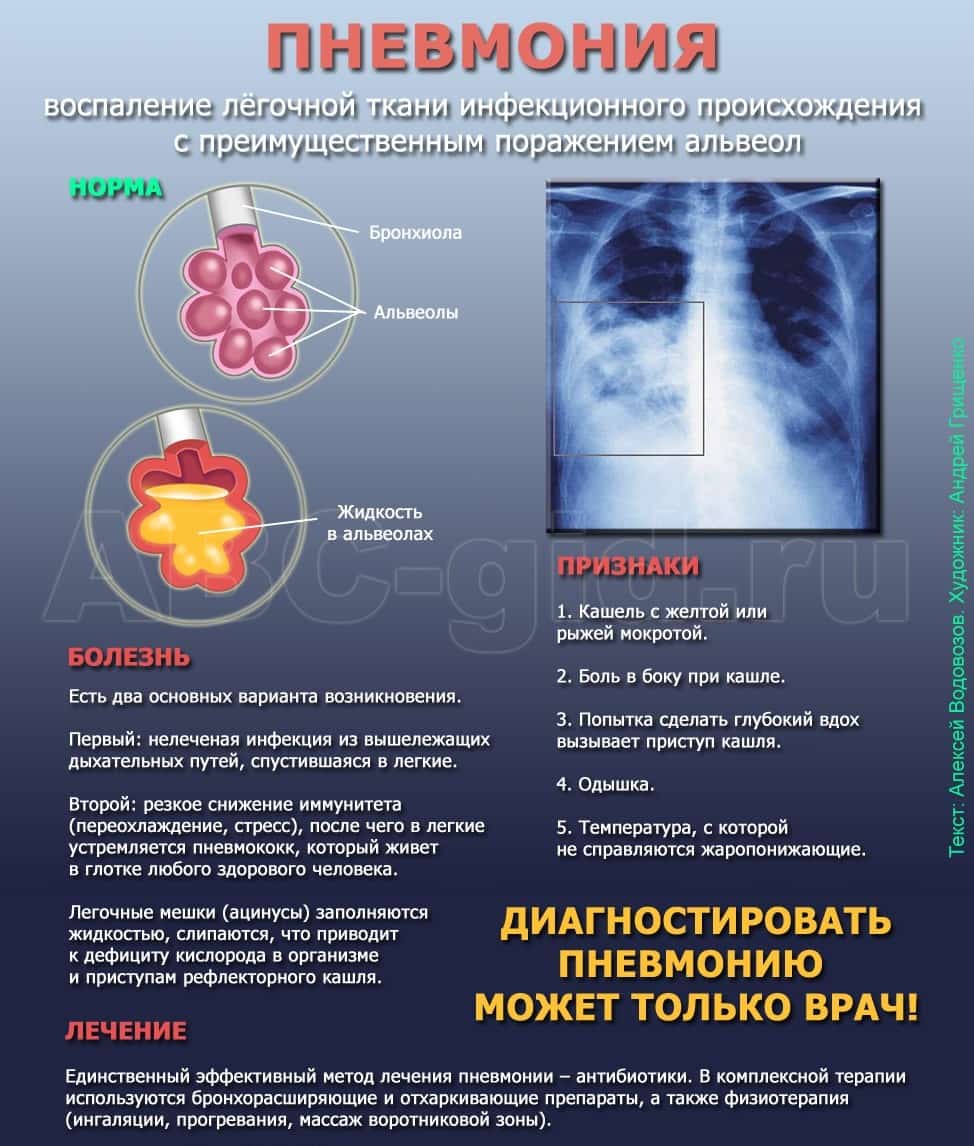

Рентгенограмма при пневмонии и плеврите

Пневмонии

Пневмония – инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением легочной паренхимы и накоплением экссудата в просвете альвеол. В пораженном участке легкого развивается уплотнение (инфильтрат), в случае благоприятного исхода восстанавливается нормальная структура легочной ткани. Основными возбудителями острых пневмоний являются прежде всего пневмококк, а также грамположительные кокки (золотистый стафилококк, В-гемолитический стрептококк), смешанная аэробная флора, грамотрицательные бактерии (кишечная палочка, палочка Пфейффера, протей) и др. Острые пневмонии могут быть вызваны вирусами (в частности, гриппа, респираторным синцитиальным вирусом), микоплазмами, грибами, риккетсиями, хламидиями. Возможно сочетание нескольких возбудителей, например вирусов и бактерий. Пути проникновения возбудителей в легкие различны: вдыхание из окружающего воздуха и аспирация носоглоточного содержимого, гематогенное распространение, травма грудной клетки или другое экзогенное повреждение легочной ткани (например, при бронхоскопии). После попадания в легкие на микроорганизмы действует комплекс защитных реакций, обеспечивающий их удаление. Пневмония развивается при наличии нарушений в системе легочной защиты или у ослабленных пациентов: стариков, алкоголиков, больных с сопутствующими болезнями сердца, легких, почек, иммунодефицитами, после переохлаждения и т. д.

Крупозная (долевая) пневмония характеризуется поражением доли или нескольких долей легкого и вовлечением в процесс плевры.

Этиология и патогенез

Наиболее часто (до 90 % случаев) крупозную пневмонию вызывают пневмококки всех типов; значительно реже – клебсиелла, стафилококк, стрептококк. Мужчины болеют в 1,5 раза чаще, чем женщины. В основе заболевания лежит гиперергическая реакция на пневмококки, которые присутствуют в носоглотке у 10-60 % здоровых людей. Для развития крупозной пневмонии необходимы предрасполагающие факторы, например, изменения в системе легочной защиты, а также переохлаждение, хронические заболевания легких, сердца, опухоли, грипп и т.д.

Заболевание проходит ряд стадий. В стадию прилива (1-3-й день болезни) экссудат, содержащий пневмококки и большое количество фибрина, заполняет альвеолы, распространяясь по всей доле вплоть до листков висцеральной плевры, которые и служат анатомическим барьером, для его дальнейшего продвижения. Отечная жидкость может попадать в бронхи, захватывая соседние доли легкого. Вовлечение в процесс плевры приводит к развитию плеврита. Стадия уплотнения разделяется на две фазы: 1) красного опеченения (4-5-й дни болезни) – альвеолы заполняются фибринозным выпотом, содержащим большое количество эритроцитов и нейтрофилов, последние фагоцитируют пневмококки или другие бактерии, предотвращая дальнейшее распространение инфекции; 2) серого опеченения (6-7-й дни болезни) – в уплотненном легком содержатся в основном лейкоциты. Процесс фагоцитоза завершается. Во время стядии разрешения мигрирующие в альвеолы макрофаги удаляют остатки бактерий, фибрина, нейтрофилов и т.д., что в сочетании с отделением альвеолярного содержимого при кашле приводит к исчезновению экссудата и восстановлению нормальной анатомической структуры легкого.

Клиника

Обычно заболевание начинается внезапно с сильного озноба, лихорадки, кашля, болей в грудной клетке, нередко после простудного заболевания. Озноб, длящийся несколько часов и сменяющийся жаром, больные переносят крайне тяжело, повторные ознобы свидетельствуют о развитии осложнений. Лихорадка высокая – от 39,5° до 40С постоянного характера, сопровождается миалгиями, недомоганием, слабостью. Нередко наблюдаются головная боль, беспокойство бессонница, бред. Мокрота вначале скудная, пенистая, беловатая, затем становится ржавой в результате примеси крови, поздней мутнеет от обилия лейкоцитов и фибрина. Ко времени разрешения пневмонии мокрота делается более жидкой и обильной, содержит мало лейкоцитов и эритроцитов. Боль в грудной клетке может быть очень интенсивной, колюще-режущего характера, локализуется над пораженной долей легкого и резко усиливается при глубоком дыхании, кашле, надавливании на грудную клетку. Пациент нередко лежит на больном боку, чтобы уменьшить экскурсию ребер над областью плеврита. Боль уменьшается также при сдавлении грудной клетки рукой или компрессом, разъединении листков плевры выпотом. Боль может иррадиировать в плечо или верхнюю область живота, в зависимости от локализации пораженного участка.

При осмотре нередко обнаруживают герпетические высыпания на губах “теплый” цианоз, увеличение частоты дыхания до 25 40 и даже 50 в минуту. Дыхание поверхностное, в акте дыхания участвуют дополнительные дыхательные мышцы. Грудная клетка на пораженной стороне отстает при дыхании, голосовое дрожание усилено, при перкуссии отмечается притупление перкуторного звука, во время стадии прилива – притупление с тимпаническим оттенком. В стадию прилива над пораженной стороной на фоне ослабленного дыхания выслушивается крепитация (crepitatio indux). В стадию уплотнения дыхание над пораженным легким становится бронхиальным, могут выслушиваться сухие хрипы, обусловленные сопутствующим бронхитом. С пораженной стороны усилена бронхофония. В стадию разрешения вновь появляется крепитация (crepitatio redux), дыхание становится жестким, а затем и везикулярным. В этот период могут выслушиваться влажные звонкие мелкопузырчатые хрипы. Вовлечение в процесс плевры сопровождается шумом трения плевры, при наличии выпота наблюдается ослабление или исчезновение дыхания. Пульс частый, в тяжелых случаях может развиться недостаточность кровообращения (острое легочное сердце). На аорте может выслушиваться систолический шум, обусловленный высоким ударным объемом сердца. В первые дни заболевания могут наблюдаться тошнота и рвота. Лихорадка сохраняется около недели и критически снижается на 5-9-й день. В это время больные жалуются на резкую слабость, изнуряющий пот, сердцебиение. После снижения температуры тела одышка, частота сердечных сокращений уменьшаются, улучшается сон. Применение антибиотиков резко изменило течение крупозной пневмонии. Описанная выше классическая ее форма с 7-10-дневной лихорадкой в настоящее время уступила место абортивным формам с более легким и быстрым течением, характерным для очаговой пневмонии.

Диагноз

Рентгенологически при крупозной пневмонии выявляют интенсивное гомогенное затемнение, занимающее долю или целое легкое. В результате лечения эти изменения исчезают, в некоторых случаях рентгенологическая динамика отстает от клинической на несколько недель. Лейкоцитоз крови может достигать 15-30109/л, в лейкоцитарной формуле преобладают нейтрофилы, в том числе незрелые формы, в которых обнаруживают токсическую зернистость. В тяжелых случаях возможна лейкопения, свидетельствующая о более серьезном прогнозе. СОЭ увеличена. При исследовании газового состава крови выявляют гипоксемию с гиперкапнией и респираторный алкалоз. В мокроте много белка, фибрина, эритроцитов, лейкоцитов, при окраске мазков мокроты по Граму можно обнаружить пневмококки.

При очаговой пневмонии (бронхопневмония) инфекционный воспалительный процесс локализуется в бронхах и окружающей паренхиме, захватывая от одного до нескольких сегментов легких. Бронхопневмония чаще возникает у больных, страдающих бронхоэктазами или хроническим бронхитом, а также пациентов с заболеваниями сердца, сахарным диабетом, опухолями. Наиболее частыми причинами бронхопневмонии являются золотистый стафилококк, палочка Пфейффера, пневмококк.

Клиника

Болезнь обычно начинается постепенно, нередко на фоне гриппа или простуды, – повышается температура тела до 38-38,5°С, появляются одышка, слабость, кашель с небольшим количеством слизистой или слизисто-гнойной мокроты. Лихорадка обычно кратковременная, имеет неправильный характер. Крайне редко больных беспокоят боли в грудной клетке, возникающие, как правило, при поверхностном расположении очага пневмонии и развитии плеврита. При физическом исследовании грудной клетки обнаруживают признаки легочного уплотнения (усиление голосового дрожания, притупление перкуторного звука, жесткое дыхание) и звонкие мелкопузырчатые Влажные хрипы, однако они могут отсутствовать при малых размерах или центральном расположении очага поражения. Наличие сухих хрипов – признак сопутствующего бронхита. Изменения со стороны сердечно-сосудистой и других систем обычно не выражены. При правильном подборе антибактериальных препаратов температура тела нормализуется на 3-5-е сутки лечения, вслед за этим исчезают и рентгенологические изменения. Возможно и затяжное течение пневмонии, особенно при неадекватном лечении (неправильно подобранном антибактериальном препарате или малых его дозах). Нередко затяжное течение бронхопневмонии объясняется наличием других хронических заболеваний, изменением свойств возбудителя и реактивности организма.

Диагноз

Рентгенологическое исследование выявляет гомогенное затемнение, соответствующее по размеру одному или нескольким сегментам легких, изредка обнаруживает несколько очагов воспаления. Воспалительный процесс чаще локализуется в нижних отделах легких. В крови отмечают умеренный лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы, увеличение СОЭ, при вирусных инфекциях иногда лейкопению. Мокрота слизистая или слизисто-гнойная; для определения природы возбудителя мазки мокроты окрашивают по Граму.

Источник

Рентгенограмма грудной клетки до сих пор остаётся «золотым стандартом» диагностики большинства патологий дыхательной системы.

Пневмония не является исключением, признаки патологии несложно обнаружить на снимке. Рентген важен для постановки точного диагноза, а также играет ключевую роль в дифференциальном исследовании. Важно иметь общее представление как выглядит пневмония у взрослых и детей.

Рентген снимок атипичной пневмонии

Атипичная пневмония — собирательный термин, включающий инфекционно-воспалительные поражения тканей лёгких. Причинами являются нехарактерные возбудители — микоплазма, хламидия, легионелла, вирусы. Воспаление лёгких протекает с повышением температуры, одышкой, общим недомоганием.

Диагностировать патологический процесс можно при помощи рентгена. Так, для микоплазменной формы характерна неоднородная инфильтрация лёгочной ткани, она может определяться слабо или быть среднеинтенсивной.

При легионеллезной, на снимке видно уплотнения (инфильтраты) округлой формы, локализующиеся на поверхности одной доли лёгкого. В ряде случаев наблюдается слияние инфильтратов.

У 25% пациентов одновременно с пневмонией определяется плеврит, с незначительным скоплением секрета в плевральной полости.

Правосторонняя бронхо- пневмония

Правосторонняя бронхо- пневмония

Практически невозможно отличить пневмонию Legionella от других, основываясь на таком методе обследования. Присутствие легионеллы или хламидии подтверждается серологическим анализом крови.

Отдельное внимание стоит уделить воспалению неинфекционной этиологии. Одна из таких форм — инфаркт-пневмония, развивающаяся на фоне тромба, попавшего из лёгочной артерии в лёгкое. На рентгеновском изображении выступает как очаговое поражение с относительно чётким контуром.

Другой тип неинфекционного воспаления лёгочной ткани — аспирационный. Причиной выступает содержимое пищеварительного тракта, попавшее в дыхательные пути. Этот тип патологии характеризуется многообразием симптомов, которые имитируют различные заболевания лёгких.

Как правило, на снимке однородный очаг, контуры относительно чёткие. С целью контроля лечения аспирационной пневмонии рекомендуется проходить повторный рентген.

Как выглядит заболевание на рентгеновском снимке

Признаки воспаления лёгких на снимке называют «затемнениями», отображаются они белым цветом, поскольку само изображение является негативом.

Пятна и рентген-признаки:

- До 3 мм — мелкоочаговые.

- До 7 мм — среднеочаговые.

- До 12 мм — крупноочаговые.

- От 12 мм и более — фокусные.

Пневмония на снимке, в частности затемнения, характеризуются следующим образом:

- Распространённые. Визуализируют в пределах одного сегмента.

- Субтотальные. Затемнение большей части поля органа или нескольких сегментов.

- Тотальные. Патологический процесс охватывает всю область лёгочной ткани.

Сильная пневмония слева

Сильная пневмония слева

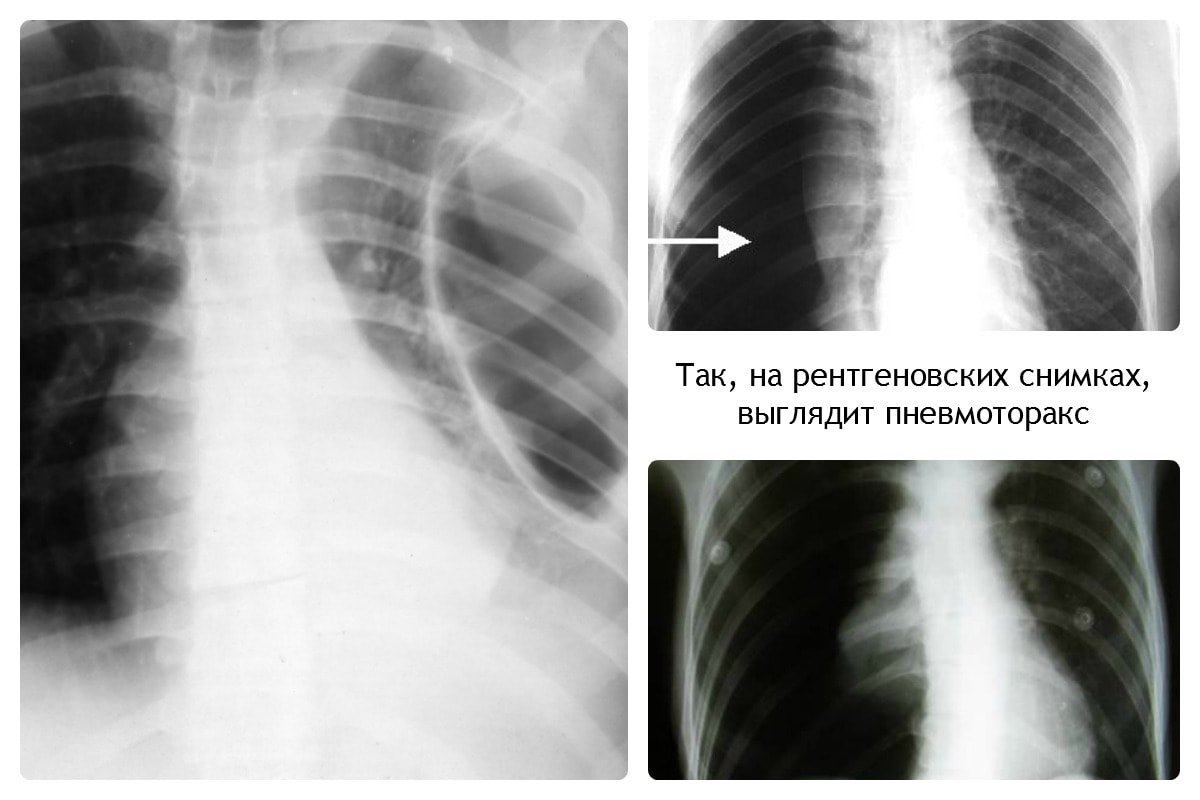

Дифференциация пневмонии от других патологий лёгких

Важным этапом постановки диагноза остаётся отличие её от других заболеваний лёгких, коронавируса. Так, при бронхите будет отсутствовать затемнение на снимке, вместо этого — усиление лёгочного рисунка.

Усиление лёгочного рисунка

Усиление лёгочного рисунка

В случае присутствия инородного тела, наблюдается затемнение с чёткими краями, локализующееся в нижней доле лёгкого. Спутать с воспалением типичного характера сложно.

При плеврите, на снимке скопление экссудата в поражённой области. Плеврит выступает в качестве осложнения недолеченной пневмонии.

При пневмотораксе присутствует характерный уровень жидкости. На снимке отображается как просветление, лёгочный рисунок не просматривается.

Рентгеновский снимок является основным обследованием, а в случае необходимости назначается компьютерная томография.

Пневмония на детских рентген-снимках

Пневмония на рентгенограмме у пациентов детского возраста не имеет выраженных отличий от взрослых, патология также характеризуется очагами просветления и затемнения. У детей в воспалительный процесс вовлекаются нижние отделы лёгких.

Рентгенография показывает следующее:

- очаговые затемнения диаметром 1-2 мм;

- увеличение внутригрудных лимфоузлов;

- деформация и усиление лёгочно-сосудистого рисунка;

- повышенная плотность затемнения (запущенная патология);

- в области патологического очага изменяется структура и размер лёгочного корня.

Хоть общая картина детского рентгена не различается от взрослого, некоторая разница имеется. Первое — повышенная реактивность функций иммунной системы. Поэтому даже незначительный инфильтрат способен спровоцировать воспалительную реакцию на обеих долях лёгкого.

При постановке диагноза ребёнку можно ошибиться, что связано с небольшим объёмом лёгочной ткани и повышенным присутствием лёгочного рисунка.

Можно ли не проводить рентгенографию при воспалении лёгких? Действительно, диагностика при подозрении на пневмонию не является обязательным исследованием. Но отказ от рентгенограммы не даст врачу установить диагноз, а следовательно — назначить адекватное лечение. Альтернативными методами диагностики являются КТ и МРТ.

Рентгенография при COVID-19. Опыт ГКБ №40 ДЗМ (Коммунарка)(видео)

Источник

В.Л. Катенёв.

Конспект врача рентгенолога в таблицах и схемах.

Рентгеносемиотика плевритов. 1. Экссудативный плеврит.

Классификация плевритов. Этиология, патогенез.

В норме между листками париетальной и висцеральной плевры имеется 1-2 мл жидкости, что позволяет висцеральной плевре скользить вдоль париетальной во время дыхательных движений. Кроме того, такое небольшое количество жидкости осуществляет силу сцепления двух поверхностей.

Плевра покрывает паренхиму легких, средостение, диафрагму и выстилает внутреннюю поверхность грудной клетки. Париетальная и висцеральная плевры покрыты одним слоем плоских мезотелиальных клеток.

Плеврит – воспаление плевральных листков с образованием на их поверхности фибрина (сухой, фибринозный плеврит) или скоплением в плевральной полости экссудата различного характера (экссудативный плеврит).

С учётом этиологического фактора, все плевриты необходимо разделить на две группы:

– инфекционные;

– неинфекционные (асептические).

При инфекционных плевритах воспалительный процесс в плевре обусловлен воздействием инфекционных агентов, при неинфекционных плевритах воспаление плевры возникает без участия патогенных микроорганизмов.

Необходимо помнить, что наиболее часто инфекционные плевриты наблюдаются при пневмониях различной этиологии (пара – и метапневмонические плевриты) и туберкулезе, реже – при абсцессе легкого, нагноившихся бронхоэктазах, поддиафрагмальном абсцессе.

Неинфекционные (асептические) плевриты наблюдаются при следующих заболеваниях:

– злокачественные опухоли (канцероматоз плевры). Это могут быть первичная опухоль плевры (мезотелиома), метастазы злокачественной опухоли в плевру, лимфогранулематоз, лимфосаркома, гемобластозы и другие злокачественные опухоли;

– системные заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка, дерматомиозит, склеродермия, ревматоидный артрит);- системные васкулиты;

– травмы грудной клетки, переломы ребер и оперативные вмешательства (травматический плеврит);- инфаркт легкого вследствие тромбоэмболии легочной артерии;

– острый панкреатит (ферменты поджелудочной железы проникают в плевральную полость, и развивается “ферментативный” плеврит);

– инфаркт миокарда (постинфарктный синдром Дресслера);

– геморрагические диатезы;

– хроническая почечная недостаточность (“уремический плеврит”).

Среди всех причин плевритов наиболее частыми являются пневмонии, туберкулез, злокачественные опухоли, системные заболевания соединительной ткани.

Классификация

I. Этиология

1. Инфекционные плевриты

2. Асептические плевриты

П. Характер патологического процесса

1. Сухой (фибринозный) плеврит

2. Экссудативный плеврит

III. Характер выпота при экссудативном плеврите

1. Серозный

2. Серозно-фибринозный

3. Гнойный

4. Гнилостный

5. Геморрагический

6. Эозинофильный

7. Холестериновый

8. Хилезный

9. Смешанный

IV. Течение плеврита

1. Острый плеврит

2. Подострый плеврит

3. Хронический плеврит

V. Локализация плеврита

1. Диффузный

2. Осумкованный (отграниченный)

2.1. Верхушечный (апикальный)

2.2. Пристеночный (паракостальный)

2.3. Костнодиафрагмальный

2.4. Диафрагмальный (базальный)

2.5. Парамедиастинальный

2.6. Междолевой (интерлобарный)

Патогенез образования жидкости в плевральной полости:

– повышается проницаемость сосудов париетальной плевры, что приводит к повышению капиллярного гидростатического давления в висцеральной и париетальной плевре;

– увеличение количества белка в плевральной полости;

– снижение онкотического давления плазмы крови.

– снижение внутриплеврального давления (при ателектазах вследствие бронхогенного рака легкого, саркоидозе);

– нарушение оттока плевральной жидкости по лимфатическим сосудам.

При карциноматозных плевритах возможно сочетание нескольких механизмов.

Характеристика транссудата при циррозах печени. При циррозах жидкость в плевральной полости чаще встречается при асците. В отличие от выпота при застойной сердечной недостаточности выпот может быть одно – или двусторонним.

Механизм образования плеврального выпота при злокачественных новообразованиях:

1. Прямое влияние опухоли:

– метастазы опухоли в плевру (увеличивается проницаемость сосудов плевры и происходит обструкция лимфатических сосудов);

– поражение лимфоузлов средостения (снижение лимфатического оттока из плевры);

– закупорка грудного протока (с частым развитием хилоторакса);

– обструкция бронха (снижается внутриплеврального давления);

– поражение перикарда.

2. Опосредованное влияние

– гипопротеинемия вследствие метастатического поражения печени;

– эмболия сосудов.

РЕНТГЕНОВСКАЯ СИМПТОМАТОЛОГИЯ ПЛЕВРИТОВ ВЕСЬМА РАЗНООБРАЗНА И ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ КОЛИЧЕСТВА ВЫПОТА В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ, НО И ОТ МЕСТА «ДИСЛОКАЦИИ ВЫПОТА».

Иллюстрация 1. Наиболее часто встречающиеся варианты теневой картины.

1.

Основное значение в диагностике заболеваний плевры имеют рентгенотелевидение и многопроекционная рентгенография.

Рентгенологическая картина свободного плеврального выпота (экссудат, транссудат) известна с первых лет применения рентгеновых лучей.

В 1901 г. Holzkneht сообщил о рентгенологической семиотике свободного плеврального выпота:

– затемнение нижних отделов легочного поля с косой вогнутой верхней границей;

– смещение срединной тени в противоположную сторону.

В 1924 г. Lenk сообщил, что при переводе больного из вертикального положения в горизонтальное на спине, а также в положение Тренделенбурга жидкость растекается по задней поверхности плевры, что приводит к затемнению соответствующего легочного поля. Данный феномен позволяет отличить наличие свободного выпота от легочной инфильтрации.

Дальнейшие исследования показали, что с целью выявления небольших количеств жидкости целесообразно исследование пациента в лабороположении.

2.

3.

Свободный выпотной плеврит. Рентгенологическая картина зависит от количества свободной жидкости, находящейся в плевральной полости – от небольших скоплений жидкости, которое скапливается над диафрагмой, а затем возникает затемнение реберно – диафрагмальных синусов (иллюстрация 2), в первую очередь самого глубокого их них – заднего рёберно – диафрагмального (иллюстрация 3).

В дальнейшем развивается типичная рентгенологическая картина, представленная в таблице.

Синдром / симптом | Характеристика. |

Тотального или субтотального снижения прозрачности (одно – или двустороннего) | Интенсивное однородное затемнение нижней части легочного поля с косой верхней границей, идущей сверху и латерально – книзу и медиально (линия Эллиса – Дамуазо – Соколова) – иллюстрация 4. |

Срединная тень | При односторонних поражениях и при значительных количествах жидкости, срединная тень смещается в противоположную сторону. |

Феномен Ленка | В горизонтальном положении или в положении Тренделенбурга свободная жидкость растекается по плевральной полости, обуславливая равномерное однородное снижение прозрачности легочного поля – иллюстрация 5. |

Кажущее высокое стояние купола диафрагмы | Косвенный признак наличия жидкости в плевральной полости, на стороне, где скапливается выпот – иллюстрация 6. |

Уменьшение амплитуды экскурсий диафрагмы | Косвенный признак. При проведении рентгенотелевидения определяется резкое уменьшение дыхательных движений диафрагмы. |

Увеличение расстояния между воздушным пузырем желудка | Косвенный признак (при локализации выпота слева) – увеличение расстояния между воздушным пузырем желудка и основанием легочного поля. В норме это расстояние не более 0,5 см. При появлении жидкости, ширина увеличивается до 1,5 – 2,0 см. и более – иллюстрация 7. |

Смещение тени выпота при исследовании в латероположении | При рентгенотелевидении или на рентгенограмме, произведенной в латероположении определяется смещение тени выпота в нижележащие отделы – иллюстрация 8. |

Иллюстрация 4. Субтотальное снижение прозрачности правого лёгочного поля с типичной косой верхней границей. Средостение смещено влево.

4.

5.

Иллюстрация 5. Феномен Ленка. Тотальное снижение прозрачности правого легочного поля.

6.

7.

Иллюстрация 6. Кажущее высокое стояние правого купола диафрагмы за счёт скопления жидкости справа базально.

Иллюстрация 7. Увеличение расстояния между воздушным пузырем желудка и основанием легочного поля.

8.

Иллюстрация 8. В латероположении тень выпота смещается в нижележащие отделы.

Источник