Проверка слуха аппаратом при отите

Оценка отоскопической картины. Аудиометрия при остром среднем отитеПравильная оценка отоскопической картины иногда представляет известные трудности. При рубцовых изменениях барабанной перепонки, при больших перфорациях и элидермизации внутренней стенки барабанной полости нелегко решить вопрос, сохранилась ли барабанная перепонка. В таких случаях мы прибегаем к ощупыванию зондиком — если есть перепонка, то больной испытывает боль, так как в перепонке имеется богатая сеть веточек тройничного нерва; дотрагивание до промонтория не вызывает болевого ощущения. Дополнительные сведения дает проба с воронкой Зигле, которая прочно вошла в практику и стала составным элементом отоскопии. В диагностике заболеваний среднего уха имеет значение выяснение функции евстахиевой трубы. Хорошо известны патологические состояния в барабанной полости при нарушении проходимости трубы, а также терапевтический эффект, который получается после восстановления ее просвета. Следует к этому добавить, что изменение давления в барабанной полости при закупорке трубы не только сказывается на функции звукопроводящего аппарата, но и в известной мере отражается на режиме внутрилабиринтного давления и на функции преципитирующих нервных клеток. В современной функциональной хирургии при реставрации барабанной полости (тимпанопластика) свободная проходимость трубы является непременным условием успешного результата операции.

Аудиометрия при остром среднем отитеАнамнез, общеклиническое исследование больного, отоскопия и аудиометрия позволяют получить необходимые данные для оценки характера поражения слуха, его степени и для выбора тех или иных методов лечения. Для более глубокого понимания сущности процесса в каждом отдельном случае и конкретизации мероприятий необходимо иметь в виду, что при любой из известных болезненных форм существуют различные вариации как в симптоматологии, так и в течении. Эти вариации имеют значительную амплитуду и нередко преодолеть трудности дифференциального диагноза, например отосклероза и кохлеарного неврита, возможно только при глубоком анализе всего комплекса клинических и функциональных признаков. Как уже сказано выше, диагностика облегчается, если установлена причина заболевания, но это далеко не всегда легко; кроме того, в пределах одной и той же этиологической группы имеются также различия, связанные с рядом дополнительных факторов, в частности с индивидуальным патогенезом. Однако при всем многообразии проявлений заболеваний органа слуха все же можно при достаточном знакомстве с отдельными нозологическими формами и критической оценке результатов исследования поставить правильный диагноз и дать мотивированное заключение о показаниях к хирургическому лечению, слухопротезированию и т. д. Острый средний отит представляет собой в большинстве случаев процесс, при типичном течении которого различают три периода. Первый из них — возникновение и развитие воспалительного процесса в слизистой оболочке барабанной полости и образование экссудата. При этом наряду с повышением давления в среднем ухе ухудшается подвижность барабанной перепонки, цепи слуховых косточек и мембраны круглого окна лабиринта. В этот период понижение звукопроводящей функции, а нередко и звуковоспринимающей, достигает наибольшей величины, что отчасти обусловлено интоксикацией или инфицированием внутреннего уха.

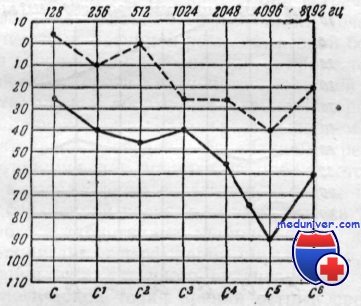

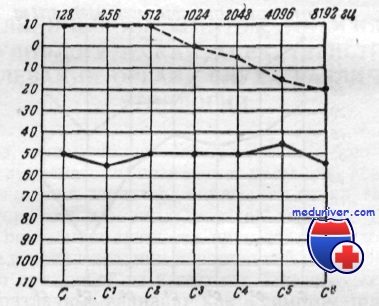

При исследовании слуха отмечается в большинстве случаев резкое понижение восприятия всех тонов, шепотная речь не воспринимается, разговорная речь слышна только на небольшом расстоянии — у ушной раковины. Больные жалуются на то, что их собственный голос резко отдает, в ухо или в голову, что они совершенно не слышат больным ухом, хотя при этом заболевании понижение слуха не превышает на отдельные тоны 60—65 дб. Эти жалобы объясняются тем, что быстро возникающее понижение слуха обычно субъективно воспринимается острее, чем наступающее медленно, а также тем, что при остром среднем отите восприятие речи страдает нередко в большей степени, чем восприятие чистых тонов. Это положение, выявленное В. И. Воячеком около 60 лет тому назад, связано, по его мнению, с нарушением аккомодационной деятельности мышц среднего уха. Второй период отита — прободение барабанной перепонки, гноетечение из уха — обычно сопровождается снижением давления в среднем ухе и постепенным уменьшением воспалительных изменений, в том числе и в области лабиринтных окон. При этом больной отмечает уменьшение заложенности уха, ослабление столь неприятного звучания в голове собственного голоса и улучшение слуха. В третьем периоде острого среднего отита гноетечение с каждым днем уменьшается, воспалительные изменения исчезают и слух может восстановиться до нормы. Таким образом, при типичном течении острого среднего отита изменения слуховой функции в общем отражают характер, выраженность и динамику патологических изменений в среднем ухе, претерпевающих различные этапы развития. Очевидно, что и аудиограммы, сделанные в разные периоды заболевания, будут между собой различаться. На высоте заболевания у значительной части больных, как показали наши исследования, восприятие высоких звуков страдает в большей степени, чем восприятие низких; в части случаев то же относится к восприятию через кость. По данным М. С. Зиненберг, обследовавшей 200 больных с различными процессами в среднем ухе, восприятие высоких звуков через воздух более понижено, чем низких. – Также рекомендуем “Аудиометрия и изменения слуха при катаре среднего уха” Оглавление темы “Диагностика нарушений слуха (тугоухости)”:

|

Источник

Магнитно-резонансная томография подробно показывает малейшие изменения в тканях человеческого организма. Это безопасный и информативный метод определения ЛОР-заболеваний. МРТ ушей применяется как самостоятельное исследование, а также в комплексе с обследованием мозга. Рассмотрим, какие патологии может выявить процедура и какие существуют альтернативные методы диагностики заболеваний уха.

МРТ исследование уха — суть процедуры

Томография внутреннего и среднего уха для пациента — простая и безболезненная процедура. Больной укладывается на кушетку, голову обычно фиксируют. Это нужно для того, чтобы на снимках не было дефектов, которые образуются при движении и затрудняют диагностику. Затем медицинский персонал удаляется в соседнее помещение и наблюдает за пациентом через стекло. Картинка, которая формируется аппаратом, выводится на экран монитора.

Показания для диагностики

Процедуру МР-исследования назначают, если больной жалуется на такие симптомы:

- снижение слуха или его полную потерю;

- головокружения и утрату ориентации;

- внешние признаки воспаления ушных раковин;

- боль, шум, звон в ушах, зуд;

- кровяные, гнойные или водянистые выделения из ушей.

Заболевания среднего уха могут проявляться в потере равновесия, снижении тонуса лицевых мышц.

Постоянный шум в ушах может свидетельствовать о нервных расстройствах, нарушении функций сосудистой системы, болезнях позвоночника, отклонениях в работе головного мозга. Проведение МРТ уха требуется для исключения перечисленных заболеваний.

Применение контраста

Для усиления видимых отличий между тканями и различными органами во время процедуры МРТ применяется контраст. Контрастное вещество вводится внутривенно с помощью инжекторного шприца. Протокол исследования предполагает выполнение серии снимков сначала до введения контраста, а затем в процессе наполнения сосудов вводимым препаратом.

МРТ с контрастом обычно занимает больше времени, чем без него. В среднем процедура может длиться от 15 до 45 минут.

Какие патологии выявляются по снимкам?

МРТ внутреннего уха может показать различные патологии, а также помочь врачу оценить состояние внутренних слуховых проходов и мостомозжечковые углы. Помимо этого могут быть определены:

- Невринома слухового нерва. Доброкачественное новообразование, сдавливающее структуры внутренних проходов. Приводит к снижению слуха, головокружениям, утрате ориентации в пространстве и другим нарушениям.

- Опухоли. МРТ может показать развитие доброкачественных и злокачественных заболеваний даже на ранней стадии. Помимо этого исследование поможет обнаружить проникновение метастазов в другие органы и ткани.

- МРТ эффективно для определения аномалий слухового аппарата, деформированных структур внутреннего уха.

- Воспалительные заболевания. Как правило, если у пациента воспаление среднего уха, врач может поставить диагноз на основании осмотра. МРТ требуется лишь в случае нетипичных симптомов заболевания или отсутствия результатов терапии. Также диагностика необходима при осложнениях отитов, которые приводят к воспалению черепно-мозговых нервов. Подобные явления сложно диагностируются и с трудом поддаются лечению.

МРТ назначают для оценки состояния отделов среднего уха после сложного отита, патологий или деформаций ушного лабиринта. При подозрении на тугоухость томограмму можно сделать даже грудничку.

Разница между КТ и МРТ обследованием

Магнитно-резонансная томография ушей – одно из востребованных и весьма информативных исследований, но не единственно возможное. Иногда для выявления патологий и нарушений структур внутреннего уха назначают КТ – компьютерную томографию. В чем разница между этими обследованиями, что они показывают и когда стоит применять каждое из них?

| Название исследования | На чем основано | Показания | Противопоказания | Особенности |

| КТ (компьютерная томография) | Рентгеновское излучение |

| Не используется во время беременности, а также у детей младшего возраста. Компьютерная томография иногда требует введение контраста — важно, чтобы у пациента не было аллергии на йодосодержащие препараты | Процедура выполняется в течение 5-10 минут. Наиболее эффективна при выявлении патологий костных структур |

| МРТ (магнитно-резонансное исследование) | Электромагнитное поле |

| Не рекомендуется людям с кардиостимуляторами, металлическими клипсами на сосудах, а также тем, у кого установлены эндопротезы. МРТ с контрастироованием противопоказано пациентам с почечной и печеночной недостаточностью | Время исследования может достигать 40 минут. Процедура КТ незаменима для выявления опухолей и жидкости в полостях среднего уха |

Альтернативные методы

Если МРТ или КТ уха по каким-то причинам не подходят пациенту, существуют альтернативные способы диагностики. Доктор может порекомендовать сделать рентгенографию внутреннего уха, либо пройти процедуру ультразвукового исследования. Рассмотрим, когда назначают рентген и УЗИ, а также противопоказания и особенности данных обследований.

УЗИ

УЗИ считается абсолютно безопасным видом диагностики, поэтому его используют довольно широко. Эта процедура поможет выявить наличие гноя или другой жидкости в ушной полости. Также исследование покажет отекшие ткани слизистой, опухоли и полипы.

УЗИ используют в случаях ухудшения слуха, жалобах пациента на боль в ушах, воспалении заушных лимфоузлов. Исследование поможет выявить абсцесс, холеастеному, ангиому, невриному. Одновременно с этим ультразвук не способен проникать сквозь толщу височной кости, поэтому процедура не покажет наличие патологий среднего уха.

Рентгенография

Прицельный снимок головы в районе височной кости – довольно показателен при выявлении патологий среднего уха. Готовая картинка позволит врачу увидеть наружный и внутренний слуховой проход, барабанную полость, слуховые косточки, полукружные каналы частей пирамиды, височную кость и ее ячеистую структуру. Рентген покажет помутнение барабанной полости, пещеры, других ячеек, характерное для острого отита. Мастоидит диагностируется по снижению воздушности полостей сосцевидного отростка, деструкции разделяющих их костных перегородок.

Однако прицельный рентгеновский снимок может оказаться малоинформативным, если произойдет наложение элементов черепа на диагностируемый участок. В этом случае лучше сделать КТ, где данный эффект исключен.

Источник

Что видит ЛОР при осмотре уха и какие приборы использует?

При осмотре следует обратить внимание, нет ли покраснения, припухлости, изъязвления, опухоли, аномалий развития, свищей и позадиушных рубцов.

1. Пальпация. Сосцевидные отростки пальпируют обеими руками для исключения припухлости и болезненности при надавливании на тело сосцевидных отростков и их верхушку. Обращают внимание, нет ли болезненности при надавливании на козелок или оттягивании ушной раковины. Ощупывают регионарные лимфатические узлы в пред- и позадиушной области, а также глубокую цепь лимфатических узлов.

2. Отоскопия. Исследуют наружный слуховой проход и барабанную перепонку, а если последняя перфорирована, то и полость среднего уха.

Для неспециалиста исследовать ухо при непрямом освещении лобным рефлектором трудно, так как налаживание источника света и лобного рефлектора требует времени и опыта, особенно при исследовании лежачего больного.

Электрический отоскоп применяют чаще, так как с ним проще обращаться. Он состоит из съемного ушного зеркала с маленькой, но мощной встроенной лампочкой низкого напряжения и оптической системы, обеспечивающей увеличение изображения в 1,5-2 раза.

а – Иллюминационный отоскоп, состоящий из съемного зеркала, источника света и увеличительной оптики.

б – Некоторые наиболее часто используемые оториноларингологические инструменты:

1 – баллон Политцера с оливой; 2 – камертон; 3 – наконечник для отсасывания жидкости;

4 – кюретка; 5 – инструмент для тампонирования; 6 – крючок;

7 – микрозажим; 8 – ушное зеркало; 9 – ушная трубка с оливами разного размера.

в – Микроскопия уха, проводимая при 6- и 12-кратном увеличении с использованием сфокусированного луча света.

г – Ригидный телескоп с торцевой и косой (30°) оптикой диаметром 2,7-4,0 мм, применяется для ото-эндоскопии.

Наружный слуховой проход выпрямляют, оттягивая за ушную раковину кверху и кзади, как при других отоскопических процедурах.

Отомикроскоп обеспечивает оптическое увеличение в 6-12 раз и незаменим при исследовании наружного слухового прохода, барабанной перепонки и части среднего уха при перфорации последней.

С помощью отоэндоскопа можно получить увеличенное изображение барабанной перепонки с широким углом обзора, полностью осмотреть фиброзное кольцо и передний тимпаномеатальный угол. Используются ригидные отоэндоскопы с торцевой (0°) и косой (30°) оптикой.

а) Методика отоскопии. Хрящевой отдел наружного слухового прохода выпрямляют путем оттягивания ушной раковины кверху и кзади. Вдоль продольной оси костного отдела наружного слухового прохода вводят зеркало. Отоскоп поддерживают одной рукой, а другая остается свободной и используется для манипуляций с помощью инструментов, например ватной палочки, крючка, аспиратора, пинцета.

Зеркало надо вводить осторожно и плавно, так как его края относительно острые. Стенки костного отдела наружного слухового прохода особенно чувствительны и подвержены повреждениям, поэтому контакт с ним нежелателен.

У грудных детей и детей младшего возраста для введения зеркала ушную раковину оттягивают книзу и кзади. Короткий хрящевой отдел наружного слухового прохода у них имеет щелевидную форму, поэтому в него можно ввести лишь узкое зеркало, что затрудняет проведение отоскопии. Чтобы не причинить ребенку боль, голову его следует фиксировать, попросив об этом ассистента или с помощью специального подголовника детского кресла.

Ушную серу и другие препятствия в наружном слуховом проходе следует удалить одним из указанных ниже способов:

• путем вымывания инородных тел, серной пробки и экссудата шприцем с водой;

• плотную ушную серу удаляют с помощью крючка или кюретки;

• экссудат и мягкую ушную серу удаляют с помощью ушного аспиратора;

• для удаления экссудата пользуются ватной палочкой.

Наружный слуховой проход промывают водопроводной водой комнатной температуры. Плотную ушную серу перед удалением размягчают путем закапывания в ухо 3% раствора перекиси водорода, 5% раствора бикарбоната натрия, жидкого мыла, оливкового масла или имеющихся в продаже специальных препаратов.

P.S. Противопоказаниями к спринцеванию уха являются:

• сухая перфорация барабанной перепонки;

• свежие повреждения барабанной перепонки и наружного слухового прохода;

• продольные и поперечные переломы пирамиды височной кости с повреждением наружного слухового прохода.

Следует выяснить, нет ли в анамнезе перфорации барабанной перепонки, так как шприцем можно порвать нежный рубец. В США врач, который не собрал анамнез пациента, несет за возможные последствия этого юридическую ответственность.

Ниже перечислены ошибки при отоскопии:

• введение слишком узкого зеркала и на слишком большую глубину в костный отдел наружного слухового прохода;

• продвижение зеркала в неправильном направлении, например сверху вниз;

• недостаточно глубокое введение зеркала, из-за чего обзор закрывается растущими в наружном слуховом проходе волосами;

• недостаточная очистка наружного слухового прохода, не позволяющая полностью осмотреть барабанную перепонку.

Отомикроскопия. Отомикроскопию выполняют с помощью ушного зеркала под операционным микроскопом, х6—40. Это исследование показано в тех случаях, когда осмотр барабанной перепонки при обычной отоскопии оказывается недостаточно информативным.

Отоэндоскопия. Отоэндоскопию выполняют с помощью телеотоскопа с торцевой (0°) или косой (30°) оптикой. Этот метод позволяет осмотреть всю барабанную перепонку, наружный слуховой проход и фиброзное кольцо, а также уточнить особенности перфорации, выяснить, нет ли карманов в барабанной перепонке и открытых полостей после хирургического вмешательства.

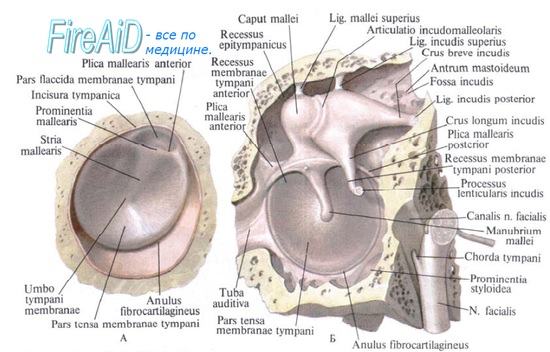

Анатомия барабанной перепонки

б) Нормальная отоскопическая картина. Барабанная перепонка имеет следующие особенности. Она представляет собой мембрану, натянутая часть которой имеет серовато-желтый цвет. Кожа, которая ее выстилает, несколько инъецирована. Поверхность ее гладкая, за исключением небольшого выпячивания, соответствующего рукоятке молоточка. Барабанная перепонка полупрозрачна и лишь в области рубцов прозрачна.

Перечисленные признаки характеризуют барабанную перепонку в норме. Подвижность барабанной перепонки можно проверить с помощью пневматического отоскопа.

Барабанная перепонка при исследовании под действием положительного и отрицательного давления прогибается вперед и назад; при наличии рубцов на ней подвижность ее становится ограниченной. Если барабанная перепонка перфорирована, то оставшаяся ее часть неподвижна.

в) Барабанная перепонка при болезни:

• При среднем (а в некоторых случаях и наружном) отите и мирингите наблюдаются воспалительные изменения и инъекция сосудов барабанной перепонки.

• При свежем кровоизлиянии барабанная перепонка имеет красный цвет, при застаревшем – коричневатый. При отите, развившемся в результате осложненного течения гриппа, появляются геморрагические везикулы, а барабанная перепонка в результате гематотимпанума имеет темно-синий цвет.

• При скоплении в барабанной полости серозного экссудата виден уровень жидкости, в которой могут быть пузырьки воздуха. Если вся полость среднего уха заполнена экссудатом, то барабанная перепонка имеет лоснящуюся шелковистую поверхность. По прошествии некоторого времени барабанная перепонка приобретает синеватый цвет.

• При снижении давления в полости среднего уха происходит ретракция барабанной перепонки; в этом случае рельефно выступает короткий отросток молоточка, а рукоятка молоточка смещается кзади и кверху и заметно укорачивается. Треугольный световой рефлекс фрагментируется или вовсе исчезает.

• При скоплении экссудата за барабанной перепонкой она выпячивается, иногда имеет неровную поверхность, на которой могут быть сосочковые разрастания, и становится непрозрачной.

• Хронический воспалительный процесс и снижение давления в полости среднего уха приводят к атрофии барабанной перепонки, ее ретракции и образованию карманов. Описанные изменения развиваются преимущественно в задневерхнем квадранте.

• В результате дегенеративных изменений или воспалительного процесса барабанная перепонка утолщается, становится темной и тусклой.

• Рубцы, образующиеся в барабанной перепонке, имеют вид утолщенных участков, в которых могут быть очаги обызвествления, или, наоборот, выглядят как зоны атрофии.

• Перфорация барабанной перепонки бывает центральной (мезотимпанической) и периферической (эпитимпанической). Центральный, или мезотимпанический, дефект барабанной перепонки образуется в результате хронического воспаления слизистой оболочки, в то время как периферическая, или эпитимпаническая, перфорация обычно происходит в результате распространения холестеатомы.

P.S. Такие изменения, как исчезновение прозрачности барабанной перепонки, ее тусклость в результате воспалительной инфильтрации натянутой части, а также гиперемия, отек, образование булл, десквамация эпидермиса и нарушение характерного рельефа, обусловленного выпячиванием рукоятки молоточка, трактуются как патологические.

– Вернуться в оглавление раздела “отоларингология”

Оглавление темы “Ухо и орган равновесия”:

- Анатомия, гистология и физиология улитки (кортиева органа)

- Проводящий путь слухового анализатора – связь кортиева органа с ЦНС

- Проводящий путь органа равновесия (вестибулярного анализатора) в ЦНС

- Ветви и зоны иннервации лицевого нерва (n. facialis, 7 пары ЧМН)

- Физиология слуха на уровне среднего и внутреннего уха

- Физиология слухового проводящего пути (ретрокохлеарного анализа звука) и тонотопия

- Механизмы и причины нарушения слуха (патофизиология)

- Физиология органа равновесия (вестибулярного анализатора)

- Механизмы и причины нарушения функции органа равновесия (вестибулярного анализатора)

- Что видит ЛОР при осмотре уха и какие приборы использует?

Источник