Приоритетные проблемы при крупозной пневмонии

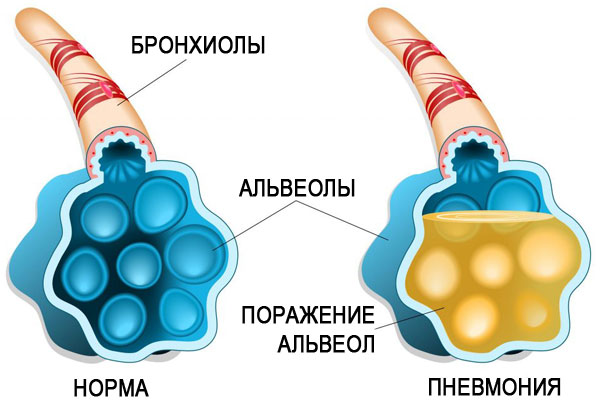

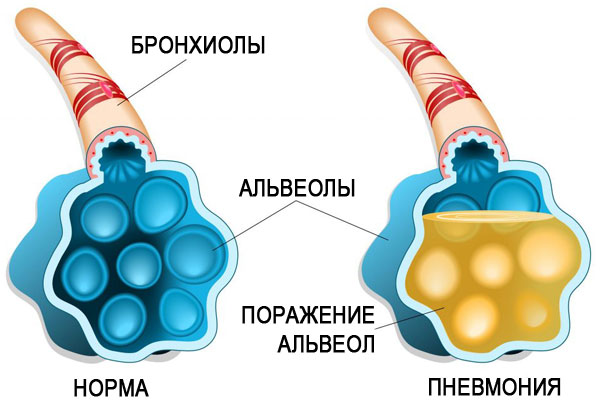

Крупозная пневмония (Pneumonia crouposa) – это воспалительно-аллергическое заболевание, при котором одна или несколько долей лёгкого уплотняются, в альвеолах скапливается экссудат, на фоне чего нарушается газообмен. Еще крупозную пневмонию называют плевропневмонией, долевой или лобарной пневмонией.

Заболеванию подвержены все люди, независимо от пола и возраста, но чаще всего диагностируют крупозную пневмонию у лиц 18-40 лет. Детей она поражает редко.

Крупозная пневмония – это опасное заболевание, которое при несвоевременной диагностике может привести к развитию тяжелых осложнений и стать причиной летального исхода. В группу риска входят люди с иммунодефицитом, а также лица, страдающие алкоголизмом.

При такой патологии воспалиться могут отдельные сегменты легкого, полностью доля или весь орган.

Код по МКБ 10: J18.1 «Долевая пневмония неуточненная».

Как происходит заражение?

Возбудителями крупозной пневмонии являются пневмококки I-IV типов. Реже болезнь вызывает диплобацилла Фриндлера. Как правило, воспаление манифестирует остро, на фоне абсолютного здоровья и отсутствия контактов с инфицированными лицами. На основании чего можно сделать вывод, что возбудители инфекции и ранее находились в верхних дыхательных путях, но их размножение сдерживалось за счет работы иммунной системы. Ее ослабление является одним из ведущих факторов развития крупозной пневмонии.

С точки зрения современной медицины крупозную пневмонию рассматривают как инфекционно-аллергическое заболевание. В подавляющем большинстве случаев болезнь развивается в результате инфицирования легких пневмококками I и II типа. Полисахаридная капсула пневмококков обеспечивает их вирулентность, а также провоцирует выраженную сенсибилизацию организма.

Условия, которые необходимы для развития крупозной пневмонии:

Первичное проникновение пневмококков в организм и развитие воспаления. При этом его очаг может располагаться не в легочной ткани, а иметь иную локализацию.

Сенсибилизация организма к пневмококкам определенного типа и повторное проникновение инфекции.

Итак, крупозная пневмония развивается при условии вторичного заражения пневмококками. Важным условием является факт повторного инфицирования на пике сенсибилизации организма к микробам определенного типа. Попасть в легкие они могут по крови, лимфе или воздушно-капельным путем.

При соблюдении всех условий в организме развивается бурная реакция, которая подобна той, что возникает при введении чужеродного белка. В лёгких запускается целая цепочка морфологических изменений, которые были описаны еще Лаэннеком (прилив, красное и серое опеченение, разрешение). В альвеолах скапливается воспалительный экссудат, существенную долю которого составляет фибрин.

Клинические признаки

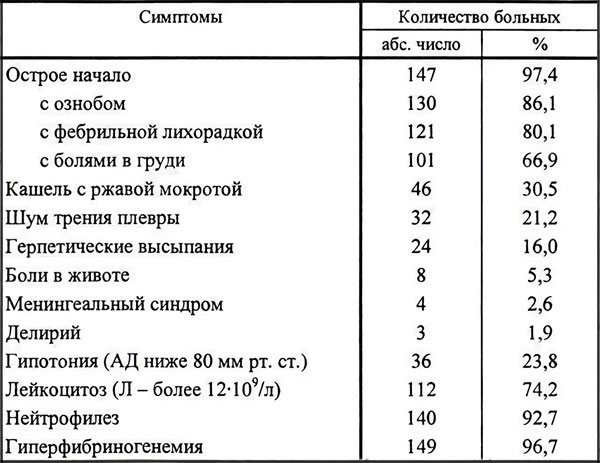

Клиническая картина крупозной пневмонии имеет определенные отличия от классического воспаления легких. Эти выводы были сделаны на основании изучения симптоматики 151 пациента молодого возраста.

У больных редко наблюдаются герпетические высыпания. Ржавая мокрота при кашле отделялась лишь у каждого 3-го пациента. Гной в экссудате отсутствует. Болезнь развивается остро, сопровождается ознобом, лихорадкой, болью в груди. Характерные изменения в анализе крови – это гиперфибриногенемия и нейтрофильный лейкоцитоз.

Тяжесть течения болезни зависит от масштаба поражения, то есть от того, какое количество легочной ткани было вовлечено в патологический процесс.

Основные симптомы крупозной пневмонии:

Высокая температура тела. Лихорадка сопровождается ознобом и ломотой в мышцах.

Головная боль.

Одышка. Вдох затруднен, частота дыхательных движений: 25-50 в минуту.

Боль в груди. Она усиливается при вдохе и кашле.

Покраснение щек. Болезненный румянец будет особенно интенсивен со стороны пораженного легкого.

Кашель. Сначала он сухой, непродуктивный, но становится влажным с 3-4 дня развития пневмонии. Появление ржавой мокроты указывает на наличие в ней крови.

Бронхофония (грудной разговор). Этот симптом диагностирует врач, при выслушивании легких больного фонендоскопом. При крупозной пневмонии звуковые колебания усиливаются, что обусловлено уплотнением ткани легких.

Нарушение пищеварения. У больного может развиться диарея или запор.

Боль в боку со стороны поражения. Она может отдавать в живот или в плечо. Как правило, боль разрешается самостоятельно через 3-4 дня. Если этого не происходит, имеет смысл подозревать эмпиему плевры.

Отставание грудной клетки при дыхании. Этот симптом характерен для пораженной стороны.

Цианоз носогубного треугольника.

Сухость кожных покровов. При этом у пациента тело остается горячим, а конечности холодными.

Поверхностное дыхание с раздуванием крыльев носа.

Учащенный пульс, приглушение сердечных тонов, аритмия.

Снижение артериального давления.

Основные жалобы пациентов: резкое ухудшение самочувствия, боль в груди, головная боль, ощущение нехватки воздуха.

Стадии

Крупозная пневмония имеет несколько стадий развития. Максимальная продолжительность всех фаз – 10 дней, либо меньше.

Сстадия прилива. Чаще всего она разрешается за 24 часа. Ее характеристики: гиперемия и отек пораженного легкого, увеличение проницаемости сосудов, просачивание сквозь них красных клеток крови, их попадание в альвеолы. Легочная ткань уплотняется, что можно заметить при выполнении рентгенографии. В анализе экссудата будет содержаться множество возбудителей инфекции.

Стадия красного опеченения. Развивается на 2 день болезни. На фоне отека и полнокровия легких усиливается диапедез эритроцитов. В альвеолы просачиваются не только они, но и нейтрофилы. Лимфатические сосуды легких расширяются, заполняются лимфой. В этот период плотность пораженного участка схожа с плотностью печени. Ее цвет становится темно-красным. На этой стадии наблюдается увеличение лимфатических узлов.

Стадия серого опеченения. Она развивается на 4-6 день от начала болезни. В альвеолах наблюдается скопление фибрина и нейтрофилов. Численность эритроцитов снижается, что приводит к уменьшению гиперемии. Пораженный участок легкого становится тяжелым, увеличивается в размерах, плевра подвергается фиброзу.

Стадия разрешения. Она наблюдается на 8-10 день от начала болезни. Фибрин начинает рассасываться, легкие очищаются от микробов и продуктов их жизнедеятельности. Экссудат покидает органы вместе с мокротой и дренированной лимфой.

Особенности течения заболевания у детей

У детей редко наблюдается лихорадка и озноб, они не предъявляют жалобы на боль в боку.

Нетипичное течение крупозной пневмонии наблюдается у детей младшего возраста. В начале болезни кашель отсутствует, но имеют место другие симптомы: сухость ротовой полости, вздутие живота, тошнота и рвота, боль в животе, бледная кожа, учащенное дыхание, гипервозбуждение, либо заторможенность, увеличение печени в размерах. Иногда наблюдается ригидность затылочных мышц, головная боль, судороги, бред и галлюцинации. Совокупность таких симптомов может стать причиной постановки неверного диагноза (менингит). По мере прогрессирования пневмонии, менингеальные признаки уступают место классической клинической картине воспаления легких.

Крупозная пневмония у детей развивается редко. В большей степени ей подвержены люди 18-40 лет.

У детей 7-16 лет симптомы не отличаются от тех, которые возникают у взрослых. Температура тела стабилизируется на 5-9 день от манифеста болезни. В это же время угасает воспаление в легких.

Возможные осложнения и последствия

Осложнения крупозной пневмонии:

Выпотной плеврит.

Гангрена легкого.

Гнойный перикардит.

Гнойный медиастинит.

Заражение крови.

Инфекционно-токсический шок.

Абсцесс головного мозга.

Гнойный менингит.

Гнойный артрит.

Сердечная и дыхательная недостаточность.

Прогноз. Если болезнь была обнаружена вовремя, благодаря чему пациент получал адекватную терапию, прогноз благоприятный. Он ухудшается при запоздалом начале лечения, на фоне развития осложнений и проблем с иммунной системой. В этом случае не исключен летальный исход.

Диагностика и анализы при крупозной пневмонии

Диагностика крупозной пневмонии начинается со сбора анамнеза. Врач слушает жалобы пациента, проводит осмотр, намечает план дальнейшей диагностики.

В зависимости от стадии развития болезни, будут отличаться результаты физикального осмотра:

На первой стадии везикулярное дыхание сохранено. Перкуторный звук притупленно-тимпанический, слышны крепитации.

На второй стадии перкуторный звук тупой, дыхание бронхиальное. Нижний край пораженного легкого ограничен в движениях.

Третья стадия характеризуется теми симптомами, которые свойственны первой фазе.

Ведущим инструментальным методом диагностики является рентгенография. В случае получения сомнительного результата может быть назначено КТ или МРТ.

Обязательным условием комплексной диагностики является сдача крови на общий и биохимический анализ. Также потребуются результаты общего анализа мочи и БАК посев мокроты.

Картина крови специфична: повышается уровень лейкоцитов со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, увеличивается СОЭ. Выше нормы будет уровень глобулинов и фибриногена. Претерпевает изменения газовый состав крови. У больного снижен диурез, но повышен удельный вес мочи.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика направлена на сравнение заболеваний по ряду признаков, среди которых: особенности клинической картины и результаты проведенных обследований. Отталкиваясь от полученных данных, врач исключит неподходящие патологии и имеет возможность выставить верный диагноз.

Крупозную пневмонию нужно отличать от туберкулеза лёгких, бронхита, очагового сливного и казеозного воспаления легких, от рака легких. Эти болезни дают схожую симптоматику, разобраться с которой поможет врач.

Как меняется дыхание при крупозной пневмонии?

На ранней стадии развития болезни при перкуссии воспаленной области выслушивается притупленно-тимпанический звук. Дыхание жесткое, вдох удлиненный, крепитация незначительная, слышны влажные и сухие хрипы.

Когда легкое уплотняется, появляются новые признаки:

При бронхофонии голосовое дрожание усиливается.

При перкуссии слышен тупой звук.

Везикулярное дыхание не прослушивается, крепитация пропадет, но слышны шумы, возникающие при трении плевры.

На стадии разрешения голосовое дрожание приходит в норму, бронхофония пропадает, крепитации становятся обильными и звучными. Хрипы мелкопузырчатые. Бронхиальное дыхание жесткое, а затем везикулярное.

Почему при крупозной пневмонии мокрота ржавая?

Кашлевой рефлекс провоцирует разрыв мелких кровеносных сосудов с выведением крови в бронхи. В результате она окисляется, приобретая коричневый или ржавый цвет.

Для лечения ржавой мокроты используют антибиотики, среди которых: Эритромицин и Спирамицин. Хороший результат дает инфузионная терапия, прием отхаркивающих препаратов (АЦЦ, Флуимуцил), витаминов. Эффективными оказываются даже такие лекарственные средства, как Цитрамон и Аспирин.

Отличия крупозной пневмонии от очаговой и бронхопневмонии

Отличия крупозной и бронхопневмонии:

Признаки | Крупозная пневмония | Бронхопневмония |

Манифест болезни | Острое начало с лихорадкой, ознобом и болями в груди | Острое, либо плавное начало, после перенесенной простуды, ОРВИ или бронхита |

Боль | Присутствует | Наблюдается редко |

Кашель и мокрота | Сначала сухой, затем переходит во влажный. Мокрота ржавого цвета | Сразу продуктивный. Мокрота слизистая с гнойными включениями |

Интоксикация организма | Выраженная | Присутствует, но в меньшей степени |

Одышка | Присутствует | Не исключена, но наблюдается реже |

Притупление перкуторного звука | Выраженное в стадии опеченения | Наблюдается, но выражено слабо |

Тип дыхания при аускультации | Ослабленное, бронхиальное | Чаще ослабленное |

Шумы | Крепитации, шум от трения плевры | Влажные мелкопузырчатые хрипы, либо звучные хрипы |

Бронхофония | Характерна | Не характерна |

Отличия крупозной и очаговой пневмонии:

Признаки | Крупозная | Очаговая |

Перкуссия | Тупой перкуторный звук над пораженной долей | Притупление звука на малом сегменте легкого |

Аускультация | Ослабленное дыхание, бронхофония, звук по типу «крепитация, влажные хрипы, крепитация» | Жесткое дыхание, хрипы влажные |

Картина общего анализа крови | Лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, ускорение СОЭ | Слабовыраженный лейкоцитоз, повышение СОЭ |

Картина биохимического анализа крови | Увеличение фибрина, фибриногена, серомукоида и сиаловых кислот | Увеличение фибрина, фибриногена, серомукоида и сиаловых кислот |

Рентгенография | Гомогенное затемнение доли легкого | Затемнение очага легкого |

Лечение

Крупозная пневмония – это повод для госпитализации пациента. В домашних условиях заболевание не лечат. Обязательным условием является соблюдение постельного режима на протяжении всего нахождения в стационаре. При этом человек должен постоянно менять положение тела, чтобы мокрота не застаивалась и легче выводилась из лёгких. Лечение сводится к приему медикаментов, оксигенотерапии и УВЧ терапии, рассмотрим подробнее каждый.

Медикаментозное

Всем пациентам назначают антибиотики. Препаратом выбора является Бензилпенициллин. Если через 2 дня от начала терапии эффект отсутствует, лекарственное средство заменяют на Ампициллин, Линкомицин или Эритромицин.

Если пневмония протекает тяжело, то схему лечения выстраивают на 2-3 препаратах, которые назначают одновременно. Суточную дозу повышают до максимально допустимой. Терапию антибиотиками продолжают до полного восстановления.

Кроме антибиотиков показан прием НПВС, муколитиков и бронхолитиков. Для снятия интоксикации пациенту ставят капельницы с Гемодезом. Для купирования болей используют Анальгин.

Оксигенотерапия

Крупозная пневмония приводит к нарушению дыхания, из-за чего организм страдает от дефицита кислорода. Снять симптомы гипоксии можно с помощью оксигенотерапии.

Благодаря этой процедуре артериальная кровь быстро насыщается кислородом до нормальных значений. Поточная оксигенотерапия показана всем пациентам с гипоксемией. Перед ее началом дыхательные пути должны быть очищены от слизи и рвотных масс.

После оксигенотерапии самочувствие больного нормализуется, пропадает одышка, дыхание восстанавливается. Человек получает возможность делать глубокие вдохи.

По теме: антигипоксанты

УВЧ терапия

УВЧ терапия – это прогревание тканей с помощью высокочастотного электромагнитного излучения. Эта процедура хорошо зарекомендовала себя в комплексной терапии крупозной пневмонии. Противопоказанием к проведению УВЧ является высокая температура тела.

Прохождение УВЧ терапии позволяет приблизить выздоровление, так как воспаление становится менее интенсивным, снимается отек с тканей, усиливается прилив крови, снижается выработка патологического экссудата. В таких условиях микробная флора перестает размножаться, а активность выживших бактерий снижается.

Курс состоит из 10-15 процедур, продолжительность каждой из которых – 15 минут.

Диета

Немаловажную роль в лечении пневмонии играет диета. Она помогает организму быстрее справиться с болезнью.

Основные рекомендации:

В меню должны присутствовать продукты, богатые кальцием: молоко, сыр, творог.

Отказываются от потребления продуктов – источников быстрых углеводов.

На ранней стадии болезни упор делают на жидкие блюда. Пока у пациента сохраняется высокая температура тела, ему предлагают фруктовые и овощные соки, морсы, кисели.

В рацион включают фрукты и ягоды. Особенно полезны цитрусовые, сливы и смородина.

Суточный объем жидкости – не менее 2 л.

Меню должно быть обогащено продуктами, которые являются источником витамина А. Он необходим эпителию легких для нормального восстановления. Поэтому в рацион включают молоко, яйца и печень.

Для нормализации микрофлоры кишечника организму необходим витамин В, который содержится в мясе, рыбе, гречке, хлебе.

Дети с крупозной пневмонией от еды часто отказываются. Насильно кормить ребенка не нужно. Ему предлагают легкие продукты: квашеную капусту, маринованные огурцы, мясной бульон. Эти блюда являются отличными стимуляторами аппетита.

Профилактика

Основная профилактика пневмококковых инфекций – это постановка пневмококковой вакцины. Она показана детям младшего возраста, а также лицам из повышенной группы риска.

В России сегодня зарегистрированы две вакцины:

Превенар (США) — можно прививать детей, начиная с 3 месяцев;

Пневмо 23 (Франция) — разрешена к применению у детей с 2 лет.

Сформированный иммунитет сохраняется в течение 5 лет, после чего требуется повторная вакцинация.

Общие рекомендации по профилактике:

Избегать переохлаждений.

Вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и спиртных напитков.

Пролечить хронические заболевания.

Закаляться.

Заниматься спортом.

Источник

1.Основная причина развития острого бронхита

а) алкоголизм

б) курение

в) ОРВИ

г) переохлаждение

2.Приоритетная проблема пациента с острым бронхитом

а) головная боль

б) слабость

в) недомогание

г) кашель с мокротой

3.Основная причина развития хронического бронхита

а) курение

б) ОРВИ

в) переохлаждение

г) гиповитаминоз

4.Приоритетная проблема пациента при обструктивном бронхите

а) головная боль

б) недомогание

в) повышение температуры

г) одышка

5.При остром бронхите отмечается кашель с мокротой

а) слизистой

б) стекловидной

в) “ржавой”

г) розовой пенистой

6.Потенциальная проблема больного с хроническим бронхитом

а) лихорадка

б) кашель

в) слабость

г) дыхательная недостаточность

7.При кашле с отделением гнойной мокроты противопоказан

а) бромгексин

б) кодеин

в) мукалтин

г) отхаркивающую микстуру

8.Для разжижения густой вязкой мокроты используется

а) йодид калия

б) кодеин

в) пенициллин

г) теофиллин

9.Кратность приема отхаркивающей микстуры в течение дня

а) 1-2

б) 3-4

в) 6-8

г) 10-12

10.При лечении гнойного бронхита используется

а) амоксициллин, бромгексин

б) валидол, нитроглицерин

в) пенталгин, лазикс

г) кофеин, кордиамин

11.При приступе бронхиальной астмы, главным образом, нарушено удовлетворение потребности

а) дышать

б) есть

в) пить

г) выделять

12.Приоритетная проблема пациента при бронхиальной астме

а) боль в грудной клетке

б) кашель с гнойной мокротой

в) кровохарканье

г) приступ удушья

13.Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы

а) горизонтальное

б) горизонтальное с приподнятыми ногами

в) лежа на боку

г) сидя, опираясь о колени

14.При экспираторной одышке затруднен

а) вдох

б) выдох

в) вдох и выдох

15.Небольшое количество вязкой стекловидной мокроты выделяется при

а) абсцессе легкого

б) бронхиальной астме

в) крупозной пневмонии

г) экссудативном плеврите

16.При приступе удушья на фоне бронхиальной астмы медсестра использует

а) кодеин

б) либексин

в) сальбутамол

г) тусупрекс

17.Для профилактики приступов удушья при бронхиальной астме используется

а) астмопент

б) беротек

в) интал

г) теофиллин

19.Основной возбудитель крупозной пневмонии

а) вирус

б) микобактерия

в) пневмококк

г) кишечная палочка

20.Воспаление целой доли легкого наблюдается при

а) остром бронхите

б) бронхиальной астме

в) крупозной пневмонии

г) сухом плеврите

21.”Ржавый” характер мокроты наблюдается при

а) остром бронхите

б) бронхиальной астме

в) крупозной пневмонии

г) сухом плеврите

22.Наиболее информативный метод диагностики

пневмонии

а) анализ крови

б) анализ мокроты

в) плевральная пункция

г) рентгенография грудной клетки

23.Этиотропное лечение стафилококковой пневмонии – это использование препаратов

а) бронхолитиков

б) отхаркивающих

в) противомикробных

г) жаропонижающих

24.Потенциальная проблема пациента при крупозной пневмонии

а) кашель со “ржавой” мокротой

б) лихорадка

в) боль в грудной клетке

г) дыхательная недостаточность

25.Потенциальная проблема пациента при критическом снижении температуры тела

а) сухой кашель

б) резкая слабость

в) боли в животе

г) легочное кровотечение

26.Подготовка пациента к рентгенографии органов грудной клетки

а) поставить банки

б) промыть желудок

в) поставить очистительную клизму

г) объяснить сущность исследования

27.Для сбора мокроты на бактериологическое исследование пациента необходимо обеспечить

а) сухой пробиркой

б) сухой банкой

в) стерильной пробиркой

г) стерильной банкой

28.Основная причина приобретенных бронхоэктазов

а) бронхиальная астма

б) крупозная пневмония

в) хронический бронхит

г) сухой плеврит

29.Заболевание, характеризующееся развитием воспаления в расширенных бронхах

а) абсцесс легкого

б) бронхоэктатическая болезнь

в) крупозная пневмония

г) экссудативный плеврит

30.Приоритетная проблема пациента с бронхоэктатической болезнью

а) слабость

б) снижение аппетита

в) недомогание

г) кашель с гнойной мокротой

31.Пациент выделяет мокроту по утрам полным ртом при

а) бронхиальной астме

б) бронхоэктатической болезни

в) крупозной пневмонии

г) экссудативном плеврите

32.При бронхоэктатической болезни мокрота

а) гнойная

б) “ржавая”

в) розовая пенистая

г) стекловидная

33.Наиболее информативный метод диагностики бронхоэктатической болезни

а) бронхография

б) рентгеноскопия

в) спирометрия

г) флюорография

34.Пальцы в виде “барабанных палочек” и ногти в виде “часовых стекол” встречаются при

а) хронических заболеваниях дыхательной системы

б) острых заболеваниях дыхательной системы

в) острых заболеваниях пищеварительной системы

г) хронических заболеваниях пищеварительной системы

35.Дренажное положение придается пациенту для

а) снижения лихорадки

б) уменьшения одышки

в) расширения бронхов

г) облегчения оттока мокроты

36.Потенциальная проблема пациента с бронхоэктатической болезнью

а) лихорадка

б) снижение аппетита

в) кашель с гнойной мокротой

г) легочное кровотечение

38.При сборе мокроты на общий анализ пациента необходимо обеспечить

а) сухой пробиркой

б) сухой банкой

в) стерильной пробиркой

г) стерильной банкой

39.При выделении гнойной мокроты пациента необходимо обеспечить

а) сухой банкой

б) стерильной банкой

в) индивидуальной плевательницей

г) стерильной пробиркой

40.Индивидуальная карманная плевательница должна быть заполнена на 1/4

а) полиглюкином

б) физр-ром

в) глюкозой

г) хлорамином

41.При выделении большого количества гнойной мокроты в питании пациента рекомендуется

а) увеличить количество соли

б) увеличить количество белка

в) уменьшить количество соли

г) уменьшить количество белка

42.Рентгенологическое исследование бронхов с применением контрастного вещества

а) бронхоскопия

б) бронхография

в) томография

г) флюорография

43.Абсцесс легкого – это

а) воспаление легкого

б) воспаление плевры

в) образование полости с гноем

г) накопление жидкости в плевральной полости

44.Заболевание, которое может осложниться абсцессом легкого

а) острый бронхит

б) очаговая пневмония

в) бронхиальная астма

г) сухой плеврит

45.Внезапное появление обильной гнойной мокроты на фоне гектической лихорадки наблюдается при

а) абсцессе легкого

б) бронхиальной астме

в) крупозной пневмонии

г) сухом плеврите

46.Для абсцесса легкого характерна лихорадка

а) волнообразная

б) гектическая

в) извращенная

г) постоянная

47.Приоритетная проблема пациента после прорыва абсцесса легкого в бронх

а) лихорадка

б) слабость

в) снижение аппетита

г) кашель с гнойной мокротой

48.Потенциальная проблема пациента с абсцессом легкого

а) недомогание

б) головная боль

в) кашель с гнойной мокротой

г) легочное кровотечение

49.Мокрота при абсцессе легкого

а) гнойная

б) слизистая

в) стекловидная

г) “ржавая”

50.При лечении абсцесса легкого используются препараты

а) антибиотики

б) диуретики

в) гипотензивные

г) нитраты

51.Возбудителем туберкулеза является

а) пневмококк

б) микобактерия

в) риккетсия

г) вирус

52.Источник туберкулеза

а) больной человек

б) продукты питания

в) грызуны

г) клещи

53.Наиболее частый путь передачи туберкулеза

а) алиментарный

б) аэрогенный

в) воздушно-капельный

г) контактно-бытовой

54.Ранние симптомы туберкулеза

а) лихорадка, кашель с гнойной мокротой

б) приступ удушья, стекловидная мокрота

в) длительный субфебрилитет, покашливание

г) одышка, “ржавая” мокрота

55.При туберкулезе в мокроте обнаруживают

а) атипичные клетки

б) микобактерии

в) спирали Куршмана

г) эозинофилы

56.Диета №11 назначается при

а) бронхиальной астме

б) бронхите

в) пневмонии

г) туберкулезе

57.Антибиотик, эффективный при лечении туберкулеза

а) ампициллин

б) гентамицин

в) рифампицин

г) эритромицин

58.Побочное действие рифампицина

а) гепатотоксическое

б) нейротоксическое

в) нефротоксическое

г) ототоксическое

59.При лечении туберкулеза применяют

а) амоксициллин, фурагин

б) димедрол, пипольфен

в) изониазид, рифампицин

г) преднизолон, циклофосфан

60.Для профилактики нейротоксического действия изониазида используются

а) антибиотики

б) витамины группы В

в) витамин С

г) диуретики

61.При применении стрептомицина медсестра должна следить за

а) диурезом

б) остротой слуха

в) остротой зрения

г) цветом кожи

62.Метод ранней диагностики туберкулеза легких

а) бронхография

б) спирография

в) томография

г) флюорография

63.Специфическая профилактика туберкулеза

а) АКДС

б) БЦЖ

в) реакция Манту

г) реакция Пирке

64.Вакцина БЦЖ используется для профилактики

а) бронхита

б) бронхиальной астмы

в) туберкулеза

г) рака легкого

65.Вакцинация БЦЖ проводится

а) на 4 – 7 день жизни

б) в 1 месяц

в) в 1 год

г) в 2 года

66.Место введения вакцины БЦЖ

а) верхняя треть плеча

б) верхняя треть предплечья

в) средняя треть плеча

г) средняя треть предплечья

67.Вакцина БЦЖ вводится

а) внутривенно

б) внутрикожно

в) внутримышечно

г) подкожно

68.Реакция Манту используется для

а) диагностики рака легкого

б) диагностики туберкулеза

в) лечения рака легкого

г) лечения туберкулеза

69.Реакция Манту используется для диагностики

а) бронхиальной астмы

б) пневмонии

в) рака легкого

г) туберкулеза

70.При проведении реакции Манту туберкулин вводят

а) внутривенно

б) внутрикожно

в) внутримышечно

г) подкожно

71.Реакция Манту оценивается через (час.)

а) 12

б) 24

в) 36

г) 72

72.Реакция Манту считается положительной при

а) инфильтрате размером 1 – 2 мм

б) инфильтрате размером 2 – 4 мм

в) инфильтрате размером 5 мм и более

г) отсутствии инфильтрата

73.Количество дней, в течение которых можно собирать мокроту для обнаружения микобактерий туберкулеза

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

74.Потенциальная проблема пациента при туберкулезе легких

а) снижении аппетита

б) общая слабость

в) субфебрилитет

г) легочное кровотечение

75.При длительном применении цитостатиков у пациента может развиться

а) хронический бронхит

б) бронхиальная астма

в) туберкулез легких

г) эмфизема легких

76.Рак легких – это опухоль

а) доброкачественная из соединительной ткани

б) доброкачественная из эпителиальной ткани

в) злокачественная из соединительной ткани

г) злокачественная из эпителиальной ткани

77.Похудание, кровохарканье, боль в грудной клетке наблюдаются при

а) остром бронхите

б) бронхиальной астме

в) очаговой пневмонии

г) раке легкого

80.Потенциальная проблема пациента при раке легкого

а) лихорадка

б) прибавка массы тела

в) головная боль

г) легочное кровотечение

81.Метод ранней диагностики рака легкого

а) бронхография

б) анализ крови

в) анализ мокроты

г) флюорография

82.При раке легкого в мокроте определяются

а) атипичные клетки

б) микобактерии

в) пневмококки

г) эозинофилы

83.Осложнение рака легкого

а) бронхиальная астма

б) хронический бронхит

в) эмфизема легких

г) экссудативный плеврит

84.При легочном кровотечении кровь бывает

а) алая, пенистая

б) темная, со сгустками

в) цвета “кофейной гущи”

г) темная

85.Независимое сестринское вмешательство при легочном кровотечении

а) введение хлорида кальция внутривенно

б) введение аминокапроновой кислоты

в) тепло на грудную клетку

г) холод на грудную клетку

86.Зависимое сестринское вмешательство при легочном кровотечении

а) введение хлорида кальция внутривенно

б) введение гепарина

в) банки на грудную клетку

г) горчичники на грудную клетку

87.Заболевание, которое может осложниться плевритом

а) бронхит

б) бронхиальная астма

в) рак легкого

г) эмфизема легких

88.Приоритетная проблема пациента при сухом плеврите

а) головная боль

б) слабость

в) лихорадка

г) боль в грудной клетке

89.Приоритетная проблема пациента при экссудативном плеврите

а) головная боль

б) слабость

в) снижение аппетита

г) нарастающая одышка

90.Пациент занимает вынужденное положение лежа на больной стороне при

а) бронхите

б) бронхиальной астме

в) бронхоэктатической болезни

г) сухом плеврите

91.Зависимое сестринское вмешательство при сухом плеврите – это применение

а) анальгетиков

б) диуретиков

в) нитратов

г) цитостатиков

92.Скопление воспалительной жидкости в полости плевры наблюдается при

а) бронхите

б) бронхиальной астме

в) экссудативном плеврите

г) эмфиземе легких

93.Место прокола при плевральной пункции

а) по верхнему краю ребра

б) по нижнему краю ребра

в) не имеет значения

94.Плевральную пункцию с лечебной целью проводят при

а) бронхиальной астме

б) крупозной пневмонии

в) хроническом бронхите

г) экссудативном плеврите

95.Подготовка пациента к плевральной пункции

а) поставить очистительную клизму

б) промыть желудок

в) опорожнить мочевой пузырь

г) разъяснить сущность манипуляции

96.При проведении плевральной пункции разрешается одномоментно извлечь жидкости не более (в литрах)

а) 0,5

б) 1

в) 3

г) 5

97.Повышенная воздушность легких – это

а) гидроторакс

б) гемоторакс

в) пневмосклероз

г) эмфизема

98.Приоритетная проблема пациента при эмфиземе легких

а) боль в грудной клетке

б) влажный кашель

в) кровохарканье

г) одышка

99.Форма грудной клетки при эмфиземе легких

а) астеническая

б) гиперстеническая

в) нормостеническая

г) бочкообразная

100.Приоритетные проблемы пациента при крупозной пневмонии

а) слабость, головная боль

б) боль в грудной клетке, одышка

в) изжога, отрыжка

г) отеки, головная боль

Эталон ответов 1в2г3а 4г 5а 6г 7б 8а 9в 10а 11а 12г 13г 14б 15б 16в 17в 18г 19в 20в 21в 22г 23в 24г 25б 26г 27г 28в 29б 30г 31б 32а 33а 34а 35г 36г 37г 38б 39в 40г 41б 42б 43в 44б 45а 46б 47г 48г 49а 50а 51б 52а 53б 54в 55б 56г 57в 58а 59в 60б 61б 62г 63б 64в 65а 66а 67б 68б 69г 70б 71г 72в 73в 74г 75в 76г 77г 78г 79г 80г 81г 82а 83г 84а 85г 86а 87в 88г 89г 90г 91а 92в 93а 94г 95г 96б 97г 98г 99г 100б

Источник