При пневмонии перкуторный звук над легкими

Перкуссия – постукивание по участкам поверхности тела, выявляющее физические особенности подлежащих органов, тканей, различных образований: полостных (воздушных), жидкостных (уплотненных), сочетанных. В связи с этим грудная клетка, где расположены органы, разные по физическим свойствам, представляет важный объект для исследования. Как уже отмечалось, широкое распространение перкуссия получила после того, как знаменитый Ж. Корвизар перевел в начале XIX века на французский язык трактат венского врача Л. Ауэнбругера (1722-1809), в котором последний описал метод, аналогичный выстукиванию винных бочек, применявшийся его отцом виноделом для определения в них уровня вина. В обследовании органов дыхания перкуссия занимает особое место.

Различная плотность воздушной, маловоздушной и безвоздушной ткани соответствует разным оттенкам перкуторного звука, что отражает состояние органов дыхания, прилежащих к грудной стенке. Громкость, высота и продолжительность получаемого при перкуссии грудной клетки звука зависят в конечном итоге от плотности и упругости перкутируемого участка. Наибольшее влияние на качество звука оказывают воздух и плотные элементы (мышцы, кости, паренхима внутренних органов, кровь). Чем больше различаются по плотности и упругости среды, через которые проходят колебания, тем более разнородным будет перкуторный звук, тем больше он будет отличаться от звонкого, так называемого тимпанического звука, напоминающего звук, получаемый при ударе в барабан (tympanum – барабан), и возникающего при перкуссии содержащих воздух полых образований (выстукивание области кишок). Чем меньше содержание воздуха в перкутируемой зоне и больше плотных элементов, тем звук будет более тихий, короткий, тупой (притупление перкуторного звука, абсолютно тупой – «печеночный», «бедренный» звук).

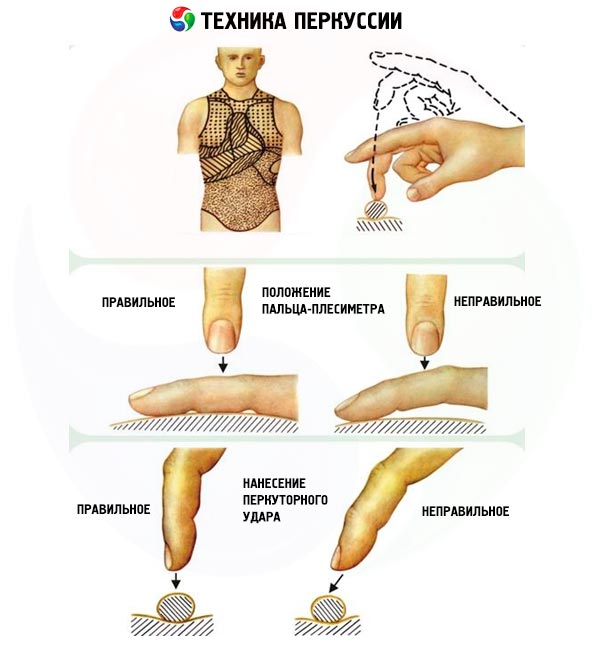

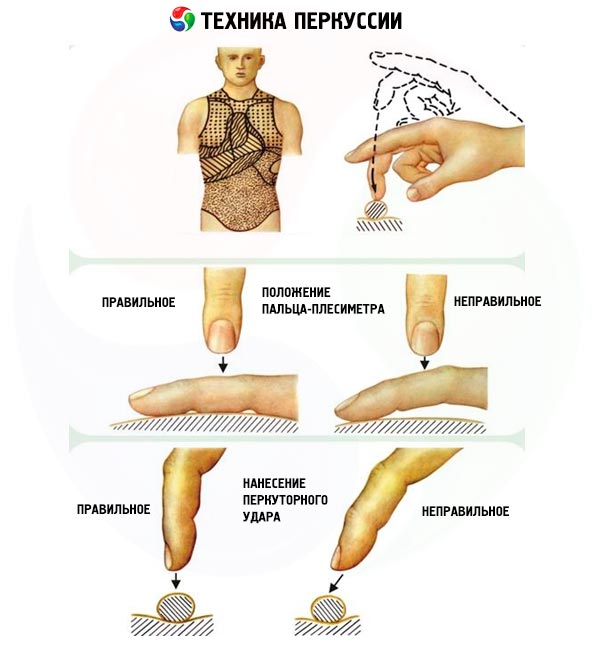

Виды и правила перкуссии легких

Получить разные оттенки перкуторного звука можно, используя различные приемы: постукивая специальным молоточком (большая часть врачей используют в качестве такого молоточка палец) непосредственно по телу обследуемого (непосредственная перкуссия) и постукивая по телу обследуемого через дополнительный проводник (плессиметр), в качестве которого используются различные пластинки или чаще палец другой руки, плотно приложенный к поверхности тела (опосредованная перкуссия). Подавляющее большинство врачей пользуются опосредованной перкуссией «пальцем по пальцу».

При перкуссии следует помнить о том, что удар должен быть направлен строго перпендикулярно к поверхности плессиметра, быть легким, коротким (быстрым), похожим на упругий удар теннисного мяча, что достигается движением только кисти в лучезапястном суставе при неподвижном положении предплечья.

Перкуссия проводится для того, чтобы выявить изменения физических свойств (соотношение воздуха и плотных элементов) органа или его части (сравнительная перкуссия) или определить границы органа и зоны измененных физических свойств (топографическая перкуссия).

Сравнительная перкуссия

При сравнительной перкуссии грудной клетки, которая проводится по межреберьям и является громкой, в первую очередь определяется характер звука, получаемого над симметричными участками легких, естественно, исключая при таком сравнении передне-нижнюю часть левой половины грудной клетки – место проекции области сердца, лишенное воздуха. Некоторая асимметрия звуковых данных обнаруживается при перкуссии области обеих верхушек легких (над- и подключичные пространства): вследствие более развитых мышц правой половины грудной клетки и большей узости правого верхнедолевого бронха перкуторный звук над правой верхушкой обычно более притуплённый. Следует отметить, что выстукиванию верхушек легких раньше придавали особое значение в силу большой распространенности туберкулеза легких (для инфильтративной формы туберкулеза характерна именно эта локализация). Сравнительная перкуссия позволяет выявить над легкими особый перкуторный звук – ясный легочный. Это результат превращений, которым подвергается тимпанический тон (вследствие колебаний воздуха внутри эластичных альвеол) при прохождении через неоднородную интерстициальную ткань легких, грудную стенку. Но более важным является обнаружение над отдельными участками грудной клетки изменений этого звука: тупого (от притупления до абсолютной тупости) или тимпанического.

Притупление (укорочение) перкуторного звука тем больше, чем больше плотных элементов, чем больше утрачена воздушность (жидкость, инфильтрация, опухолевая ткань) в зоне выстукивания, которое может выявить этот участок на разной глубине с помощью разной силы удара: чем сильнее удар (громкая глубокая перкуссия), тем более глубоко расположенный участок уплотнения обнаруживается. Притупление звука свидетельствует о наличии в плевральных полостях жидкости, при большом количестве которой возникает тупой перкуторный звук (экссудат, гной, транссудат, кровь). При этом обычно должно накопиться не менее 500 мл жидкости, но с помощью негромкой (слабой) перкуссии можно обнаружить жидкость и в плевральных синусах. Особенности верхней границы зоны притупления позволяют различить характер плевральной жидкости. При наличии воспаления (экссудат) верхняя граница притупления имеет вид кривой линии с вершиной по подмышечным линиям, которая характерна для неравномерного подъема уровня жидкости (линия Дамуазо – Соколова), связанного с разной податливостью подлежащей легочной ткани давлению жидкости. Для транссудата характерен уровень зоны притупления ближе к горизонтальному.

Притупление легочного перкуторного звука характерно для начальных стадий инфильтративного процесса в легких (пневмония), других уплотнений легочной ткани (выраженный ателектаз, особенно обтурационный, инфаркт легкого, опухоль легкого, утолщение плевральных листков).

При уменьшении или истончении плотных элементов легочных структур усиливается тимпанический тон перкуторного звука, который приобретает характер «коробочного» или «подушечного» при эмфиземе легких (потеря эластичности альвеол, но сохранение целостности большинства альвеолярных перегородок, что препятствует появлению истинного тимпанита); звук становится выраженным тимпаническим над полостью легкого (каверна, опорожнившийся абсцесс, большие бронхоэктазы, пневмоторакс, большие эмфизематозные буллы).

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]

Топографическая перкуссия легких

Топографическая перкуссия легких выявляет границы того или иного органа или обнаруженного патологического образования, при этом используется проводимая по ребрам и межреберьям тихая перкуссия, и палец-плессиметр располагается параллельно перкутируемой границе (например, горизонтально при определении нижней границы легкого). Фиксация положения определяемой границы проводится по опознавательным ориентирам. Для органов грудной клетки таковыми служат ключицы, ребра, межреберья, позвонки и вертикальные линии (передняя срединная, правые и левые стернальные, парастернальные, среднеключичные, передние, средние, задние подмышечные, лопаточные, задняя срединная линия). Счет ребер ведется спереди, начиная со второго ребра (место его прикрепления к грудине находится между рукояткой грудины и ее телом), первое ребро соответствует ключице. Сзади счет ребер ведут, ориентируясь на остистые отростки позвонков (легко определить остистый отросток VII шейного позвонка: он наиболее выступает при наклоне головы вперед) и нижний угол лопатки, который соответствует VII ребру.

Нижний край легкого справа и слева расположен на одинаковом уровне (естественно, слева он определяется, начиная с передней подмышечной линии из-за наличия сердечной вырезки и области селезенки), соответственно по правой парастернальной линии – верхний край VI ребра, правой среднеключичной – шестое межреберье, обеим передним подмышечным – VII ребро, средним подмышечным линиям – VIII ребро, задним подмышечным – IX ребро, лопаточным линиям – X ребро, задней срединной – XI грудной позвонок.

Смещение нижней границы легких вниз выявляется прежде всего при эмфиземе легких, реже – в период приступа бронхиальной астмы. В первом случае такое смещение носит постоянный характер, имеет тенденцию к нарастанию из-за прогрессирования гипервоздушности легких, во втором случае оно наблюдается и без эмфиземы в результате остро наступающего расширения легких в связи с характерным для бронхиальной астмы затруднением выдоха. Наличие жидкости и газа в плевральной полости приводит к смещению нижнего края легких кверху, что наблюдается также при высоком стоянии диафрагмы (выраженное ожирение, беременность, большой асцит, метеоризм), что обычно сопровождается уменьшением объема грудной клетки и наполнения легких воздухом (снижение жизненной емкости легких), а это приводит к дыхательной недостаточности и гемодинамическим нарушениям в малом круге кровообращения.

Указанные смещения нижней границы легких обычно сопровождаются уменьшением подвижности (экскурсии) нижнего легочного края, что определяется по средней подмышечной линии: в норме по отношению к VIII ребру легочный край опускается при глубоком вдохе на 4 см и поднимается при максимальном выдохе также на 4 см, и, таким образом, дыхательная экскурсия нижнего легочного края по этой линии составляет 8 см. Если трудно сделать и задержать вдох, данный показатель определяют, последовательно используя несколько очередных обычных вдохов и отмечая каждый раз перкуторное положение нижнего легочного края.

Определение границы легочного края и степени его смещения при дыхании является важным приемом раннего выявления эмфиземы легких, что, безусловно, особенно ценно при динамическом наблюдении за пациентом.

Для уточнения тех или других изменений в соответствующих долях легких важно знать их топографию. Справа на переднюю поверхность проецируются верхняя и средняя доли (граница между ними начинается на уровне прикрепления IV ребра к грудине, далее она идет косо до VI ребра по среднеключичной линии, где доходит до границы нижней доли), справа сбоку – средняя и нижняя доли, слева переднюю поверхность занимает верхняя доля, слева сбоку – верхняя и нижняя (граница между ними, как и справа, начинается от VI ребра по среднеключичной линии, но затем идет косо вверх назад к лопатке), сзади с обеих сторон вверху проецируется небольшая часть верхних долей, основную поверхность обеих половин грудной клетки составляют нижние доли.

Высота стояния верхушек

Справа | Слева | |

| Спереди | 3 см выше уровня ключицы | 3,5 см выше уровня ключицы |

| Сзади | на уровне остистого отростка VII шейного позвонка | 0,5 см выше уровня остистого отростка VII шейного позвонка |

Ширина полей Кренига: справа – 5 см, слева – 5,5 см

Нижние границы легких

Типографические линии | Справа | Слева |

| Окологрудинная | Пятое межреберье | – |

| Среднеключичная | VI ребро | – |

| Передняя подмышечная | VII ребро | VII ребро |

| Средняя подмышечная | VIII ребро | VIII ребро |

| Задняя подмышечная | IX ребро | IX ребро |

| Лопаточная | X ребро | X ребро |

| Околопозвоночная | Остистый отросток XI грудного позвонка | Остистый отросток XI грудного позвонка |

Подвижность нижних краев легких, см

Справа | Слева | |||||

Топографическая линия | на вдохе | на выдохе | суммарно | на вдохе | на выдохе | суммарно |

Среднеключичная | 2 | 2 | 4 | – | – | – |

Средняя подмышечная | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | б |

Лопаточная | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |

Источник

Укорочение перкуторного звука-уменьшение воздушности лёгочной ткани(лёгочные причины-пневмония,инфаркт лёгкого,обтурационный ателектаз. Внелёгочные-утолщение листков плевры,скопление жидкости в полости плевры). Тупой(лёгочные причины-массивное уплотнение лёгочной ткани, крупозная пневмония,массивный ателектаз,пульмонэктомия.Внелёгочные-скопление жидкости в полости плевры(уровень тупости горизонтальный),экссудативный плеврит(по дугообразной линии Дамуазо),гидроторакс,гемоторакс,пиоторакс). Тимпанический(полость 5-6 см в диаметре,абсцесс,каверна,пневмоторакс).

Коробочный(снижение эластического напряжения лёгких,увеличение воздушности-эмфизема,бронхиальная астма). Притупленно-тимпанический(снижение эластичности лёгочной ткани,уменьшение её воздушности,начальная стадия ателектаза,пневмонии). Металлический звук и шум треснувшего горшка(полость в лёгких).

6.Аускультация.Виды.

Это метод исследования, основанный на восприятии естественно возникающих в организме звуков при соприкосновении уха исследователя с поверхностью тела.Стетоскоп был придуман Лаэннеком и представлял собой полую деревянную трубку одинакового диаметра на всем протяжении.Пиорри сделал один конец трубки плоским.В России продолжателями этого метода стали Сокольский, Чаруковский.Современный стетоскоп-это цилиндрическая трубка с воронкообразной широкой частью,прикладываемой к ушной раковине и более узкой к телу больного.Затем к нему были присоединены приспособления,усиливающие передачу звуков-получились фонендоскопы(1895г. Бендерский).Усиление звука объясняется тем, что конечная часть фонендоскопа представляет собой металлическую полость,обтянутую мембраной(на выслушиваемую поверхность).Звуки,возникающие органе,передаются на мембрану,которая приходит в колебание.Полость,покрытая мембраной,по теории резонанса усиливает звук.

Методика и техника:два метода аускультации:посредственный(выслушивание при помощи стетоскопа)-четкая локализация звуков,выслушивание в любом месте тела и при любом положении,гигиеничность и непосредственный(выслушивание непосредственно ухом,приложенным к телу больного)-большая поверхность восприятия,естественный характер выслушиваемых звуков,быстрота,более ясное представление об общей картине исследуемых органов.Недостатки-трудность локализации звуков,особенно при выслушивании сердца,невозможность применения в подключичных и подмышечных областях,негигиеничность при применении у инфекционных и нечистоплотных больных.

Правила выслушивания: 1.Соблюдение покоя и тишины в помещении. 2.Обнажение тела больного(трение одежды может вызвать побочные шумы).

3.Необходимо обращать внимание на волосяной покров тела(волосы на месте выслушивания или смочить или намылить чтобы избежать побочных шумов).

4.В помещении должно быть тепло(мышечная дрожь будет мешать выслушиванию). 5.Положение больного и врача при выслушивании должно быть удобным.

6.Стетоскоп прикладывать к выслушиваемой поверхности равномерно, плотно, но легко. 7.К твердому стетоскопу в момент выслушивания рукой не прикасаться,чтобы избежать побочных звуков и уменьшить звукопроводимость. 8.Врач при выслушивании в стоячем или сидячем положении больного свободной рукой должен обхватить. 9.Не давить стетоскоп,чтобы не причинить больному боли. 10.Пользоваться одним и тем же стетоскопом. 11. При выслушивании системы дыхания управлять дыханием обследуемого. 12. Выслушивать систематически, настойчиво. 13.Отвлекаться от окружающего(при выслушивании закрыть глаза и заткнуть свободное ухо).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Всем пациентам с подозрением на ВП рекомендуется:

Обзорная рентгенография органов грудной полости в передней прямой и боковой проекциях (при неизвестной локализации воспалительного процесса целесообразно выполнять снимок в правой боковой проекции

Рентгенологическая картина ВП определяется типом инфильтрации легочной ткани и стадией воспалительного процесса

Диагностика ВП практически всегда предполагает обнаружение очагово-инфильтративных изменений в легких в сочетании с соответствующей симптоматикой инфекции нижних дыхательных путей.

Изменения на рентгенограмме – распространенность инфильтрации, наличие или отсутствие плеврального выпота, полости деструкции) соответствуют степени тяжести заболевания и могут служить “проводником” в выборе антибактериальной терапии

Альвеолярный тип инфильтрации (консолидация)

при пневмонии наблюдается при заполнении воспалительным экссудатом воздухосодержащих альвеол, альвеолярных мешков, альвеолярных ходов и респираторных бронхиол. В результате часть легочной ткани становится безвоздушной. Отличительной особенностью является средняя интенсивность тени уплотненного участка легкого, тканевая плотность при КТ, а также видимость в зоне уплотнения воздушных просветов бронхов (симптом воздушной бронхографии).

Такой тип изменений определяется как плевропневмония. Плевропневмония чаще встречается при инфицировании бактериальными возбудителями, особенно пневмококком.

Интерстициальный тип инфильтрации (матовое стекло)

наблюдается при заполнении воспалительным экссудатом межальвеолярных пространств.

При рентгенологическом исследовании характеризуется низкой (малой) интенсивностью тени уплотненного участка.

Более достоверно симптом матового стекла определяется при высокоразрешающей КТ легких – видимость стенок бронхов и элементов сосудистого рисунка в зоне инфильтрации.

Такие пневмонические инфильтраты обычно определяются как интерстициальные.

Обычно они не имеют отчетливой симптоматики при физическом обследовании и могут быть не видны при рентгенографии. Чаще интерстициальные пневмонические инфильтраты возникают при небактериальных пневмониях

Очаговый тип инфильтрации отличается неоднородной структурой, состоящей из многочисленных полиморфных, центрилобулярных очагов с нечеткими контурами, часто сливающихся друг с другом.

В основе данного типа инфильтрации лежит переход воспалительного процесса из мелких внутридольковых бронхов в окружающую их легочную ткань.

Такие изменения определяются как бронхопневмония.

Двухсторонние диффузные изменения могут возникать при небактериальной инфекции нижних дыхательных путей.

Ложноотрицательные результаты рентгенографии органов грудной клетки у больных пневмонией могут быть при следующих ситуациях:

- обезвоживание,

- нейтропения, обусловливающая невозможность развития локализованной острой воспалительной реакции в легочной ткани,

- ранние стадии заболевания (существует мнение, что по аускультативным данным можно распознать пневмонию еще до появления легочного инфильтрата на рентгенограмме: этот промежуток времени составляет примерно 24 ч)

- случаи пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovici (carinii) у ВИЧ-инфицированных больных (считается, что у 10-20% больных с пневмоцистной пневмонией патологические изменения на рентгенограмме отсутствуют).

Всем пациентом с ВП в случае подозрения на наличие парапневмонического экссудативного плеврита рекомендуется трансторакальное ультразвуковое исследование грудной полости

Плевральный выпот (как правило, ограниченного характера) осложняет течение ВП в 10-25% случаев

УЗИ позволяет с высокой чувствительностью и специфичностью определять наличие плеврального выпота, оценивать его характеристики (вероятный транссудат или экссудат), выявлять пациентов с подозрением на наличие эмпиемы плевры

Фибробронхоскопия не является обязательным методом исследования при ВП, выполняется только при наличии определенных показаний.

- Фибробронхоскопия используется в большинстве случаев как инструмент дифференциальной диагностики ВП с другими заболеваниями и не является обязательным методом исследования.

- Ее проведение с диагносттической целью может обсуждаться при наличии показаний к микробиологическому исследовнию инваливзых респираторных образцов

Показания к КТ

- Отсутствие изменений в легких на рентгеновских снимках у пациента с вероятным диагнозом пневмонии.

- Нетипичные для ВП изменения на рентгенограммах.

- Рецидивирующая пневмония или затяжная пневмония, при которой длительность существования инфильтративных изменений в легочной ткани превышает один месяц (в обоих случаях причиной повторного возникновения или длительного сохранения изменений в легочной ткани может являться стеноз крупного бронха, обусловленный, в том числе, и злокачественным новообразованием).

- Стандарт для исследования лёгких – спиральная КТ. Стандартное томографическое исследование в режиме лёгочного сканирования с толщиной среза 10 мм дополняют КТ высокого разрешения.

Рентгеноскопия не является обязательным и рутинным методом исследования при внебольничной пневмонии, выполняется только при наличии определенных показаний.

Диагноз ВП является определенным при наличии у больного рентгенологически подтвержденной очаговой инфильтрации легочной ткани и, по крайней мере, двух клинических признаков из числа следующих:

а) остро возникшая лихорадка в начале заболевания (t0 > 38,0°С);

б) кашель с мокротой;

в) физические признаки (фокус крепитации или мелкопузырчатых хрипов, бронхиальное дыхание, укорочение перкуторного звука);

г) лейкоцитоз > 10·109/л и/или палочкоядерный сдвиг (> 10%).

При этом необходимо учитывать и вероятность терапевтической альтернативы – известных синдромосходных заболеваний/патологических состояний

Клинические варианты течения пневмонии

Малосимптомная пневмония – в настоящее время встречается все чаще.

Три варианта малосимптомных пневмоний: клинический, рентгенологический, смешанный.

- Клинический вариант характеризуется достаточно четкой легочной и внелегочной симптоматикой при отсутствии легочного воспалительного инфильтрата на рентгенограмме.

- При рентгенологическом варианте выявляется четкая рентгенологическая картина воспалительной инфильтрации в легких при слабо выраженных клинических проявлениях, которые чаще всего ограничиваются внелегочными проявлениями.

- Смешанный вариант характеризуется малой выраженностью клинических и лабораторных признаков воспаления, а также неубедительной рентгенологической картиной.

Верхнедолевая пневмония

. Имеет тяжелое течение с продолжительной лихорадкой. Физикальные симптомы могут определяться иногда только глубоко в подмышечной впадине.

Центральная пневмония

. Воспалительный инфильтрат располагается в прикорневой зоне в области корня легкого. Характеризуется выраженными симптомами интоксикации, значительным учащением дыхания, отсутствием боли в грудной клетке, слабой выраженностью аускультативных признаков, значительным увеличением корня легкого на стороне поражения при перкуссии и на рентгенограмме

Массивная пневмония.

Развивается при закупорке просвета крупного бронха густым плотным экссудатом, чаще наблюдается при пневмококковой долевой пневмонии, требует дифференцировки с экссудативным плевритом и раком легкого. Физикальная картина при этом варианте пневмонии напоминает ателектаз легкого (тупой перкуторный звук, отсутствие дыхательных шумов).

После энергичного откашливания мокроты и восстановления бронхиальной проходимости в очаге поражения появляется бронхиальное дыхание и определяется бронхофония.

Абдоминальная форма пневмонии. Встречается при поражении нижней доли правого легкого, сопровождается болями в животе различной локализации и напряжением мышц передней брюшной стенки.

В постановке диагноза помогают физикальные и рентгенологические признаки воспалительной инфильтрации в нижней доле правого легкого

Ареактивная пневмония. Чаще всего встречается в старческом возрасте, а также у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией (заболевания сердечно-сосудистой системы, печени, почек, при истощении).

Характеризуется малой выраженностью физикальных и лабораторных признаков легочного воспаления на фоне выраженной слабости, одышки, анорексии, гипотонии.

Особенности пневмоний различной этиологии

Пневмококковая пневмония протекает в двух морфологических формах: долевой (крупозной) и очаговой.

Для крупозной характерны:

- внезапное начало, сильный озноб с повышением температуры тела до 39-40°С, кашель с выраженной одышкой, боль в грудной клетке на стороне поражения, усиливающаяся при глубоком дыхании и кашле, сердцебиение, головная боль.

- появление «ржавой» мокроты, herpes labialis, клинико-рентгенологические признаки долевого поражения, часто возникает парапневмонический плеврит, редко наблюдается абсцедирование;

Клиника очаговой пневмонии характеризуется:

- постепенным началом, часто на фоне вирусной инфекции, кашлем с мокротой слизисто-гнойного характера.

- реже встречаются такие симптомы, как боль в грудной клетке и одышка.

- при осмотре состояние больных средней тяжести или тяжелое.

- положение активное, вынужденное. Больные обычно лежат на стороне поражения.

- при пальпации в зоне поражения – болезненность, голосовое дрожание несколько ослаблено. При перкуссии над очагом воспаления – притупление перкуторного тона. Аускультативно – сначала ослабленное везикулярное дыхание, на 2-3-й день появляется крепитация, которую сменяет бронхиальное дыхание.

Стафилококковая пневмония

- Staphylococcus aureus – является причиной приблизительно 5% домашних и 10-15% внутрибольничных пневмоний, значительно чаще отмечается при гриппозных эпидемиях.

- Стафилоккок обладает малой патогенностью в отношении легочной ткани и для развития стафилококковой пневмонии необходимы предрасполагающие условия.

- Факторами риска являются хронический алкоголизм, пожилой возраст, сопутствующие заболевания, наркомания.

- Возникает при бронхогенном характере инфицирования обычно после перенесенной вирусной инфекции. Характеризуется гнойно-некротическим разрушением легкого из-за действия ферментов стафиллококка.

- Клинически проявляется особо тяжелым течением с признаками выраженной интоксикации (кашель со скудной мокротой типа “малинового желе”, резкой общей слабостью, нередко спутанным сознанием).

- Физикальная картина характеризуется несоответствием объема поражения и тяжести состояния больного.

Классификация:

1. Стафилококковый инфильтрат

2. Стафилококковая деструкция

а) легочная форма (буллезная, абсцедирующая)

б) легочно-плевральная

Клебсиелезная (Фридлендеровская) пневмония

Klebsiella pneumoniae – редкие возбудители пневмонии у ранее здоровых людей. Имеют этиологическое значение лишь у некоторых категорий пациентов (пожилой возраст, сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность, цирроз печени, иммунодефициты, нейтропении).

Диагностические критерии:

• тяжелое течение заболевания с преимущественным поражением верхней доли, у ослабленных больных, страдающих сахарным диабетом, алкоголизмом, часто у стариков, грудных детей;

• откашливание мокроты цвета смородинового желе с запахом пригорелого мяса;

• быстро наступающая деструкция легочной ткани и поражение плевры;

Пневмония, вызванная синегнойной палочкой

Pseudomonas aeruginosa – условно-патогенный микроорганизм, являющийся одним их частых возбудителей госпитальной пневмонии. Наиболее часто эта пневмония развивается у больных с ожогами, гнойными ранами, инфекциями мочевыводящих путей, в послеоперационном периоде, у пациентов, перенесших тяжелые операции на сердце и легких.

Диагностические критерии:

• тяжелое течение пневмонии, раннее развитие осложнений: плеврита, деструкции легочной ткани с формированием абсцесса легкого, эмпиемы плевры;

• наличие у больного ожогов, особенно обширных и нагноившихся, гнойных ран, инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей;

Пневмония, вызванная гемофильной палочкой

Haemophilus influenzae – клинически значимый возбудитель внебольничной пневмонии, особенно у курильщиков и больных ХОБЛ. Нередко играет роль вторичной инфекции при гриппе, вызывая вторую волну лихорадки.

Диагностические критерии:

- развитие преимущественно очаговой пневмонии, которая проявляется лихорадкой, кашлем со слизисто-гнойной мокротой, притуплением перкуторного звука над очагом поражения, крепитацией и мелкопузырчатыми хрипами;

- рентгенологически выявляются очагово-пятнистые затемнения;

Стрептококковая пневмония

- Пневмония, вызванная другими стрептококками – группы А, встречается значительно реже пневмококковой.

- Обычно эта стрептококковая пневмония развивается во время или после перенесенных гриппа, кори, ветряной оспы, коклюша, скарлатины, стрептококкового фарингита.

Диагностические критерии:

- острое начало с повторными ознобами и лихорадкой, выраженной интоксикацией; кашель вначале сухой, затем с отделением слизисто – гнойной мокроты, содержащей прожилки крови;

- появление уже на ранней стадии пневмонии экссудативного плеврита с гнойным экссудатом (эмпиема плевры);

Источник