Пневмония при черепно мозговой травме

Пневмония при ЧМТ — основное легочное осложнение, наблюдается у 3% больных, но у лиц старше 50 лет частота пневмонии может возрасти до 20%. При тяжелой ЧМТ пневмония наблюдается у 80-90% пострадавших и является наряду с основным заболеванием одной из непосредственных причин смерти.

Центрально обусловленные изменения легочного кровообращения, возникающие в первые минуты и часы после травмы (см. Осложнения ЧМТ внечерепные), служат основой, благоприятствующей присоединению вторичных инфекций. Вначале наблюдаются геморрагические очаги, серозный альвеолит, ателектаз, затем воспаление распространяется на бронхиолы, более крупные бронхи, что дает, наконец, картину тяжелой очаговой или разлитой бронхопневмонии. Существенное значение в ее возникновении имеет проникновение инфекции с аспирированными массами из ротовой полости в легкие. У большинства больных с ЧМТ, находящихся в бессознательном состоянии, имеет место аспирация крови, рвотных масс и слюны в дыхательные пути. В состоянии глубокой комы аспирация жидкостей происходит незаметно. Через расслабленный пищевод содержимое желудка попадает в глотку и оттуда постепенно проникает в дыхательные пути, не вызывая защитных реакций. Этим объясняется и возникновение воспалительных изменений в легких чаще всего в первые сутки после травмы. В более позднем периоде пневмония характерна в основном для больных с длительными бессознательными состояниями. При аспирации желудочного сока повышенной кислотности не исключено и химическое повреждение легких.

Возникновению поздних воспалительных осложнений в легких способствует тяжелое состояние больных, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность или преклонный возраст. Застойное полнокровие в нижележащих отделах легких и нарушения дренажной функции трахеобронхиального дерева на 2-3-й нед. ведут к гипостатической пневмонии. Этим и объясняется, что у больных с психомоторным возбуждением, несмотря на тяжелое состояние, легочные осложнения наблюдаются значительно реже.

Через главные бронхи инфекция с аспирированными массами легче проникает в правое легкое, где воспалительные осложнения наблюдаются чаще, но среди больных с длительными бессознательными состояниями они обычно двусторонние. При хроническом течении воспалительного процесса проблемой является образование в легких устойчивых к антибиотикам штаммов микробов.

Длительное, вялотекущее воспаление в 5-15% случаев ведет к образованию абсцессов в легких. Хроническая абсцедирующая бронхопневмония, часто многоочаговая, ведет к хроническому септическому состоянию со всеми вытекающими из этого последствиями (недостаточность кровообращения, тяжелые нарушения свертывающей и противосвертывающей систем, дистрофические изменения органов и т.д.).

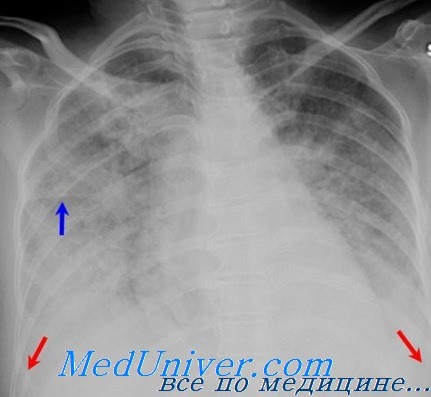

Диагностика базируется на данных клинического исследования больного (притупление перкуторного звука, особенно в нижнезадних отделах, ослабленное или бронхиальное дыхание, влажные хрипы различного калибра). На рентгенограммах определяются очаговые инфильтраты или обширные затемнения легких. Характерны повышенное СОЭ, высокий лейкоцитоз и артериальная гипоксемия. Важным является исследование мокроты на чувствительность микробов к антибиотикам.

В профилактике и лечении пневмонии у больных с ЧМТ ведущими являются мероприятия, препятствующие аспирации жидкостей в легкие (положение больного, интубация трахеи, трахеостомия), а также процедуры, улучшающие дренажную функцию трахеобронхиального дерева (аэрозольная терапия, активное отсасывание секрета из легких, перкуторный массаж грудной клетки, поворачивание больного). Выбор антибиотиков зависит от характера и чувствительности возбудителя.

Источник

Осложнения со стороны дыхательной системы при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Нейрогенный отек легкихСмертность и инвалидизация после острой травмы мозга определяются не только тяжестью самой травмы, но и развитием осложнений. Возникновение системных осложнений неудивительно, учитывая что мозг контролирует большую часть систем организма с помощью гуморальных, биохимических, вегетативных и невральных механизмов обратной связи. Анатомическое или физиологическое повреждение этих центральных систем неизбежно ведет к дисфункции связанных с ними органов. Угнетение сознания является признаком повреждения мозга:

Дополнительные факторы риска развития пневмонии у пациентов с поврежлениями мозга: Нейрогенный отек легкихЭто отек легких с острым началом, обычно возникающий через 4-12 часов после повреждения мозга, но возможно и отсроченное проявление. – Также рекомендуем “Сердечно-сосудистые осложнения при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Нарушения водно-электролитного обмена” Оглавление темы “Ведение пациентов с травмой мозга”:

|

Источник

Судебно-медицинская практика свидетельствует о том, что в среднем в 23% случаев наступления смерти от черепно-мозговой травмы непосредственной причиной становятся «вторичные изменения», т.е. осложнения, развивающиеся в том числе, и при оказании медицинской помощи в лечебных учреждениях. Процент диагностики отека легких и пневмонии как «вторичных изменений» судебно-медицинскими экспертами при исследовании трупов составляет от 17,5 до 76,6% всех случаев ЧМТ. До настоящего времени в отечественной и иностранной литературе не представлены данные о комплексах морфологических эквивалентов адаптационных процессов в дыхательной системе при смерти от закрытой черепно-мозговой травмы в условиях переживания ее в лечебных учреждениях. Отсутствуют основополагающие сведения о влиянии экзогенных и эндогенных факторов на уровень структурной реорганизации дыхательной системы. Судебно-медицинские критерии прогноза развития осложнений со стороны легких в зависимости от особенностей ЧМТ на современном этапе развития медицины не получили полного научного обоснования. В судебно-медицинской практике при проведении большинства исследований не устанавливается четкая причинно-следственная связь между ЗЧМТ и изменениями со стороны легких. Вышесказанное обусловлено отсутствием критериев экспертной оценки видоизменения тканей при переживании травмы, в том числе и в условиях стационара. В связи с вышесказанным, нами проводились исследования морфологической картины осложнений со стороны системы органов дыхания с целью повышения качества и доказательности экспертных выводов при смерти от ЗЧМТ в стационарах.

В ходе работы определялся характер морфологических изменений легочной ткани умерших от закрытой черепно-мозговой травмы в стационарах на различных этапах течения травматической болезни в сравнении со смертью от аналогичной патологии на месте происшествия.

Исследование выполнено на практическом судебно-медицинском материале Свердловского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, включающем в себя трупы лиц обоего пола в возрасте от 12 до 76 лет, умерших в клинических больницах г. Екатеринбурга от ЗЧМТ. В качестве группы сравнения исследованы трупы лиц, скончавшихся от черепно-мозговой травмы на месте происшествия в возрасте от 23 до 69 лет. В ходе исследования изучались сопроводительные документы, в том числе доставленные с трупом медицинские документы. Дополнительно при судебно-медицинском исследовании трупов проводилось полуколичественное определение показателя центрального венозного давления (ЦВД) с целью выявления степени выраженности венозной гипертензии в премортальном периоде.

В зависимости от времени переживания травмы в условиях стационара случаи были распределены по 5 группам в соответствии с периодами времени нахождения в лечебном учреждении: до 12 часов, от 12 до 48 часов, от 2 до 5 суток, от 5 до 31 суток, более 1 месяца.

При макроскопическом исследовании системы органов дыхания использовались методики патологоанатомического исследования легких. С помощью стандартных измерительных приборов определялись размеры и масса правого и левого легкого. Материал для гистологического исследования брали после рассечения каждой доли легкого от периферии к корню в вертикальной плоскости. Для гистологического исследования изымались кусочки легких по методу случайного отбора из прикорневых зон и зон альвеолярных отделов каждой доли с обязательным забором материала из 2, 6, 9, 10 сегментов легких. При заборе материала учитывалось наличие очаговых патологических процессов. Кусочки фиксировались и окрашивались по стандартным методикам; применялись окраски по Ван-Гизону, муцикармином по методике Г.А. Меркулова, по Маллори в модификации Гейденгайна. Гистологическое исследование производилось с использованием световой микроскопии. Всего было исследовано 520 объектов, проведено изучение 1300 объектов-исследований и 2710 срезов.

При исследовании черепно-мозговой травмы, в том числе и особой ее форме – диффузной аксональной травмы – использовались методики для количественного и качественного определения патологических изменений тканей, предложенные А.В. Джамиевым, 1995, Г.Ф. Добровольским, 2003, П.О. Ромодановским, 1996, Г.А. Пашиняном с соавт., 1994, 1997. Всего было исследовано 280 объектов, проведено изучение 715 объектов-исследований и 1095 срезов.

На основании предварительно формализованных информационных данных из медицинских документов и результатов проведенных исследований были сформированы базы данных. Полученные показатели были подвергнуты статистической обработке.

Полученные при микроскопическом исследовании системы органов дыхания данные оценивались по степени выраженности признаков: 0 – отсутствие признака, 1 – слабая выраженность, 2 – умеренная выраженность, 3 – резко выраженный признак. На основе метода определения морфофункционального состояния легких, использованного Осьминкиным В.А. (1986), устанавливались показатели, характеризующие воздушность легочной ткани – показатели степени вздутия респираторного отдела (ПСВ) – величина отношения ширины входа в альвеолу к ее глубине и величина отношения ширины альвеолярного хода к удвоенной глубине альвеол. В ходе исследования проведено 23040 измерений, установлено 7680 показателей.

Для проведения множественного межгруппового сравнительного анализа показателей степени вздутия респираторного отдела легких был использован q критерий Ньюмена-Кейлса. Для определения различий между двумя или более группами объектов по нескольким переменным одновременно был использован метод системного анализа – дискриминантный анализ. С помощью дискриминантного анализа решалась задача интерпретации данных и классификации случаев.

Был разработан макро- и микроскопический оптимум для диагностики патоморфологических изменений легких при смерти от тяжелой ЧМТ в лечебных учреждениях. Выявлены диагностически значимые критерии прогноза изменений дыхательной системы. Установлено наличия влияния ряда экзогенных и эндогенных факторов на уровень структурной реорганизации дыхательной системы при этом.

Анализ полученных в результате исследования данных позволил выявить некоторые особенности динамики морфологической картины легких при смерти пострадавших в стационарах от ЗЧМТ. В первые часы после травмы макроскопически диагностировался отек ткани и острая эмфизема. Гистологически определялись спазм бронхов, дистелектаз, очаговый отек межальвеолярных перегородок со слабо выраженной инфильтрацией нейтрофилами; в капиллярах межальвеолярных перегородок – стаз крови, сосуды микроциркуляторного русла и венозного звена в основном в состоянии пареза с выраженным полнокровием, отмечалось малокровие крупных артерий.

В период от 12 часов до 2 суток пребывания в стационаре макроскопически выявлялись бледно-серые мелкие очаги пневмонии. Микроскопическая картина характеризовалась признаками серозно-гнойного воспаления с заполнением просветов альвеол серозной жидкостью и клетками, преимущественно нейтрофильными гранулоцитами, клеточной инфильтрацией и набуханием межальвеолярных перегородок, выраженным полнокровием сосудов микроциркуляторного русла и венозного звена; отмечались нарушения реологических свойств крови в виде стазов, сладжей и агрегации эритроцитов.

В период от 2 до 5 суток сохранялись признаки серозно-гнойного воспаления легочной ткани с выявляемыми макроскопически сливающимися очагами некроза. Микроскопически в просветах альвеол обнаруживалось большое количество белка – фибрина и клеточных элементов. Клеточная инфильтрация выявлялась перибронхиально и периваскулярно. В просветах бронхов в большинстве случаев – десквамированный эпителий и большое количество клеток, в основном нейтрофильных гранулоциов.

При переживании травмы до 1 месяца морфология легких представлялась вариабельной, однако в большем количестве случаев макроскопически и при гистологическом исследовании выявлялись признаки крупозной пневмонии, часто с деструкцией стенок бронхов и межальвеолярных перегородок. В полнокровных сосудах микроциркуляторного русла обнаруживались тромбы, в окружности сосудов всех калибров лейкоциты образовывали «муфтообразные» скопления. В ряде случаев у лиц старше 40 лет выявлялся склероз стенок артерий, иногда с облитерацией просветов сосудов.

В сроке переживания травмы более 1 месяца макроскопически в большинстве случаев диагностировались фокусы пневмонии различной величины и плеврит. Состав клеток в очагах воспалительных инфильтратов разнообразен: среди многочисленных нейтрофильных гранулоцитов встречались фиброциты, фибробласты, лимфоциты, эозинофилы, базофилы и макрофаги. В некоторых случаях у пожилых лиц обнаруживались не связанные с травмой очаги пневмосклероза и признаки хронической эмфиземы.

Таким образом, динамика изменений легких с течением времени переживания травмы представлена последовательной сменой процессов нарушения кровообращения и легочной вентиляции воспалением, выраженность которого наибольшая в период после 5 суток пребывания в стационарах; в последующем воспалительные процессы приобретают хронический характер.

При анализе данных, полученных в результате исследования трупов при смерти от ЧМТ на месте происшествия, в большинстве случаев группы макроскопически ткань легких характеризуется пестротой картины – участки эмфиземы чередуются с полнокровными, отечными участками центральных отделов. При микроскопии определяется спазм бронхов разного калибра с частичной сохранностью бронхиального эпителия; неравномерное заполнение слизью бокаловидных клеток слизистой оболочки и эпителия желез подслизистого слоя. Выявляются очаги острой эмфиземы, полнокровие капилляров, неравномерное кровенаполнение сосудов артериального русла с преимущественным малокровием и спазмом крупных артерий. Сосуды венозного русла в большинстве своем полнокровны, просветы паретически расширены, часть из них – в состоянии дистонии. Вышесказанное позволяет сделать вывод о различии морфологической картины легких при смерти от черепно-мозговой травмы на месте происшествия и в случаях смерти стационарных больных.

При проведении анализа данных морфометрии случаев смерти от закрытой черепно-мозговой травмы в стационарах и на месте происшествия нами было проведено множественное сравнение по критерию Ньюмена-Кейлса, при котором выявлено отсутствие достоверных отличий соответствующих значений морфометрических показателей, как между долями легких в каждой из исследуемых групп, так и между самими группами, что подтверждается вычисленными значениями критерия Ньюмена-Кейлса q со значением ошибки Р³0,05. Полученные результаты позволяют нам сделать вывод о возможности рассмотрения легких, при оценке их по морфометрическим индексам воздушности ткани в группах смерти в стационаре и на месте происшествия, как единого целого. В целом значения индексов, использованных для оценки степени вздутия респираторного отдела легких, в сравнении с нормальными показателями дают нам возможность говорить о снижении воздушности легочной ткани.

При дискриминантном анализе, проведенном с учетом всего комплекса признаков, групп случаев смерти на месте происшествия и стационарных больных (статистически неотличимых по результатам морфометрии), нами было установлено, что они достоверно отличаются друг от друга (р £0,0001). Исследование признаков, на основании оценки которых была произведена дискриминация групп, в свою очередь, позволяет говорить о различных механизмах развития патологии легких. Для объективного подтверждения влияния различных экзо- и эндогенных факторов на патоморфологические изменения в легких у лиц, умерших в лечебных учреждениях, нами был произведен дискриминантный анализ, позволивший классифицировать исследованные случаи по группам в зависимости от пола, возраста, наличия в крови алкоголя на момент травмы, времени переживания травмы, объема оперативного вмешательства, уровня поражения ствола головного мозга и наличия хронических заболеваний — атеросклероза и пневмосклероза. Полученные при этом результаты в виде различных для каждого анализируемого фактора дискриминантных и классифицирующих функций позволяют различать в исследуемой группе подгруппы случаев, определяемые принадлежностью к градациям влияющего фактора с высоким уровнем значимости (р £0,0001).

Таким образом, различные сочетания параметров, учитываемых при оценке исследуемых случаев, можно рассматривать в качестве диагностических оптимумов, позволяющих относить каждый случай переживания ЗЧМТ в условиях стационара к той или иной подгруппе, определяемой степенью влияния фактора.

Диагностический оптимум для распределения случаев по длительности переживания ЗЧМТ в условиях стационара представлен параметрами и зависимостями в виде пяти классифицирующих функций, определенных в процессе проведения дискриминантного анализа.

Анализ всех данных, полученных в ходе проведенных исследований, позволил сделать следующие выводы:

- Случаи смерти стационарных больных на различных этапах переживания закрытой черепно-мозговой травмы в отличие от случаев смерти в результате ЧМТ на месте происшествия, характеризуются особенностями морфологических изменений легких, представленных последовательной сменой процессов нарушения кровообращения и легочной вентиляции, воспалением.

- Экзогенные (наличие алкоголя, объема оказанной медицинской помощи) и эндогенные (уровень повреждений ствола головного мозга, пол, возраст, наличие хронических заболеваний) факторы оказывают влияние на структурную реорганизацию дыхательной системы при смерти в стационаре от ЗЧМТ.

- Диагностические оптимумы патоморфологических изменений легких при смерти от ЗЧМТ в лечебных учреждениях позволяют распределять исследуемые случаи по группам в зависимости от влияния экзогенных и эндогенных факторов.

С целью повышения качества и достоверности диагностики патологии легких в случаях наступления смерти от закрытой ЧМТ в лечебных учреждениях на основании результатов, полученных в ходе выполненной работы, предложены практические рекомендации, оформленные информационном письмом на уровне Министерства здравоохранения Свердловской области.

Источник