Парез лицевого нерва при остром среднем отите

Осложнения среднего отита – парез лицевого нерва, мастоидита) Парез лицевого нерва при среднем отите. Лицевой нерв, проходящий в среднем ухе и сосцевидном отростке, может поражаться локализованным здесь инфекционным процессом. При осложнении острого среднего отита парезом лицевого нерва, медицинская помощь должна быть оказана незамедлительно, чтобы предотвратить развитие постоянного паралича. Часто парез разрешается после выполнения миринготомии с установкой тимпаностомической трубки и внутривенного введения антибиотиков. Если парез развивается на фоне мастоидита, требуется экстренное выполнение мастоидэктомии. б) Острый мастоидит. Формально, любой случай острого среднего отита сопровождается мастоидитом, т.к. клетки сосцевидного отростка также воспаляются. Никаких дополнительных симптомов, помимо симптомов острого среднего отита, не развивается. Состояние разрешается совместно с разрешением отита. Острый мастоидит с периоститом. При этой форме воспаление клеток сосцевидного отростка распространяется на периост, но не на саму костную ткань. При осмотре обнаруживается отечность и воспаление заушной области, смещение ушной раковины книзу и кпереди, жидкость в среднем ухе. Заушная борозда может как сглаживаться, так и сохраняться. Выздоровление обычно происходит после установки тимпаностомической трубки и курса внутривенных антибиотиков.

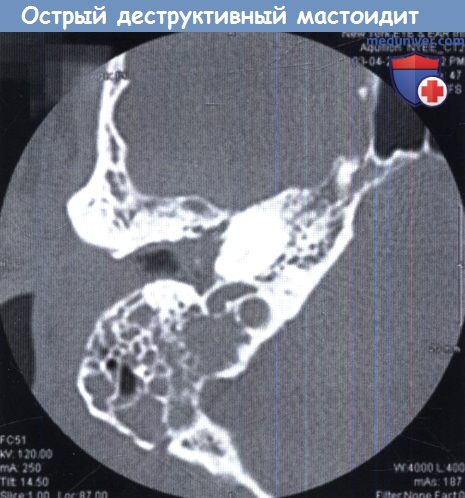

в) Острый деструктивный мастоидит. Известная и как остеит сосцевидного отростка, эта форма характеризуется деструкцией костной ткани. Обычно страдают дети в возрасте до четырех лет (чаще мальчики), у которых симптомы острого среднего отита и/или мастоидита длились 2-4 недели. Обычно заболевание развивается у детей с выраженной пневматизацией сосцевидного отростка и те, у кого в прошлом не было эпизодов острого отита. Характерными признаками являются боль и эритема в заушной области, резкая болезненность при перкуссии сосцевидного отростка, нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода. Эти симптомы присутствуют часто, но не всегда. Ребенок выглядит истощенным, с постоянной высокой температурой. Для оценки характера заболевания выполняется КТ височных костей. В ранней стадии эффективным может быть установка тимпаностомической трубки и внутривенное введение антибиотиков, но в большинстве случаев требуется выполнение простой мастоидэктомии. При наличии сопутствующего паралича лицевого нерва мастоидэктомия должна быть выполнена немедленно, после чего обычно проводится курс внутривенной антибактериальной терапии сроком 3-6 недель. Острый деструктивный мастоидит может сопровождаться петрозитом, распространением инфекции на пирамиду височной кости. Для данного состояния характерна триада Градениго: гнойные выделения из уха, боль в глазнице с пораженной стороны, парез отводящего нерва.

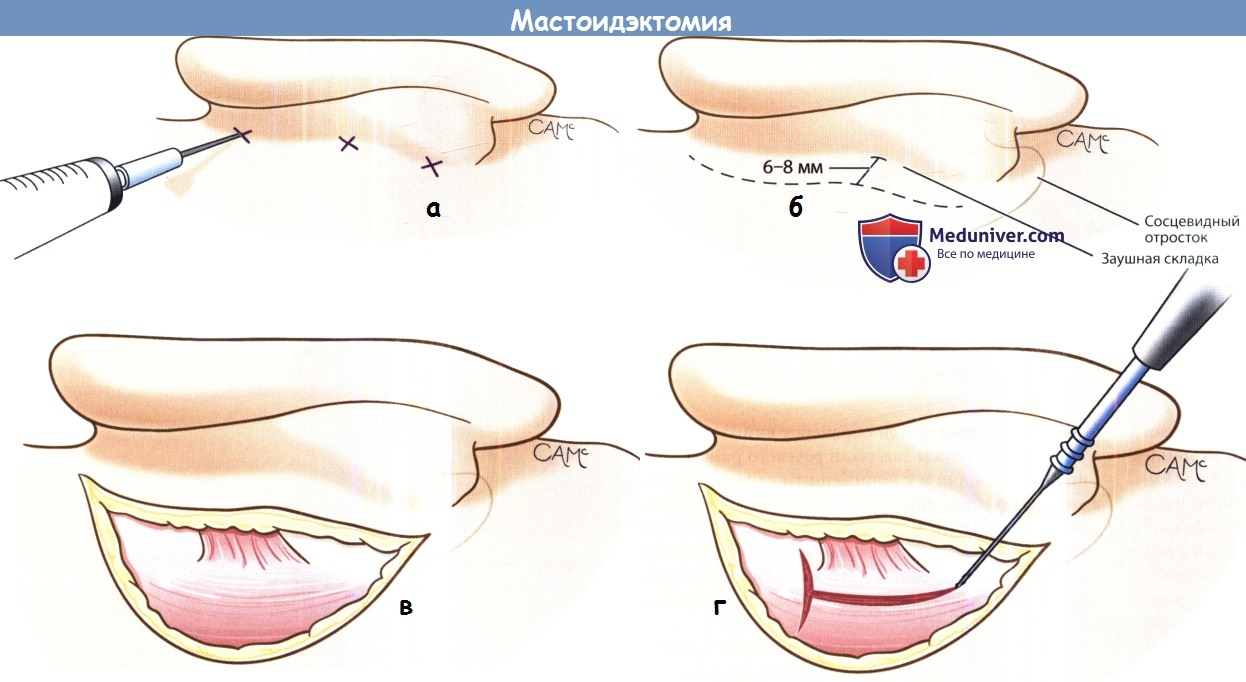

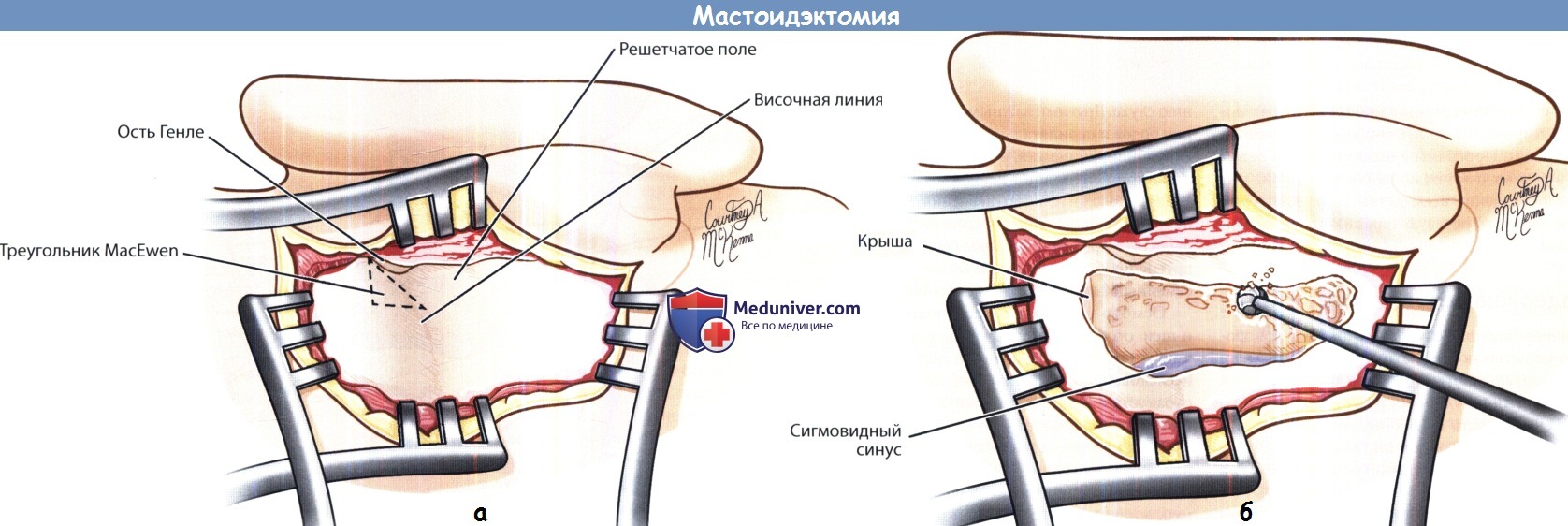

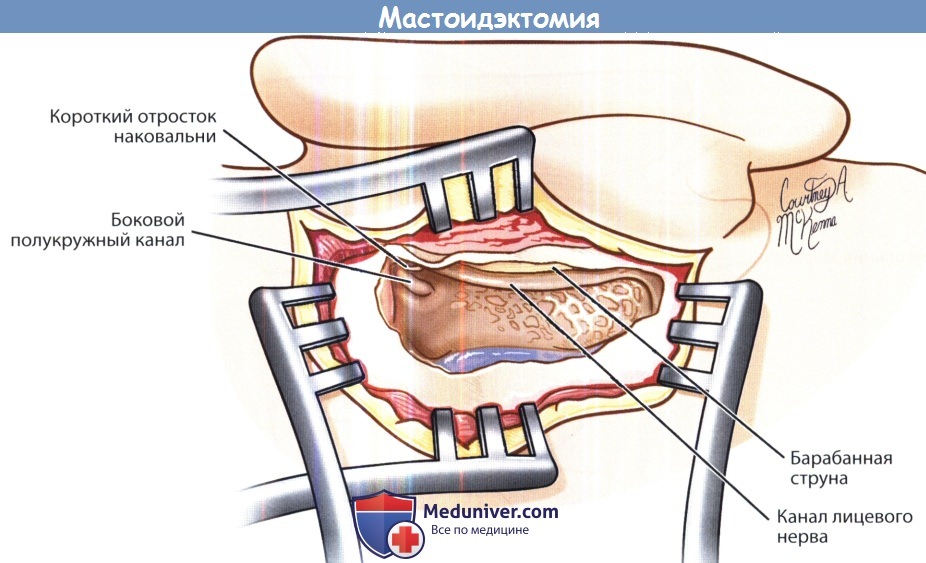

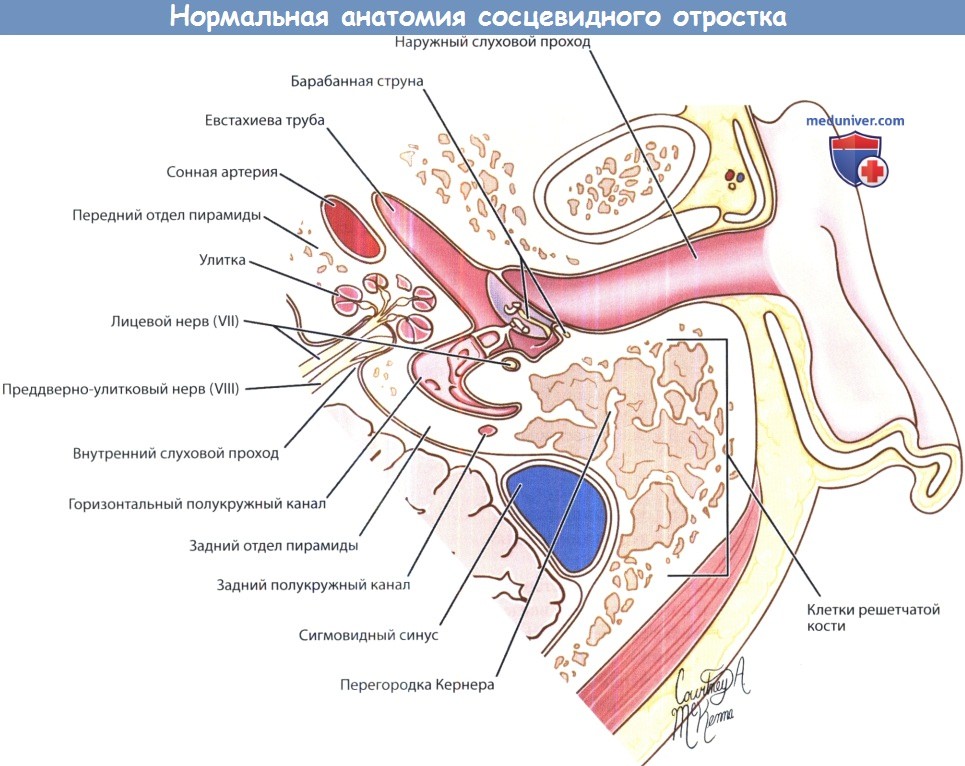

Техника выполнения простой мастоидэктомии. Для выполнения безопасной операции хирург обязан знать различия в строении височной кости взрослого и ребенка. У детей до двух лет верхушка сосцевидного отростка еще не пневматизирована, а шилососцевидное отверстие расположено более поверхностно. Поэтому у детей возрастает риск повреждения лицевого нерва. Кроме случаев крайнее тяжелого состояния, перед операцией необходимо проводить аудиометрическое исследование с целью документации степени кондуктивной и нейросенсорной тугоухости.

г) Ключевые моменты: – Также рекомендуем “Диагностика и лечение задержки речевого развития у детей” Оглавление темы “Болезни уха и носа детей”:

|

Источник

Лицевой нерв отвечает за деятельность всей мускулатуры лица. Этот нерв обеспечивает возможность выражать эмоции, прищуриваться, улыбаться и т.д. У человека с параличом лицевого нерва такая возможность отсутствует.

Клиника неврологии Юсуповской больницы в Москве предлагает услуги по качественной диагностике, эффективному лечению паралича лицевого нерва, а также успешной реабилитации больных после перенесенного заболевания.

Паралич лицевого нерва: причины развития

Достоверная причина возникновения данного заболевания на сегодняшний день не определена. Однако известно, что пусковым механизмом к развитию лицевого паралича может быть поражение следующими инфекционными вирусными патологиями:

- герпетической инфекцией;

- ветрянкой и опоясывающим лишаем;

- аденовирусными инфекциями, ОРВИ, гриппом;

- мононуклеозом (вирус Эпштейн-Барра);

- цитомегаловирусом;

- вирусом Коксаки;

- краснухой.

Кроме того, паралич лицевого нерва может возникать при переохлаждении, злоупотреблении алкоголем, онкологических заболеваниях в головном мозге, сильных стрессовых ситуациях, гипертонии, травмах головы (ушей, лица), атеросклеротических изменениях в сосудах, стоматологических заболеваниях, сахарном диабете, отитах и гайморитах.

Группу риска по развитию пареза лицевого нерва составляют женщины во время беременности и после родов, пожилые люди, особенно с ослабленным иммунитетом. Частота заболевания увеличивается в период вирусных эпидемий.

Среди специалистов существует также мнение о наследственных факторах заболевания.

Паралич лицевого нерва: симптомы

Для развития лицевого паралича характерно острое начало: состояние больных ухудшается довольно резко.

Однако начальные симптомы можно выявить еще на ранней стадии заболевания, за один-два дня до того, как появятся визуальные проявления.

Паралич лицевого нерва может проявляться следующими симптомами:

- болезненностью в области ушной раковины, отдающей в область затылка или лица;

- болевыми ощущениями в глазу со стороны пораженного участка.

Возникновение первых признаков связано с нарастанием отека нервного столба и постепенным его сжатием.

Затем появляются более выраженные признаки лицевого пареза:

- нарушение симметрии лица;

- отсутствие мимики и эмоциональности на пораженной стороне лица;

- опущение уголка рта, сглаживание носогубной складки, лобных складок на пораженной стороне лица;

- усиление симметричности лица при попытках улыбаться, говорить или плакать;

- невозможность полностью сомкнуть верхнее веко;

- сложности с удержанием в ротовой полости жидкой пищи и напитков, выливание их с пораженной стороны рта – при этом больной может нормально жевать и глотать;

- жевание пищи может сопровождаться прикусыванием щек изнутри, что связано с отсутствием чувствительности в собственной щеке;

- высыхание слизистой, снижение слюноотделения (в некоторых случаях – наоборот его повышение);

- нарушение речевой функции, связанное с бездействием отдельных участков рта и губ;

- нарушение функции моргания, полуоткрытие глаза с пораженной стороны, высыхание слизистой глаза или, наоборот, появление обильного слезоотделения;

- усиление слуха с пораженной стороны, изменение восприятия звуков (они кажутся больным громче обычных);

- у больных нарушаются вкусовые ощущения с пораженной стороны языка.

Паралич лицевого нерва: формы

Существует несколько видов лицевого паралича:

- врожденный паралич лицевого нерва возникает при нарушении процесса закладки головного мозга во внутриутробном периоде. У больных с данной формой паралича отмечается опущение уголка рта, маскообразное выражение лица на стороне поражения, раскрытие и увлажнение глазной щели. Кожа на щеке гладкая, в процессе выдоха щека на стороне поражения раздувается. Самая тяжелая форма врожденного паралич – синдром Мебиуса;

- периферический паралич лицевого нерва – возникает, если у больного нарушается двигательная функция нервного ствола. При этом виде паралича возникает асимметрия, полная неподвижность мускулатуры пораженной части лица;

- центральный паралич лицевого нерва – обусловлен патологическими изменениями в коре головного мозга. Заболевание чаще всего локализуется в нижней части лица. Основными симптомами центрального паралича лицевого нерва являются: судорожные приступы, а также непроизвольные движения мышц (своеобразный тик).

Паралич лицевого нерва: осложнения и последствия

При отсутствии грамотной терапии, которая требует немалого количества времени и терпения, паралич лица может усугубиться развитием следующих осложнений:

- мышечной атрофии (истончения и ослабления мышц), обусловленной продолжительной дисфункцией и нарушенной трофикой тканей. Этот процесс носит необратимый характер: восстановление атрофированных мышц невозможно;

- мимических контрактур (утрачивается эластичность мышц с пораженной стороны), спастического укорочения мышечных волокон, мышечных спазмов. Визуально отмечается натяжение пораженной стороны, прищуривание глаза;

- тика мышц лица, спастических подергиваний (гемиспазмов, блефароспазмов);

- ассоциированных движений (синкинезий) – характеризуются выделением слез во время пережевывания пищи, приподнимания края губ при прищуривании глаз;

- воспалительных процессов в конъюнктиве или роговице глаза, развитие которых связано с пересыханием слизистой глаза в результате его длительного пребывания в не полностью закрытом состоянии.

Паралич лицевого нерва: диагностика

Опытный невропатолог Юсуповской больницы может диагностировать паралич лица уже после во время первого осмотра пациента. Однако для определения причины развития данного заболевания может быть назначено проведение общего анализа крови для выявления воспалительного процесса и дополнительных инструментальных исследований:

- магнитно-резонансной томографии для возможного обнаружения опухолевых процессов, сосудистых нарушений, воспалительных изменений оболочек головного мозга, мозгового инфаркта;

- компьютерной томографии – рентгенологического исследования для выявления вероятных причин развития заболевания: постинсультных состояний, опухолей, последствий механических повреждений головного мозга, нарушений околоядерного кровотока;

- электронейрографии – для определения скорости прохождения нервных импульсов, позволяющей установить мышечную атрофию, повреждение нервной ветки, воспалительный процесс;

- электромиографии с нейрографией – для выявления качества внутримышечных импульсов для диагностики мышечных атрофий и контрактур.

В процессе диагностики парез лицевого нерва необходимо дифференцировать с такими патологиями, как: инсульт, синдром Рамсея-Ханта, воспалительные процессы в сосцевидном отростке и среднем ухе, болезнь Лайма, переломы височной кости, карциноматоз или лейкоз, поражающий нервный ствол, хронический менингит, опухолевые процессы, рассеянный склероз, синдром Гийена-Барре.

Паралич лицевого нерва: лечение

Основным методом лечения лицевого пареза в клинике неврологии Юсуповской больницы является комплексная медикаментозная терапия с применением современных препаратов разнообразного действия:

- мочегонных средств;

- противовоспалительных средств;

- глюкокортикоидов;

- противовирусных препаратов;

- спазмолитических средств;

- нейротропных препаратов;

- витаминных препаратов;

- средств для торможения холинэстеразы.

Медикаментозное лечение паралича лица в стационаре Юсуповской больницы проводится под строгим контролем врача-невропатолога, который может своевременно откорректировать дозировку или заменить лекарственный препарат.

Физиотерапевтическое лечение паралича лица

Физиотерапия является хоть и вспомогательным, однако обязательным терапевтическим методом лечения паралича лица в Юсуповской больнице:

- УВЧ – ткани нагреваются под действием электрического поля, благодаря чему улучшаются трофические процессы, снимаются отеки и воспаление;

- ДМВ-терапия – позволяет активизировать обменные процессы в пораженных тканях;

- электрофорез с витаминами, дибазолом, прозерином, благодаря чему лекарственное средство проникает в пораженную ткань;

- применение динамических токов – для восстановления деятельности мышц, снятия отека, восстановления нервных волокон;

- использование аппликаций озокеритом или парафином, ускоряющих регенеративные процессы и выздоровление.

Кроме того, комплексное лечение паралича лица в клинике неврологии Юсуповской больницы включает в себя массажные процедуры, специальную лечебную гимнастику, гомеопатическое лечение и другие эффективные методы, способствующие скорейшему восстановлению пациентов.

Длительность реабилитации после лицевого паралича зависит не только от степени поражения нерва, своевременного начала лечения, но и от грамотных действий специалистов Юсуповской больницы, которые разрабатывают индивидуальную схему терапии для каждого пациента.

Медикаментозное лечение паралича лицевого нерва в Юсуповской больнице проводится с применением новейших лекарственных препаратов, обладающих высокой эффективностью и минимальным количеством побочных действий.

Отделение физиотерапии Юсуповской больницы оснащено современным оборудованием, предназначенным для проведения процедур, ускоряющих процесс восстановления пациентов.

Для комплексного решения сложнейших медицинских проблем в клинике создаются мультидисциплинарные команды специалистов.

Коллектив Юсуповской больницы прилагает ежедневные усилия, стремясь улучшить обслуживание пациентов и оказать медицинскую помощь высокого профессионального уровня.

Записаться на прием к неврологу, реабилитологу и другому специалисту, узнать стоимость медицинских услуг можно по номеру Юсуповской больницы, либо через форму обратной связи на нашем сайте.

Источник

Отогенное воспаление и травма лицевого нерва сопровождаются парезом или параличом (невритом) с расстройством двигательной иннервации лицевой мускулатуры и в зависимости от уровня пересечения – иннервации вкусовой, слюнной и слезной желез и стременной мышцы. Эти нарушения всегда периферические, в отличие от центральных, которые встречаются при различных патологических процессах в полости черепа, чаще всего опухолевого, сосудистого или воспалительного генеза.

Отогенное поражение лицевого нерва может развиться как осложнение воспалительных заболеваний среднего уха или в результате травмы ствола нерва. Воспалительный неврит лицевого нерва наблюдается как при остром, так и при хроническом гнойном среднем отите, при этом существуют определенные различия в механизме развития патологического процесса. Горизонтальный отдел лицевого нерва располагается в костном (фаллопиевом) канале на медиальной стенке барабанной полости над верхним краем окна преддверия. На границе ее медиальной и задней стенок, на уровне eminencia pyramidalis, нерв изменяет направление на вертикальное и вступает в шилососцевидный канал, через который он выходит на основание черепа. Костный канал на внутренней стенке барабанной полости, в котором проходит ствол нерва, прикрыт тонкой костной пластинкой, в которой могут быть небольшие отверстия (дегисценции). Иногда имеются более значительные дефекты этой стенки, тогда нерв оказывается прикрыт лишь слизистой оболочкой барабанной полости. Проникновение микробных токсинов через слизистую оболочку при остром среднем отите может привести к отеку периневральных оболочек и сдавлению ствола нерва в замкнутом пространстве костного канала. Не исключено также и воздействие токсинов непосредственно на нервные волокна. Таким образом, неврит лицевого нерва при остром гнойном среднем отите может развиться вследствие воспалительного отека оболочек нерва в тесном костном канале и в результате неблагоприятного влияния микробных токсинов. При этом парез может возникнуть без разрушения стенки канала, в котором располагается нерв. Вероятность поражения нерва повышается при выраженной воспалительной реакции и нарушении дренирования содержимого полостей среднего уха.

Хронический воспалительный процесс в ухе бывает причиной пареза или паралича лицевого нерва значительно чаще, чем острый. Вероятность поражения нерва при эпитимпаните гораздо выше. Обычно неврит развивается во время обострения процесса в ухе, однако возможно его развитие и в период стойкой ремиссии. При этом происходит разрушение костной стенки фаллопиевою канала кариесом или холестеатомой, механическое сдавление или даже деструкция нервных волокон, либо сдавление ствола лицевого нерва вследствие воспалительного отека оболочек нерва в тесном ложе канала, чаще в области верхнего отдела вертикального колена костного канала нерва.

Парез или паралич лицевого нерва может быть одним из проявлений тяжелой черепно-мозговой травмы с переломом основания черепа, когда перелом или трещина проходят через пирамиду височной кости. Наиболее выраженное поражение лицевого нерва наблюдается при поперечном переломе пирамиды, при этом возможен паралич вследствие полного разрыва ствола лицевого нерва во внутреннем слуховом проходе или в участке, где он проходит между преддверием и улиткой. Продольная трещина или перелом пирамиды сопровождаются обычно лишь парезом в результате сдавления нерва при развитии периневрального отека, гематомы.

Отогенные парезы и параличи лицевого нерва могут быть следствием различных вмешательств в области уха: санирующих операций по поводу мастоидита или хронического гнойного среднего отита, при тимпанопластике, удалении из уха полипов, инородных тел, экзостозов и т.д. Во время антромастоидотомии ранение нерва может произойти при манипуляциях в области входа в пещеру, при удалении пораженных кариесом пороговых или ретрофациальных клеток. При операции по поводу хронического гнойного среднего отита нерв может быть поврежден как в горизонтальном отрезке в пределах барабанной полости, так и в вертикальной его части в сосцевидном отростке. Целостность лицевого нерва может быть нарушена при снесении мостика или латеральной стенки аттика, в момент сглаживания шпоры, при удалении кариозно измененных участков кости и грануляций из барабанной полости. Глубокое знание топографических взаимоотношений различных структур среднего уха, использование операционной оптики и микроинструментария при выполнении ушных операций значительно уменьшает риск травмирования лицевого нерва даже при атипичном его расположении.

Клиническая картина. Выраженность симптоматики при отогенном неврите лицевого нерва может быть различной – от легкого пареза одной из его ветвей до полного паралича всех ветвей.

Даже при незначительном поражении нерва визуально определяется асимметрия лица за счет ограничения подвижности мышц, иннервируемых пораженной ветвью: невозможность наморщить лоб и полностью закрыть глаз, сглаженность носогубной складки, бровь и угол рта опущены. Больной не может нахмуриться, поднять брови, при зажмуривании веки полностью не смыкаются, глазная щель зияет (лагофтальм), при попытке закрыть глаз глазное яблоко поднимается кверху и отклоняется кнаружи, при надувании щек «парусит» больная сторона. При параличе лицо становится маскообразным, угол рта опущен, глазная щель раскрыта, бровь опущена, неподвижна.

При центральном параличе сохраняется возможность поднимать бровь и наморщивать кожу лба на стороне, где имеется сглаженность носогубной складки. Это связано с тем, что мышцы лба получают импульсы из центра не только своей стороны, но и противоположной, поэтому при центральном поражении на какой-либо из сторон вследствие такого перекреста верхняя ветвь этой стороны остается функционирующей.

Лицевой нерв отдает несколько ветвей, что учитывается в топической диагностике: поражение нерва проксимальнее отхождения определенной ветви вызывает потерю соответствующей функции, а при дистальном поражении вышележащие отделы нерва функцию сохраняют. От нерва отходят три основные ветви: большой каменистый нерв, дающий волокна к слезной железе, стременной нерв, иннервирующий m. stapedius, и барабанная струна, обеспечивающая вкусовую иннервацию передних 2/3 языка. При поражении нерва проксимальнее коленчатого узла двигательные расстройства сопровождаются сухостью глаза, гиперакузией, нарушением вкуса на передних 2/3 языка на стороне поражения. При поражении в горизонтальной части лицевого нерва (на уровне фаллопиева канала) наблюдается слезотечение, гиперакузия, нарушение вкуса. Локализация патологических изменений лицевого нерва на отрезке между местом отхождения стременного нерва и барабанной струны сопровождается слезотечением и нарушением вкуса; наконец, нарушение дистальнее chorda tympani наряду с двигательными расстройствами сопровождается слезотечением. Разумеется, что конечные ветви лицевого нерва {pes anzerinus) находятся дистальнее перечисленных уровней поражения, поэтому в этом случае наступает только парез или паралич мышц лица.

Источник