Отоскопическая картина при катаральном среднем отите

Оценка отоскопической картины. Аудиометрия при остром среднем отитеПравильная оценка отоскопической картины иногда представляет известные трудности. При рубцовых изменениях барабанной перепонки, при больших перфорациях и элидермизации внутренней стенки барабанной полости нелегко решить вопрос, сохранилась ли барабанная перепонка. В таких случаях мы прибегаем к ощупыванию зондиком — если есть перепонка, то больной испытывает боль, так как в перепонке имеется богатая сеть веточек тройничного нерва; дотрагивание до промонтория не вызывает болевого ощущения. Дополнительные сведения дает проба с воронкой Зигле, которая прочно вошла в практику и стала составным элементом отоскопии. В диагностике заболеваний среднего уха имеет значение выяснение функции евстахиевой трубы. Хорошо известны патологические состояния в барабанной полости при нарушении проходимости трубы, а также терапевтический эффект, который получается после восстановления ее просвета. Следует к этому добавить, что изменение давления в барабанной полости при закупорке трубы не только сказывается на функции звукопроводящего аппарата, но и в известной мере отражается на режиме внутрилабиринтного давления и на функции преципитирующих нервных клеток. В современной функциональной хирургии при реставрации барабанной полости (тимпанопластика) свободная проходимость трубы является непременным условием успешного результата операции.

Аудиометрия при остром среднем отитеАнамнез, общеклиническое исследование больного, отоскопия и аудиометрия позволяют получить необходимые данные для оценки характера поражения слуха, его степени и для выбора тех или иных методов лечения. Для более глубокого понимания сущности процесса в каждом отдельном случае и конкретизации мероприятий необходимо иметь в виду, что при любой из известных болезненных форм существуют различные вариации как в симптоматологии, так и в течении. Эти вариации имеют значительную амплитуду и нередко преодолеть трудности дифференциального диагноза, например отосклероза и кохлеарного неврита, возможно только при глубоком анализе всего комплекса клинических и функциональных признаков. Как уже сказано выше, диагностика облегчается, если установлена причина заболевания, но это далеко не всегда легко; кроме того, в пределах одной и той же этиологической группы имеются также различия, связанные с рядом дополнительных факторов, в частности с индивидуальным патогенезом. Однако при всем многообразии проявлений заболеваний органа слуха все же можно при достаточном знакомстве с отдельными нозологическими формами и критической оценке результатов исследования поставить правильный диагноз и дать мотивированное заключение о показаниях к хирургическому лечению, слухопротезированию и т. д. Острый средний отит представляет собой в большинстве случаев процесс, при типичном течении которого различают три периода. Первый из них — возникновение и развитие воспалительного процесса в слизистой оболочке барабанной полости и образование экссудата. При этом наряду с повышением давления в среднем ухе ухудшается подвижность барабанной перепонки, цепи слуховых косточек и мембраны круглого окна лабиринта. В этот период понижение звукопроводящей функции, а нередко и звуковоспринимающей, достигает наибольшей величины, что отчасти обусловлено интоксикацией или инфицированием внутреннего уха.

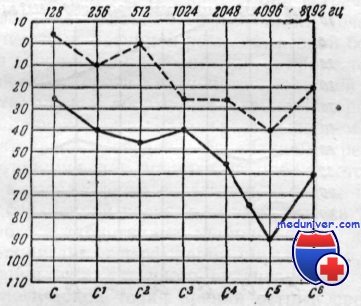

При исследовании слуха отмечается в большинстве случаев резкое понижение восприятия всех тонов, шепотная речь не воспринимается, разговорная речь слышна только на небольшом расстоянии — у ушной раковины. Больные жалуются на то, что их собственный голос резко отдает, в ухо или в голову, что они совершенно не слышат больным ухом, хотя при этом заболевании понижение слуха не превышает на отдельные тоны 60—65 дб. Эти жалобы объясняются тем, что быстро возникающее понижение слуха обычно субъективно воспринимается острее, чем наступающее медленно, а также тем, что при остром среднем отите восприятие речи страдает нередко в большей степени, чем восприятие чистых тонов. Это положение, выявленное В. И. Воячеком около 60 лет тому назад, связано, по его мнению, с нарушением аккомодационной деятельности мышц среднего уха. Второй период отита — прободение барабанной перепонки, гноетечение из уха — обычно сопровождается снижением давления в среднем ухе и постепенным уменьшением воспалительных изменений, в том числе и в области лабиринтных окон. При этом больной отмечает уменьшение заложенности уха, ослабление столь неприятного звучания в голове собственного голоса и улучшение слуха. В третьем периоде острого среднего отита гноетечение с каждым днем уменьшается, воспалительные изменения исчезают и слух может восстановиться до нормы. Таким образом, при типичном течении острого среднего отита изменения слуховой функции в общем отражают характер, выраженность и динамику патологических изменений в среднем ухе, претерпевающих различные этапы развития. Очевидно, что и аудиограммы, сделанные в разные периоды заболевания, будут между собой различаться. На высоте заболевания у значительной части больных, как показали наши исследования, восприятие высоких звуков страдает в большей степени, чем восприятие низких; в части случаев то же относится к восприятию через кость. По данным М. С. Зиненберг, обследовавшей 200 больных с различными процессами в среднем ухе, восприятие высоких звуков через воздух более понижено, чем низких. – Также рекомендуем “Аудиометрия и изменения слуха при катаре среднего уха” Оглавление темы “Диагностика нарушений слуха (тугоухости)”:

|

Источник

Катаральный отит (секреторный средний отит) – это катаральный воспалительный процесс, протекающий в слуховой трубе и приводящий к нарушению ее функций, что, в свою очередь, а также становящийся причиной скопления в ней транссудата.

Катаральный отит развивается на фоне воспалительных заболеваний носовой полости и ротоглотки. Чаще всего наблюдается у детей от 4 до 10 лет. В отсутствие лечения его исходом может стать тугоухость.

Причины и факторы риска

Инфекционные возбудители катарального отита точно не установлены. По одной из теорий к развитию заболевания приводит вирусная инфекция, по другой – гиповирулентные возбудители. Возможно, что справедливы оба этих утверждения. Определенную роль в возникновении катарального отита играют конституциональные особенности организма, а именно предрасположенность слизистой оболочки среднего уха к гиперсекреции, воспалению, аллергическим отекам.

В отсутствие необходимого лечения катарального отита адгезивные и рубцовые процессы в среднем ухе приводят к развитию стойкой тугоухости.

При нарушении функции слуховой трубы давление в барабанной полости понижается, и барабанная перепонка втягивается внутрь. Это приводит к увеличению кровенаполнения сосудов слизистой оболочки и создает предпосылки для пропотевания серозного экссудата.

Основными факторами риска развития катарального отита у взрослых и детей являются:

- наличие аденоидных разрастаний;

- частые воспалительные заболевания носовой полости и придаточных пазух;

- риносинусопатия аллергического генеза;

- нерациональное лечение острого гнойного отита;

- резкие перепады атмосферного давления (подъем на автомобиле в горы, полет на самолете).

Формы заболевания

В зависимости от длительности течения воспалительного процесса катаральный отит подразделяется на острый и хронический. Катаральный отит у детей нередко заканчивается переходом в хроническую форму. Это связано с тем, что дети часто не могут дать правильную оценку своему состоянию, из-за чего лечение начинается поздно.

Кроме того, заболевание может быть одно- и двусторонним.

Стадии заболевания

Основываясь на особенностях морфологических изменений в структурах среднего уха, выделяют три стадии катарального отита:

- Серозный отит. В барабанной полости скапливается серозный транссудат, содержащий небольшую примесь слизи.

- Клейкое ухо. Клетки слизистой оболочки среднего уха активно продуцируют слизистый секрет, который, смешиваясь с продуктами клеточного распада, приобретает вязкость и становится клейким.

- Спаечная. Скопившийся экссудат организуется, количество слизи уменьшается. Это создает условия для формирования спаечного процесса, который приводит к рубцовой облитерации барабанной полости или адгезивному (слипчивому) отиту.

Симптомы

При катаральном отите общее состояние пациентов практически не страдает.

По статистике каждый второй случай тугоухости обусловлен катаральным отитом. Это объясняется поздним обращением пациентов за медицинской помощью.

Основными симптомами заболевания являются:

- шум в ухе;

- ощущение заложенности уха;

- понижение слуха с его изменчивостью при наклоне головы;

- аутофония – усиленное восприятие одним ухом собственного голоса.

Боли в пораженном ухе при катаральном отите отсутствуют.

Читайте также:

13 причин субфебрильной температуры

10 мифов о насморке

8 напитков, полезных при простуде

Диагностика

Диагностика проводится отоларингологом на основании жалоб пациента на ухудшение слуха и данных отоскопии.

Отоскопическими признаками острого катарального отита являются:

- втянутость барабанной перепонки;

- желтоватый или желтовато-зеленый цвет нижних отделов барабанной перепонки (при гриппозной инфекции – синюшный);

- инъекция сосудов барабанной перепонки;

- наличие жидкости в барабанной полости.

При хронической форме катарального отита барабанная перепонка из-за своего растяжения становится настолько дряблой и тонкой, что при отоскопии создается впечатление ее полного отсутствия. В момент продувания слухового прохода она вновь частично или полностью смещается в просвет наружного слухового прохода. В некоторых случаях при этом четко видны известковые бляшки, просвечивающие через эпидермальный и фиброзный слои барабанной перепонки, – признак мирингосклероза. На поздних стадиях катарального отита при отоскопии видны спайки и рубцы барабанной перепонки, ее припаянность к медиальной стенке барабанной полости.

Также в диагностике катарального отита применяют следующие методы:

- импедансометрия – обнаруживается уплощенная кривая;

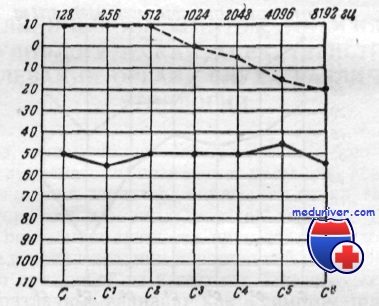

- аудиометрия – фиксируется повышение порога воздушного проведения звука;

- камертонные пробы – характерны отрицательные результаты опытов Федеричи, Ринне;

- рентгенография костей черепа – понижена пневмотизация ячеек сосцевидного отростка;

- компьютерная томография височных костей (выполняется в диагностически сложных случаях).

Катаральный отит развивается на фоне воспалительных заболеваний носовой полости и ротоглотки.

Широкое применение имеет метод эндоскопического исследования носоглотки при помощи мягкого эндоскопа (фиброскопия). Он позволяет во всех подробностях осмотреть глоточные устья слуховых труб, выявить причину и характер обструкции слуховой трубы.

Лечение катарального отита

При лечении катарального отита вначале прибегают к консервативной тактике, и только при ее неэффективности производят хирургическое вмешательство.

Этиотропная терапия катарального отита строится на устранении первопричины заболевания (воспаления ротоглотки, носовой полости, придаточных пазух). Для анемизации слизистой оболочки носа и улучшения оттока секрета из барабанной полости сосудосуживающие средства в виде назальных капель. При остром воспалении выполняют катетеризацию слуховых труб с последующим введением в них антибиотиков, глюкокортикоидов, протеолитических ферментов.

Источник: lorklinika1.ru

Источник: lorklinika1.ru

После стихания острого воспаления проводятся следующие процедуры:

- продувание слуховых труб;

- электростимуляция слуховых труб;

- пневмотубомассаж.

Для купирования активности воспаления пациентам с катаральным отитом назначают нестероидные противовоспалительные средства. Учитывая, что в патогенезе развития заболевания определенную роль играет высокая аллергизация, оправдано применение антигистаминных препаратов.

В лечении хронического катарального отита эффективны методы физиотерапии:

- электрофорез с лидазой, хлоридом кальция, димедролом;

- гелий-неоновая лазерная терапия через глоточное устье слуховой трубы.

При неэффективности терапии возникают показания к оперативному вмешательству (тимпанопункция, миринготомия, тимпанотомия, шунтирование барабанной перепонки классическим методом или по Солдатову, трансмастоидальное дренирование сосцевидной пещеры, входа в пещеру и барабанной полости).

Дети часто не могут дать правильную оценку своему состоянию, из-за чего лечение начинается поздно.

Возможные последствия и осложнения

В отсутствие необходимого лечения катарального отита адгезивные и рубцовые процессы в среднем ухе приводят к развитию стойкой тугоухости.

Прогноз

По статистике каждый второй случай тугоухости обусловлен катаральным отитом. Это объясняется поздним обращением пациентов за медицинской помощью. При своевременном начале терапии прогноз в отношении сохранения слуха благоприятный.

Профилактика

Профилактика катарального отита включает следующие мероприятия:

- повышение общих защитных сил организма (закаливающие процедуры, занятия спортом, рациональное питание);

- своевременное выявление и активное лечение воспалительных заболеваний ротоглотки, носовой полости и придаточных пазух;

- ежегодная вакцинация от гриппа;

- отказ от курения.

Кроме того, следует:

- не допускать длительной заложенности носа;

- не допускать попадания воды из открытых источников в слуховой проход;

- проводить правильную очистку ушей от серы, избегая травм слухового прохода и барабанной перепонки;

- при изменении атмосферного давления, например, при взлете или посадке самолета, сосать леденцы, постоянно сглатывая слюну (детей грудного возраста следует приложить к груди).

Видео с YouTube по теме статьи:

Информация является обобщенной и предоставляется в ознакомительных целях. При первых признаках болезни обратитесь к врачу. Самолечение опасно для здоровья!

Источник

Катаральный отит – один из видов патологий уха, связанный с развитием воспалительного процесса. Преимущественно, это заболевание поражает детей, однако его развитие у взрослых также не исключено.

Катаральная форма отита отличается воспалением слизистых оболочек в среднем ухе, протекающим совместно с поражением евстахиевой трубы и ячеек сосцевидного отростка. Опасность патологии достаточно высока, поэтому игнорировать ее протекание недопустимо. Подробней о сущности и принципах терапии катарального отита читайте сегодня.

Механизм развития и причины болезни

Катаральный отит – это острое инфекционно-воспалительное заболевание среднего уха

Как было отмечено ранее, катаральный отит – это патология уха. Данное ЛОР-заболевание встречается достаточно часто. В современной медицинской практике каждый четвертый диагностированный отит имеет именно катаральную форму и связан с инфекционно-воспалительным поражением уха. Основные патологические процессы при течении катарального отита сосредоточены в области среднего отдела ушного аппарата, однако в некоторых случаях поражаются и внутреннее, и внешнее ухо.

Согласно официальной статистике, наиболее подвержены заболеванию дети в возрасте до 12 лет. Связано это с анатомическими особенностями их слухового аппарата, выражающимися в более коротких и широких ушных отверстиях. Подобная особенность часто приводит к поражению уха с инфекционно-воспалительной этиологией. У взрослых ушные «пути» имеют более длинный и узкий вид, поэтому катаральный отит их беспокоит редко.

Самостоятельно поражения ушей практически не развиваются. В подавляющем числе клинических случаев они являются осложнением разного рода респираторных патологий, влекущих за собой и общее, и локальное падение иммунитета.

Больше информации об отите можно узнать из видео:

Факторами предрасположенности к развитию отита могут стать:

- авитаминоз

- хронические патологии организма

- попадание холодной воды или направленных потоков воздуха в ушную полость

- резкие перепады атмосферного давления

- анатомические особенности конкретного человека

Вне зависимости от причин, спровоцировавших развитие катарального отита, оставлять патологию без внимания недопустимо. Ее течение всегда носит нелегкий характер и потенциально опасно. Учитывая это, к терапии отита катаральной формы следует подходить крайне ответственно и своевременно. При ином отношении к недугу риски осложнений велики. Забывать об этом не стоит.

Основные симптомы патологии

Боль, шум и заложенность в ухе, повышенная температура – признаки недуга

Катаральная форма отита, как и любой другой вид болезни, имеет выраженную клиническую картину. Проявление патологии носит нарастающий характер и с момента ее зарождения постепенно увеличивается.

Так как инфекционно-воспалительные поражения уха часто связаны с заболеваниями носоглотки, их совместное протекание – не редкость.

Профильно же указывать на отит могут:

- ухудшение слуха (вплоть до полной глухоты)

- болевые ощущение в ухе

- дискомфорт в голове и головокружения

- лихорадочное состояния (озноб, слабость, повышенная утомляемость, потеря аппетита и т.п.).

Основным симптомом катарального отита являются болевые ощущения в глубине уха. Чем серьезней поражение – тем сильней проявляется боль. В спокойном состоянии больного она носит ноющий и очень неприятный характер, при кашле, в процессе глотании или даже при разговоре дискомфорт усиливается.

Диагностировать поражение уха исключительно по проявляемой симптоматике невозможно. Точнее, определить течение того же отита можно, но вот его форму и степень тяжести патологии нельзя. В соответствии с этими параметрами недуга организуется лечение, поэтому игнорировать профильную диагностику у специалиста не стоит. При первых проявлениях отита обращаться нужно к ЛОР-врачу и медлить с обращением нежелательно. Всегда следует помнить о потенциальной опасности патологии.

Опасность воспалений уха

Запущенный катаральный отит может вызвать снижение слуга

Катаральный отит – это типичный воспалительный процесс в ухе, связанный с инфекционным поражением местных тканей. Степень его опасности велика, так как воспаление в любом отделе ушного аппарата способно осложняться и провоцировать развитие серьезнейших расстройств.

При отсутствии должной терапии или ее несвоевременной организации отит провоцирует проблемы со слухом. Основное осложнение патологии – это снижение его уровня вплоть до полной глухоты. Если на подобное стечение обстоятельств вовремя не среагировать, можно запустить патологический процесс, сделав его необратимым.

Реже последствия катарального отита проявляются по-иному. Основными из осложнений данной патологии, помимо развития проблем со слухом, считаются:

- разрыв барабанной перепонки, провоцирующих глухоту

- появление хронического воспаления

- лабиринтит

- мастоидит

- менингит

Как видите, осложнения катарального отита развиваются далеко за пределы слухового аппарата. Вовремя невылеченный недуг может спровоцировать серьезнейшие поражения головного мозга, иногда несовместимые с жизнь. Из-за подобного положения дел снисходительное отношение к воспалению в ушной полости недопустимо, что следует уяснить совершенно любому человеку.

Медикаментозная терапия

Правильное и эффективное лечение может назначить только врач после осмотра

Лечение всех патологий уха важно осуществлять совместно с профессиональным доктором. Обусловлено это не только общей опасностью и специфичностью болезней, но и важностью качественной диагностики таковых

. Обращаться при подозрении на катаральный отит следует к ЛОР-врачу любой специализации, который с учетом особенностей протекающей болезни сумеет организовать наиболее эффективный и правильный курс терапии.

Избавление от катарального отита начинается с детального обследования больного. Основными диагностиками в таком случае являются:

- сбор анамнеза (беседа со специалистом, осмотр пациента и т.п.)

- анализы крови и мочи

- профильные исследования ушного аппарата

По итогу комплексного обследования определяются важные для лечения патологии параметры. В частности, ЛОР-доктор уточняет факт воспаления в полости уха, степень его тяжести и запущенности. С учетом данных параметров и организуется дальнейший курс терапии.

В большинстве клинических случаев катаральный отит требует медикаментозного лечения.

Его характер и особенности определяются по особенностям течения отита у конкретно взятого больного. Как правило, избавление от патологии сводится к реализации трех базовых этапов терапии:

- Устранение первопричины заболевания (прием соответствующих возбудителю медикаментов).

- Купирование проявляемых симптомов (использование обезболивающих препаратов).

- Организация профилактических мер (исключение всевозможных рисков рецидива воспаления).

Подробно рассматривать медикаменты, применяемые для лечения катарального отита, не будем. Их перечень определяется для каждого больного в индивидуальном порядке и зависит от тяжести его патологии, а также возбудителя воспаления. В современной медицине для снятия воспаления применяются и антибиотические, и противовирусные, и противогрибковые препараты. Перечень поистине широк.

Примечание! С целью увеличения эффективности медикаментозного курса при лечении катарального отита нередко назначаются физиотерапевтические процедуры.

Лучшие народные средства

Лечим катаральный отит соком репчатого лука

Народная медицина при лечении катарального отита является неплохим подспорьем к основным терапевтическим мероприятиям. При правильном использовании самодельных лекарств можно не только увеличить эффективность организованной терапии, но и ускорить ее течение.

Каких-то сложных и сильнодействующих народных рецептом наш ресурс освещать не будет. Пройдемся по азам нетрадиционной терапии отита.

Как показывает практика, при воспалительных процессах уха инфекционного характера отлично помогают:

- Свежий репчатый лук, который достаточно нарезать, в небольшом количестве заложить в ухо и прикрыть ваткой. Для получения должного эффекта достаточно повторять процедуру утром и вечером по 30-60 минут на один раз.

- Настой ромашки, готовящийся посредством заваривания 1-ой чайной ложки целебной травы стаканом кипятка. Используется приготовленное средство для закапывания в больное ухо по 2-3 капли или же для промывания всей ушно-носоглоточной системы.

- Настойка прополиса на спирту (10- или 20-процентном). Применять данное снадобье следует в виде обыкновенных капель по 1-2 штуки в день. При систематическом использовании настойка прополиса не только ускоряет устранение воспаления в ухе, но и снижает дискомфорт.

Перед применением любого народного средства рекомендуем проконсультироваться с лечащим вас специалистом. Не забывайте, что неправильный прием самодельных лекарств может лишь усилить течение имеющейся патологии.

На этом наиболее важные положение по теме сегодняшней статьи подошли к концу. Как видите, разобраться с сущностью и принципами терапии катарального отита несложно. Надеемся, представленный материал помог вам в этом и дал ответы на интересующие вопросы. Здоровья вам и удачной терапии всех патологий!

Источник