Локализация ожогов тела по частоте

Влияние локализации ожога на его течение, исход и лечение, особенно оперативное, очевидно и разнообразно. Определяет общее значение локализация ожоговых ран и тот редко отмечаемый факт, что одни части человека функционально активны, подвижны (конечности, лицо, шея), другие функционально пассивны — малоподвижны (туловище).

При оценке специфического значения локализации ожоговых ран следует иметь в виду и тот факт, что многие из них включают в себя омертвевшие участки костей. Иными словами, дном и краями ожоговых ран может быть и отмертвевшая костная ткань. Характерным для остеонекроза при ожогах является преимущественное поражение костей, прикрытых снаружи только кожей и подкожной клетчаткой, иными словами — поражение участков скелета, расположенных поверхностно. Характерно и то, что в большинстве случаев остеонекроз возникает при электроожогах. Чрезвычайно большое принципиальное значение имеет тот несомненный факт, что омертвение костей при ожогах не сопровождается обычно, как можно было бы ожидать, признаками острого воспаления в окружности ожоговой раны. Почти у всех больных, у которых в ожоговых ранах видны омертвевшие кости, ожоговая болезнь этим не отяжелялась.

Общий и местный прогноз ожогов также зависит в определенной степени от их локализации. Очевидно, например, что ожоги лица, при прочих равных условиях, более опасны для жизни, чем ожоги рук или ног, хотя бы потому, что ожоги лица часто сопровождаются ожогами верхних дыхательных путей.

Наиболее часто встречаются сочетанные ожоги открытых частей тела (лицо, руки), далее идут ожоги бедер и вообще нижних конечностей, реже — туловища. Преимущественное поражение лица, изолированно или в сочетании с ожогом других областей, несомненно при ожогах, вызванных воспламенением газа.

Ожоги головы имеют ряд особенностей клинического течения и исходов, в зависимости от того, поражена ли только волосистая часть головы, или также и лицо, а в пределах лица — обожжены ли области глаз, ушей, носа и рта. Возможны и ожоги волосистой части черепа, при которых полностью или частично омертвевают кости свода черепа.

Ожоги пламенем черепа могут, но очень редко, при септическом течении, осложняться флегмоной клетчатки орбиты. Односторонний экзофтальм при этом достигает крайней степени, и роговица пораженного глаза омертвевает и мумифицируется.

Для ожогов лица характерен резко выраженный отек, что придает даже пострадавшим от поверхностных ожогов устрашающий вид. Однако при ожогах лица I и II степеней и при поверхностных ожогах дермы отек на лице быстро рассасывается и уже на 3—4-йдень исчезает в области орбит: закрытая отечными веками глазная щель вновь открывается. В зависимости от глубины омертвения эпителиального слоя кожи при поверхностных ожогах лица отек полностью проходит в сроки от 3 до 15 дней.

Ожоги шеи протекают с особенностями, зависящими от того, что кожа этой области относительно тонка, особенно у женщин и детей, а также от присутствия в этой области подкожной мышцы шеи (платизмы), что способствует развитию контрактур.

Грудь и живот ( передняя поверхность туловища). Ожоги в этой области могут легко возникать на значительном протяжении.Могут препятствовать дыхательным движениям грудной клетки и передней стенки живота, является одной из причин развития пневмонии. Глубокие ожиги у девочек 12-13 лет, если они расположены на передней поверхности грудной клетки могут быть причиной задержки развития одной или обеих молочных желез. Ожоги спины являются частью циркулярных ожогов туловища. При этой локализации бывает затруднительным укрепление повязок. При ожоге поясницы возможно иссечение омертвевшей кожи с последующим швом операционной раны, в то время на других участках тела шов, как правило, технически неосуществим.

Глубокие ожоги ягодиц чаще всего наблюдаются у детей, садящихся или посаженных на горячие предметы, например на эл.плиту или погружении горячую ванну.

Ожоги половых органов наиболее часто являются следствием горения одежды, опрокидывания емкости с кипятком на себя при мытье в бане. Как правило эти ожоги поверхностны.

КЛИНИКА ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ

Ожоговой болезнью называется клинический синдром, развивающийся при возникновении ожоговых ран.

Периоды ожоговой болезни

1. Ожоговый шок-до 3-5 суток

2. Острая ожоговая токсемия -5-10суток

3. Септикотоксемия с11суток

4. Период реконвалесценции.

Источник

По локализации выделяют следующие

ожоги:

• функционально активных частей тела

(конечностей);

• неподвижных частей тела (туловища);

• лица;

• волосистой части головы;

• верхних дыхательных путей;

• промежности.

Локализация ожогов существенно влияет

на глубину и тяжесть повреждения тканей.

Толщина кожи в различных областях тела

у человека неодинакова, поэтому при

идентичном термическом воздействии

степень ожога может быть различной.

Например, ожоги в области лица, передней

поверхности шеи, внутренней поверхности

конечностей чаще бывают глубокими даже

при кратковременном воздействии высокой

температуры, тогда как глубокие ожоги

спины и стоп возникают гораздо реже.

Ожоги лица при прочих равных условиях

более опасны для жизни. Они часто

сочетаются с повреждениями глаз, ротовой

полости и ожогами дыхательных путей,

что значительно утяжеляет состояние

пациентов и прогноз. Весьма неприятны

ожоги промежности, так как при этом

возможно повреждение мочеиспускательного

канала и заднего прохода, что в свою

очередь ведёт к нарушению функций

внутренних органов и необходимости

специальных оперативных вмешательств.

Одни части тела человека функционально

активны, подвижны (конечности, лицо,

шея), другие малоподвижны (туловище).

Особенно неприятны ожоги в области

суставов, кистей и стоп.

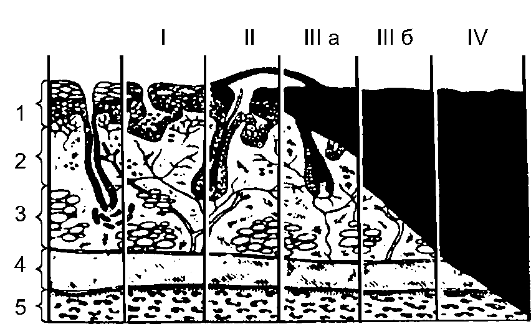

По глубине поражения

Глубина поражения тканей (степень ожога)

имеет наибольшее значение в развитии

патологического процесса и прогнозе.

В России наибольшее распространение

получила принятая в 1961 г. на XXVII Всесоюзном

съезде хирургов классификация ожогов,

включающая четыре степени поражения

(рис. 14-1).

• I степень – поражение на уровне

эпидермиса, проявляющееся гиперемией

и отёком кожи.

• II степень – повреждение всего эпителия

с образованием пузырей, заполненных

прозрачной жидкостью.

• III степень – некроз кожи. Выделяют III

а и III б степени:

– III а степень – некроз эпителия и

поверхностных слоев дермы;

– III б степень – некроз всех слоев дермы

вместе с волосяными луковицами, потовыми

и сальными железами с переходом на

подкожную клетчатку.

• IV степень – некроз всей кожи и

глубжележащих тканей (подкожной

клетчатки, фасции, мышц, костей).

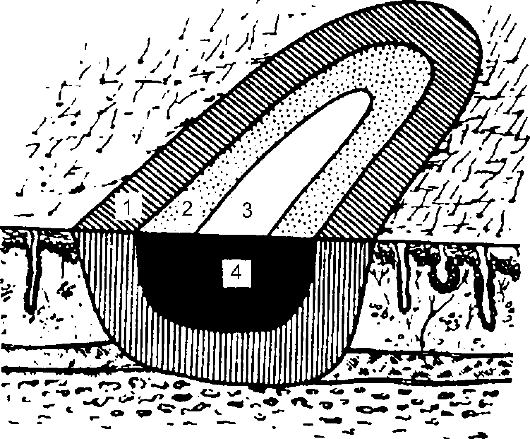

Рис. 14-1. Глубина повреждения

при разных степенях (I-IV) ожога: 1 –

эпидермис; 2 – дерма; 3 – подкожная клетчатка;

4 – мышцы; 5 – кость

Ожоги I, II и III а степеней относят к

поверхностным, а IIIб и IV – к глубоким.

Такое разделение носит принципиальный

характер. При всех поверхностных ожогах

возможно самостоятельное закрытие

дефекта, так как сохранены источники

эпителизации (камбиальный слой эпителия,

выводные протоки сальных и потовых

желёз, волосяные фолликулы). При глубоких

ожогах все возможные источники роста

эпителия погибают, самостоятельное

закрытие дефекта невозможно.

За рубежом больше распространена

классификация К. Крайбиха, включающая

пять степеней и отличающаяся лишь тем,

что уровень, соответствующий IIIб степени,

назван IV, а соответствующий IV степени

– V.

По площади поражения

В оценке тяжести повреждения и выборе

плана лечения, кроме глубины ожога,

большое значение имеет определение его

площади, обычно выражаемой в процентах

общей поверхности тела. Значение имеет

именно относительная (по отношению к

общей поверхности кожи) величина зоны

повреждения.

Площадь поверхности кожи человека

колеблется от 15 000 см2до 21 000 см2.

Создано множество схем и расчётов,

позволяющих арифметически или графически

представить себе общую площадь ожогов

и площадь более глубоких из них. Точно

определить площадь поражения достаточно

трудно из-за индивидуальных особенностей

человека – роста, массы, длины конечностей

и др.

При определении площади трудно учитывать

естественные складки кожи, затрудняет

определение площади поражения отсутствие

резких границ, отделяющих одну область

от другой, на результат измерения влияет

и способность кожи к растяжению. Трудно

измерить площадь ожогов ещё и потому,

что контуры их всегда неровные, иногда

ожоги как бы рассыпаны по поверхности

тела.

На протяжении многих лет в процессе

изучения ожогов и разработки способов

их лечения создано множество методов,

в них отражено стремление как можно

точнее определить площадь ожогов.

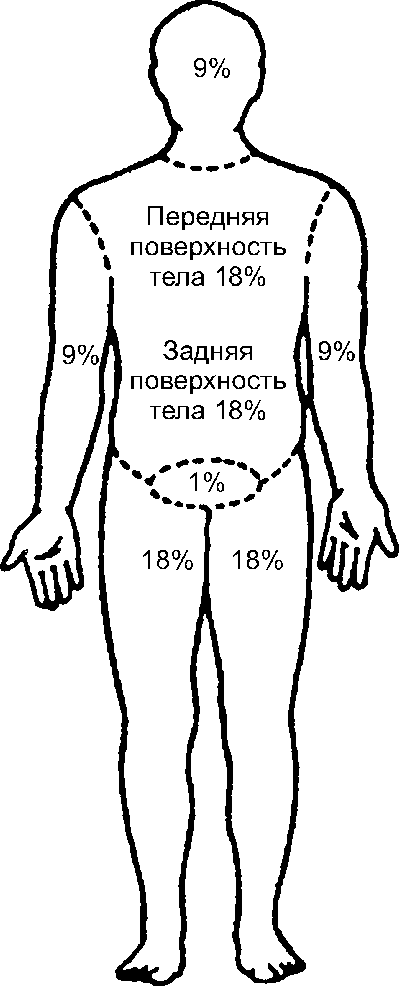

Метод А. Уоллеса

Метод был предложен А. Уоллесом в 1951 г.

и получил наибольшее распространение

из-за своей простоты. Метод известен

под названием «правило девяток». В

соответствии с ним площадь поверхности

всех основных частей тела составляет

1-2 девятки (9% всей поверхности тела) –

соответственно 9 и 18% (рис. 14-2). У детей

указанные соотношения несколько иные,

они изменяются с возрастом.

Хотя схема Уоллеса не совсем точна, она

даёт возможность определить площадь

поражённой поверхности просто и быстро.

Рис. 14-2. Определение площади

ожога по методу Уоллеса («правило

девяток»)

Метод И.И. Глумова

Метод был предложен в 1953 г. И.И. Глумовым

и получил название «правило ладони». В

соответствии с ним площадь ожога

сравнивается с площадью ладони

пострадавшего, равной 1% всей поверхности

тела. Для удобства можно использовать

бумажный шаблон ладони пострадавшего

и им измерять площадь поражения. Обычно

для определения площади поверхности

ожога пользуются одновременно «правилом

девяток» и «правилом ладони».

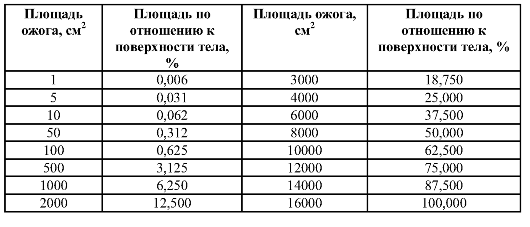

Метод Б.Н. Постникова

Б.Н. Постников в 1949 г. предложил накладывать

на обожжённую поверхность стерильную

марлю или целлофан и на них наносить

контуры ожога.

После этого вырезанные листы накладывают

на сетку, состоящую из квадратов с

известной площадью (миллиметровую

бумагу), и высчитывают абсолютную площадь

повреждения. Затем по отношению к общей

площади поверхности тела определяют

площадь поражения в процентах (табл.

14-1).

Следует отметить, что усилия и время,

затрачиваемые на вычисление абсолютной

площади зоны повреждения, не оправдывают

полученных результатов, поэтому в

настоящее время этот метод не используют.

При сплошном поражении пользуются

таблицей площадей отдельных частей

тела (табл. 14-2).

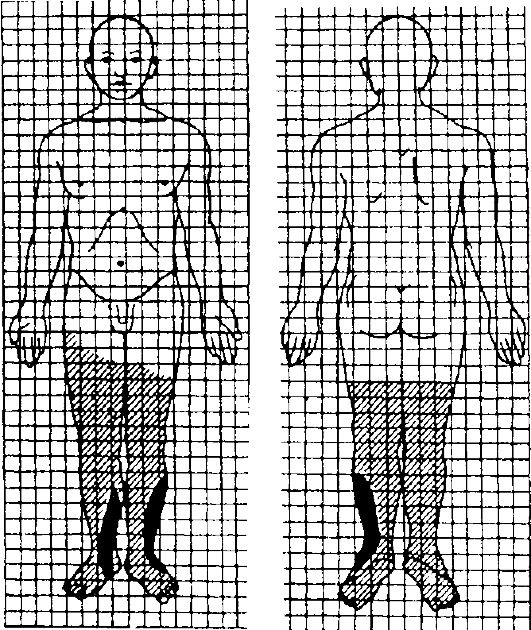

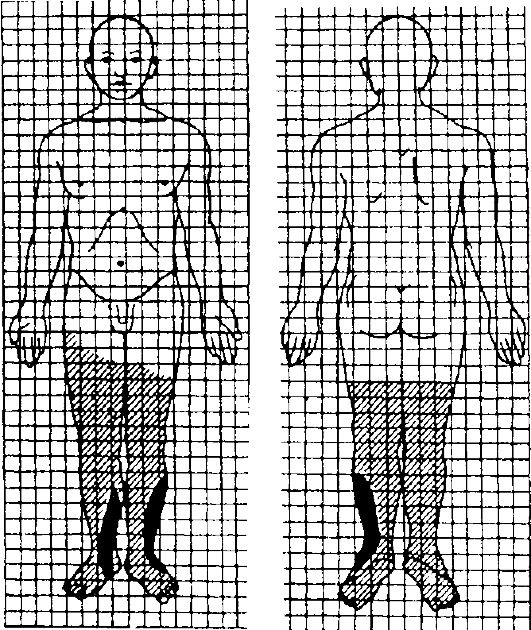

Схемы Вилявина

Для документации и подсчёта площади

поражения разработаны различные формы

штампов с изображением силуэта человека,

раз битого на квадраты, соответствующие

определённой площади поражения, так

называемые «скиццы». Наиболее широко

известна схема Г.Д. Вилявина. Это схема

передней и задней поверхностей тела,

при этом различные по глубине ожоги

обозначены разными цветами или штриховкой

(рис. 14-3). В процессе лечения ожогов

полезно периодически вносить в скиццы

соответствующие коррективы. Например,

при исчезновении в результате лечения

ожогов I и II степеней или более позднем

выявлении участков ожогов III и IV степеней.

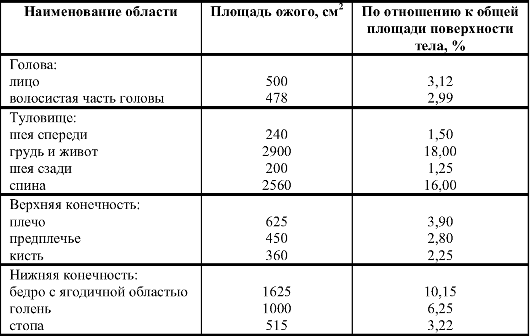

Таблица 14-1. Относительное

выражение площади ожога к общей площади

поверхности тела по Б.Н. Постникову

Таблица 14-2. Определение площади

ожога по отдельным локализациям

Рис. 14-3. Скиццы для обозначения

и определения площади ожогов

Для отражения состояния боковых

поверхностей тела человека дополнительно

создают профильные скиццы.

Формула обозначения ожогов по Ю.Ю.

Джанелидзе

Тяжесть повреждения при ожоге зависит

от трёх основных факторов:

• глубины (степени) ожога;

• площади поражения (в процентах);

• локализации ожога.

У всех перечисленных методов измерения

и документации при ожогах есть недостаток:

они не дают полной картины тяжести

повреждений. В этом отношении наиболее

точной представляется формула,

предложенная для обозначения ожогов

Ю.Ю. Джанелидзе (1939), в последующем

дополненная В.В. Васильковым и В.О.

Верхолетовым. Современное её отображение

выглядит следующим образом: ожог

характеризуют дробью, в числителе

которой площадь поражения (в скобках –

площадь глубоких ожогов), а в знаменателе

– степень ожога. Кроме того, перед дробью

указывают этиологический фактор

(термический, химический или лучевой

ожог), а после неё – основные зоны поражения

(голова, шея, туловище и др.).

Например, при термическом ожоге головы

и шеи II-III степени с общей площадью ожога

10% (из них 5% – глубокий ожог) диагноз может

быть записан так:

Клиника и диагностика степени ожога

Изменения в тканях и клиническая

картина при ожогах

Местные изменения, происходящие при

ожогах, можно представить в следующей

последовательности:

• первичные анатомические и функциональные

изменения от действия термического

агента;

• реактивно-воспалительные процессы;

• регенерация.

Характер представленных процессов

прежде всего зависит от степени

повреждения тканей. Чем тяжелее ожог,

тем более выражены морфологические

изменения поражённых тканей и разнообразнее

клиника.

Ожог I степени

Ожог I степени характеризуется

поверхностным повреждением эпидермиса.

Для этой степени характерна резкая

гиперемия, отёк кожи и боль. При осмотре

места повреждения сразу же после ожога

можно увидеть, что область поражения

ярко-розового цвета, отёчна и несколько

приподнята над окружающими здоровыми

участками. Через несколько дней верхний

слой эпителия высыхает, сморщивается

и слущивается.

Ожог II степени

Внешний вид ожога II степени достаточно

типичен. Поражение эпидермиса и частично

подлежащей дермы выражается покраснением

кожи, её отёком и образованием тонкостенных

пузырей, наполненных серозной жидкостью

за счёт расширения капилляров и нарушения

их проницаемости. К 10-12-му дню происходит

самостоятельная эпителизация. Рубцов

не образуется.

При ожогах I-II степени кровообращение

и чувствительность сохранены. При этих

ожогах реактивно-воспалительные процессы

не сопровождаются нагноением, после

воспаления происходят регенерация

эпителия и заживление раневой поверхности.

Ожог III степени

Гораздо сложнее и важнее для дифференциации

лечебной тактики ранняя диагностика

ожогов IIIа, IIIб и IV степеней.

Для всех этих ожогов характерно омертвение

тканей в момент ожога с образованием

струпа. После этого развивается

гнойно-демаркационное воспаление в

ране, за счёт него некроз отторгается,

рана очищается. Затем наступает фаза

регенерации: образуются грануляции,

происходят эпителизация и рубцевание.

Для ожога IIIа степени характерно сочетание

экссудации и некроза. Поэтому возможно

образование толстостенных пузырей из

всей толщи погибшего эпидермиса и

поверхностного сухого струпа

светло-коричневого цвета или мягкого

белесовато-серого струпа. Ожог IIIа

степени заживает за счёт роста грануляций

и эпителизации из сохранившихся луковиц

волос, протоков сальных и потовых желёз.

Одновременно происходит и краевая

эпителизация (эпителий нарастает со

стороны здоровой кожи).

Изменения при глубоком ожоге IIIб степени

проявляются в виде образования плотного

сухого струпа коричневого цвета

(коагуляционный некроз при ожоге пламенем

или раскалённым предметом) или формирования

влажного некроза (при ошпаривании).

При ожогах IIIб и IV степеней регенерация

оказывается незавершённой из-за гибели

придатков кожи – возможных источников

роста эпителия на дне раны. Заживление

может произойти путём рубцового стяжения

и краевой эпителизации, но её границы

не бесконечны (обычно за счёт краевой

эпителизации образуется полоска эпителия

шириной 2-3 см).

Ожог IV степени

Ожог IV степени возникает при большой

продолжительности теплового воздействия

в областях, не имеющих толстого подкожного

жирового слоя.

При таких ожогах образуется различной

толщины и плотности коричневый или

чёрный ожоговый струп. Особенно тяжело

протекают глубокие циркулярные ожоги,

сжимающие поражённую область, (например,

конечность панцирем) и вызывающие

ишемический некроз тканей. В тяжёлых

случаях происходит обугливание отдельных

частей тела: они уменьшены в размерах

и представляют собой полностью лишённую

органических веществ неживую обуглившуюся

массу.

От точности и своевременности определения

глубины (степени) ожога зависят

адекватность выбранного метода лечения

и исход поражения. Вопрос о ранней

диагностике глубины некроза кожи – один

из самых принципиальных вопросов

комбустиологии.

Диагностика глубины поражения

Диагностику основывают на данных

анамнеза, осмотра ожоговой раны,

использовании некоторых диагностических

проб для уточнения степени повреждения

кровообращения и нарушения чувствительности.

Данные анамнеза с уточнением природы

термического агента, времени и

обстоятельств его воздействия помогают

предположить, какой ожог развивается

– поверхностный или глубокий.

При осмотре зоны повреждения обращают

внимание на наличие гиперемии, пузырей,

струпа, очагов некроза. Соответственно

обнаруженным изменениям предварительно

можно определить глубину повреждения

кожи и степень ожога.

При дифференциальной диагностике

степеней ожога, особенно для отличия

IIIа иIIIб

степеней, используют методы определения

характера нарушения кровообращения и

чувствительности, применяют специальные

красители и ферментные препараты.

Определение нарушения кровообращения

Наиболее простым методом определения

состояния кровообращения в зоне

повреждения служит метод надавливания.

Метод надавливания

В зависимости от степени нарушения

кровообращения выделяют три зоны

поражения (Д. Джексон, 1953) – рис. 14-4.

Рис. 14-4. Зоны нарушения

кровообращения при ожогах разной

степени: 1 – зона гиперемии; 2 – зона стаза;

3 – зона отсутствия кровообращения; 4 –

возможная зона некроза

• Зона гиперемии. Характерна для

поверхностных ожогов. При надавливании

на гиперемированную кожу она бледнеет.

• Зона стаза. При надавливании окраска

не меняется, что связано с выраженным

венозным стазом, отчётливо развивающимся

к концу первых суток (проба информативна

по истечении этого срока). Кроме того,

можно наложить проксимальнее ожога

манжетку от аппарата для измерения АД

и создать в ней давление 60-80 мм рт. ст.

При этом на участках, где в дальнейшем

образуется струп (формируется некроз),

в отличие от жизнеспособных тканей,

цианоз не возникает. Такие изменения

характерны для ожогов IIIб

и IV степеней.

• Зона полного отсутствия кровообращения.

Выявляют при глубоких ожогах в зоне

сухого или влажного некроза.

В первой зоне изменения обратимы, во

второй зоне могут быть обратимы, но

могут привести и к формированию некроза,

третья зона – зона погибших тканей.

Таким образом, некротические процессы

возможны во второй и третьей зонах

нарушения кровообращения (возможная

зона некроза).

Существуют и более объективные методы

оценки состояния кровообращения.

Метод тетрациклиновой флюоресценции

Через час после приёма окситетрациклина

участок ожога облучают в тёмной комнате

кварцевой лампой. Поверхностные ожоги

(I- IIIа степени) светятся

жёлтым цветом, а на участках глубоких

ожогов свечения нет.

Метод термометрии

Нарушение кровообращения кожи

сопровождается понижением её температуры,

что позволяет дифференцировать ожоги

IIIа иIIIб

степе ней. Температура на участках ожогаIIIб степени на 1,5-2 градуса

ниже.

Определение болевой чувствительности

Болевая чувствительность при ожоге

IIIа степени резко снижена,

а при ожогахIIIб и IV степеней

отсутствует. При определении

чувствительности нужно учитывать

состояние больного (возбуждение или

заторможённость, введение наркотических

препаратов и пр.).

Сохранность болевой чувствительности

можно определить, производя уколы иглой

или обрабатывая раневую поверхность

96° спиртом. Ещё один способ – эпиляция

волос: если при этом пациент ощущает

боль и волосы выдергиваются с трудом –

поражение поверхностное; при глубоком

ожоге волосы удаляются легко и

безболезненно.

Для правильной интерпретации указанных

проб начинать исследование нужно со

здоровых участков кожи и поверхностных

ожогов.

Применение красителей

Для раннего выявления зоны глубоких

некрозов используют окраску тканей по

ван Гизону. Неповреждённая кожа и её

участки с ожогами степени окрашиваются

в ярко-розовый цвет. При ожоге IIIa степени

цвет желтоватый, при глубоких поражениях

– ярко-жёлтый.

Методы внутреннего введения красителей,

например, синего Эванса, применяют

крайне редко, так как прокрашивание

тканей затрудняет дальнейшее наблюдение

за их состоянием.

Ферментный метод

Ферментный метод диагностики глубины

повреждения тканей связан с необходимостью

выполнения биопсии кожи. Биоптаты

помещают в пробирку с раствором

дифосфопиридиннуклеотидфосфатазы.

Жизнеспособные ткани через 3-5 мин

равномерно окрашиваются в голубой цвет.

Омертвевшие ткани приобретают пятнистую

окраску или не окрашиваются.

Все перечисленные методы, однако, не

позволяют рано и абсолютно точно

дифференцировать зоны поверхностных

и глубоких ожогов, важную роль по-прежнему

играют опыт и квалификация врача.

Источник