Лечение хронического среднего гнойного отита

Статьи

Опубликовано в журнале:

«Современная медицина» № 3 (7) 2017 г.

К. П Добрецов

Центр оториноларингологии ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России», Красноярск

Резюме: хронический гнойный средний отит (ХГСО) – одно из самых распространенных заболеваний в оториноларингологии. В основе этиопатогенеза ХГСО лежит бактериальная инфекция. Местное лечение наиболее целесообразно осуществлять с применением антисептиков. Препарат Окомистин®, действующим веществом которого является бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний, обладает выраженным антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных бактерий в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы с полирезистентностью к антибиотикам, что чрезвычайно актуально при лечении обострений ХГСО. Кроме того, Окомистин® оказывает противовоспалительное и иммуноадъювантное действие, усиливает местные защитные реакции, регенераторные процессы, активизирует механизмы неспецифической защиты, что является преимуществом при лечении ХГСО в стадии обострения.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, местное лечение, Окомистин®.

Actual moments in the treatment of chronic suppurative otitis

K. G. Dobretsov

Center of otorhinolaryngology FGBI “Siberian Federal scientific and clinical center FMBA of Russia”, Krasnoyarsk

Summary: chronic suppurative otitis (CSOM) is one of the most common diseases in otorhinolaryngology. At the heart of etiopathogenesis of CSOM is a bacterial infection. Local treatment is most expedient to carry out with the use of antiseptics. Okomistin®, the main component of which is benzyldimethil-myristoilamino-propylammonium, has a pronounced antimicrobial effect against gram-positive and gram-negative, aerobic and anaerobic bacteria in the form of monocultures and microbial associations, including hospital strains with multidrug resistance to antibiotics, which is necessary in the treatment of exacerbations of CSOM. In addition, Okomistin® causes anti-inflammatory and immunoadjuvant action, enhances local protective reactions, regenerative processes, activates mechanisms of nonspecific protection, which is topical in the treatment of CSOM.

Key words: chronic suppurative otitis , local treatment, Okomistin®.

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) – одно из самых распространенных заболеваний в оториноларингологии. В структуре заболеваний уха на долю ХГСО приходится 27,2%. В России частота ХГСО составляет от 8,4 до 39,2 на 1 000 населения [1]. В развитых странах мира частота ХГСО составляет менее 1%, в Южной Корее – 3,1%, а в развивающихся странах может быть выше 4% [2].

В структуре оториноларингологической заболеваемости ХГСО занимает второе место [3]. Несмотря на применение антибактериальной терапии, ХГСО остается основной причиной выраженной тугоухости. ХГСО представляет риск для развития внутричерепных осложнений, таких как мастоидит, менингит, абсцесс мозга, тромбозы синусов. Смертность от осложнений при ХГСО составляет 16,1%. Одной из причин является холестеатома, которая выявляется у 24-63% больных ХГСО при любой локализации перфорации барабанной перепонки [1].

Классификация ХГСО в нашей стране основана на локализации и размере перфорации барабанной перепонки (классификация И. И. Потапова, 1959), таким образом, выделяют мезотимпанит, эпитимпанит и эпимезотимпанит. Внедрение в практику эндоскопической диагностики и результаты патоморфологических исследований при ХГСО показали условность этой классификации вследствие различных морфологических вариантов воспаления и его последствий независимо от локализации дефекта. Сегодня при длительном течении ХГСО можно встретить сочетания катарального воспаления слизистой оболочки с участками фиброзирования, тимпаносклероза, кариеса и холестеатомы. Такой полиформизм проявления затрудняет четкое разграничение клинических форм ХГСО и объясняет активную хирургическую тактику в лечении этого заболевания.

Проблема эффективного лечения ХГСО является одной из ведущих в оториноларингологии, что связано с изменением этиологической структуры и чувствительности возбудителей ХГСО, их влиянием на характер воспаления в среднем ухе, а также тяжестью и длительностью течения заболевания.

Возрастает роль исследований, доказывающих доминирующую роль бактерий в этиопатогенезе ХГСО.

Так, по данным исследования Пальчуна В. Т (2008), при трех формах ХГСО при микробиологическом исследовании высеивались золотистый стафилококк или облигатноанаэробная флора в комбинации с грамотрицательными микроорганизмами. При эпитимпаните грамотрицательная флора чаще всего была представлена различными родами семейства энтеробактерий. Особенностью эпитимпанитов, сопровождающихся обширными деструктивными изменениями в структурах среднего уха и выраженным снижением слуха, оказалось частое высевание ассоциации золотистого стафилококка и облигатно-анаэробной микрофлоры [4].

В работах А. И. Крюкова (2014) у пациентов с ХГСО с длительностью заболевания от 3 до 11 лет высеивались грамположительные гноеродные кокки (Staphylococcus aureus, Staph. spp., St. epidermidis), грамотрицательные ферментирующие (Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis) и неферментирующие (Pseudomonas aeruginosa) палочки, облигатно-анаэробные (Peptostreptococcus spp., Fusobacterium spp.) бактерии, дрожжеподобные (Candida spp.) и плесневые (Aspergillus spp.) грибы и др., чаще в ассоциации (2-3 микроорганизма). В посевах из антрума и барабанной полости микробные патогены присутствовали в исследуемом материале в моноварианте: Staphylococcus aureus (55%), неферментирующая палочка (25%), вульгарный протей (10%), Klebsiella pneumoniae (5%) [3].

Российские исследования подтверждают зарубежные работы. Так, по данным исследования отделяемого из уха на кафедре оториноларингологии в Медицинском Университете в Бангладеш (117 пациентов с ХГСО) наибольшее число бактерий было представлено S. aureus (47,30%) и Pseudomonas spp. (27,40%), затем S. epidermidis (16,10%), Klebsiella spp. (8,10%) и Escherichia coli (1,10%) [5].

При микробиологическом обследовании пациентов с ХГСО профессором Chirwa М. (2015) было также выявлено преобладание Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus [6].

ПО данным ряда авторов основными возбудителями хронического гнойного отита являются Staphylococcus aureus (20-63%), Pseudomonas aeruginosa (15-37%), Proteus vulgaris (10-12%), Proteus mirabilis (6-8%), Escherichia coli (до 16%), Klebsiella pneumoniae (4-7%), анаэробы – анаэробные кокки, бактероиды и клостридии (2-10,6%). Около 20% случаев приходится на грибковую флору (Aspergillus И Candida). Достаточно часто при хронических процессах в среднем ухе высеваются бактериальные или бактериально-грибковые ассоциации [8].

Данные о частоте идентификации того или иного возбудителя у больных хроническим гнойным средним отитом варьируют у разных исследователей, что может быть обусловлено особенностями течения заболевания и лечения конкретной выборки пациентов. В последнее время при хронических средних и наружных отитах возрастает роль грамотрицательной флоры, в частности синегнойной палочки [8].

Целью лечения ХГСО является ликвидация очага инфекции в среднем ухе для профилактики и коррекции тугоухости, а также предупреждения отогенных осложнений. В связи с этим, основным методом лечения ХГСО является хирургическое лечение. Консервативная терапия при вялотекущем процессе у больных ХГСО оправдана в течение 10-14 дней в качестве подготовки пациента к хирургическому вмешательству.

Местная медикаментозная терапия больных хроническим средним отитом предполагает использование капель с противомикробными средствами с неототоксичными компонентами. Число лекарственных средств, разрешенных для введения в барабанную полость, ограничено либо в связи с их раздражающим действием (нельзя использовать спиртовые и осмотически активные ушные капли, а также протеолитические ферменты), либо в связи с ототоксическим эффектом (аминогликозиды). Ототоксичность аминогликозидов безусловно доказана и перестала быть предметом дискуссий. Не вызывает сомнений то, что подобные препараты не должны применяться при перфоративных формах острых и хронических отитов. При данных клинических формах средних отитов следует полностью исключить все ушные капли, содержащие аминогликозидные антибиотики: Софрадекс (в состав входит фрамицетина сульфат), Гаразон (содержит гентамицин), Полидекса и Анауран (содержат неомицин) и ряд других. В 1996 г. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать аминогликозиды для местного лечения отита. Данные капли возможно использовать только для лечения наружного отита при целой барабанной перепонке или сопутствующего острому среднему отиту мирингита. До получения результатов микробиологического исследования для эмпирического назначения рекомендуется использовать препараты, содержащие антисептики или антибиотики широкого спектра действия [8].

Одним из представленных на современном российском фармацевтическом рынке препаратов выбора для включения в комплексную терапию пациентов с ХГСО является Окомистин®, в недавнем времени зарегистрировавший новую лекарственную форму: капли глазные, ушные, назальные.

Препарат рекомендован к применению в комплексном лечении острого синусита/риносинусита, обострения хронического синусита/риносинусита, острого ринита; диффузного наружного отита, а также хронического гнойного мезотимпанита и отомикозов.

Окомистин® обладает выраженным антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных бактерий в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы с полирезистентностью к антибиотикам. Препарат также действует на хламидии, патогенные грибы, вирусы герпеса и аденовирусы. Препарат более эффективен в отношении грамположительных бактерий, в т. ч.: стафилококки, стрептококки.

В основе действия Окомистина® лежит прямое гидрофобное взаимодействие молекулы с липидами мембран микроорганизмов, приводящее к их фрагментации и разрушению. При этом часть молекулы препарата, погружаясь в гидрофобный участок мембраны, разрушает надмембранный слой, разрыхляет мембрану, повышает ее проницаемость для крупномолекулярных веществ, изменяет энзиматическую активность микробной клетки, ингибирует ферментные системы, что приводит к угнетению жизнедеятельности микроорганизмов и их цитолизу. Окомистин® обладает высокой избирательностью действия в отношении микроорганизмов, т. к. практически не действует на мембраны клеток человека, что связано с иной структурой последних – значительно большей длиной липидных радикалов, резко ограничивающих возможность гидрофобного взаимодействия молекул препарата с клетками. Под действием препарата снижается устойчивость бактерий и грибов к антибиотикам [5].

Кроме того, Окомистин® обладает противовоспалительным и иммуноадъювантным действием, усиливает местные защитные реакции, регенераторные процессы, активизирует механизмы неспецифической защиты вследствие модуляции клеточного и местного гуморального иммунного ответа, что является актуальным в лечении ХГСО.

При диффузном наружном отите, отомикозах Окомистин® закапывают в наружный слуховой проход по 5 капель 4 раза в сутки или, вместо закапывания, в наружный слуховой проход вводят марлевую турунду, смоченную препаратом, 4 раза В сутки. Курс лечения составляет 10 дней.

При хронических мезотимпанитах препарат применяется в комплексном лечении с помощью аппаратного ультразвукового орошения или введения в барабанную полость совместно с антибиотиками.

Препарат можно использовать как отдельно, так и в сочетании С другими топическими антибактериальными средствами.

Все вышеперечисленное позволяет широко рекомендовать препарат Окомистин®, капли глазные, ушные, назальные 0,01%, для топического этиотропного лечения больных с ХГСО.

Литература

- Гаров Е. В. Хронический гнойный средний отит: терминология, диагностика И лечебная тактика // Российский медицинский журнал. – 2011. – № 19 (6). – С. 390 – 393.

- Prevalence and associated factors of chronic suppurative otitis : Data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey / J. H. Chung, S. H. Lee, S. Y WOO et al. // Laryngoscope. – 2016. – V. 126(10). – p. 2351 – 2357.

- Крюков А. И., Ивойлов А. Ю., Гаров Е. В. И др. Влияние микробной флоры на течение хронического гнойного среднего отита // Медицинский совет. – 2014. – № 3. – С. 21 – 23.

- Пальчун В. Т, Гуров А. В., Гусева А. Л. Изменение слуховой функции под влиянием микрофлоры среднего уха у больных хроническим гнойным средним отитом // Вятский медицинский журнал. – 2008. – № 2. – С. 96 – 97.

- Кириченко И. М. Исследование эффективности препарата Окомистин в офтальмологии // Рефракционная хирургия и офтальмология. – 2010. – № 10 (4). – С. 52 – 53.

- Microbiology of chronic suppurative otitis in a tertiary care Hospital in Bangladesh / N. Akhtar, P. Datta, M. Yasmin et al. // Mymensingh Med J. – 2017. – V 26(3). – p. 592 – 599.

- Microbiology of chronic suppurative otitis at Queen Elizabeth Central Hospital, Blantyre, Malawi: A cross-sectional descriptive study / M. Chirwa, W. Mulwafu, J. M. Aswani et al. // Malawi Med J. – 2015. – V. 27(4). – p. 120 – 124.

- Никифорова Г H., Свистушкин В. М. Рациональное топическое этиотропное лечение воспалительных заболеваний наружного и среднего уха // Эффективная фармакотерапия. Пульмонология И оториноларингология. – 2013. – № 1 (10). – С. 30 – 36.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Источник

Возникновение, течение и лечение хронического отита среднего уха у взрослых зависит от целого ряда факторов: механических, инфекционных (вирусы, бактерии, грибы), термических, химических, радиационных. В большинстве случаев это заболевание возникает как следствие недолеченного острого гнойного среднего отита. Его возникновению также способствуют различные иммунодефицитные состояния и продолжительное неправильное лечение.

Причины возникновения и течение болезни

Основной причиной развития заболевания является воздействие на среднее ухо патогенного стафилококка, что влияет на лечение хронического гнойного отита. Некоторые специалисты считают, что именно он является одной из причин, которые способствуют переходу острого отита в хроническую форму. Предрасполагающими факторами также являются патологические состояния в носовой полости, носоглотке и околоносовых пазухах.

По локализации воспалительного процесса различают следующие формы заболевания, определяющие хронический отит среднего уха — лечение, диагностику:

- мезотимпанит;

- эпитимпанит.

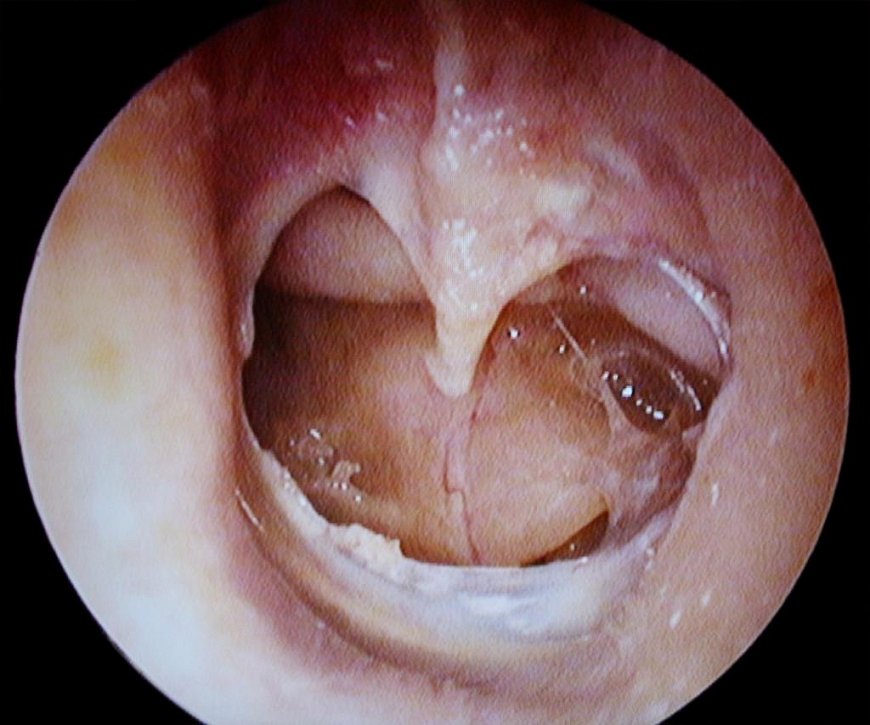

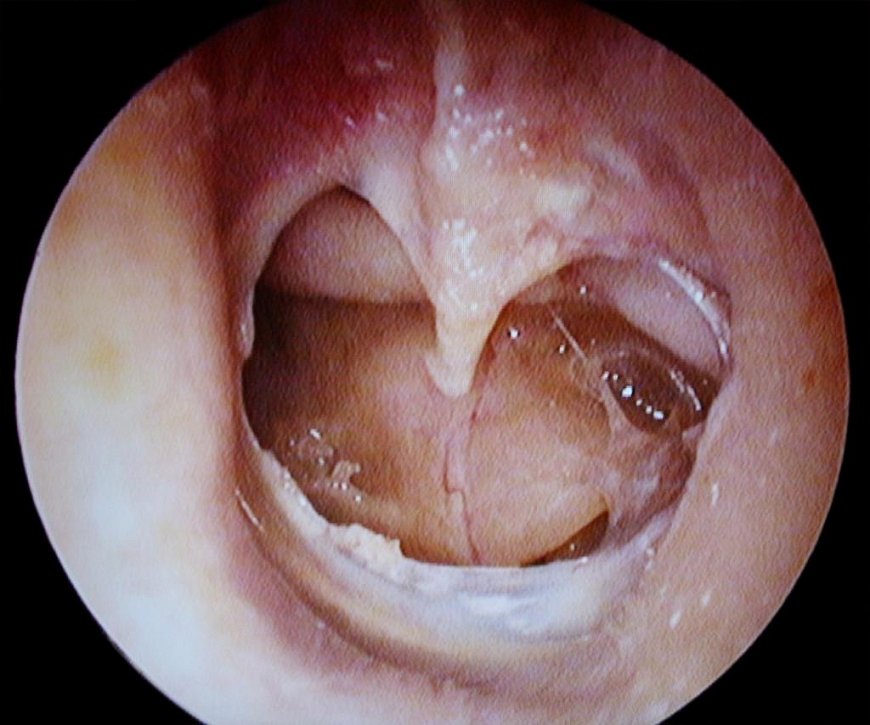

При хроническом гнойном мезотимпаните патологоанатомическая картина зависит от того, в какой стадии находится воспалительный процесс: ремиссии или обострения. В стадии ремиссии наблюдается перфорация барабанной перепонки, которая может быть в её натянутой части не краевой или центральной. В случае если размеры перфорации значительны, то рукоятка молоточка свободно висит над барабанной полостью. Края перфорации могут быть истонченными или в виде утолщённого рубца. Сохранившаяся часть перепонки имеет обычный цвет. У медиальной стенки барабанной полости слизистая оболочка в области мыса влажная и бледная.

При обострении картина очень сильно меняется. Как правило, в наружном слуховом проходе наблюдается много гнойной слизи. Сохранившаяся часть барабанной перепонки гиперемирована (имеет резкое покраснение) и утолщена, а слизистая оболочка барабанной полости становится отёчной, и тоже гиперемированной. Очень часто в этот период образуются грануляции и мелкие полипы.

При хроническом гнойном эпитимпаните патологоанатомическая картина несколько иная. При этой форме поражается не только слизистая оболочка барабанной полости, но и костная часть сосцевидного отростка. В воспалительный процесс оказываются вовлечены: слуховые косточки, вход в пещеру (антрум) и сама пещера, а также стенки надбарабанного пространства. Именно поэтому под названием эпитимпанит подразумевают патологические процессы, которые происходят в аттико-антральной области. При этой форме заболевания перфорация барабанной перепонки краевая и располагается в расслабленной (ненатянутой) части барабанной перепонки. В этой части перепонки отсутствует сухожильное барабанное кольцо, и воспалительный процесс практически сразу переходит на кость, провоцируя возникновение остеита (уплотнение) костной ткани. В кости происходит образование густого гноя, который имеет очень неприятный резкий запах. Остеит в некоторых случаях сопровождается образованием грануляций.

Холестеатомой называют белое плотное образование, которое обычно имеет соединительно-тканую оболочку, называемую матрикс, которая покрыта несколькими слоями плоского эпителия. Кость разрушается под воздействием некоторых химических компонентов холестеатомы и продуктов распада. Раньше такой процесс называли костоеда. Растущая холестеатома нередко вызывает значительные разрушения в области виска, которые достаточно часто становятся причиной так называемой радикальной операции и приводят к разным внутричерепным осложнениям.

В зависимости от того, насколько распространился патологический процесс, выделяют ограниченную и распространенную форму гнойно-кариозного эпитимпанита.

При распространенной форме эпитимпанита перфорация захватывает практически всю расслабленную часть барабанной перепонки. В этом случае начинает свое развитие кариес латеральной стенки аттика, а также задне-верхней стенки наружного слухового прохода в его костной части. Достаточно часто через перфорацию в барабанной перепонке видны грануляции, а при зондировании костного края возникает ощущение шероховатости. Как следствие кариозного процесса происходит разрушение кости в наковально-молоточковом сочленении, что заметно ухудшает слух.

Если развивается ограниченная форма гнойно-кариозного эпитимпанита, то наблюдается незначительная перфорация в расслабленной части барабанной перепонки и остеит латеральной стенки аттика в вялотекущей форме.

Друзья! Своевременное и правильное лечение обеспечит вам скорейшее выздоровление!

Клиническая картина

Основными жалобами пациентов с хроническим гнойным мезотимпанитом, являются жалобы на выделения из уха и снижение слуха. Выделения, как правило, не имеют запаха и носят слизисто-гнойный либо гнойный характер. Перфорация барабанной перепонки как правило центральная и в очень редких случаях краевая. Она может иметь различный размер и форму. При осмотре барабанной полости слизистая оболочка медиальной стенки имеет подушкообразное утолщение. Достаточно часто постоянное гноетечение из уха вызывается патологией слуховой трубы.

Основной жалобой больных с хроническим гнойным эпитимпанитом является жалоба на тугоухость (снижение слуха). При этой форме гноетечение либо отсутствует, либо имеет весьма скудный характер. При проведении отоскопического, или отомикроскопического, или видеоотоскопического исследования часто обнаруживается перфорация, расположенная в области надбарабанного углубления, которое заполнено белыми (холестеатомными) массами. Тугоухость в основном кондуктивная, т.е. когда снижение слуха обусловлено нарушением механизма звукопроведения. Гораздо реже снижение слуха имеет смешанный характер, когда страдают оба механизма: звукопроведения и звукопередачи. Больные с холестеатомой часто жалуются на головные боли и головокружения, а также шаткость при ходьбе, что объясняется образованием в лабиринтной капсуле свища (маленького отверстия), расположенного чаще всего в области ампулы горизонтального полукружного канала. Если холестеатома, находящаяся в барабанной полости, имеет значительное распространение, то происходит разрушение практически всех слуховых косточек, возникает блокада окна и преддверия улитки. При этом в значительной степени ограничивается подвижность барабанной перепонки, что приводит к резкому снижению слуха, вплоть до полной глухоты.

Диагностика

Трудностей при диагностировании хронического мезотимпанита практически нет. Весь необходимый перечень диагностических исследований проводят как в районной поликлинике, так и в ЛОР-клинике или центре.

При диагностике хронического эпитимпанита важную роль играет отомикроскопия или видеомикроскопия — исследование уха с использованием специальных приборов — отоскопов и микроскопов, т.е. диагностической и хирургической ЛОР-оптики. При диагностике гнойно-кариозного процесса и холестеатомы большую роль играют: рентгенограмма височной кости, которая выполняется в проекции по Щюллеру и Майеру, и компьютерное томографическое исследование височных костей, что на сегодняшний день гораздо информативней по сравнению с рентгеновскими снимками.

Лечение хронического отита

Хронический отит — лечить гнойную форму заболевания среднего уха можно различными методами. При консервативном методе одновременно применяются как местные, так и общие методы лечения. Они включают в себя проведение туалета наружного слухового прохода и частично барабанной полости с помощью антисептических средств, после чего для снятия отёка в виде капель или нагнетанием вводятся десенсебилизирующие и антибактериальные препараты. Эффективно проводить катетеризацию слуховой трубы на стороне поражения, с целью снятия её отёка и введения сосудосуживающих и десенсибилизирующих лекарственных препаратов. Также проводят следующий этап лечения — воздействуют на слизистую оболочку среднего уха при помощи таких лекарственных средств, как 0,5% раствор диоксидина, 0,01% раствор мирамистина и некоторые другие лекарственные препараты, которые эффективно импрегнировать в слизистую посредством ультразвукового лекарственного орошения. Также применяется терапевтический лазер. При достижении стойкой клинической ремиссии пациента направляют в ЛОР-стационар для проведения мирингопластики — хирургической операции по восстановлению целостности барабанной перепонки с помощью трансплантата.

Больных с эпитимпанитом в основном необходимо лечить посредством хирургической операции на ухе. После проведения необходимой подготовки и проведения консервативной терапии больного уха пациентов направляют в ЛОР-стационар вместе с результатами проведенных рентгенологических и компьютерных томографических исследований.

Прогноз

В случае правильного консервативного и своевременного хирургического лечения прогноз вполне благоприятный.

Источник