Лечение аспирационной пневмонии у детей

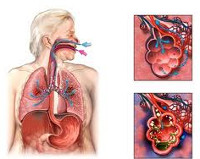

Развитие аспирационной пневмонии связано с попаданием в нижние дыхательные пути содержимого носоглотки, ротовой полости или желудка. В детском возрасте такое заболевание встречается часто из-за незрелости глотательного рефлекса или его нарушения. На фоне аспирации под воздействием инфекционных агентов в бронхах развивается воспаление.

Симптомы аспирационной пневмонии

Течение этого заболевания нижних дыхательных путей включает несколько стадий. На раннем этапе симптомы не слишком выражены. Клиническая картина нарастает постепенно по мере прогрессирования патологии:

- Ранняя стадия. Воспаление захватывает не более 2 сегментов легкого. Температура и пульс остаются в норме. Гипертермия редко достигает 37-38 градусов. Иногда отмечается неполноценный выдох, но состояние больного остается удовлетворительным.

- Вторая стадия. Температура резко повышается до 39 градусов. Ее удается снизить всего на несколько минут. На фоне гипертермии наблюдаются повышенный пульс, трудности с дыханием, головные боли, отсутствие аппетита и сонливость.

- Тяжелая стадия. Температура увеличивается до 40 градусов. Лихорадка сопровождается галлюцинациями, бредом, учащением дыхания. Сердце бьется с частотой более 100 уд./мин.

Обратите внимание, что кашель не является главным признаком аспирационной пневмонии. Она может протекать и без него. Вместо кашля в этом случае отмечается одышка. Симптомы аспирационной пневмонии в зависимости от причины:

Причина заболевания | Особенности проявления |

Бактерии |

|

Химические раздражители | Присутствуют признаки общей интоксикации:

|

Проглатывание инородного тела | Глухой кашель, который исчезает через некоторое время из-за разрастания очагов воспаления. Сопровождается мокротой зеленого цвета с выраженным гнилостным запахом. |

Особенности заболевания у новорожденных

Аспирационный синдром у новорожденных в большинстве случаев появляется в первые часы после родов и связан с попаданием околоплодных вод в ткани легкого. Реже причинами являются обильное срыгивание, рвота и неправильное кормление в первые дни после рождения.

Аспирационная пневмония у новорожденных развивается постепенно, как и у взрослых. Температура тела остается нормальной. Если она и повышается, то не выше 37 градусов. Другие симптомы аспирационной пневмонии у новорожденных:

- невыраженный цианоз;

- изменения дыхательного ритма с частичной задержкой дыхания;

- дефицит массы тела, медленная прибавка в весе;

- отказ от груди;

- дисапноэ;

- тахикардия;

- слабость;

- рвота, периодическое срыгивание;

- жесткое дыхание, хрипы;

- покашливание;

- капризность;

- сероватый оттенок кожи.

Причины

Группу риска развития аспирационной пневмонии составляют дети с врожденными заболеваниями желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы, рефлекторными нарушениями. Последнее особенно касается сосательного рефлекса. Основные причины аспирационного синдрома:

- наличие инородных тел в бронхах или трахее;

- ранения дыхательных путей;

- эндотрахеальные манипуляции, трахеостомия, интубации;

- рвота;

- насильственное кормление ребенка;

- аспирация мекония;

- внутриутробное инфицирование плода вследствие инфекций, перенесенных матерью во время беременности;

- родовые травмы;

- недоношенность разной степени.

Редко аспирационную пневмонию провоцируют заболевания ротовой полости и верхних дыхательных путей: кариес, пародонтоз, гингивит, тонзиллит. При таких патологиях ротоглотка инфицирована патогенной микрофлорой. Возбудители аспирационной пневмонии:

- Бактерии. По статистике, около 50% случаев аспирационной пневмонии связано с воздействием анаэробной микрофлоры: превотелл, бактероидов, фузобактерий. Около 10% приходится на стафилококков, стрептококков, кишечную и синегнойную палочки, клебсиеллы.

- Химические раздражители. Пневмонию вызывают особые составы или желудочный сок, которые оказывают токсическое действие на эпителий легких.

- Инородные тела, попавшие в дыхательные пути. Вызывают механическую обструкцию участка трахеобронхиального дерева. Это провоцирует сильный кашель, который способствует еще более глубокому проникновению аспирата.

Диагностика

Поскольку аспирационная пневмония у детей имеет множество причин, поэтому в диагностике принимают участие несколько специалистов. Ребенка осматривают пульмонолог и торакальный хирург. Дополнительно может потребоваться консультация невролога, отоларинголога и гастроэнтеролога. Основные методы диагностики:

- Рентгенография легких. Позволяет выявить типичную локализацию аспирационной пневмонии в задних верхнедолевых и верхних нижнедолевых сегментах или нижних долях легких.

- Бактериологический посев. Необходим для определения чувствительности к антибиотикам патогенной микрофлоры, которая вызвала пневмонию у ребенка.

- Бронхоскопия с забором мокроты и взятие промывных вод из трахеобронхиального дерева. Проводится с целью определения возбудителя заболевания.

- Трансторакальная пункция под ультразвуковым или рентгеновским контролем. Показана при наличии абсцессов.

- Дренирование плевральной полости с анализом плеврального выпота. Помогает сделать вывод о характере плевральной жидкости.

- Анализ на газовый состав крови. Необходим для определения тяжести гипоксемии.

Лечение

Если причиной аспирационной пневмонии стало инородное тело в просвете воздухоносных путей, то проводится срочное эндоскопическое удаление предмета. Дополнительно назначаются оксигенотерапия, а при тяжелом состоянии ребенка – интубация и искусственная вентиляция легких.

При наличии абсцессов в легких их дренируют, проводят перкуторный и вибрационный массажи грудной клетки. Другие методы лечения аспирационного синдрома:

- Санационная бронхоскопия. Заключается в выведении мокроты из бронхов посредством бронхоскопа.

- Хирургическое вмешательство. Показано при обширных абсцессах, кровотечениях. В таких ситуациях проводят удаление некротизированных тканей и дренирование гнойных участков.

Если пневмония вызвала развитие эмпиемы плевры, то тоже проводят дренаж плевральной полости, после чего ее санируют. Дополнительно посредством дренирования в нее могут вводить фибринолитики и антибиотики. Основой лечения на ранних стадиях пневмонии являются медикаменты:

Группы применяемых препаратов | Названия лекарств |

Жаропонижающие |

|

Противовоспалительные |

|

Антибактериальные |

|

Муколитики |

|

Видео

Нашли в тексте ошибку?

Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Внимание! Информация,

представленная в статье, носит ознакомительный характер. Материалы статьи не

призывают к самостоятельному лечению. Только квалифицированный врач может

поставить диагноз и дать рекомендации по лечению, исходя из индивидуальных

особенностей конкретного пациента.

Источник

Аспирационная пневмония – это инфекционно-токсическое повреждение легочной паренхимы, развивающееся вследствие попадания в нижние дыхательные пути содержимого ротовой полости, носоглотки, желудка. Аспирационная пневмония проявляется кашлем, тахипноэ, цианозом, тахикардией, болью в груди, лихорадкой, появлением зловонной мокроты. Диагностика аспирационной пневмонии опирается на аускультативные и рентгенологические данные, результаты бронхоскопии, микробиологического исследования содержимого нижних дыхательных путей и плеврального выпота. Лечение аспирационной пневмонии требует проведения оксигенотерапии, антибиотикотерапии, эндоскопической санации трахеобронхиального дерева; при необходимости проводится дренирование развившихся абсцессов или эмпиемы плевры.

Общие сведения

Под аспирационной пневмонией в пульмонологии понимается воспаление легких, возникшее в результате установленного эпизода случайного попадания в нижние дыхательные пути содержимого ротоносоглотки или желудка. Среди различных форм пневмоний аспирационная пневмония имеет довольно большой удельный вес: на ее долю приходится около 23% случаев тяжелых форм легочной инфекции. Аспирационный синдром нередко встречается у практически здоровых лиц во время сна. Так, при исследованиях с ирригацией носоглотки раствором, меченным радиоактивными изотопами, аспирация была зафиксирована у 45-50% здоровых людей и у 70% пожилых пациентов в возрасте старше 75 лет с нарушением сознания.

Аспирационная пневмония

Причины

Аспирационные пневмонии развиваются на фоне случайного попадания твердых частиц или жидкости в воздухоносные пути. Тем не менее, одного лишь факта аспирации недостаточно для возникновения аспирационной пневмонии. В механизме развитии пневмонии играет роль количество аспирированного содержимого и его характер, число микроорганизмов, попадающих в терминальные бронхиолы, их вирулентность, состояние защитных факторов организма.

В большинстве случаев этиология аспирационных пневмоний носит полимикробный характер. Более 50% случаев аспирационной пневмонии вызывается анаэробной флорой (бактероидами, превотеллой, фузобактериями, порфиромонадами, вейлонеллами и др.); около 10% – только аэробными видами (стафилококками, гемофильной палочкой, клебсиеллой, кишечной палочкой, энтеробактериями, протеем, синегнойной палочкой); в остальных случаях – комбинированной флорой. Важным микробиологическим субстратом при развитии аспирационной пневмонии выступает присутствие в ротовой полости и верхних дыхательных путях патогенной микрофлоры при кариесе, пародонтозе, гингивите, тонзиллите и т. д.

Факторы риска

Чаще всего преморбидным фоном для аспирационных пневмоний служат:

Нарушения сознания, обусловленные различными факторами:

- алкогольное опьянение

- общая анестезия

- черепно-мозговая травма

- передозировка лекарственных средств

Заболевания периферической и центральной нервной системы:

- миастения

- рассеянный склероз

- болезнь Паркинсон

- метаболическая энцефалопатия

- эпилепсия

- опухоли головного мозга

- инсульт

Заболевания, сопровождающиеся нарушением акта глотания (дисфагией) и регургитацией:

- ахалазия кардии

- стеноз пищевода

- гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

- грыже пищеводного отверстия диафрагмы

Травмы и ятрогенные повреждения:

- травматические и ятрогенные повреждения дыхательных путей при ранениях

- инородных телах трахеи и бронхов

- рвоте различного генеза

- проведении трахеостомии, интубации

- эндотрахеальных манипуляций.

В детском возрасте:

- аспирация мекония

- насильственное кормление ребенка

- вдыхание инородных тел в бронхи

Патогенез

Сценарий развертывания событий при аспирации содержимого в трахеобронхиальное дерево может варьировать от полного отсутствия нарушений до развития респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности и гибели пациента. Условиями, приводящими к развитию аспирационной пневмонии, служат нарушения факторов местной защиты в дыхательных путях и патологический характер аспирационных масс (количество, химические свойства и рН, степень инфицированности и пр.). Основными патогенетическими звеньями, приводящими к возникновению аспирационной пневмонии, выступают механическая обструкция дыхательных путей, острый химический пневмонит и бактериальная пневмония.

При вдыхании большого объема аспирата или крупных твердых частиц возникает механическая обструкция трахеобронхиального дерева. Возникающий при этом защитный кашлевой рефлекс способствует еще более глубокому проникновению аспирированного субстрата в бронхи и бронхиолы, что может привести к развитию отека легких. Механическая обструкция сопровождается развитием ателектазов легкого и застоем бронхиального секрета, на фоне которых увеличивается риск инфицирования легочной паренхимы.

В ответ на агрессивное воздействие аспирированного содержимого развивается острый химический пневмонит, характеризующийся выбросом биологически активных веществ, активацией системы комплемента, высвобождением факторов некроза опухолей, цитокинов и т. д. Дальнейшие патологические изменения в легочной паренхиме обусловлены ее повреждением биологически активными веществами, а не прямым действием аспирата. На фоне рефлекторного бронхоспазма, ателектаза части легкого, снижения легочной перфузии и прямого повреждения альвеол быстро развивается гипоксемия. С присоединением бактериального компонента нарастает дыхательная недостаточность, лихорадка, кашель, т. е. появляются все признаки бактериальной пневмонии. В этой стадии аспирационной пневмонии рентгенологически определяются очаги инфильтрации, нередко возникают легочные абсцессы и эмпиема плевры.

Симптомы аспирационной пневмонии

В клиническом течении аспирационная пневмония проходит этапы пневмонита, некротизирующей пневмонии, абсцедирования и эмпиемы плевры. В отличие от бактериальной легочной инфекции, клиника аспирационной пневмонии разворачивается постепенно и стерто. В течение нескольких дней после эпизода аспирации могут иметь место субфебрилитет, слабость, сухой мучительный кашель. В дальнейшем нарастают диспноэ, боли в грудной клетке, лихорадка, тахикардия, цианоз, выделение пенистой мокроты с примесью крови при кашле. Нередко, уже спустя 10-14 суток при аспирационной пневмонии возникает абсцедирование легочной ткани и эмпиема плевры. При этом появляется продуктивный кашель с выделением гнойной мокроты с гнилостным запахом, кровохарканье, ознобы.

Диагностика

На аспирационную пневмонию указывает наличие в анамнезе эпизода аспирации, подтверждаемое физикальными, рентгенологическими, эндоскопическими и микробиологическими данными. При осмотре выявляются признаки гипоксемии (одышка, цианоз, тахикардия), отставание пораженной стороны грудной клетки при дыхании, иногда – гнилостный запах изо рта. Для выяснения причин, приведших к аспирационной пневмонии, кроме осмотра пациента пульмонологом и торакальным хирургом, может потребоваться консультация гастроэнтеролога, невролога, отоларинголога.Подтверждающая диагностика включает:

- Рентген. Рентгенография легких в 2-х проекциях позволяет определить типичную локализацию аспирационной пневмонии в так называемых зависимых сегментах легкого: задних верхнедолевых и верхних нижнедолевых сегментах (при аспирации содержимого в горизонтальном положении) или нижних долях (при нахождении пациента во время аспирации в горизонтальной позиции). Кроме этого, определяются ателектазы легкого, очаги деструкции в легочной паренхиме, скопление газа над экссудатом в полости плевры.

- Выделение возбудителя. Важным этапом диагностики аспирационной пневмонии служит бактериологический посев мокроты на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам, а также бактериологическое исследование промывных вод бронхов. Поэтому с диагностической целью обычно прибегают к проведению бронхоскопии с забором мокроты, взятию промывных вод из трахеобронхиального дерева.

- Исследование крови. Для выяснения тяжести гипоксемии при аспирационной пневмонии исследуется газовый состав крови, КОС крови. Проводится исследование биохимических показателей крови, посев крови на стерильность, на аэробные и анаэробные бактерии.

Лечение аспирационной пневмонии

При аспирации инородных тел, приводящих к обтурации просвета воздухоносных путей, показано срочное эндоскопическое удаление инородного тела из трахеи/бронха. Проводится оксигенотерапия – подача увлажненного кислорода, в тяжелых случаях – интубация и ИВЛ. Основой лечения аспирационной пневмонии служит антибактериальная терапия. При назначении противомикробных препаратов учитывается чувствительность к ним анаэробных и аэробных возбудителей. При аспирационных пневмониях обычно назначают комбинации нескольких антибактериальных препаратов (например, фторхиналонов или цефалоспоринов и метронидазола). Продолжительность курса антибактериального лечения при аспирационной пневмонии составляет 14 дней.

При наличии абсцессов в легких выполняется их дренирование, проводится вибрационный массаж, перкуторный массаж грудной клетки. При необходимости осуществляется повторная трахеальная аспирация секрета, санационные бронхоскопии и бронхоальвеолярный лаваж. К хирургическому вмешательству прибегают при организации абсцессов больших размеров (более 6 см), легочном кровотечении, образовании бронхоплевральной фистулы. При аспирационной пневмонии, осложненной эмпиемой плевры, выполняется дренирование плевральной полости, проводятся санационные промывания, введение в полость плевры антибиотиков и фибринолитиков. Возможно проведение открытого дренирования (торакостомии), плеврэктомии с декортикацией легкого.

Прогноз и профилактика

При небольших объемах аспирированного содержимого, стабильном общем фоне и своевременном грамотном лечении, прогноз при аспирационной пневмонии не вызывает опасений. В случае развития массивного пневмонита, легочных абсцессов, эмпиемы плевры, бронхоплевральных свищей, сепсиса – прогноз крайне серьезен. Летальность при осложненном течении аспирационных пневмоний составляет 22%.

Учитывая высокий риск аспирационной пневмонии среди лиц, страдающих заболеваниями нервной и пищеварительной систем, необходимо проводить лечение основного патологического состояния. Пациентам с дисфагией и склонностью к аспирации рекомендуется дробное питание и щадящая диета. Для профилактики рефлюкса у пациентов с дисфагией, тяжелобольных и послеоперационных пациентов необходимо приподнимать головной конец кровати под углом 30-45°. Особое внимание следует уделять пациентам, находящимся на ИВЛ, зондовом питании. Большую роль в предупреждении аспирационных пневмоний играет гигиена и своевременная санация полости рта, регулярное посещение стоматолога.

Источник

Аспирационная пневмония у детей и взрослых: лечение и симптомы.

Аспирационная пневмония у детей и взрослых: лечение и симптомы.

Среди заболеваний легочной системы аспирационная пневмония — одно из трудно поддающихся лечению.

Трудность состоит в том, что не всегда удается вовремя диагностировать болезнь.

Часто симптомы игнорируются самим пациентом, в результате чего борьба с недугом усложняется.

Причины аспирационной пневмонии

Аспирационная пневмония на рентгене

Аспирационная пневмония на рентгене

Что такое аспирационная пневмония вообще?

Заболевание можно охарактеризовать следующим образом:

- источником инфекционно-токсического заражения становится содержимое желудка, носоглотки или ротовой полости;

- оно попадает в нижние дыхательные пути (происходит так называемая аспирация);

- в результате повреждается легочная паренхима.

Напомним, что в легочную паренхиму входят такие элементы, как:

- дыхательные бронхиолы;

- сосудистая сеть легких;

- альвеолы (микроскопические воздушные мешочки легких);

- интерстиций легких (соединительная ткань) — служит поддержкой для альвеол, поскольку через интерстиций проходят кровеносные сосудики, выполняющие функцию газообмена.

Как происходит заражение

Болезнь развивается вследствие того, что в воздухоносные пути случайно попадает инородное тело:

- либо жидкость;

- либо твердые частицы.

Внимание: с анатомической точки зрения такое события исключено. Однако его часто можно встретить в нестандартных обстоятельствах.

Например:

- нарушение сознания при алкогольном или наркотическом опьянении;

- черепно-мозговая травма;

- общая анестезия;

- передозировка лекарственных средств

- потеря сознания на фоне заболеваний периферический и центральной нервной системы (эпилепсия, энцефалопатия, инсульт, склероз, опухоли головного мозга, болезнь Паркинсона и др.).

Кроме того, аспирация вероятна на фоне ряда заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом:

- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;

- стенозные явления в пищеводе;

- обильная волнообразная рвота, не поддающаяся контролю;

- дисфагия (затруднения при глотании на фоне острого тонзиллита, аллергического отека или травмы глотки, при сдавливании пищевода опухолями и т. д.);

- регургитация (нарушение функции глотания из-за сокращения мышечных стенок пищевода, что приводит к обратному движению газов и жидкостей);

- ГЭРБ или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (спонтанный заброс желудочного содержимого в пищевод, заболевание хроническое и рецидивное — такие больные составляют особую группу риска);

- у детей аспирационная пневмония часто возникает как следствие попыток насильственного кормления. А также при вдыхании инородного тела бронхами во время «детских шалостей», при испуге, в полусонном состоянии.

Внимание: сильный фактор риска — наличие в верхних дыхательных путях и ротовой полости патогенной микрофлоры (тонзиллит, гингивит, пародонтоз, кариес).

Возбудители аспирационной пневмонии

Чаще всего аспирационная пневмония имеет полимикробную этиологию (то есть в условиях комбинированной патогенной микрофлоры).

Самые распространенные возбудители:

- стафилококк;

- гемофильная палочка;

- кишечная палочка;

- синегнойная палочка;

- энтеробактерии;

- клебсиелла.

Все они относятся к аэробным видам.

Однако по статистике, их доля в общем количестве заболевания составляет не более 10-12%.

Лидируют же возбудители анаэробные:

- превотелла;

- порфиромонады;

- фузобактерии;

- бактероиды;

- вейлонеллы и т. п.

Именно они вызывают пневмонию аспирационного типа в более чем 50 случаях из 100.

Механизм развития болезни

Что и как происходит при пневмонии аспирационного типа:

- в больших количествах крупные инородные твердые частицы либо аспират механически повреждают трахеобронхиальное дерево;

- у человека возникает непроизвольный кашель;

- в результате кашлевого рефлекса проникновение становится еще более глубоким (до бронхиол и бронхов);

- возникает риск развития отека легких.

Естественным образом происходит застой бронхиального секрета.

А это — благоприятный фон для развития всевозможных инфекций в легочной паренхиме.

Ученые выявили самый тонкий момент во всем этом цикле.

Оказывается, первоначально агрессивному воздействию аспирата противостоит химический пневмонит:

- сначала выбрасываются биологически активные вещества — в частности, факторы опухолевых некрозов;

- далее изменения легочной паренхимы происходят под воздействием биологически активных веществ (а не под прямым действием аспирата);

- необратимо повреждаются альвеолы;

- стремительно развивается гипоксемия — дефицит кислорода в крови тканей легочной паренхимы.

Что происходит, когда на всю эту картину накладывается бактериальный компонент:

- образуется дыхательная недостаточность;

- появляется кашель;

- больного лихорадит;

- затем активное размножение бактерий усугубляет процесс, и налицо проявляются дальнейшие симптомы в виде зловонного запаха, кровохарканья и т. д.

Внимание: любое из перечисленных явлений — повод насторожиться и обратиться к врачу. Не исключено, что аспират незначителен, поэтому симптоматика размыта и не вызывает подозрений.

Симптомы аспирационной пневмонии

Симптомы аспирационной пневмонии у взрослых

Симптомы аспирационной пневмонии у взрослых

В каждом конкретном случае аспирационная пневмония развивается по индивидуальному сценарию.

Ясную картину даст только тщательное лабораторное исследование.

Тем не менее, симптомы достаточно красноречивы:

- появление зловонной мокроты;

- лихорадка;

- боль в груди;

- тахикардия;

- синюшные оттенок слизистых оболочек и кожи вследствие повышенного содержания гемоглобина в крови (цианоз);

- учащенное поверхностное дыхание (тахипноэ);

- кашель.

Клиническое течение неоднородно, в каждом случае индивидуально.

Многое зависит от возраста, состояния организма, иммунного статуса конкретного человека.

Медики выделают такие основные этапы течения болезни, как:

- пневмонит;

- некротизирующая пневмония;

- абсцедирование;

- эмпиема плевры.

Нельзя сказать, что границы между этапами четкие и позволяют безошибочно судить о стадии недуга.

К сожалению, клиника разворачивается стерто.

Иногда даже порывисто:

- несколько дней больной чувствует слабость;

- мучительный кашель не позволят отдыхать;

- затем вдруг нарастает болевой синдром в груди;

- возникает тахикардия;

- пациента начинает лихорадить;

- во время кашля появляется пенистая мокрота с примесью крови.

От первых слабых признаков до появления кровянисто-гнойной мокроты с гнилостным запахом в среднем проходит 10-15 суток.

Диагностика аспирационной пневмонии

Для более точного определения болезни применяются современные методы:

- бронхоскопия с забором мокроты;

- микробиологическое исследование патологического накопления жидкости в плевральной полости (плеврального выпота) с помощью дренирования;

- лабораторный анализ содержимого в нижних дыхательных путях;

- рентгенография;

- выслушивание шумов (аускультативное исследование).

Тщательность осмотра крайне важна. Ведь некоторые симптомы могут проявлены сильнее, другие — более слабо.

Некоторые признаки способны отвлечь неопытного диагноста в сторону других, ошибочных диагнозов.

Например — гнилостное дыхание, тахикардия, одышка, лихорадка.

Специалисты, с которыми больном предстоит иметь дело в случае аспирационной пневмонии:

- пульмонолог;

- торакальный хирург;

- гастроэнтерологи;

- отоларинголог;

- невролог;

- рентгенолог и другие.

Лечение аспирационной пневмонии

Лечение аспирационной пневмонии и рекомендации

Лечение аспирационной пневмонии и рекомендации

Говоря о лечении, следует разделить экстренные меры и плановые.

Под экстренными понимаются действия медиков в ситуациях, когда жизнь пациента находится на грани между жизнью и смертью.

Под плановыми — схемы медикаментозного и общетерапевтического воздействия.

Экстренные меры

Неотложные виды помощи:

- если возникла угроза сужения просвета воздухоносных путей, необходимо срочно удалить из бронха или трахеи инородное тело. Манипуляция осуществляется эндоскопическим путем;

- хирургическое вмешательство при легочном кровотечении, больших абсцессах (размером от 5-6 см), образовании бронхоплевральных фистул;

- аппаратная подача увлажненного кислорода (оксигенотерапия);

- интубация с целью избежать удушья и обеспечить анестезию (введение в трахею и гортань специальной трубки);

- искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

Медикаментозный подход

Больному назначается ряд антибактериальных препаратов.

Обязательно с учетом выявленной этимологии: какие возбудители породили недуг — аэробные или анаэробные.

Выше было сказано, что в большинстве случаев этиология комбинированная.

Поэтому:

- медикаменты скорей всего будут назначены в виде комбинации;

- например — метронидазол в комплекте с цефалоспоринами или фторхиналонами;

- длительность базового антибактериального курса 2 недели.

Санация и физиотерапия

Довольно распространены такие воздействия, как:

- дренирование абсцессов в легких;

- санационные промывания плевральной полости;

- бронхоальвеолярный лаваж;

- трахеальная аспирация секрета повторно по необходимости;

- перкуторный массаж в области грудной клетки;

- вибрационный массаж.

Внимание: при отсутствии своевременного лечения осложнения в 22-24% случаев приводят к летальному исходу из-за обширного сепсиса.

Профилактика аспирационной пневмонии

Профилактика аспирационной пневмонии у детей и взрослых

Профилактика аспирационной пневмонии у детей и взрослых

У пациентов с нарушениям функции глотания риск развития аспирационной пневмонии стабильно высокий. Этот фактор нужно иметь в виду.

Кто входит в особую группу риска:

- люди с нервно-паралитическими заболеваниями;

- пациенты с нарушениями деятельности пищеварительной системы;

- маленькие дети.

Профилактические мероприятия:

- следить за правильностью глотания;

- обращать внимание на симптомы из числа описанных выше;

- дробное питание вкупе с деликатным рационом (пища должна быть не грубой, легко проходимой, не вызывающей повышенных механических рефлексов из-за необычных вкусовых ощущений);

- приподнятие головной части кровати на 35-45 градусов;

- обеспечение непоседливым детям спокойного фона жизни;

- в случае с младенцами — предельно аккуратное кормление, защита от срыгивания в лежачем положении;

- особый уход за пациентами после санаций, дренирования и других вмешательств.

Также не забывайте о регулярных визитах к стоматологу.

В полости рта не должно быть никаких источников инфекций, которые потенциально могли бы проникать в пищевод и вызывать аспирационную пневмонию.

Источник