Катаральный средний отит отоскопическая картина

Оценка отоскопической картины. Аудиометрия при остром среднем отитеПравильная оценка отоскопической картины иногда представляет известные трудности. При рубцовых изменениях барабанной перепонки, при больших перфорациях и элидермизации внутренней стенки барабанной полости нелегко решить вопрос, сохранилась ли барабанная перепонка. В таких случаях мы прибегаем к ощупыванию зондиком — если есть перепонка, то больной испытывает боль, так как в перепонке имеется богатая сеть веточек тройничного нерва; дотрагивание до промонтория не вызывает болевого ощущения. Дополнительные сведения дает проба с воронкой Зигле, которая прочно вошла в практику и стала составным элементом отоскопии. В диагностике заболеваний среднего уха имеет значение выяснение функции евстахиевой трубы. Хорошо известны патологические состояния в барабанной полости при нарушении проходимости трубы, а также терапевтический эффект, который получается после восстановления ее просвета. Следует к этому добавить, что изменение давления в барабанной полости при закупорке трубы не только сказывается на функции звукопроводящего аппарата, но и в известной мере отражается на режиме внутрилабиринтного давления и на функции преципитирующих нервных клеток. В современной функциональной хирургии при реставрации барабанной полости (тимпанопластика) свободная проходимость трубы является непременным условием успешного результата операции.

Аудиометрия при остром среднем отитеАнамнез, общеклиническое исследование больного, отоскопия и аудиометрия позволяют получить необходимые данные для оценки характера поражения слуха, его степени и для выбора тех или иных методов лечения. Для более глубокого понимания сущности процесса в каждом отдельном случае и конкретизации мероприятий необходимо иметь в виду, что при любой из известных болезненных форм существуют различные вариации как в симптоматологии, так и в течении. Эти вариации имеют значительную амплитуду и нередко преодолеть трудности дифференциального диагноза, например отосклероза и кохлеарного неврита, возможно только при глубоком анализе всего комплекса клинических и функциональных признаков. Как уже сказано выше, диагностика облегчается, если установлена причина заболевания, но это далеко не всегда легко; кроме того, в пределах одной и той же этиологической группы имеются также различия, связанные с рядом дополнительных факторов, в частности с индивидуальным патогенезом. Однако при всем многообразии проявлений заболеваний органа слуха все же можно при достаточном знакомстве с отдельными нозологическими формами и критической оценке результатов исследования поставить правильный диагноз и дать мотивированное заключение о показаниях к хирургическому лечению, слухопротезированию и т. д. Острый средний отит представляет собой в большинстве случаев процесс, при типичном течении которого различают три периода. Первый из них — возникновение и развитие воспалительного процесса в слизистой оболочке барабанной полости и образование экссудата. При этом наряду с повышением давления в среднем ухе ухудшается подвижность барабанной перепонки, цепи слуховых косточек и мембраны круглого окна лабиринта. В этот период понижение звукопроводящей функции, а нередко и звуковоспринимающей, достигает наибольшей величины, что отчасти обусловлено интоксикацией или инфицированием внутреннего уха.

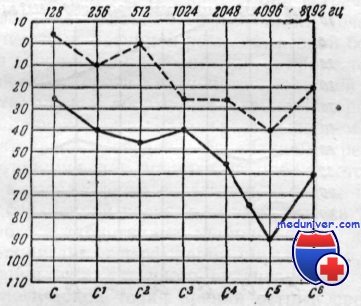

При исследовании слуха отмечается в большинстве случаев резкое понижение восприятия всех тонов, шепотная речь не воспринимается, разговорная речь слышна только на небольшом расстоянии — у ушной раковины. Больные жалуются на то, что их собственный голос резко отдает, в ухо или в голову, что они совершенно не слышат больным ухом, хотя при этом заболевании понижение слуха не превышает на отдельные тоны 60—65 дб. Эти жалобы объясняются тем, что быстро возникающее понижение слуха обычно субъективно воспринимается острее, чем наступающее медленно, а также тем, что при остром среднем отите восприятие речи страдает нередко в большей степени, чем восприятие чистых тонов. Это положение, выявленное В. И. Воячеком около 60 лет тому назад, связано, по его мнению, с нарушением аккомодационной деятельности мышц среднего уха. Второй период отита — прободение барабанной перепонки, гноетечение из уха — обычно сопровождается снижением давления в среднем ухе и постепенным уменьшением воспалительных изменений, в том числе и в области лабиринтных окон. При этом больной отмечает уменьшение заложенности уха, ослабление столь неприятного звучания в голове собственного голоса и улучшение слуха. В третьем периоде острого среднего отита гноетечение с каждым днем уменьшается, воспалительные изменения исчезают и слух может восстановиться до нормы. Таким образом, при типичном течении острого среднего отита изменения слуховой функции в общем отражают характер, выраженность и динамику патологических изменений в среднем ухе, претерпевающих различные этапы развития. Очевидно, что и аудиограммы, сделанные в разные периоды заболевания, будут между собой различаться. На высоте заболевания у значительной части больных, как показали наши исследования, восприятие высоких звуков страдает в большей степени, чем восприятие низких; в части случаев то же относится к восприятию через кость. По данным М. С. Зиненберг, обследовавшей 200 больных с различными процессами в среднем ухе, восприятие высоких звуков через воздух более понижено, чем низких. – Также рекомендуем “Аудиометрия и изменения слуха при катаре среднего уха” Оглавление темы “Диагностика нарушений слуха (тугоухости)”:

|

Источник

Острое воспаление среднего уха не ограничивается барабанной полостью, а вовлекает слуховую трубу и ячейки сосцевидного отростка, т.е. все полости среднего уха. Возбудители заболевания – стрептококки, пневмококки, стафилококки и др. Понижают сопротивляемость им организма – охлаждение, инфекционные заболевания, болезни почек, авитаминозы, рахит, сахарный диабет и т. д. Чаще всего бактерии проникают в среднее ухо из полости носа через слуховую трубу при любом остром отите или при обострении хронического воспаления слизистой оболочки (острый ринит, ОРЗ, грипп и т.д.). Факторами, способствующими распространению инфекции являются неправильное сморкание (через обе ноздри, а не каждой поочередно), чихание, кашель, повышающие давление в носоглотке, вследствие чего инфицированная слизь форсированно преодолевает барьер, которым и является слуховая труба.

У грудных детей к развитию отита предрасполагает анатомически короткая и широкая слуховая труба, пребывание в горизонтальном положении, частое срыгивание. Однако, при инфекционных заболеваниях (корь, скарлатина, туберкулез и др.) возможен другой путь – через кровь. Патологические процессы слизистой оболочки носа и носоглотки и прежде всего аденоидные разрастания, закрывающие устья слуховых труб, поддерживают воспаление среднего уха, содействуют частым рецидивам и переходу в хроническую форму, особенно у детей.

Симптомы и течение

Боли, ощущение полноты и заложенности в ухе, понижение слуха, шум в ухе. Боль только иногда незначительная, обычно же сильная и постепенно нарастающая, ощущается в глубине уха и отдает в теменно-височную или затылочную область, иногда в зубы. Боль может быть пульсирующей, ноющей, колющей, сверлящей, усиливается при повышении давления в барабанной полости (сморкание, глотание, чихание, кашель) и часто лишает человека сна, аппетита, препятствует еде и т. д. Если отит осложняет общее инфекционное заболевание, то его возникновение сопровождается новым или еще большим повышением температуры. При осмотре выявляется в разной степени покраснение барабанной перепонки, болезненность ее при дотрагивании ватным фитильком, в некоторых случаях – при надавливании на козелок (симптом не постоянен). В крови отмечаются реактивные воспалительные изменения (лейкоцитоз, повышение СОЭ).

Если у вас наблюдаются подобные симптомы, советуем записаться на прием к врачу. Своевременная консультация предупредит негативные последствия для вашего здоровья. Телефон для записи: +7 (495) 292-39-72

Лечение

Обычно в домашних условиях, если температура повышена, рекомендуется постельный режим. При симптомах начинающегося осложнения, особенно внутричерепного, необходима немедленная госпитализация. В начальной стадии заболевания прежде всего следует устранить боль в ухе. Болеутоляющим и лечебным действием обладают спирт 70 %, карболовый глицерин, новокаин и другие местные обезболивающие, которые закапывают в ухо. Имеются специальные капли, например – отинум. В случае отсутствия этих средств можно воспользоваться обычной водкой или стерильным маслом (вазелиновое, растительное и др.). Все средства, вводимые в слуховой проход, необходимо слегка подогреть, опустив пузырек с лекарством в стакан с горячей водой. Капли вливают в слуховой проход с помощью пипетки таким образом, чтобы они его заполнили хотя бы наполовину (5-10 капель). Затем в слуховой проход вводится турунда (ватный фитилек) вплоть до перепонки и оставляется там на сутки.

При использовании спиртовых растворов следует, не вынимая тампона из слухового прохода, вливать лекарство в ухо 2-3 раза в день. Для уменьшения испарения нужно закрыть слуховой проход дополнительной сухой ватой. Одновременно с этим местно применяют тепло в виде согревающих полуспиртовых (водочных) компрессов, грелки, лампы синего света или физиопроцедуры (соллюкс, УВЧ). Однако, нужно помнить, что тепловые процедуры при повышенной температуре могут привести к резкому ее подъему. Поэтому сначала необходимо дать жаропонижающее (аспирин, анальгин, парацетамол и др.). Одним из самых главных факторов в лечении отита и предотвращения осложнений является скорейшее восстановление проходимости слуховой трубы. С этой целью назначают сосудосуживающие средства в нос (нафтизин, галазолин, санорин, адреналин, эфедрин). Закапывать их нужно 3-4 раза в день в положении лежа на боку на стороне закапываемой половины носа по 5-6 капель. После сосудосуживающих закапывают бактерицидные капли, например, протаргол 2 % или колларгол 2 %. Не следует пытаться самостоятельно промывать полость носа, особенно детям – это может привести к ухудшению и неблагоприятному течению отита. Антибиотики и сульфаниламиды часто приостанавливают процесс и быстро ликвидируют его.

Источник

Катаральный отит (секреторный средний отит) – это катаральный воспалительный процесс, протекающий в слуховой трубе и приводящий к нарушению ее функций, что, в свою очередь, а также становящийся причиной скопления в ней транссудата.

Катаральный отит развивается на фоне воспалительных заболеваний носовой полости и ротоглотки. Чаще всего наблюдается у детей от 4 до 10 лет. В отсутствие лечения его исходом может стать тугоухость.

Причины и факторы риска

Инфекционные возбудители катарального отита точно не установлены. По одной из теорий к развитию заболевания приводит вирусная инфекция, по другой – гиповирулентные возбудители. Возможно, что справедливы оба этих утверждения. Определенную роль в возникновении катарального отита играют конституциональные особенности организма, а именно предрасположенность слизистой оболочки среднего уха к гиперсекреции, воспалению, аллергическим отекам.

В отсутствие необходимого лечения катарального отита адгезивные и рубцовые процессы в среднем ухе приводят к развитию стойкой тугоухости.

При нарушении функции слуховой трубы давление в барабанной полости понижается, и барабанная перепонка втягивается внутрь. Это приводит к увеличению кровенаполнения сосудов слизистой оболочки и создает предпосылки для пропотевания серозного экссудата.

Основными факторами риска развития катарального отита у взрослых и детей являются:

- наличие аденоидных разрастаний;

- частые воспалительные заболевания носовой полости и придаточных пазух;

- риносинусопатия аллергического генеза;

- нерациональное лечение острого гнойного отита;

- резкие перепады атмосферного давления (подъем на автомобиле в горы, полет на самолете).

Формы заболевания

В зависимости от длительности течения воспалительного процесса катаральный отит подразделяется на острый и хронический. Катаральный отит у детей нередко заканчивается переходом в хроническую форму. Это связано с тем, что дети часто не могут дать правильную оценку своему состоянию, из-за чего лечение начинается поздно.

Кроме того, заболевание может быть одно- и двусторонним.

Стадии заболевания

Основываясь на особенностях морфологических изменений в структурах среднего уха, выделяют три стадии катарального отита:

- Серозный отит. В барабанной полости скапливается серозный транссудат, содержащий небольшую примесь слизи.

- Клейкое ухо. Клетки слизистой оболочки среднего уха активно продуцируют слизистый секрет, который, смешиваясь с продуктами клеточного распада, приобретает вязкость и становится клейким.

- Спаечная. Скопившийся экссудат организуется, количество слизи уменьшается. Это создает условия для формирования спаечного процесса, который приводит к рубцовой облитерации барабанной полости или адгезивному (слипчивому) отиту.

Симптомы

При катаральном отите общее состояние пациентов практически не страдает.

По статистике каждый второй случай тугоухости обусловлен катаральным отитом. Это объясняется поздним обращением пациентов за медицинской помощью.

Основными симптомами заболевания являются:

- шум в ухе;

- ощущение заложенности уха;

- понижение слуха с его изменчивостью при наклоне головы;

- аутофония – усиленное восприятие одним ухом собственного голоса.

Боли в пораженном ухе при катаральном отите отсутствуют.

Читайте также:

13 причин субфебрильной температуры

10 мифов о насморке

8 напитков, полезных при простуде

Диагностика

Диагностика проводится отоларингологом на основании жалоб пациента на ухудшение слуха и данных отоскопии.

Отоскопическими признаками острого катарального отита являются:

- втянутость барабанной перепонки;

- желтоватый или желтовато-зеленый цвет нижних отделов барабанной перепонки (при гриппозной инфекции – синюшный);

- инъекция сосудов барабанной перепонки;

- наличие жидкости в барабанной полости.

При хронической форме катарального отита барабанная перепонка из-за своего растяжения становится настолько дряблой и тонкой, что при отоскопии создается впечатление ее полного отсутствия. В момент продувания слухового прохода она вновь частично или полностью смещается в просвет наружного слухового прохода. В некоторых случаях при этом четко видны известковые бляшки, просвечивающие через эпидермальный и фиброзный слои барабанной перепонки, – признак мирингосклероза. На поздних стадиях катарального отита при отоскопии видны спайки и рубцы барабанной перепонки, ее припаянность к медиальной стенке барабанной полости.

Также в диагностике катарального отита применяют следующие методы:

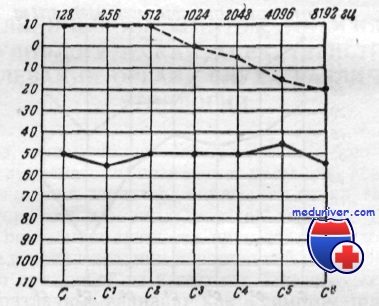

- импедансометрия – обнаруживается уплощенная кривая;

- аудиометрия – фиксируется повышение порога воздушного проведения звука;

- камертонные пробы – характерны отрицательные результаты опытов Федеричи, Ринне;

- рентгенография костей черепа – понижена пневмотизация ячеек сосцевидного отростка;

- компьютерная томография височных костей (выполняется в диагностически сложных случаях).

Катаральный отит развивается на фоне воспалительных заболеваний носовой полости и ротоглотки.

Широкое применение имеет метод эндоскопического исследования носоглотки при помощи мягкого эндоскопа (фиброскопия). Он позволяет во всех подробностях осмотреть глоточные устья слуховых труб, выявить причину и характер обструкции слуховой трубы.

Лечение катарального отита

При лечении катарального отита вначале прибегают к консервативной тактике, и только при ее неэффективности производят хирургическое вмешательство.

Этиотропная терапия катарального отита строится на устранении первопричины заболевания (воспаления ротоглотки, носовой полости, придаточных пазух). Для анемизации слизистой оболочки носа и улучшения оттока секрета из барабанной полости сосудосуживающие средства в виде назальных капель. При остром воспалении выполняют катетеризацию слуховых труб с последующим введением в них антибиотиков, глюкокортикоидов, протеолитических ферментов.

Источник: lorklinika1.ru

Источник: lorklinika1.ru

После стихания острого воспаления проводятся следующие процедуры:

- продувание слуховых труб;

- электростимуляция слуховых труб;

- пневмотубомассаж.

Для купирования активности воспаления пациентам с катаральным отитом назначают нестероидные противовоспалительные средства. Учитывая, что в патогенезе развития заболевания определенную роль играет высокая аллергизация, оправдано применение антигистаминных препаратов.

В лечении хронического катарального отита эффективны методы физиотерапии:

- электрофорез с лидазой, хлоридом кальция, димедролом;

- гелий-неоновая лазерная терапия через глоточное устье слуховой трубы.

При неэффективности терапии возникают показания к оперативному вмешательству (тимпанопункция, миринготомия, тимпанотомия, шунтирование барабанной перепонки классическим методом или по Солдатову, трансмастоидальное дренирование сосцевидной пещеры, входа в пещеру и барабанной полости).

Дети часто не могут дать правильную оценку своему состоянию, из-за чего лечение начинается поздно.

Возможные последствия и осложнения

В отсутствие необходимого лечения катарального отита адгезивные и рубцовые процессы в среднем ухе приводят к развитию стойкой тугоухости.

Прогноз

По статистике каждый второй случай тугоухости обусловлен катаральным отитом. Это объясняется поздним обращением пациентов за медицинской помощью. При своевременном начале терапии прогноз в отношении сохранения слуха благоприятный.

Профилактика

Профилактика катарального отита включает следующие мероприятия:

- повышение общих защитных сил организма (закаливающие процедуры, занятия спортом, рациональное питание);

- своевременное выявление и активное лечение воспалительных заболеваний ротоглотки, носовой полости и придаточных пазух;

- ежегодная вакцинация от гриппа;

- отказ от курения.

Кроме того, следует:

- не допускать длительной заложенности носа;

- не допускать попадания воды из открытых источников в слуховой проход;

- проводить правильную очистку ушей от серы, избегая травм слухового прохода и барабанной перепонки;

- при изменении атмосферного давления, например, при взлете или посадке самолета, сосать леденцы, постоянно сглатывая слюну (детей грудного возраста следует приложить к груди).

Видео с YouTube по теме статьи:

Информация является обобщенной и предоставляется в ознакомительных целях. При первых признаках болезни обратитесь к врачу. Самолечение опасно для здоровья!

Источник