Как пишутся диагнозы при ожогах

1. Ожог. 2. Этиологический фактор (пламенем, паром, кислотой…). 3. Глубина поражения (римскими цифрами). 4. Площадь общего и глубокого (в скобках) поражения. 5. Перечисление пораженныхучастков. 6. Сопутствующие ожогам кожи поражения, связанные с действием термического агента (ожоги ВДП, отравление продуктами горения, общее перегревание). 7. Наличие ожогового шока (степень и тяжесть) или другого периода ожоговой болезни. 8. Индекс тяжести поражения. 9. Осложнения. 10. Перечисление сопутствующих травм и заболеваний. Пример:Клинический диагноз: Ожог пламенем 1, 2, 3А-Б ст. 25% (15%) поверхности тела правой верхней конечности, туловища, правого бедра. ОДП легкой степени. ОШ легкой степени. ИТП – 49 ед. Сопутствующий диагноз: перелом правой ключицы… Ожоговый шок Врачи реаниматологи принимают непосредственное участие в лечении первой стадии ожоговой болезни – ожогового шока. Ожоговый шок – остро возникающее патологическое состояние, обусловленное обширным термическим поражением кожи и подлежащих тканей, приводящее к тяжелым расстройствам гомеостаза с преимущественным нарушением микроциркуляции, сосудистой проницаемости и обменных процессов.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

© cyberpedia.su 2017-2020 – Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. |

Источник

Правильное написание диагноза ожога

подразумевает следующую последовательность

(Цит. по Парамонов Б.А., Порембский Я.О.,

Яблонский В.Г., 2000).

• На первое место ставят слово «ожог».

• На второе место ставят этиологический

фактор – пламя, горячая жидкость, горячий

пар, кислота и т.д.

• На третьем месте помещается дробь: в

числителе отражают площадь в процентах

общего и глубокого поражения, при этом

площадь глубокого ожога пишут в скобках;

в знаменателе указывают глубину поражения

римскими цифрами.

• На четвертом месте перечисляют

пораженные участки тела.

• Далее отмечают сопутствующие ожогам

кожи поражения, связанные с действием

термического агента (ожоги верхних

дыхательных путей, отравление оксидом

углерода и продуктами горения, общее

перегревание).

• При обширных поражениях отражают

наличие ожогового шока с указанием

степени его тяжести.

• Далее перечисляются сопутствующие

травмы и заболевания.

В случае, когда у пострадавшего помимо

ожогов кожи имеется поражение дыхательных

путей, общее перегревание и другие

поражения, на первое место в диагнозе

ставят определение «Многофакторное

поражение… »

Принципы оказания неотложной помощи при ожогах

На месте получения травмы:

• прекращение действия термического

агента;

• охлаждение обожженных поверхностей;

• купирование болевого синдрома;

• обработка раневой поверхности;

• обильное питье (теплый чай, щелочная

вода и др.) при отсутствии тошноты и

рвоты.

Перед транспортировкой:

• купирование болевого синдрома;

• нейролептики;

• антигистаминные препараты;

• обработка раневой поверхности, если

она не была произведена до приезда

бригады СП.

В процессе транспортировки (более 1 ч):

• ингаляция кислорода;

• анестезия наркотическими аналгетиками;

• прием щелочно-солевых растворов при

отсутствии тошноты и рвоты;

• в/в введение коллоидов и/или

кристаллоидов;

• кардиотоники.

Квалифицированная врачебная помощь в

условиях стационара (главная первоначальная

цель – купировать ожоговый шок).

Специализированная медицинская помощь.

Неотложная помощь на месте получения травмы (догоспитальный этап медицинской помощи)

Основные цели неотложной помощи: спасение

жизни пострадавшего, предупреждение

тяжелых осложнений, снижение выраженности

основных проявлений ожоговой травмы

(боли, обезвоживания). Неотложная помощь

(вообще, а не только при ожогах) включает

три группы мероприятий:

• немедленное прекращение воздействия

внешних повреждающих факторов и удаление

пострадавшего из неблагоприятных

условий, в которые он попал;

• оказание неотложной помощи пострадавшему

в зависимости от характера и вида травмы;

• организация скорейшей доставки

(транспортировки) пострадавшего в

лечебное (желательно специализированное)

учреждение.

Удаление пострадавшего из опасной

зоны и прекращение действия термического

агента. Эти мероприятия осуществляется

всеми возможными способами. Необходимо

прекратить действие поражающих факторов

(горячей воды, дыма, химических веществ)

на организм. Вынести пострадавшего (при

пожаре) из помещения на воздух. При

необходимости восстановить и поддерживать

проходимость дыхательных путей. Для

прекращение действия термического

агента можно использовать воду, снег,

песок и другие подручные средства.

Использовать подручные тканевые изделия

следует в последнюю очередь, так как

они создают условия для более длительного

воздействия высоких температур на

пострадавшего. После ликвидации

воздействия термического агента следует

произвести быстрое охлаждение обожженных

участков. При поражении кистей рук

необходимо снять кольца, браслеты и пр.

для предотвращения отека и ишемии

пальцев.

Охлаждение обожженных поверхностей

часто является практически единственным

действенным методом местного воздействия

при оказании первой помощи. Даже спустя

30 мин и более имеет смысл охлаждать

ткани, так как это снижает выраженность

отека и ранних воспалительных явлений.

Оно может быть осуществлено с помощью

длительного промывания холодной водой

(если это ожоги I-II степени), прикладыванием

криопакетов, полиэтиленовых пакетов

или резиновых пузырей со льдом, снегом,

холодной водой и др. Охлаждение должно

проводиться не менее 10-15 мин, не задерживая

транспортировки пострадавшего. Оно

препятствует прогреванию глубжележащих

тканей (тем самым способствуя ограничению

глубины термического повреждения),

уменьшает боль и степень развития отека.

При отсутствии возможности применения

охлаждающих агентов обожженные

поверхности следует оставить открытыми

с целью их охлаждения воздухом.

Купирование болевого синдрома. Болевой

синдром в первые часы после ожога

является результатом температурного

воздействия на ткани и расположенные

в них нервные рецепторы. Хотя выраженность

болевого синдрома трудно оценить

объективно, известно, что при поверхностных

ожогах его интенсивность существенно

выше, чем при глубоких поражениях, при

которых погибают не только нервные

рецепторы, но и поверхностные нервы.

Поэтому патогенетически оправдано,

кроме охлаждения, применение аналгетиков.

Препараты НЛА на этом этапе из-за

кратковременности эффекта, как правило,

не применяются. Также не применяются

морфиноподобные аналгетики из-за их

побочных эффектов. Допустимо применение

препаратов ряда нестероидных

противовоспалительных средств (НПВС)

– аналгина, баралгина, диклофенака,

кеторола в общепринятых дозах.

Обработка раневой поверхности на

месте происшествия. Категорически

запрещается убирать с пораженной

поверхности части обгоревшей одежды,

вскрывать ожоговые пузыри. Части

обгоревшей одежды следует оставлять в

ране, отрезав их ножницами от целой

ткани. Пораженную поверхность следует

закрыть стерильной повязкой, обильно

смоченной раствором любого антисептика

(например, фурацилина). Допустимо

закрывать рану сухой стерильной повязкой,

но это не оптимальный вариант, так как

происходит ее быстрое прилипание

(присыхание) к ожоговой поверхности, в

результате чего возможно травмирование

раны при последующем снятии повязки.

Не рекомендуется на этапе оказания

первой помощи использовать препараты

на жировой основе (мази, жиры), так как

они создают условия, препятствующие

образованию сухого струпа, обладают

«термостатическими» свойствами,

способствуя тем самым быстрому размножению

микроорганизмов. В крайнем случае

обожженный участок можно на несколько

часов (этап транспортировки) оставить

без повязки.

Обильное питье. До приезда бригады

скорой помощи (СП) пострадавшему, при

обширных ожогах и отсутствии тошноты

и рвоты, следует дать теплый чай, щелочную

воду и др. Если больной даже не испытывает

жажды (это бывает редко), следует проявить

настойчивость и убедить его принять

хотя бы 0,5-1 л жидкости, особенно, если

период последующей транспортировки

займет несколько часов. Это необходимо

для коррекции развивающейся гиповолемии.

Источник

Ожоги и ожоговая болезнь.

Лечение на этапах эвакуации.

Содержание:

- Вводная часть. Актуальность проблемы.

- Определение ожога. Определение ожоговой болезни.

- Классификация: по этиологическим факторам, глубине, распространенности. Сочетанная травма. Комбинированная травма.

- Определение площади ожога. Правило девяток. Правило ладони. Индекс тяжести поражения.

- Формулировка диагноза.

- Медицинская сортировка пострадавших.

- Лечение. Первая медицинская помощь. Первая врачебная помощь. Алгоритм №45 «Ожоги» (приказ МЗ РБ №1030 2010 г. «Об утверждении клинического протокола оказания скорой (неотложной) медицинской помощи взрослому населению и признании утратившими силу отдельных структурных элементов приказа Министрества здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня 2006 г. № 484».

- Госпитализация пациентов.

1. Вводная часть. Актуальность проблемы.

Термические поражения являются наиболее тяжелыми из всех видов травматических повреждений и превалирующими при чрезвычайных ситуациях. В Республике Беларусь ежегодно обращается за медицинской помощью свыше 35 тысяч обожженных, более 10 тысяч из них проходят лечение в хирургических и ожоговых стационарах. Госпитальная летальность от термических поражений составляет 8-10%.

2. Определение ожога. Определение ожоговой болезни.

Ожог – разновидность травмы, полученной в результате воздействия высокой температуры, химических веществ, электрического тока или ионизирующего излучения (алгоритм 45 «Ожоги»).

Ожоговая болезнь (ОБ) – синдром, связанный с нарушением функции покровов (кожи и слизистых). Включает первичное локальное поражение покровов (видимых и невидимых) и вторичное нарушение функции всех органов и систем, причем последнее имеет главное значение для выздоровления. Лечение направлено, прежде всего, на предупреждение развития ОБ и тяжелых осложнений.

3. Классификация.

По этиологическим факторам:

1). Термические ожоги в результате воздействия на ткани высокой температуры. В этой группе следует различать:

А) ожоги пламенем;

Б) ожоги горячими жидкостями;

В) ожоги горячими предметами;

Г) ожоги паро- и газообразными горячими веществами;

Д) термохимические ожоги (горячими жидкостями с химически активными веществами).

Наиболее частой причиной термических ожогов является пламя. Глубина и обширность поражения зависит от температуры травмирующего агента, площади контакта с кожным покровом и экспозиции воздействия.

2). Химические ожоги возникают при воздействии на кожу и слизистые оболочки химически активных веществ. К этой группе относятся:

А) ожоги крепкими кислотами (серной, соляной, азотной, ортофосфорной, уксусной и др.);

Б) ожоги крепкими щелочами (едкий натр, едкий калий, каустическая сода);

В) ожоги солями тяжелых металлов;

Г) ожоги фосфором.

Глубина заражения при химических ожогах зависит от вида травмирующего агента, его концентрации и экспозиции.

3). Электрические ожоги возникают в результате прохождения электрического тока через ткани и превращения электрической энергии в тепловую. Кроме ожогов электрический ток оказывает биологические, электрохимическое и механическое воздействие, приводя к системному поражению – электротравме.

Электрические ожоги всегда глубокие. Обширность и тяжесть поражения зависят от напряжения, силы тока, других факторов. Чем больше напряжение тока, тем обширнее ожоги; чем больше сила — тем опаснее для жизни поражение. Важно проследить путь прохождения тока через организм (петли тока). Наиболее опасные для жизни поражения вызывает прохождение электрического тока через область сердца и ЦНС. Различают поражения низковольтным бытовым током (110-220 вольт), промышленным (380 вольт) и высоковольтным – ( более 1000 вольт).

4). Световые ожоги (воздействие световой энергии при наземном или воздушном взрыве ядерных боеприпасов и лазерного оружия). Световые ожоги при ядерном взрыве вызывают мгновенные или профильные поражения открытых частей тела, обращенных в сторону вспышки, способны поражать зрение, воспламенять горючие материалы и одежду, что приводит к возникновению обширных ожогов пламенем (вторично).

5). Лучевые ожоги в результате одномоментного или суммарного воздействия на кожу обширных доз проникающей радиации (альфа, бэтта, гамма-лучей и нейтронов).

По глубине:

I степень – повреждение верхнего слоя ороговевшего эпидермиса. Проявляется гиперемией кожи, небольшим отеком и болью. Через 2-4 дня все явления проходят самостоятельно, наступает спонтанное выздоровление. Погибшая часть эпидермиса слущивается. Никаких следов не остается. Первая помощь – местное охлаждение ( холодной водой) , что уменьшает отек и боль.

II степень – повреждение эпидермиса до росткового, слоя. При этом образуются небольшие пузыри, наполненные серозным содержимым янтарного цвета. Ожоги II степени заживают самостоятельно путем естественной регенерации кожи из сохранившегося росткового слоя с образованием полноценного кожного покрова за 1-2 недели.

III А степень – частичное повреждение дермы. Дном раны служит оставшаяся неповрежденная часть дермы с ее эпителиальными элементами (потовыми, сальными железами, их протоками, фолликулами корней волос). При первичном осмотре высокотемпературными источниками (ожоги электродугой, вспышкой паров бензина, газа) погибший эпидермис может быть фиксирован к частично погибшей дерме и тогда раневая поверхность имеет буроватый или «шоколадный» цвет с отсутствием капиллярного пульса и болевой чувствительности. Погибший эпидермис при небольшом усилии отслаивается, что может служить диагностическим тестом. Могут быть пузыри, но они большого размера (до десятков и сотен мл. в одном пузыре), напряженные, нависающие, нередко имеют сливной характер. Если пузыри разрушены или удалены, раневая поверхность имеет пестрый вид с чередованием серых и белых участков с розовыми вкраплениями. Болевая чувствительность резко снижена или отсутствует. Капиллярный пульс на дне раны очень вялый или отсутствует. В дальнейшем, в течении 3-5 дней, на ранах формируется тонкий некротический струн, при сухом некрозе напоминающий пергаментную бумагу, при влажном – серую влажную фибринную пленку. Заживление ран происходит самостоятельно из сохранившихся эпителиальных элементов придатков кожи путем островковой эпителизации в срок 3-6 недель. Чем меньше островков эпителия осталось на дне раны, тем медленнее раны заживают и тем не совершеннее кожный покров после выздоровления, что в части случаев приводит к развитию контрактур и обезображивающих рубцов.

Ожоги I, II, IIIА ст. поражают только верхние слои кожи и поэтому называются поверхностными. Они имеют потенциальную возможность самостоятельного заживления. Местное лечение их консервативно.

В основе обеспечения заживления этих ожогоз лежит профилактика и борьба с нагноением раны. Поверхностные ожоги способны заживать самостоятельно, если не произошло нагноения и вторичного углубления раны.

IIIБ степень -тотальная гибель кожи до подкожно-жировой клетчатки.

IV степень – гибель не только кожи на всю глубину, но и глубжележащих тканей.

Ожоги IIIБ – IV степени называются глубокими и подлежат хирургическому лечению – удаление некроза и восстановление кожного покрова путем кожной пластики.

По Международной классификации МКБ – Х к поверхностным относят ожоги I и II степени, а к глубоким соответственно ожоги IIIА, IIIБ и IV степени.

По распространенности:

Ограниченные (не приводят к развитию ожоговой болезни и требуют местного лечения), обширные (приводят к развитию ожоговой болезни).

При поверхностных ожогах у детей до 1 года ОБ развивается при ожоге в 1% поверхности тела, а практически при любом ожоге. У старших детей при % ожога, равном количеству лет. Молодые взрослые дают развитие ОБ при 15% поражения. С 50-60 лет этот процент снижается и в 70 лет уже при 3% поражения развивается ОБ. Глубокие ожоги в 3 раза тяжелее поверхностных, соответственно при меньшей площади поражения развивается ОБ. ОБ вызывает один только ожог дыхательных путей или глазных яблок.

В диагнозе должны быть отражены следующие моменты: характер ожога (термический, электрический, химический), вызвавший ожог агент (ожог пламенем, щелочью и т.п.), анатомическая область, площать ожога в виде формулы, где S – площадь ожога, в числителе площадь всего ожога, в скобках – глубокого, в знаменателе степени ожогов. Указываются также тяжелые сопутствующие поражения (отравление углекислым газом, дымовая токсическая ингаляция (объединяются в “ингаляционную травму”), ожог роговиц и пр.). В случае комбинированной травмы (больше одного поражающего фактора) на первом месте «Комбинированная травма».

4. Определение площади ожога

Правильное определение площади поражения является важным условием для построения схемы адекватного лечения. У взрослых используют «правило девяток» и «правило ладони».

Согласно « правилу девяток»:

площадь головы и шеи равна 9% поверхности тела;

верхние конечности по 9%

нижние конечности по 18%

туловище спереди 18%

туловище сзади 18%

промежность и ее органы 1%

«Правило ладони». Площадь ладонной поверхности кисти составляет примерно 1-1,2% площади тела хозяина, на чем основано определение площади ран «правилом ладони». У детей площадь ожоговых ран в % рассчитывается по таблице Ланда и Броудера.

Прогноз: до 30 ед. – благоприятный,

30 – 60 — относительно благоприятный,

61-90 — сомнительный,

91 и более – неблагоприятный.

Индекс тяжести поражения. ИТП приемлем во всех возрастных группах. Отягощающие обстоятельства (тяжелые сопутствующие заболевания и комбинированные поражения) ухудшают прогноз на 1-2 единицы.

Прогноз ожогов является вторым важным моментом после установления диагноза. В литературе обсуждается много прогностических признаков. С нашей точки зрения, наиболее целесообразными являются ИТП (индекс тяжести поражения) и правило сотни (ПС). При ИТП 1% поверхностного ожога дает 1 единицу тяжести, 1 % глубокого ожога – 3 ед. Ингаляционная травма без нарушения функции дыхания дает 15 единиц, с нарушением – 30 единиц тяжести.

Индекс Франка – интегральная составляющая площадей поверхностного и глубокого ожогов, выраженная в единицах. Подразумевается, что каждый процент поверхностного ожога равен единице, а каждый процент глубокого – трем единицам. Пpименяется для диагностики и оценки степени тяжести ожогового шока.

Пример:

Площадь ожогов – 9% поверхности тела.

Из них 6% – глубоких.

6% &s; 3 + 4% = 22%

Тяжесть состояния как при 22% поверхностных ожогов à ожоговая болезнь!

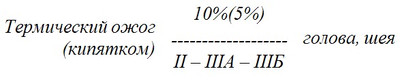

5. Формулировка диагноза

Формула обозначения ожогов по Джанелидзе

При формулировке диагноза ожог обозначается как дробь, где в числителе написана общая площадь поражения в %, рядом в скобках – площадь глубоких ожогов, в знаменателе – степени ожога. Перед дробью указывается этиологический фактор (термический, химический, лучевой ожог), а после нее – зоны поражения (голова, туловище и др.).

Например:

Это означает: термический ожог головы и шеи II-III степени с общей площадью ожогов 10%, из которых 5% – глубокие ожоги.

Можно: Ожоговая болезнь, термический ожог пламенем передней поверхности грудной клетки и обоих предплечий. Шок II ст. тяжести.

Здесь S – площадь ожога.

6. Медицинская сортировка пострадавших

При массовом поступлении пострадавших из очага возгорания с ожогами следует провести медицинскую сортировку с выделением следующих сортировочных групп:

I – поражение с крайне тяжелыми ожогами – свыше 70 % поверхности тела, глубокими ожогами более 40% поверхности тела, в возрасте старше 60 лет с ожогами меньшей площади, с ожогом дыхательных путей (ОДП), а также пострадавшие в терминальном состоянии – этой группе пораженных проводится симптоматическая терапия;

II – пораженные с тяжелыми ожогами – свыше 20 % поверхности тела с поверхностными ожогами, глубокими ожогами более 10 % поверхности тела, с ожогами верхних дыхательных путей – нуждаются в неотложной медицинской помощи;

III – пораженные с ожогами до 20 % поверхности тела, с глубокими ожогами до 10 %, помощь этим пострадавшим может быть отсрочена;

IV – ходячие обожженные с поверхностными ожогами до 15 %, глубокими не более 5 %, ОДП – нет, после оказания неотложной помощи направляются на амбулаторное лечение.

7. Лечение

Доврачебная помощь и первая врачебная помощь:

На догоспитальном этапе нередко до прибытия СМП первая медицинская помощь не оказывается. Поэтому бригаде скорой медицинской помощи приходится начинать именно с мероприятий первой медицинской помощи.

▪ Оценка витальных функций (сознание, ЧСС, АД, частота дыхания), нуждающимся необходимо срочное проведение сердечно-легочной реанимации: восстановление проходимости дыхательных путей, по показаниям закрытый массаж сердца, проведение искусственного дыхания «изо рта в рот». Реанимация проводиться пострадавшим с ограниченными ожогами, у которых остановка сердечной деятельности и дыхания наступила в результате непроходимости дыхательных путей, травмы грудной клетки, черепно-мозговой травме, электротравме и др.

▪ Обезболивание проводиться введением наркотических и ненаркотических аналгетиков в обычной дозировке желательно внутривенно.

▪ При ожоге свыше 15% – инфузнонная терапия.

▪ Первичная хирургическая обработка раны зависит от типа ожога.

– Термические ожоги – ожоговую поверхность покрыть чистой сухой простыней. Предпочтение отдается ожоговым ватно-марлевым повязкам. Это предупреждает соприкосновение с воздухом и уменьшает боль.

– Электротравма. Электрический ток, проходя через ткани, может вызвать глубокое поражение. Следует заметить, что при незначительной видимой поверхности ожога, возможно поражение глубжележащих тканей.

– Химические ожоги. Химический агент должен быть немедленно смыт большим количеством воды в течение не менее получаса.

▪ Транспортировка в лечебное учреждение.

Пострадавшим, находящимся о состоянии ожогового шока, необходимо немедленно начать проведение иифузионной терапии. При параметрах гемодинамики (АД < 90 мм.рт.ст., ЧСС > 120 уд.в мин.) производиться струйное введение кристаллоидов до 1,5 – 2,0 л растворов. Обязательным является проведение кислородотерапии. Обезболивание во время транспортировки предпочтительнее проводить наркотическими аналгетиками с обязательным учетом параметров гемодинамики (морфии 4 mg внутривенно через 1-2 часа).

Алгоритм 45 «Ожоги» предусматривает:

● Прекращение воздействия повреждающих агентов.

● Быстрое и продолжительное (до исчезновения боли) охлаждение поражённых тканей проточной холодной водой 12-18оС (помнить об опасности переохлаждения) в течение 10-15 мин. Не производить реакцию нейтрализации химического вещества на поверхности кожи!

● Удаление всех не соприкасающихся с участком ожога частей одежды

● Стерильная сухая повязка (накладка) на открытые раны

● Обезболивание:

– при 1 степени – кеторолак 3% – 1 мл в/м

– при более тяжелой степени – кеторолак 3% – 1 мл в/м, тримеперидин 2 % – 1 мл в/в, морфин 1 % – 1 мл в/в

● Седация: диазепам 5-10 мг (0,5% – 1-2 мл) в/в.

●При ингаляционной травме дополнительно: аминофиллин 2,4 % – 10 мл в/в, дексаметазон 4 – 8 мг в/в, преднизолон 60 – 120 мг в/в

● При 2 и более степени – Оксигенотерапия – 4-6 литров О2/мин – 100 % кислородом

● При шоке или угрозе развития шока (>15%) – инфузионная терапия: 0,9 % раствор натрия хлорида со скоростью 2 л/час. Алгоритм указывает, что противопоказаны коллоидные растворы.

8. Госпитализация

Доставка в стационар по профилю основного заболевания:

(по профилю основного заболевания! В ближайший стационар можно доставить только в раннем постреанимационном периоде)

– больные с ожогами II-III степени поражения более 10% поверхности тела, дети или пожилые пациенты с поражением 5-10% поверхности тела;

– ожоги лица, кистей, стоп и гениталий;

– ингаляционный ожог;

– ожоги электрическим током;

– химические ожоги;

– больные с дополнительными травмами;

– пациенты без сознания.

Положение:

на спине;

при потере сознания – стабильное положение на боку;

при ингаляционной травме – с возвышением головным концом;

во всех остальных случаях – с приподнятым ножным концом.

Источник