Экг при пневмонии у детей

Изменения сердечно-сосудистой системы при пневмонии.

Несмотря на то, что основной функцией системы кровообращения является транспортная, участие ее в физиологических и патологических процессах в организме весьма многообразно. Поэтому, оценивая роль этой системы в воспалительных процессах органов дыхания, необходимо рассматривать происходящие изменения на всех уровнях: организменном, органном (прежде всего в бронхах и легких), клеточном, субклеточном и молекулярном.

Надо отметить, что клинические, функциональные и морфологические изменения, происходящие в сердечно-сосудистой системе (ССС) при воспалении, как правило, представляют собой сложную цепь причинно-следственных и тесно связанных между собой проявлений патологии. Поэтому доступные объективной оценке патологические сдвиги обычно являются результатом одновременного влияния многих факторов: гипоксемии, гиперкапнии, обструкции бронхов и связанных с нею нарушений вентиляции, интоксикации продуктами измененного метаболизма тканей, патологическим воздействием биологически активных веществ (БАВ), нарушений реологических свойств крови и др.

Выраженность изменений сердечно-сосудистой системы и, соответственно, клинические ее проявления зависят от распространенности поражений бронхов и легких, характера воспаления (острое или хроническое), формы (наибольшая выраженность – при экссудативной форме, наименьшая – при альте-ративной и пролиферативной), а также фазы процесса.

На уровне целостного организма изменения системы кровообращения в связи с острым бронхо-легочным воспалением достаточно типично представлены у больных с пневмониями.

Показатели центральной гемодинамики при остром воспалении в легких претерпевают ряд характерных сдвигов. По данным В.П. Сильвестрова и соавт., обследовавших 70 больных пневмонией, минутный объем кровообращения (МОК) и объем циркулирующей крови (ОЦК) на фоне активного воспалительного процесса отчетливо увеличиваются. У больных молодого возраста прирост МОК часто происходит за счет увеличения ударного объема сердца (УО). При крупозной пневмонии сердечный выброс достигает иногда очень высоких величин (УО до 216,3 мл при МОК 15,5 л), однако это увеличение обычно связано с учащением сердечного ритма.

М.И. Бутомо и соавт. обращают внимание на зависимость изменений МОК от фазы процесса: нарастание в острую фазу воспаления и возврат к нормальному при выздоровлении.

При крупозной пневмонии отмечено ускорение кровотока в большом и малом кругах кровообращения. Так, время прохождения радиоактивного препарата на участке “правый желудочек – левое предсердие” у отдельных больных уменьшалось до 2,2-3,7 сек, что, по всей вероятности, было обусловлено “шунтированием” крови через пораженные участки легких.

Системное артериальное давление (АД) при неосложненной пневмонии обычно остается нормальным или немного снижается к концу лихорадочного периода и в первые дни после падения температуры. При тяжелой пневмонии АД может быстро и значительно падать как в лихорадочный период, так и в период криза (во время и после криза). При крупозном воспалении легких вслед за падением температуры тела может развиться сосудистый коллапс: падение АД, очень частый, малого наполнения или нитевидный пульс, цианоз.

П.И. Федотов при обследовании 416 молодых больных крупозной пневмонией в первые 1-2 дня болезни обнаружил снижение систолического АД на 5-10 мм рт.ст. и диастолического – на 15-20 мм рт.ст. у 44,3% больных. Из них 4 больных поступили в состоянии коллапса, а у 13 в связи с выраженной гипотонией наблюдались обморочные состояния. При очаговой пневмонии артериальная гипотония отмечается обычно у 1/3 больных. Колебания АД обычно объясняют изменениями сосудистого тонуса, в том числе вследствие нарушения центральной его регуляции.

Крупозная пневмония с тяжелой интоксикацией может сопровождаться также снижением венозного давления.

В период активного воспалительного процесса в легких отмечено уменьшение периферического сопротивления сосудов большого круга, что рассматривается как результат приспособительной реакции сосудистого русла на значительное увеличение МОК или воздействия ток-сико-инфекционных факторов на стенки сосудов. После ликвидации воспаления наблюдается нормализация гемодинамических показателей.

Длительное динамическое наблюдение за больными с различными вариантами течения пневмонии позволило предположить, что выявляемый в остром периоде болезни гиперкинетический тип гемодинамики вляется показателем адекватной реакции сердечно-сосудистой системы на воспалительный процесс в легких. Эукинетический или гипокинетический тип гемодинамики при малосимптомной пневмонии часто сопровождает затяжное течение заболевания и может свидетельствовать об ослаблении сократительной функции сердца.

Поражение миокарда и такие клинические признаки его, как тахикардия, расширение правого желудочка и правого предсердия, усиление второго тона над легочной артерией, приглушение первого тона на верхушке сердца, чаще всего являются свидетельством тяжелого воспаления легких (крупозная пневмония, сливная очаговая пневмония).

На ЭКГ появляются характерные для таких больных снижение вольтажа, отрицательные зубцы Т во втором, третьем или во всех стандартных отведениях, смещение интервала ST, нарушения проводимости и ритма, а при резких застойных явлениях в легких – высокие, заостренные зубцы Р.

Учащение пульса наблюдается у половины больных очаговой пневмонией с выраженной интоксикацией. Тахикардия свыше 120 ударов в минуту без выраженной лихорадки почти всегда указывает на токсические повреждения миокарда, а увеличение частоты больше 130 ударов в минуту является неблагоприятным прогностическим признаком.

– Также рекомендуем “Малый круг кровообращения при пневмонии.”

Оглавление темы “Сердечно-сосудистая система и рецепторы клеток при воспалении.”:

1. Изменения сердечно-сосудистой системы при пневмонии.

2. Малый круг кровообращения при пневмонии.

3. Микроциркуляторное русло при болезнях легких.

4. Реологические свойства крови, вязкость крови при болезнях легких.

5. Роль сосудистой системы легких в ходе воспаления.

6. Особенности мембрано-рецепторных нарушений при воспалении легких.

7. Изменение активности адренорецепторов при воспалении легких.

8. Снижение адренореактивности при бактериальном воспалении легких.

9. Влияние микроорганизмов на рецепторы клеток при воспалении.

10. Рецепторы клеток в условиях вирусной инфекции.

Источник

11 апреля 2017г.

Введение

Заболевания органов дыхания – распространенная патология в детском возрасте [3]. Это подтверждается данными статистики: известно, что в структуре заболеваемости детей, проживающих на территории Тульской области, в возрасте от 0 до 14 лет в 2014 году преобладающим диагнозом, установленным впервые в жизни, являются болезни органов дыхания (69,4%). При этом по частоте выявляемости они стоят на первом месте как у детей 1 года жизни – 47,8%, так и в структуре первичной заболеваемости подросткового населения (15-17 лет) – 57,5% [1].

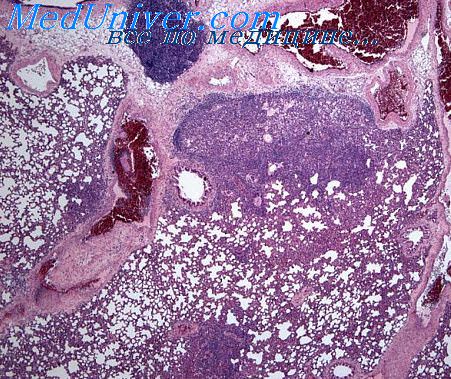

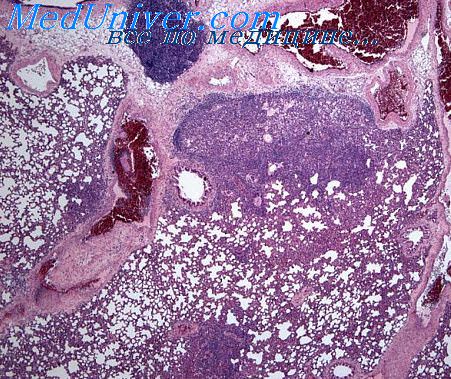

Патологическое воздействие на сердечно-сосудистую систему оказывают такие обстоятельства, как гипоксия, воспалительный процесс, а также факторы патогенности инфекционного агента. Чем длительней кислородная недостаточность, тем значительней снижение количества энергетических ресурсов кардиомиоцитов, в результате чего поддержка необходимого обмена энергии и веществ представляется для миокарда невозможной. Таким образом, гипоксическое повреждение клеток проводящей системы сердца может быть причиной нарушений сердечного ритма [2]. Перекисное окисление липидов (ПОЛ) всегда сопровождает воспалительный процесс, что приводит к дезорганизации функциональной активности всех клеток. Помимо прочего, продукты ПОЛ обладают аритмогенным эффектом, что может быть причиной ненормальной реакции ССС, которая проявляется синусовой тахикардией [6]. Инфекционные агенты вызывают целый комплекс патоморфологических изменений в сердечно-сосудистой системе, имеющий очаговый характер. При аутопсии у детей, умерших от пневмонии, обнаруживаются септические очаги в интерстиции миокарда и в периваскулярной зоне в виде очаговой лейкоцитарной инфильтрации, которые в основном располагаются в субэпикардиальных зонах миокарда. Такие септические очаги характеризуются поражением сосудов в виде острого васкулита и тромбообразованием [5].

Важно, что на фоне непрерывного роста числа детей с сердечно-сосудистой патологией в России (Школьникова М.А., 2005) значение инфекционных поражений у детей раннего возраста в развитии таких распространенных заболеваний, как нарушения сердечного ритма и проводимости не изучено. В тоже время показано, что поздняя диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы и неадекватная оценка их прогноза у детей лежат в основе формирования, как хронических форм патологии, так и высокой заболеваемости и смертности в старших возрастных группах (Школьникова М.А., Осокина Г.Г., 2010) [4].

Учитывая тесную функциональную и морфологическую взаимосвязь аппарата дыхания с системой кровообращения, представление о патогенезе бронхолегочных заболеваний не может считаться полным без характеристики состояния сердечно-сосудистой системы при различных формах респираторной патологии [3].

Цель исследования

1. Определить влияние внебольничной пневмонии и острого бронхита на состояние сердечно- сосудистой системы у детей путем оценки данных ЭКГ;

2. Оценить характер изменений на ЭКГ в зависимости от локализации и степени выраженности патологического процесса.

3. Оценить возможную роль нарушений по ЭКГ, как маркера степени тяжести процесса.

Материалы и методы

1. Проведена оценка ЭКГ у 100 детей в возрасте от 1 месяца до 15 лет на базе детского терапевтического отделения ГУЗ ТГК БСМП им. Д. Я. Ваныкина г. Тулы за 2016 год. Методом случайной выборки отобрано 50 историй болезней детей с диагнозом острый бронхит (26 мальчиков – 52%, 24 девочки – 48%), 50 историй болезней детей с диагнозом внебольничная пневмония (32 мальчика – 64%, 18 девочек – 36%). Контрольную группу составили 50 детей той же возрастной категории, которые были госпитализированы для оформления в органы соц. опеки и не имели заболеваний бронхо-легочной системы (30 мальчиков – 60%, 20 девочек – 40%).

2. Оценка данных проводилась с использованием метода прямой стандартизации [7]:

1 этап. Расчет погрупповых интенсивных показателей в сравниваемых совокупностях. 2 этап. Выбор и расчет стандарта (за стандарт была принята группа из 50 человек).

3 этап. Определение «ожидаемого» числа больных в каждой группе стандарта. 4 этап. Определение стандартизированных показателей.

3. Цифровой материал обработан с применением программы Microsoft Excel 2010.

Результаты исследования и их обсуждение

При анализе историй болезни основной группы выделены две подгруппы:

1) дети с внебольничной пневмонией;

2) дети с острым бронхитом.

Показатели локализации поражения при внебольничной пневмонии по данным рентгенологического исследования распределились следующим образом: в 70% случаев (35 детей) имела место правосторонняя пневмония (48% – очаговая, 10% – верхнедолевая, 8% – нижнедолевая, 2% – полисегментарная, 2% – субтотальная); в 22% случаев (11 детей) – левосторонняя пневмония (14% – очаговая, 8% – нижнедолевая); в 8% случаев (4 ребенка) – двусторонняя пневмония.

Рис. 1. Локализация поражения легких при внебольничной пневмонии у детей в возрасте от 1 месяца до 15 лет.

Анализ ЭКГ у детей этой группы показал, что при двусторонней пневмонии нарушения возникали в 100% случаев, при левосторонней нижнедолевой – в 75%, при правосторонней очаговой – в 62,6%, при правосторонней нижнедолевой – в 50%. При прочих локализациях нарушения выявлялись менее чем в 50% случаев.

Таблица №1 Частота нарушений, выявленных на ЭКГ, в зависимости от локализации

поражения при внебольничной пневмонии

Локализация | Количество нарушений, % |

Двусторонняя | 100 |

Левосторонняя нижнедолевая | 75 |

Правосторонняя | 62,6 |

Правосторонняя нижнедолевая | 50 |

Левосторонняя очаговая | 43 |

Правосторонняя верхнедолевая | 40 |

Прочие | 50 |

Изучение характера изменений по ЭКГ позволило установить, что наиболее часто у детей в группе с диагнозом внебольничная пневмония имеют место нарушения процессов реполяризации – 16% случаев, неполная блокада правой ножки пучка Гиса – 14% случаев, наджелудочковый гребешок – 12% случаев.

Изменения по ЭКГ у группы детей с острым бронхитом имело следующий характер: в 18% случаев возникала неполная блокада правой ножки пучка Гиса, в 14% случаев – нарушение процессов реполяризации.

При сравнительном анализе данных ЭКГ в обеих группах было выяснено, что частота встречаемости различных изменений при внебольничной пневмонии и остром бронхите выше, чем в группе контроля, однако эти различия статистически не достоверны (p>0,05).

Рис. 4. Сравнительный анализ нарушений, выявленных на ЭКГ при бронхо-легочной патологии, с группой контроля, %.

Проведен гендерный анализ нарушений, выявленных на ЭКГ. Выявлено, что у мальчиков в сравнении с девочками частота нарушений по ЭКГ выше: 28,2% против 16,7% при внебольничной пневмонии; 32,7% против 20,9% при остром бронхите.

Таблица №2 Частота нарушений, выявленных

на ЭКГ, в зависимости от пола при сравнении двух групп

детей

Группа | Мальчики нарушениями ЭКГ, % | с на | Девочки нарушениями ЭКГ, % | с на | Мальчики нарушений ЭКГ, % | без на | Девочки нарушений ЭКГ, % | без на |

Дети с внебольничной пневмонией | 28,2 | 16,7 | 21,9 | 33,4 | ||||

Дети с острым бронхитом | 32,7 | 20,9 | 17,3 | 29,2 | ||||

В группе детей с диагнозом внебольничная пневмония у мальчиков, по сравнению с девочками, преобладают такие нарушения, как неполная блокада правой ножки пучка Гиса – 15,6%, нарушение процессов реполяризации – 18,8%. У девочек в сравнении с мальчиками чаще всего имел место наджелудочковый гребешок – 16,8%.

В группе детей с диагнозом острый бронхит у мальчиков при сравнении с девочками также преобладает неполная блокада правой ножки пучка Гиса – 30,8%. У девочек же, в сравнении с мальчиками чаще всего имеют место: нарушение процессов реполяризации – 11,6% и наджелудочковый гребешок – 8,4%.

Таким образом, у мальчиков нарушения по данным ЭКГ выявляются чаще, чем у девочек, и преобладают такие изменения, как неполная блокада правой ножки пучка Гиса и нарушение процессов реполяризации.

Диагноз был верифицирован в соответствии с «золотым стандартом», включающим:

1)

клинические признаки: острое начало заболевания с лихорадкой, наличие продуктивного кашля, наличие изменений по данным объективного осмотра – появление влажных хрипов;

2)

лабораторно-инструментальные признаки: наличие патологических изменений при рентгенологическом исследовании грудной клетки, а также изменение в анализе крови.

Для оценки выраженности воспалительного процесса взяты показатели СОЭ: при пневмонии

19 случаев с нормальной СОЭ (38%) и 31 случай повышения данного показателя (62%); при бронхите 30 случаев с нормальной СОЭ (60%) и 20 случеав повышения данного показателя (40%). А также уровня лейкоцитов: при пневмонии 42 случаев с нормальным уровнем лейкоцитов (84%) и 8 случаев повышения данного показателя (16%), при бронхите 41 случаев без лейкоцитоза (82%) и 9 случаев с лейкоцитозом (18%).

Выявлена следующая взаимосвязь активности воспалительного процесса и данных ЭКГ: в группе детей с внебольничной пневмонией при повышении СОЭ нарушение процессов реполяризации наблюдается в 22,3% случаев, а неполная блокада правой ножки пучка Гиса – в 16,2% случаев; при повышении уровня лейкоцитов нарушение

процессов реполяризации наблюдается в 37,6%. В группе детей с острым

бронхитом при повышении СОЭ нарушение процессов реполяризации наблюдается в 15% случаев, а неполная блокада правой ножки пучка Гиса – в 25% случаев; при повышении уровня лейкоцитов – неполная блокада правой ножки пучка Гиса встречается в 22,2 % случаев.

Выводы

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Наиболее часто у детей в группе с диагнозом внебольничная пневмония имеют место нарушения процессов реполяризации, неполная блокада правой ножки пучка Гиса и наджелудочковый гребешок. При этом нарушения при двусторонней пневмонии возникали в 100% случаев,

при левосторонней нижнедолевой –

в 75%, при правосторонней очаговой – в 62,6%, при правосторонней нижнедолевой – в 50%. Наиболее частые изменения по ЭКГ у группы детей с острым бронхитом – это неполная блокада правой ножки пучка Гиса и нарушение процессов реполяризации.

2. У мальчиков в сравнении с девочками частота нарушений по ЭКГ выше: 28,2% против 16,7% при внебольничной пневмонии; 32,7% против 20,9% при остром бронхите. При этом преобладают такие изменения, как неполная блокада правой ножки пучка Гиса и нарушение процессов реполяризации.

3. Выявляется взаимосвязь между степенью активности воспалительного процесса и данными ЭКГ. При повышении СОЭ и уровня лейкоцитов отмечены такие изменения на ЭКГ, как нарушение процессов реполяризации и неполная блокада правой ножки пуча Гиса.

4. Не удалось доказать значимость изменений на ЭКГ, как маркера степени тяжести воспалительного процесса. Полученные различия между основной группой и группой контроля статистически не

достоверны (p>0,05).

Список литературы

1.

О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тульской области в 2015 году: Государственный доклад. — Тула: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области, 2016. — 198 с.

2.

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы у детей, больных острым обструктивным бронхитом – Коваленко Т.С. Здравоохранение: образование, наука, инновации: материалы Всерос. науч.- практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 70-летию Ряз. гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / под ред. проф. Р.Е. Калинина; Ряз. гос. мед. ун-т им. акад. И.П. Павлова. – Рязань: РязГМУ, 2013, стр.311-314.

3.

Оценка электромеханической деятельности сердца при острых бронхолегочных заболеваниях – Шайдерова И.Г.,

Муратов А.А. Вестн. Кыргыз.-Рос. Слав. ун-та N 7, 2003, т.3, стр.25-27

4.

Состояние сердечно-сосудистой системы при бронхиальной обструкции у детей. – Овсянникова Е.М. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Москва 2010.

5.

Патоморфологическая характеристика сердца детей, умерших от острой пневмонии.

– Исраилова Н.А. Вестник современной клинической медицины. —

2015. — Т. 8, вып. 5. — С.32—35.

6.

Профилактика развития нарушения адаптации сердечно-сосудистой системы при острой бронхиальной обструкции инфекционного генеза у детей раннего возраста. – Е. М. Овсянникова, Н. В. Короид, Н. С. Глухарева, Н. А. Коровина. Лечащий врач выпуск №8, 2010

7.

Статистические методы анализа в здравоохранении. Краткий курс лекций. Подготовлены авторским коллективом в составе: д.м.н., проф. Леонов С.А., при участии к.м.н. Вайсман Д.Ш., Моравская С.В, Мирсков Ю.А. – М.: ИД “Менеджер здравоохранения”, 2011. – 172 с.

Источник