Хронический гнойный отит с холестеатомой

Хронический средний отит с холестеатомойХолестеатома — эрозивный процесс, вызванный слущенным чешуйчатым эпителием, который собирается в виде скопления чешуек. Ежегодная заболеваемость составляет 3:100000 детей и 9,2 на 100000 взрослых с небольшим преобладанием мужчин (в 1,4 раза). Холестеатомы можно разделить на два основных вида: врожденные и приобретенные. В большинстве случаев при зрелой холестеатоме определяется костная деструкция. Изначально эрозия затрагивает цепь слуховых косточек и латеральную стенку аттика. При увеличении холестеатомы может происходить разрушение фаллопиевого канала, капсулы лабиринта и крыши барабанной полости. Этиопатогенез костной деструкции до конца неясен, это сложный мультифакториальный процесс. Когда холестеатома контактирует с костью, нормальная слизистая оболочка дегенерирует, и начинают скапливаться медиаторы воспаления, такие как макрофаги, моноциты и остеокласты. Значительно увеличивается число тучных клеток, обнаруживаемых в грануляционной ткани и эрозированной поверхности слуховых косточек. Многоядерные остеокласты были определены как клетки, ответственные за резорбцию костной ткани при холестеатоме. Липополисахариды, основной компонент бактериальной стенки, обнаруживаются в более высокой концентрации у пациентов с холестеатомой и разрушением костной ткани, в отличие от пациентов с холестеатомой без костной деструкции. Липополисахариды стимулируют остеокластическую костную резорбцию, вызывая созревание преостеокластических клеток, но только если эти клетки находятся во взаимодействии с рецептором активатора NF-kB (RANKL). Однажды активированные, различные цитокины секретируются в холестеатоме в повышенных количествах и усиливают процесс остеокластической активации и костной деструкции. Эти цитокины включают эпидермальный фактор роста, TNF-a, IL-la, IL-lb, IL-6, INF В и PTHrP. Было показано, что оксид азота, в частности, оксид азота II типа, повышает активацию остеокластов и формирует сродство с цитокинами IL-1B, TNF-a и IFN-g. Точный характер взаимодействия этих и других цитокинов пока непонятен, но важным остается постоянный воспалительный ответ. Исследования также показали, что холестеатома, в отличие от нормального эпителия, не имеет необходимого гомеостаза роста кератоцитов и не запрограммирована на клеточную гибель (апоптоз). Уровень пролиферативного маркера Ki-67 в холестеатоме выше, чем в коже заушной области. Кроме того, маркер клеточной гибели, такой как каспаза-3, в холестеатоме не выявляется. В формирование холестеатомы вовлечены биопленки. В биопленках внеклеточного матрикса в кератиновых чешуйках обнаруживаются как грамположительные, так и грамотрицательные бактерии. Как было показано, биопленки оказывают прямое воздействие на передачу сигнала эпителиальных клеток, таких как индукции эпидермального фактора роста и регуляции цитокинов, в частности IL-6. Теоретически, изменения в трансдукции эпителиальных клеток объясняют дисбаланс в гомеостазе роста кератиноцитов, что приводит к гиперкератиновой стадии, ускорению формирования холестеатомного матрикса и кератиновых чешуек. Формирование биопленок может объяснить трудности в эрадикации инфекции, которая сопровождает холестеатому.

а) Врожденная холестеатома. Врожденная холестеатома состоит из плоского эпителия, сохраняющегося в среднем ухе во время эмбриональной миграции плоского эпителия. Этот эпителий не имеет связи с барабанной перепонкой, которая остается нормальной и сохранной. Критерии диагностики врожденной холестеатомы жесткие и включают: Врожденная холестеатома чаще возникает в передне-верхнем квадранте барабанной полости, что отражает путь эмбриональной миграции эпителиальных клеток. Типичная клиническая картина состоит из безболезненных белесых масс, расположенных позади барабанной перепонки с различной степенью кондуктивной тугоухости в зависимости от размеров холестеатомы. Рентгенологические методы исследования выявляют мягкотканое образование в барабанной полости, которое расширяет ее и вызывает разную степень костной деструкции верхней стенки барабанной полости, цепи слуховых косточек, сосцевидного отростка и капсулы лабиринта. Врожденная холестеатома, как правило, не разрушает латеральную стенку аттика, в отличие от приобретенной. Врожденная холеастома представлена скоплением эпителиальных клеток в виде кератиновой кисты, которая не контактирует с барабанной перепонкой. Плоский эпителий, окружающий кератиновый конгломерат, может разрушать цепь слуховых косточек.

б) Приобретенная холестеатома. Приобретенная холестеатома возникает из плоского эпителия, который проникает в барабанную полость через втяжение или перфорацию барабанной перепонки. Внедрившийся эпителий образует эпителиальный детрит, который слущивается и накапливается, что при расширении приводит к разрушению костной ткани. Приобретенная холестеатома по месту своего расположения может быть подразделена на подвиды. Чаще всего встречается холестеатома аттика, возникшая в результате втяжения расслабленной части барабанной перепонки. Задневерхние втяжения распространяются в задний мезотимпанум, углубление лицевого нерва, барабанное углубление и увеличиваясь может проникать через вход в пещеру в антрум и дальше в клетки сосцевидного отростка. Холестеатома натянутой части, наименее распространенный тип, возникает в результате втяжения или перфорации всей натянутой части барабанной перепонки и неизменно связана с барабанным устьем слуховой трубы, аттиком и сосцевидным отростком. Клиническая картина приобретенной холестеатомы характеризуется втяжением или тотальной перфорацией натянутой части барабанной перепонки с эпителиальным детритом, визуализируемым при отоскопии. Расслабленная часть барабанной перепонки — наиболее частое место формирования холестеатомы. При холестеатоме имеет место кондуктивное снижение слуха как результат поражения цепи слуховых косточек. Диагностическое различие между врожденной и приобретенной холестеатомой определяется при КТ по эрозии латеральной стенки аттика, которая присутствует в приобретенной холестеатоме и отсутствует при врожденной. Патологическое исследование выявляет кератиновую кисту, тесно связанную с втяжением или перфорацией барабанной перепонки. В отличие от врожденной холестеатомы, здесь нет связи между барабанной перепонкой и холестеатомой. Эпителиальная выстилка окружает кератиновую кисту. Могут обнаруживаться различные воспалительные клетки, как доказательство бактериальной колонизации холестеатомы.

– Также рекомендуем “Хронический средний отит без холестеатомы” Оглавление темы “Болезни среднего уха.”:

|

Источник

Холестеатома уха — это опухолевидное инкапсулированное образование среднего уха, состоящее преимущественно из клеток слущенного эпителия и кристаллов холестерина. Различают истинную (врожденную) и ложную холестеатому уха. Проявляется заболевание ощущением распирания и болями в ухе, снижением слуха смешанного типа, небольшим количеством имеющих гнилостный запах выделений из уха. Холестеатома уха диагностируется при помощи рентгенографии и КТ черепа, отоскопии, зондирования и промывания барабанной полости, исследований вестибулярного и слухового анализаторов. Лечение холестеатомы уха в большинстве случаев заключается в радикальном хирургическом удалении. Иногда возможно промывание надбарабанной полости с расположенной в ней холестеатомой.

Общие сведения

Холестеатома – эмбриональное или (чаще) приобретенное псевдоопухолевое образование, происходящее из тканей среднего уха. В 90% случаев она появляется на фоне хронического гнойного среднего отита. В популяции частота гнойный отитов, осложненных холестеатомой, составляет 0,01%. Заболеванием чаще страдают дети старше 10 лет и взрослые 20-30 лет. У детей патология протекает более агрессивно с многократными рецидивами.

Холестеатома уха

Причины

Холестеатома уха может иметь врожденный характер. В таких случаях она носит название истинной. Благодаря гладкой, напоминающей поверхность жемчужины, капсуле истинную холестеатому уха называют еще «жемчужной опухолью». Она возникает вследствие эмбриональных нарушений и располагается в пирамиде височной кости. Истинная холестеатома может также находиться в других костях черепа, в боковой цистерне и желудочках головного мозга.

Ложная холестеатома уха образуется в результате длительно протекающих отитов или как последствие травмы уха. Считается, что образование ложной холестеатомы уха возможно 2 путями. В первом случае происходит врастание плоского эпителия наружного слухового прохода в полость среднего уха через краевой разрыв барабанной перепонки. Второй механизм образования холестеатомы уха реализуется при нарушении проходимости слуховой трубы в связи с евстахиитом. В результате пониженного давления в барабанной полости происходит втяжение в нее части барабанной перепонки. Когда втяжение становится достаточно глубоким, в нем начинает накапливаться кератин и слущенный эпителий, что ведет к развитию холестеатомы уха.

Патогенез

Холестеатома уха не является истинной опухолью уха, хотя по своему внешнему виду и характеру роста напоминает опухолевое образование. Холестеатома уха имеет слоистую структуру. Сверху она покрыта капсулой из соединительной ткани, под которой находится ороговевающий плоский эпителий. Средний слой холестеатомы уха представлен наложенными одна на другую пластинами слущенного эпителия и расположенными между ними кристаллами холестерина. Центральную часть холестеатомы уха или ее ядро занимает имеющий гнилостный запах беловатый детрит.

Холестеатома уха может быть единичным образованием или представляет собой скопление большого количества узелков, имеющих плотную консистенцию и размер от 3 мм. Холестеатома уха выделяет специфические химические вещества, которые приводят к резорбции окружающих холестеатому костных тканей с образованием гладкостенной полости. Кроме того, эти вещества оказывают токсическое воздействие на рецепторный аппарат внутреннего уха, вызывая расстройство звуковосприятия и реактивный лабиринтит.

Симптомы холестеатомы уха

В начальном периоде холестеатома уха может иметь бессимптомное течение. Затем пациент начинает предъявлять жалобы на чувство распирания в ухе, появление тупой, давящей, ноющей или стреляющей ушной боли. Происходит понижение слуха. Возможны головные боли, при развитии лабиринтита — головокружения. Наблюдаются выделения из уха, которые обычно имеют гнилостный запах и носят скудный характер. Отличительной особенностью является обнаружение в отделяемом небольших комочков белого цвета.

При холестеатоме уха тугоухость имеет смешанный характер. С одной стороны она обусловлена нарушением звукопроведения в связи с ограничением подвижности слуховых косточек, а с другой — расстройством звуковосприятия в результате токсического поражения рецепторов лабиринта проникающими в него агрессивными выделениями холестеатомы.

Осложнения

Разрушая рядом расположенные костные образования, холестеатома уха увеличивается в размерах. Так она со временем заполняет ячейки сосцевидного отростка, доходит до капсулы лабиринта и способна разрушить его полукружные канальцы с образованием фистулы лабиринта. При разрушении коркового слоя сосцевидного отростка холестеатома уха выходит под кожу сосцевидной области.

Разрушение стенки косного канала лицевого нерва ведет к развитию пареза лицевого нерва, стенки сигмовидного синуса — к его тромбозу. Зачастую холестеатома уха достигает размера грецкого ореха и имеет расходящиеся в различных направлениях отростки. При этом она образует гигантскую полость, похожую на полость, остающуюся после общеполостной операции на ухе.

Старая холестеатома уха включает содержащие токсическую жидкость кисты, прорыв которых в подпаутинное пространство приводит к развитию асептического менингита, в вещество головного мозга — к появлению менингоэнцефалита. Эти осложнения могут привести к гибели больного от отека головного мозга. Обострение среднего отита часто сопровождается гнойным распадом холестеатомы уха, обуславливающим развитие гнойного лабиринтита и менингита, околосинусового и экстрадурального абсцесса, абсцесса головного мозга, отогенного сепсиса.

Диагностика

К диагностике холестеатомы уха могут привлекаться не только врачи-отоларингологи, но также неврологи и нейрохирурги. В современной отоларингологии используется комплекс визуализирующих и функциональных методик:

- Рентгенография височных костей. На рентгенограммах в проекции по Майеру, Шюллеру или Стенверсу холестеатома определяется как имеющая среднюю плотность однородная тень, которая находится в круглой патологической полости с гладкими и четко визуализирующимися краями. Более точную визуальную картину образования получают при проведении КТ и МСКТ черепа.

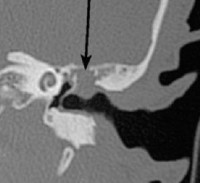

КТ височных костей. Деструкция сосцевидного отростка, сосцевидной пещеры, пирамиды и среднего уха правой височной кости, обусловленная холестеатомой

- Эндоскопия уха. При отоскопии возможно обнаружение краевой перфорации барабанной перепонки, признаков деструкции костной части слухового прохода, обусловленных разрастанием холестеатомы. При наличии краевой перфорации производят зондирование полости среднего уха пуговчатым зондом и промывание надбарабанного пространства. О наличии деструктивного процесса свидетельствует шероховатая при прощупывании поверхность кости. В пользу холестеатомы уха говорит присутствие в промывных водах включений и чешуек эпидермиса.

- Исследование слухового анализатора. Дополнительно у пациентов с холестеатомой уха проводят исследование слуха и вестибулярного анализатора. Аудиометрия выявляет снижение слуха, пороговая аудиометрия — смешанный тип тугоухости. Производят также исследование камертоном, определение проходимости слуховой трубы, электрокохлеографию, акустическую импедансометрию, отоакустическую эмиссию, вестибулометрию, электронистагмографию, стабилографию, непрямую отолитометрию.

- Неврологическая диагностика. В диагностике осложнений может применяться неврологический осмотр, МРТ головного мозга, люмбальная пункция и др.

МРТ головы. Гиперинтенсивный сигнал в области сосцевидной пещеры, сосцевидного отростка и пирамиды правой височной кости (холестеатома)

Холестеатому уха необходимо дифференцировать от опухолей и инородных тел уха, кохлеарного неврита, серной пробки, гломусной опухоли, адгезивного среднего отита, специфических гранулем при туберкулезе и сифилисе.

Лечение холестеатомы уха

Консервативная тактика

Консервативное лечение возможно лишь в случае небольшой холестеатомы уха, находящейся в надбарабанном пространстве. Терапия таких холестеатом заключается в промывании надбарабанного пространства растворами протеолитических ферментов и борной кислоты. Начинают и заканчивают процедуру промыванием полости изотоническим раствором. Подобную манипуляцию проводят ежедневно в течение недели.

Хирургическое лечение

При неэффективности консервативного лечения, большом размере холестеатомы уха, наличии осложнений показано радикальное удаление образования. В зависимости от распространенности холестеатомы хирургическое вмешательство может включать:

- санирующую операцию на среднем ухе;

- мастоидотомию;

- лабиринтотомию;

- транслабиринтное вскрытие пирамиды височной кости;

- тимпанпластику, мастоидопластику, мирингопластику и пр.

Прогноз и профилактика

В случае своевременного выявления, последовательного консервативного или радикального хирургического лечения холестеатомы прогноз благоприятный. В отдельных случаях возможны рецидивы процесса. В запущенных стадиях возможно развитие тугоухости, жизнеугрожающих внутричерепных осложнений. Профилактика холестеатомы заключается в предупреждении ХГСО, своевременном лечении воспаления среднего уха.

Источник

Хроническое гнойное воспаление среднего уха. Холестеатома

Хроническое гнойное воспаление среднего уха развивается в результате перехода острого отита в хроническое состояние. Этому способствуют самые разнообразные причины как общего, так и местного характера. К первым относятся аномалия конституции, понижение сопротивляемости организма вследствие малокровия, упадка питания и других сопутствующих заболеваний и предрасположение к хроническому процессу, обусловливаемое особенностями строения отростка.

К местным причинам, поддерживающим хронический характер гнойного процесса, принадлежат недочеты евстахиевой трубы, носоглотки и носа, из-за чего происходит повторное инфицирование барабанной полости и нарушается нормальная вентиляция среднего уха. Особую роль в этом отношении играют в детском возрасте аденоидные разращения.

Наряду с этим, причиной перехода в хроническое состояние может быть костоеда стенок барабанной полости или слуховых косточек, развитие в полостях среднего уха холестеатомы, наличие смешанной инфекции, избыточный рост грануляций и образование полипов, затрудняющих отток гноя, и присутствие инородного тела в барабанной полости. Нередко переход в хроническое состояние является результатом не одной, а нескольких причин.

С патологоанатомической точки зрения хронический отит характеризуется утолщением слизистой оболочки барабанной полости вследствие инфильтрации ее круглоклеточными элементами. Наряду с этим, имеет место разращение грануляций, которые очень часто образуются по краям отверстия барабанной перепонки, но могут исходить из любого участка слизистой оболочки. В некоторых случаях, в связи с разращением соединительной ткани, большие грануляционные вы. ступы приобретают характер настоящих полипов.

Вследствие сращения расположенных по соседству грануляций и последующей организации могут образоваться различной величины спайки, тяжи и перемычки, вызывающие ограничение подвижности слуховых косточек и запустевание целых отделов барабанной полости.

При тяжелом течении гнойного отита местами происходит разрушение слизистой оболочки, что приводит, вследствие нарушения питания кости, к образованию очагов костоеды.

При отитах с краевой перфорацией барабанной перепонки нередко наблюдается прорастание эпидермиса наружного слухового прохода в барабанную полость, в результате чего развивается десквамативный процесс, при длительном существовании которого в полостях среднего уха образуется так называемая ложная холестеатома.

По своему строению холестеатома представляет скопление отторгнутых пластинок эпидермиса, спаянных в одну массу, окруженную в некоторых случаях плотной оболочкой. Под давлением холестеатомы происходит медленное разрушение костной ткани, в связи с чем при длительном существовании гнойного отита может произойти распространение воспалительного процесса на лабиринт и содержимое черепа.

Наряду с этим, при хроническом воспалении среднего уха, в сосцевидном отростке развиваются явления остеосклероза, который надо рассматривать как реакцию костной ткани на вызываемое воспалительным процессом раздражение. В результате этого постепенно происходит запустевание воздухоносных ячеек сосцевидного отростка, который в конце концов превращается в компактную кость. В некоторых, правда, очень редких случаях наблюдается сужение и даже полное уничтожение просвета пещеры отростка.

– Также рекомендуем “Хронический гнойный отит с центральным прободением. Диагностика и лечение хронического среднего отита”

Оглавление темы “Хронический средний отит и его осложнения”:

- Хроническое гнойное воспаление среднего уха. Холестеатома

- Хронический гнойный отит с центральным прободением. Диагностика и лечение хронического среднего отита

- Хронический отит с краевым прободением перепонки. Опасность перфорации барабанной перепонки с краю

- Лечение отита с краевой перфорацией. Радикальная операция на ухе

- Ведение пациента после радикальной операции на ухе. Внутриушные операции при хронических отитах

- Туберкулез среднего уха. Туберкулезный отит

- Заболевание среднего уха при сифилисе. Внутричерепные осложнения среднего отита

- Наружный и внутренний пахименингиты. Экстрадуральные и субдуральные гнойники

- Гнойное воспаление мягких мозговых оболочек. Диагностика, прогноз и лечение гнойного лептоменингита

- Мозговые гнойники ушного происхождения. Отогенные абсцессы мозга и мозжечка

Источник