Хроническая пневмония с бронхоэктазами у детей

Наиболее частым исходом прогрессирующего процесса в легких является оформление бронхоэктазов. Наиболее частые признаки — кашель с выделением мокроты — белой или желтоватой густой консистенции, при нагноении — гнойной и с дурным запахом, иногда грязно-зеленой окраски.

Характерно обильное выделение мокроты по утрам („полным ртом»). Редко бывает кровохаркание, которое у девушек может появляться во время менстурации. Налицо более ясно выраженный диспноический синдром, в особенности при физических нагрузках.

Характерно обильное выделение мокроты по утрам („полным ртом»). Редко бывает кровохаркание, которое у девушек может появляться во время менстурации. Налицо более ясно выраженный диспноический синдром, в особенности при физических нагрузках.

Характерны бледность и различно выраженный цианоз (периоральный и на конечностях), вялость, утомляемость, одутловатость лица, короткая шея с расширенными венами. Грудная клетка бочкообразной формы, иногда деформированная, на коже — расширенные вены. Как правило, для выявления этих изменений при хронической пневмонии достаточно одной консультации врача.

Постепенно синеют ногти („маникюрные» ногти), позже они приобретают форму часовых стекол, иногда наблюдаются пальцы в виде барабанных палочек, довольно редкие, однако, у детей даже при продолжительном и тяжелом процессе. Часто обнаруживают различные изменения психики ребенка: он легко раздражается, обидчив, замыкается в себе.

Характерна выраженная истощаемость корковой деятельности, память ослабевает, дети с трудом запоминают и медленно, с большим усилием учат уроки. При усиленной и напряженной умственной работе легко может наступить срыв в высшей нервной деятельности. Со стороны вегетативной нервной системы преобладает тонус блуждающего нерва.

При физикальном исследовании грудной клетки перкуторный тон нормальный или несколько гиперсонорный, иногда местами укороченный. Дыхание везикулярное, обычно грубое, местами с бронхиальным оттенком или бронхиальное. Редко прослушивается амфорическое дыхание. Обычно устанавливаются хрипы — обильные и рассеянные, довольно изменчивые в отношении количества и локализации, сухие и влажные, а иногда слышен шум трения плевры.

Закупорка бронхов (спазм, отек бронхиальной слизистой, обильный секрет, коллапс бронхиальной стенки или поражение терминальных бронхиол) отличается более тяжелыми клиническими признаками. Дыхание шумное, свистящее, слышно на расстоянии. При физикальном исследовании грудной клетки обнаруживаются признаки, подобные признакам при бронхиальной астме.

По данным медицинского сайта MedUniver.com иногда нет кашля, а объективное исследование грудной клетки не указывает на изменения или же они весьма скудны. Это редкие формы, так называемые „немые» или „сухие» бронхоэктазы. Иногда при этих формах наблюдается кровохарканье. Признаки перегрузки правого желудочка выражены яснее, чем при хронической пневмонии без бронхоэктазов.

Однако в детском возрасте относительно редко наблюдается легочное сердце со значительными нарушениями функций правого сердца и декомпенсацией. Часто наблюдается гепатоспленомегалия. Иногда могут налицо быть данные о поражениях почек, однако амилоидоз встречается редко. Более значительными и частыми являются отклонения в картине крови, СОЭ и белках крови.

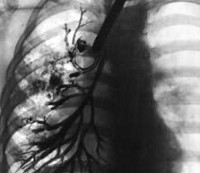

При рентгенологическом исследовании легких не всегда обнаруживают характерные и надежные данные на бронхоэктазы. В отдельных местах, чаще всего в нижних долях, преимущественно слева, иногда просматриваются тени сетчато-клеточного рисунка, а при далеко зашедшем процессе характерна картина с множеством круглых просветлений, придающих изображению вид пчелиных сот. Иногда обнаруживаются ателектазы или массивные плевральные шварты. При значительном и обширном склерозе в одном легком средостение смещено в его сторону.

Для постановки диагноза хронической пневмонии применяют и некоторые особые методы; одним из наиболее ценных является метод бронхографии. При формах без бронхоэктазов обнаруживают главным образом функциональные нарушения: гипотонию бронхиальной стенки с задержкой контрастного вещества или гипертонию с быстрой эвакуацией его, «ампутацию» бронхов, неравномерный просвет и мелкие изъяны в бронхиальной стенке.

При формах с бронхоэктазами наиболее часто обнаруживают цилиндрические расширения больших и средних бронхов, в далеко зашедшем процессе — мешотчатые бронхозктазы: округлые расширения, напоминающие мешочки по ходу патологически измененного бронхиального дерева. Цилиндрические бронхозктазы, напоминающие пальцы перчатки, развиваются обычно на основе ателектазов; неателектатические бронхозктазы чаще всего локализованы в нескольких сегментах и обычно имеют изображение „зимнего дерева» (дерево с обнаженными ветвями). Часто бронхоэктазы бывают смешанного типа. Наиболее частой локализацией являются нижние и средние доли, преимущественно сегменты 9, 10, 6, 4, 5, чаше слева.

Ангиопульмография имеет значение при определении показаний к оперативному лечению. Она позволяет отграничить врожденные сосудистые аномалии от приобретенных, установить гемодинамические нарушения легочного кровообращения и определить анатомо-функциональное состояние здорового легкого. При бронхоэктазах артерии I и II разряда сужаются вследствие продолжительного воспалительного процесса. Значение томографического исследования ограничено, так как количество получаемых данных не больше и они не более надежны, чем при рентгенографии.

Источник

Что такое Хроническая пневмония у детей –

Частота хронической пневмонии составляет 0,6-1 %’ детского населения, а среди детей, больных ХНЗЛ, дети, страдающие хронической пневмонией составляют в 10-12% [Ширяева К. Ф., 1978, и др.]. У большинства детей хроническая пневмония формируется в первые 3 года жизни, чаще всего в результате неблагоприятного течения острой пневмонии. Затяжное, а в дальнейшем хроническое течение сегментарных или полисегментарных пневмоний вызывается нарушением дренажной функции бронхов, ведущим к гиповентиляции или ателектазу, развитием локального гнойного бронхита, инфицированием бронхопульмо-нальных лимфатических узлов или разрушением легочной ткани при острых деструктивных процессах. Реже причиной хронической пневмонии являются тяжелые вирусные инфекции (грипп, аденовирусы, корь, коклюш), аспирация инородных тел или ме-татуберкулезные пневмосклерозы.

Патогенез (что происходит?) во время хронической пневмонии у детей:

В развитии хронического бронхолегочного процесса большее значение имеют преморбидных фон ребенка, нарушение резистентности организма, в том числе в результате врожденной патологии иммуногенеза.

При микробиологическом исследовании наиболее часто высеваются ассоциации пневмококка, стафилококка, Н. influenzae и реже стрептококка. У 60-70 % больных подтверждается участие вирусной инфекции в обострении хронической пневмонии.

Патоморфологические изменения при хронической пневмонии у детей характеризуются наличием локального хронического бронхита, бронхоэктазий, ателектаза, склеротических изменений в пораженной зоне легкого. Часто развиваются клеточные лим-фоидные инфильтраты, сдавливающие мелкие воздухоносные пути. В постстенотических отделах образуются дистелектазы, ателектазы или участки эмфиземы. Хроническая пневмония у детей –динамический морфологический процесс, при котором удается проследить начало воспаления и постепенное формирование пневмосклероза.

В связи с тем, что хроническая пневмония у большинства детей возникает в раннем возрасте, когда созревание легкого не закончено, создаются условия для деформации и расширения бронхов. Воспалительный процесс при затяжном течении острой пневмонии, а затем при хронической пневмонии в паренхиме легкого постепенно стихает, развивается локальный пневмоскле-роз, причем расширение и деформация бронхов сохраняются. С возрастом больного, особенно при отсутствии правильного лечения, в клинике начинают преобладать признаки бронхо-эктатической болезни. Взрослый больной часто не располагает сведениями о связи имеющихся у него бронхоэктазий с перенесенной в детстве неблагоприятно текущей острой пневмонией.

Большинство отечественных педиатров включают в понятие хронической пневмонии также и бронхоэк-татическую болезнь, выделяя соответственно особый бронхоэк-татический вариант хронической пневмонии, что обусловлено патогенетической связью обоих состояний с острой пневмонией, трудностями их дифференциальной диагностики у детей в период формирования бронхоэктазий и наличием большого числа переходных форм.

В последние годы число больных с. классической клиникой бронхоэктатической болезни уменьшилось и хроническая пневмония у детей протекает относительно легко, что позволило выделить «малые формы» заболевания и бронхоэктатический вариант .

Симптомы хронической пневмонии у детей:

При «малых формах» болезни обострения бывают не чаще 1-2 раза в год. Больные жалуются на субфебрильпую температуру, кашель с выделением слизисто-гнойной или гнойной мокроты не более 20-30 мл в сутки. Иногда и при влажном кашле мокрота не выделяется. Общее состояние и физическое развитие детей не нарушаются. Признаков интоксикации нет. Над пораженными сегментами обнаруживается укорочение перкуторного звука. Иногда перкуторные изменения бывают неотчетливы из-за развивающейся викарной эмфиземы в рядом расположенных сегментах. Аускультативно определяются мелкие и среднепузырчатые влажные хрипы. В фазу ремиссии хрипы часто отсутствуют.

При бронхоэктатическом варианте хронической пневмонии течение более тяжелое. Независимо от периода болезни сохраняются жалобы на постоянный кашель с выделением гнойной мокроты, количество которой в период обострения увеличивается до 50-100 мл и более. Дети часто отстают в физическом развитии, имеются признаки хронической интоксикации. В пораженных отделах легкого хрипы выслушиваются постоянно, а в период обострения количество и распространенность их увеличиваются за счет выраженности вторичного хронического бронхита. Обострения протекают с подъемами температуры до 38 °С и выше при частоте обострений 3-5 раз в году и более.

Диагностика хронической пневмонии у детей:

Диагноз хронической пневмонии обязательно уточняется в стационаре комплексным клинико-рентгенологическим исследованием с использованием бронхоскопии, бронхографии и лабораторных данных.

Рентгенологическая картина хронической пневмонии характеризуется усилением и деформацией легочного рисунка, уменьшением в объеме отдельных сегментов легкого, утолщением стенок бронхов. В фазу обострения возникает перибронхи-альная инфильтрация или инфильтрация респираторных отделов. Эти особенности в сопоставлении с клиникой позволили выделить обострения, сопровождающиеся рецидивами воспаления в легочной ткани и(или) бронхах.

Распространенность поражения при малых формах не превышает 1-5 сегментов, причем бронхографически обнаруживаются деформирующий бронхит или у меренные цилиндрические расширения бронхов. При бронхоэктати-ческом варианте контрастирование выявляет цилиндрические, мешотчатые или смешанные расширения бронхов. Процесс чаще локализуется в сегментах нижней доли и язычке левого легкого, в нижней или средней долях справа.

Бронхоскопически при малых формах хронической пневмонии определяются локальный гнойный или слизисто-гной-ный эндобронхитв зоне пневмосклероза и диффузная воспалительная реакция слизистой оболочки (катаральный эндобронхит) в бронхах пораженного легкого. При бронхо-зктатическом варианте распространенность гнойного эндоброн-хнта значительно больше зоны поражения, сопровождается локальной воспалительной реакцией слизистой оболочки бронхиального дерева.

К началу клинической ремиссии при малых формах хронической пневмонии гнойный эндобронхит удается ликвидировать консервативными методами лечения, но он стойко сохраняется при бронхоэктатическом варианте.

Фазы обострения и ремиссии определяются с учетом клинической динамики, микробиологического и цитологического исследования мокроты (качественное и количественное определение микробной флоры и вирусов, увеличение количества ней-трофильных лейкоцитов и клеток бронхиального эпителия), ла-, бораторных показателей активности воспаления (увеличение ‘ СОЭ, нейтрофильный сдвиг лейкоцитарной формулы, положительный СРБ, увеличение ац- и аг-глобулинов, сиаловых кислот в сыворотке крови).

Функция внешнего дыхания является одним из основных критериев в оценке тяжести заболевания. При малых формах хронической пневмонии имеются незначительные обструк-т и в н ы с нарушения в период обострения, в ремиссию эти нарушения исчезают. При бронхоэктатическом варианте хронической пневмонии отмечены комбинированные обструктивные и рестриктивные нарушения дыхания. Для определения вентиляции и кровотока в легочной ткани перспективны функциональные радиологические методы исследования.

У больных хронической пневмонией часто отмечается хроническая очаговая инфекция в носоглотке (гайморит, пансинуит, хронический тонзиллит, аденоидит). При тяжелом течении болезни и тотальном поражении верхних и нижних дыхательных путей гнойным процессом необходимо исключить врожденную иммунологическую недостаточность.

Дифференциальный диагноз хронической пневмонии проводится с легочной формой муковисцидоза, инфицированными аномалиями легких (простая и кистозная гипоплазия, секвестрация легкого и др.)» рецидивирующим бронхитом, локальной функциональной дискинезией бронхов, метатуберкулезны-мп или метапневмоиическими сегментарными пневмосклеро-зами.

Лечение хронической пневмонии у детей:

Лечение хронической пневмонии в период обострения идентично лечению острой пневмонии. Большое значение уделяется эндобронхиальным санациям, восстановлению дренажной функции бронхов, антибактериальной терапии, соответствующей выделенному возбудителю, нормализации иммунологической реактивности, санации очагов инфекции в ротоносоглотке. После лечения в стационаре необходимы санаторный этап и диспансеризация в поликлинике. Дл’я детей младшего возраста более эффективно санаторное лечение на южных курортах (Анапа, Нв-натория). При неэффективности консервативной терапии ставится вопрос об оперативном лечении.

Прогноз хронической пневмонии относительно благоприятный благодаря организации системы диспансерного наблюдения и этапного лечения, успехам легочной хирургии.

Активное лечение «малых форм» хронической пневмонии позволяет ликвидировать воспалительный процесс в зоне поражения. Однако сохраняется ограниченный пневмосклероз. Значение последнего для развития патологического процесса у взрослых окончательно не выяснено. В подростковом возрасте, особенно при курении, может прогрессировать вторичный хронический бронхит.

Необходимы запрещение курения и профессиональная ориентация больного подростка с отказом от профессий, связанных с резкими колебаниями температуры и влажности, а также при загрязненной воздушной среде.

Профилактика хронической пневмонии у детей:

Профилактика хронической пневмонии включает антенатальную охрану плода, естественное вскармливание, оберегание ребенка от ОРЗ, систематическое закаливание, активное лечение затяжных и осложненных форм острой пневмонии.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Хроническая пневмония у детей:

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о хронической пневмонии у детей, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, изучат внешние признаки и помогут определить болезнь по симптомам, проконсультируют Вас и окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

Как обратиться в клинику:

Телефон нашей клиники в Киеве: (+38 044) 206-20-00 (многоканальный). Секретарь клиники подберет Вам удобный день и час визита к врачу. Наши координаты и схема проезда указаны здесь. Посмотрите детальнее о всех услугах клиники на ее персональной странице.

Если Вами ранее были выполнены какие-либо исследования, обязательно возьмите их результаты на консультацию к врачу.

Если исследования выполнены не были, мы сделаем все необходимое в нашей клинике или у наших коллег в других клиниках.

У Вас ? Необходимо очень тщательно подходить к состоянию Вашего здоровья в целом. Люди уделяют недостаточно внимания симптомам заболеваний и не осознают, что эти болезни могут быть жизненно опасными. Есть много болезней, которые по началу никак не проявляют себя в нашем организме, но в итоге оказывается, что, к сожалению, их уже лечить слишком поздно. Каждое заболевание имеет свои определенные признаки, характерные внешние проявления – так называемые симптомы болезни. Определение симптомов – первый шаг в диагностике заболеваний в целом. Для этого просто необходимо по несколько раз в год проходить обследование у врача, чтобы не только предотвратить страшную болезнь, но и поддерживать здоровый дух в теле и организме в целом.

Если Вы хотите задать вопрос врачу – воспользуйтесь разделом онлайн консультации, возможно Вы найдете там ответы на свои вопросы и прочитаете советы по уходу за собой. Если Вас интересуют отзывы о клиниках и врачах – попробуйте найти нужную Вам информацию в разделе Вся медицина. Также зарегистрируйтесь на медицинском портале Eurolab, чтобы быть постоянно в курсе последних новостей и обновлений информации на сайте, которые будут автоматически высылаться Вам на почту.

Другие заболевания из группы Болезни органов дыхания:

Если Вас интересуют еще какие-нибудь виды болезней и группы заболеваний человека или у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.

Источник

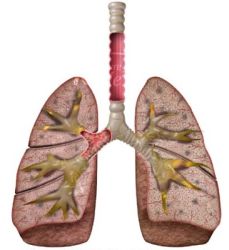

Бронхоэктатическая болезнь – это заболевание, характеризующееся необратимыми изменениями (расширением, деформацией) бронхов, сопровождающимися функциональной неполноценностью и развитием хронического гнойно-воспалительного процесса в бронхиальном дереве. Основным проявлением бронхоэктатической болезни является постоянный кашель, сопровождающийся выделением гнойной мокроты. Возможно кровохарканье и даже развитие легочного кровотечения. Со временем бронхоэктатическая болезнь может приводить к дыхательной недостаточности и анемии, у детей – к отставанию в физическом развитии. Диагностический алгоритм включает физикальное обследование пациента, аускультацию легких, рентгенографию органов грудной полости, бронхоскопию, анализ мокроты, бронхографию, исследование ФВД. Лечение бронхоэктатической болезни направлено на купирование гнойно-воспалительного процесса внутри бронхов и санацию бронхиального дерева.

Общие сведения

Бронхоэктатическая болезнь (БЭБ) – заболевание, характеризующееся необратимыми изменениями (расширением, деформацией) бронхов, сопровождающимися функциональной неполноценностью и развитием хронического гнойно-воспалительного процесса в бронхиальном дереве. Видоизмененные бронхи носят название бронхоэктазов (или бронхоэктазий). Бронхоэктатическая болезнь встречается у 0,5-1,5 % населения, развиваясь преимущественно в детском и молодом возрасте (от 5 до 25 лет). Заболевание протекает в виде рецидивирующих бронхолегочных инфекций и сопровождается постоянным кашлем с мокротой. Поражение бронхов при бронхоэктатической болезни может ограничиваться одним сегментом или долей легкого либо быть распространенным.

Бронхоэктатическая болезнь

Причины

Причиной первичных бронхоэктазов служат врожденные пороки развития бронхов – недоразвитие (дисплазия) бронхиальной стенки. Врожденная бронхоэктатическая болезнь встречается гораздо реже приобретенных бронхоэктазов. Приобретенные бронхоэктазы возникают в результате частых бронхолегочных инфекций, перенесенных в детском возрасте – бронхопневмонии, хронического деформирующего бронхита, туберкулеза или абсцесса легкого. Иногда бронхоэктатическая болезнь развивается вследствие попадания инородных тел в просвет бронхов.

Патогенез

Хроническое воспаление бронхиального дерева вызывает изменения в слизистом и мышечном слоях бронхов, а также в перибронхиальной ткани. Становясь податливыми, пораженные стенки бронхов расширяются. Пневмосклеротические процессы в легочной ткани после перенесенных бронхитов, пневмоний, туберкулеза или абсцесса легкого приводят сморщиванию легочной паренхимы и растяжению, деформации бронхиальных стенок. Деструктивные процессы также поражают нервные окончания, артериолы и капилляры, питающие бронхи.

Веретенообразные и цилиндрические бронхоэктазы поражают крупные и средние бронхи, мешотчатые – более мелкие. Неинфицированные бронхоэктазы, немногочисленные и небольшие по размерам, могут длительное время не проявлять себя клинически. С присоединением инфекции и развитием воспалительного процесса бронхоэктазы заполняются гнойной мокротой, поддерживающей хроническое воспаление в видоизмененных бронхах. Так развивается бронхоэктатическая болезнь. Поддержанию гнойного воспаления в бронхах способствует бронхиальная обструкция, затруднение самоочищения бронхиального дерева, снижение защитных механизмов бронхолегочной системы, хронические гнойные процессы в носоглотке.

Классификация

Согласно общепринятой классификации бронхоэктазы различаются:

- по виду деформации бронхов – мешотчатые, цилиндрические, веретенообразные и смешанные;

- по степени распространения патологического процесса – односторонние и двусторонние (с указанием сегмента или доли легкого);

- по фазе течения бронхоэктатической болезни – обострение и ремиссия;

- по состоянию паренхимы заинтересованного отдела легкого – ателектатические и не сопровождающиеся ателектазом;

- по причинам развития – первичные (врожденные) и вторичные (приобретенные);

- по клинической форме бронхоэктатической болезни – легкая, выраженная и тяжелая формы.

- Легкая форма бронхоэктатической болезни характеризуется 1-2 обострениями за год, длительными ремиссиями, в периоды которых пациенты чувствуют себя практически здоровыми и работоспособными.

- Для выраженной формы бронхоэктатической болезни характерны ежесезонные, более длительные обострения, с отделением от 50 до 200 мл гнойной мокроты в сутки. В периоды ремиссий сохраняется кашель с мокротой, умеренная одышка, снижение трудоспособности.

- При тяжелой форме бронхоэктатической болезни наблюдаются частые, продолжительные обострения с температурной реакцией и кратковременные ремиссии. Количество выделяемой мокроты увеличивается до 200 мл, мокрота часто имеет гнилостный запах. Трудоспособность во время ремиссий сохранена.

Симптомы бронхоэктатической болезни

Основным проявлением бронхоэктатической болезни служит постоянный кашель с отхождением гнойной мокроты с неприятным запахом. Особенно обильным выделение мокроты бывает по утрам («полным ртом») или при правильном дренажном положении (на пораженном боку с опущенным головным концом). Количество мокроты может достигать нескольких сотен миллилитров. В течение дня кашель возобновляется по мере накопления в бронхах мокроты. Кашель может приводить к разрыву кровеносных сосудов в истонченных бронхиальных стенках, что сопровождается кровохарканьем, а при травмировании крупных сосудов – легочным кровотечением.

Хроническое гнойное воспаление бронхиального дерева вызывает интоксикацию и истощение организма. У пациентов с бронхоэктатической болезнью развивается анемия, похудание, общая слабость, бледность кожных покровов, наблюдается отставание физического и полового развития детей. Дыхательная недостаточность при бронхоэктатической болезни проявляется цианозом, одышкой, утолщением концевых фаланг пальцев рук в виде «барабанных палочек» и ногтей в форме «часовых стеклышек», деформацией грудной клетки.

Частота и длительность обострений бронхоэктатической болезни зависят от клинической формы заболевания. Обострения протекают в виде бронхолегочной инфекции с повышением температуры тела, увеличением количества отделяемой мокроты. Даже вне обострения бронхоэктатической болезни сохраняется продуктивный влажный кашель с мокротой.

Осложнения

Осложненное течение бронхоэктатической болезни характеризуется признаками тяжелой формы, к которым присоединяются вторичные осложнения: сердечно-легочная недостаточность, легочное сердце, амилоидоз почек, печени, нефрит и др. Также длительное течение бронхоэктатической болезни может осложняться железодефицитной анемией, абсцессом легких, эмпиемой плевры, легочным кровотечением.

Диагностика

При физикальном исследовании легких при бронхоэктатической болезни отмечается отставание подвижности легких в дыхании и притупление перкуторного звука на пораженной стороне. Аускультативная картина при бронхоэктатической болезни характеризуется ослабленным дыханием, массой разнокалиберных (мелко-, средне- и крупнопузырчатых) влажных хрипов, обычно в нижних отделах легких, уменьшающихся после откашливания мокроты. При наличии бронхоспастического компонента присоединяются свистящие сухие хрипы.

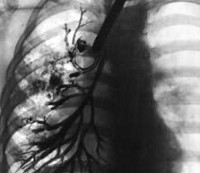

На прямой и боковой проекции рентгенограммы легких у пациентов с бронхоэктатической болезнью обнаруживаются деформация и ячеистость легочного рисунка, участки ателектазов, уменьшение в объеме пораженного сегмента или доли. Эндоскопическое исследование бронхов – бронхоскопия – позволяет выявить обильный, вязкий гнойный секрет, взять материал на цитологию и баканализ, установить источник кровотечения, а также провести санацию бронхиального дерева для подготовки к следующему диагностическому этапу – бронхографии.

КТ органов грудной клетки. Цилиндрические бронхоэктазы в нижней доле левого легкого

Бронхография (контрастное рентгенологическое исследование бронхов) является самым достоверным диагностическим методом при бронхоэктатической болезни. Она позволяет уточнить степень распространенности бронхоэктазов, их локализацию, форму. Бронхография у взрослых пациентов проводится в под местной анестезией, у детей – под общим наркозом. С помощью введенного в бронхиальное дерево мягкого катетера происходит заполнение бронхов контрастным веществом с последующим рентгенологическим контролем и серией снимков. При бронхографии выявляется деформация, сближение бронхов, их цилиндрические, мешотчатые или веретенообразные расширения, отсутствие контрастирования ветвей бронхов, расположенных дистальнее бронхоэктазов. Для диагностики степени дыхательной недостаточности пациенту с бронхоэктатической болезнью проводят исследования дыхательной функции: спирометрию и пикфлоуметрию.

Лечение бронхоэктатической болезни

В периоды обострений бронхоэктатической болезни основные лечебные мероприятия направлены на санацию бронхов и подавление гнойно-воспалительного процесса в бронхиальном дереве. С этой целью проводится антибиотикотерапия и бронхоскопический дренаж. Применение антибиотиков возможно как парентерально (внутривенно, внутримышечно), так и эндобронхиально при проведении санационной бронхоскопии. Для лечения хронических воспалительных процессов бронхов применяют цефалоспорины (цефтриаксон, цефазолин, цефотаксим и др.), полусинтетические пенициллины (ампициллин, оксациллин), гентамицин.

При бронхоэктатической болезни дренаж бронхиального дерева осуществляется также приданием пациенту положения в кровати с приподнятым ножным концом, облегчающего отхождение мокроты. Для улучшения эвакуации мокроты назначаются отхаркивающие средства, щелочное питье, массаж грудной клетки, дыхательная гимнастика, ингаляции, лекарственный электрофорез на грудную клетку.

Часто при бронхоэктатической болезни прибегают к проведению бронхоальвеолярного лаважа (промывания бронхов) и отсасыванию гнойного секрета с помощью бронхоскопа. Лечебная бронхоскопия позволяет не только промыть бронхи и удалить гнойный секрет, но и ввести в бронхиальное дерево антибиотики, муколитики, бронхолитики, применить ультразвуковую санацию.

Питание пациентов с бронхоэктатической болезнью должно быть полноценным, обогащенным белком и витаминами. В рацион дополнительно включаются мясо, рыба, творог, овощи, соки, фрукты. Вне обострений бронхоэктатической болезни показаны занятия дыхательной гимнастикой, прием отхаркивающих трав, санаторно-курортная реабилитация.

При отсутствии противопоказаний (легочного сердца, двусторонних бронхоэктазов и др.) показано хирургическое лечение бронхоэктатической болезни – удаление измененной доли легкого (лобэктомия). Иногда оперативное лечение бронхоэктатической болезни проводится по жизненным показаниям (в случае тяжелого, непрекращающегося кровотечения).

Прогноз и профилактика

Оперативное удаление бронхоэктазов в ряде случаев приводит к полному выздоровлению. Регулярные курсы противовоспалительной терапии позволяют достичь длительной ремиссии. Обострения бронхоэктатической болезни могут возникать в сырое, холодное время года, при переохлаждении, после простудных заболеваний. При отсутствии лечения бронхоэктатической болезни и ее осложненном варианте течения прогноз неблагоприятен. Тяжелое длительное течение бронхоэктатической болезни приводит к инвалидизации.

Профилактика развития бронхоэктатической болезни предполагает диспансерное наблюдение пульмонолога за больными с хроническими бронхитами и пневмосклерозом, их своевременное и адекватное лечение, исключение вредных факторов (курения, производственных и пылевых вредностей), закаливание. С целью предупреждения обострений бронхоэктатической болезни необходима своевременная санация придаточных пазух носа при синуситах и полости рта при заболеваниях зубо-челюстной системы.

Источник