Хирургическое лечение пневмонии у детей

Хроническая пневмония (ХП) занимает одно из центральных мест в хронической бронхолегочной патологии у детей. Данный термин появился еще в начале прошлого столетия (Bayle, 1810) и до сих пор пользуется в России и в странах СНГ наибольшей популярностью, хотя в течение многих лет изучения этой формы у взрослых и детей постоянно происходил процесс появления и исчезновения десятков конкурирующих названий.

В настоящее время наиболее устойчивыми альтернативными терминами для обозначения ХП являются “бронхоэктатическая болезнь”, “бронхоэктазы”, “хронический бронхит”, “деформирующий бронхит”, “пневмосклероз”. Прогресс в изучении ХП у детей, достигнутый в последние два десятилетия и включавший раскрытие характера морфологических изменений при ней, позволил дать четкое определение этой форме, дающее возможность осуществлять ее гарантированную диагностику и отличать от других клинических форм бронхолегочных заболеваний. Согласно этому определению, ХП представляет собой неспецифический бронхолегочный процесс, имеющий в основе необратимые морфологические изменения в виде деформации бронхов и пневмосклероза в одном или нескольких сегментах и сопровождающийся рецидивами воспаления в бронхах и/или легочной ткани.

В свете этого определения перечисленные термины, предлагаемые для замены термина “хроническая пневмония”, не могут считаться удовлетворительными. ХП – это ограниченный процесс, тогда как хронический бронхит – процесс распространенный или диффузный, к тому же не отражающий поражение легочной ткани. Термины “бронхоэктатическая болезнь”, “бронхоэктазы” отражают лишь один, к тому же необязательный компонент сложного бронхолегочного процесса при ХП. Это относится и к термину “пневмосклероз”. Таким образом, при определенных недостатках термина “хроническая пневмония” он в наибольшей степени отражает сущность данной формы.

Это было подчеркнуто на прошедшем в ноябре 1995 г. на базе НИИ педиатрии Российской академии медицинских наук симпозиуме педиатров-пульмонологов России, посвященном совершенствованию существующей классификации неспецифических болезней органов дыхания у детей. На симпозиуме единогласно было решено сохранить ХП как самостоятельную форму хронических бронхолегочных заболеваний у детей в обновленной классификации.

Этиология и патогенез

ХП является полиэтиологическим заболеванием. Истоками формирования являются все те процессы, которые могут привести к развитию ее морфологической основы. Это прежде всего воспаление легких, в неблагоприятных случаях развивающаяся по схеме острая – затяжная – хроническая пневмония, ателектазы различного генеза, включая врожденные, последствия аспирации инородних тел в бронхи, к которым примыкают пневмонии у детей с хронической аспирацией пищи, жидкости и желудочного содержимого. Факторами, способствующими неблагоприятному исходу пневмонических процессов, являются ранний возраст ребенка, наличие сопутствующих заболеваний, запоздалое и неправильное лечение. Из эндогенных факторов следует назвать транзиторный иммунный дефицит, временную цилиарную дисфункцию, врожденные микродефекты бронхиальных структур. В патогенезе формирования пневмосклероза ведущую роль играют нарушение бронхиальной проходимости и ателектаз. В связи с этим пневмосклероз не формируется при очаговых пневмониях, при которых, в отличие от сегментарных, ателектаз не сопутствует воспалительному процессу. Хронический воспалительный процесс в структурно нарушенных и функционально неполноценных бронхах реализуется и поддерживается бактериальной флорой.

Морфологические изменения

Морфологической основой ХП является ограниченный (сегментарный, долевой) пневмосклероз с деформацией бронхов в его зоне. Склерозирование охватывает как дистальные отделы бронхов, так и перибронхиальные ткани. По воздушности легочной ткани выделяют три степени склеротических изменений – ателектатический пневмосклероз (легочная ткань замещена склеротической), гипателектатический (воздушность легочной ткани частично сохранена) и дисателектатический (объем сегмента сохранен за счет эмфизематозно-измененных альвеол). При всех этих вариантах имеются деформации и расширения бронхов, признаки хронического бронхита, а также нарушения бронхиальной проходимости на уровне мелких бронхиальных разветвлений. В расширенных участках бронхов определяются скопления слизи, десквамированного эпителия, лейкоцитов. Кроме гиперплазии слизистой оболочки бронхов, наблюдается метаплазия ее эпителия в плоский, а в отдельных участках – атрофия. Поражение сосудов – постоянный морфологический признак ХП. Прежде всего страдает мелкая сосудистая сеть, как за счет сжимающего действия переваскулярного склероза, так и из-за изменений в сосудистой стенке (фиброз интимы, перекалибровка, эластоз стенки), что приводит к нарушению проходимости и запустеванию сосудов.

Клиника

Клиническая картина и течение ХП разнообразны и зависят от объема и локализации процесса, характера и степени поражения бронхов. Наиболее частой локализацией ХП является нижняя доля левого легкого, одна или вместе с язычковыми сегментами. Несколько реже изменения локализуются в нижней и средней долях правого легкого. У детей с этим заболеванием физическое развитие обычно соответствует возрасту. Признаки интоксикации чаще отсутствуют. Реже наблюдаются общее недомогание, утомляемость, снижение аппетита и др. Температура тела у большинства больных нармальная. К постоянным симптомам болезни относятся кашель, выделение мокроты и стойкие хрипы в легких. Наиболее частым симптомом является кашель, его интенсивность тесно коррелирует с объемом поражения. При поражениях в пределах сегментов одной доли кашель у детей вне обострения бывает редким, непостоянным, обычно по утрам с незначительным отделением мокроты. При поражении 1 – 2 сегментов кашель бывает лишь при обострении. Кашель при ХП может быть сухим или влажным. Сухой кашель чаще возникает в начале обострения болезни, вызванного острым респираторным заболеванием, в дальнейшем он становится влажным. Количество мокроты может быть разным, коррелируя с интенсивностью кашля. При обширных поражениях в фазе обострения мокрота обычно бывает гнойной или слизисто-гнойной, а в ремиссии – слизистой или слизисто-гнойной. При поражениях в пределах одной доли мокрота бывает слизистой или слизисто-гнойной в зависимости от фазы болезни. При осмотре у части детей с ХП отмечается уплощение грудной клетки на стороне поражения. При перкуссии над зоной поражения определяется притупление перкуторного звука и выслушивается ослабленное дыхание, иногда с удлиненным выдохом. При меньших по объему поражениях выслушивается жесткое дыхание, в отдельных случаях у детей раннего возраста своеобразное “скрипучее”. Типичным для аускультативной картины при ХП являются преимущественно средние и мелкопузырчатые влажные хрипы, выслушиваемые с большим постоянством над зоной поражения, часто выходя за ее пределы, а при обострениях распространяясь на все пораженное легкое, а иногда и на здоровое. У части больных наряду с влажными выслушиваются и сухие хрипы, особенно часто при обострениях звболевания. Преобладание сухих хрипов на фоне удлиненного выдоха со свистящим оттенком характерно для ХП, осложненной бронхообструктивным синдромом.

Выраженность клинических проявлений зависит от локализации и объема поражения. Наиболее яркая клиническая картина наблюдается при поражении левой нижней доли, особенно в сочетании с поражением язычковых сегментов. Менее яркая – при поражении нижней доли правого легкого. Поражение средней доли, так же как язычковых сегментов, протекает обычно малосимптомно. Наибольшая тяжесть свойственна двусторонним процессам (чаще поражаются обе нижние доли в сочетании со средней долей и язычковыми сегментами), что связано с большим объемом поражения и выраженными изменениями бронхов.

Рентгенологические изменения. На рентгенограммах грудной клетки у больных ХП определяется сближение элементов легочного рисунка в зоне поражения, повышение воздушности соседних сегментов, смещение срединной тени в сторону поражения. Эти признаки уменьшения пораженного участка легкого выражены тем лучше, чем больше объем поражения и выраженнее пневмосклероз.

При ателектатическом пневмосклерозе в зоне поражения определяется гомогенная тень с четкой границей. Для выявления изменений в средней доле и язычковых сегментах лучшие результаты дает снимок в позиции гиперлордоза.

Бронхография является основным методом диагностики, выявляющим локализацию, объем и характер поражения бронхов при ХП. В зоне поражения определяются сближение бронхов, потеря их конусности, уменьшение глубины контрастирования, деформация просвета и расширение по цилиндрическому типу. Для бронхографической картины при ХП характерны неоднородность бронхиальных изменений, наличие в пораженном отделе как деформированных, так и расширенных бронхов и различная глубина контрастирования. Это отличает ее от изменений при врожденных пороках развития легких, при которых имеется более или менее однородное поражение бронхов.

Бронхоскопическая картина тесно коррелирует с выраженностью клинических проявлений и фазой болезни, варьируя в широких пределах – от локального до распространенного и от катарального до катарально-гнойного эндобронхита.

Функция внешнего дыхания. У 70% детей с хронической пневмонией отмечается вентиляционная недостаточность (ВН). У детей с однодолевыми поражениями ВН отсутствует в 26% случаев и колеблется в пределах I – II степени у остальных. При вовлечении в процесс двух долей одного легкого в 10% случаев наблюдается ВН III степени, а при двусторонней ХП ВН выявляется у всех больных и у половины из них III степени. При ВН I – II степени преобладают обструктивные, а при III – рестриктивные и комбинированные нарушения вентиляции. Постоянная гипоксемия свойственна лишь части детей с двусторонними поражениями, что объясняет большую редкость развития у больных ХП симптома “пальцев Гиппократа”.

Изменения гемограммы отмечаются лишь при обострении болезни (умеренный лейкоцитоз с нейтрофилезом и палочкоядерным сдвигом, увеличение СОЭ).

Этиология воспалительного процесса. В мокроте больных ХП, так же как и у детей с пороками развития, обнаруживаются два преобладающихх возбудителя: гемофильная палочка (около 60%) и пневмококк (около 30%). Микроорганизмы высеваются как в монокультуре, так и в ассоциациях. Гемофильная палочка чувствительна ко многим антибиотикам, а пневмококк – к препаратам пенициллинового ряда и некоторым цефалоспоринам.

В последние годы нами изучалась роль грамотрицательного условно-патогенного микроба Branchumella catarrhalis (бранхамеллы катаралис). При ХП он был высеян в 5% случаев, занимая третье место среди всех представителей микробной флоры бронхиального секрета. Характерно, что у всех детей с ХП (кроме одного), у которых высевалfсь бранхамелла катаралис, наблюдался бронхообструктивный синдром. Все же остальные высевы этого микроба приходились на больных бронхиальной астмой и астматическим бронхитом.

Течение ХП характеризуется сменой ремиссий и обострений. Последние обычно возникают на фоне или после ОРВИ и протекают по бронхитическому типу. Клиника обострений зависит от характера ОРВИ и тяжести болезни, при этом все симптомы ХП усиливаются, появляются общие нарушения и гематологические сдвиги. Физикальные и бронхоскопические изменения нередко выходят не только за пределы пораженного участка, но и больного легкого. Ликвидация обострения занимает от 2 до 6 нед и более. Небольшая часть обострений сопровождается симптомами острой пневмонии. Такие обострения протекают тяжелее бронхитических и ликвидируются медленее.

Прогноз

У больных ХП не наблюдается прогрессирования бронхолегочного процесса на протяжении детского и подросткового возраста. Характер и объем бронхиальных деформаций не меняются. С возрастом обострения возникают реже, уменьшается выраженность основных симптомов болезни. Значительно улучшается функция внешнего дыхания: у 85% детей с поражением одной доли через 6 – 12 лет наблюдается нормальная вентиляционная функция легких, у остальных 15% – минимальная ВН. Физическое развитие у большинства детей не нарушается, причем длительность болезни не влияет на этот показатель здоровья.

Диагноз

Диагностика ХП основывается на совокупности анамнестических данных и характерных клинических и рентгенологических симптомов и может быть осуществлена на амбулаторном этапе обследования. Однако верифицированный и полный диагноз возможен лишь в специализированном стационаре после проведения бронхографии и других методов пульмонологического обследования.

Лечение

Консервативный метод лечения ХП у детей является основным. Антибиотикотерапия показана при обострениях болезни и на фоне ОРВИ в целях профилактики. Основным является системный путь введения антибиотиков (пероральный, внутримышечный, внутривенный). С учетом преобладающих возбудителей (гемофильная палочка, пневмококк) и их лекарственной чувствительности при данном заболевании используются многие антибиотики пенициллинового и цефалоспоринового ряда, эритромицин, левомицин, и др. Наиболее обоснован выбор антибиотика при учете индивидуальной чувствительности микроба – возбудителя воспалительного процесса, оценке тяжести болезни, переносимости и эффективности препаратов в прошлом. Предпочтительным при условии достаточной эффективности является применение антибиотиков внутрь. Дозы антибиотиков должны колебаться между средними и максимальными (с учетом возраста), а в тяжелых случаях быть максимальными. Длительность курса лечения определяется индивидуально и составляет в среднем 2 нед.

Муколитическая терапия. Наиболее активное муколитическое действие оказывают N-ацетилцистеин и его аналоги. Препарат применяют в ингаляциях (10% раствор) и внутрь (по 300 – 600 мг/сут в 3 приема). У больных ХП он имеет ограниченное применение. Удовлетворительный эффект дают соляно-щелочные ингаляции и ингаляции изотонического раствора хлорида натрия, а также некоторые пероральные муколитики (бромгексин, амброксол и др.).

Физиотерапия. При обострении ХП применяют высокочастотную электротерапию (микроволны, индуктотермия). При замедленной ликвидации обострения используют лекарственный электрофорез с кальцием, медью, йодом, а также грязевыми растворами. Назначают также бальнео- и грязелечение. Изучается эффективность лазертерапии.

Лечебная бронхоскопия не является самостоятельным или приоритетным видом лечения ХП. Ее следует применять при бронхообструкции, нарушающей отделение мокроты, и стойком сохранении гнойного эндобронхита. Методика лечебной бронхоскопии заключается в промывании бронхов изотоническим раствором хлорида натрия или другими растворами с последующим местным введением антибиотиков. Обычно бывает достаточно 1 – 2 процедур.

Дренаж и вибрационный массаж грудной клетки являются основными и высокоэффективными методами лечебной физкультуры (ЛФК) при ХП. Дренаж проводится в положении Квинке в течение 5 – 10 мин, когда больной производит кашлевые движения. Эффективность дренажа возрастает при применении вибромассажа грудной клетки. Дренаж у больных должен проводиться и в периоде ремиссии. Детям с ХП показаны занятия ЛФК в полном объеме, а также контролируемые занятия спортом, что улучшает их физическую и умственную работоспособность.

Показания к хирургическому лечению следует определять с учетом высокой эффективности консервативной терапии и благоприятного течения заболевания в детском и подростковом возрасте. В связи с этим показания к оперативному лечению ХП являются относительными. Хирургическое лечение наиболее показано больным с долевыми поражениями и стойким гнойным эндобронхитом, не поддающимся консервативному лечению.

Санаторное лечение направлено на закрепление результатов консервативной терапии, проведенной по поводу обострения болезни. Оно способствует также предоперационной подготовке и послеоперационной реабилитации. Основными методами являются все виды ЛФК, физиотерапия, рекомендуются подвижные игры, прогулки и спортивные упражнения.

Диспансерное наблюдение и профилактика

Задачами поликлинического этапа являются наблюдение и лечение больных ХП в период ремиссии, диагностика и лечение обострений на дому или своевременная госпитализация детей. Особое внимание должно уделяться дошкольному и школьному режиму, проведению ЛФК и постурального дренажа.

Необходимо принимать все меры, препятствующие переходу острых пневмоний в затяжные, а также назначать весь комплекс профилактики острых пневмоний.

Рекомендуемая по теме литература может быть запрошена в редакции.

Источник

Пневмония – опасное воспалительное заболевание легких, которое в некоторых случаях протекает практически бессимптомно. От патологии страдают и взрослые, и дети, но ребенок не всегда может правильно описать свои симптомы. В этой статье мы рассмотрим, каковы опасности пневмонии без повышения температуры у ребенка и как необходимо лечить данное заболевание.

Причины развития пневмонии без повышения температуры

Воспалительный процесс в легочных тканях чаще всего развивается после проникновения туда инфекционных возбудителей. Это могут быть:

- бактерии (пневмококки, стафилококки, стрептококки, хдамидии, эшерихии);

- вирусы (грипп, парагрипп, герпес, аденовирус, ветрянка);

- грибки (кандиды, аспергиллез, отличается тяжелым течением);

- паразиты (легочный сосальщик, аскариды, эхинококк, свиной цепень).

Однако далеко не любой контакт ребенка с вирусами заканчивается пневмонией. Заболевание наступает, когда организм ослаблен, и иммунная система не справляется.

Пневмония у ребенка без температуры возникает по следующим причинам:

- длительное бесконтрольное применение противокашлевых препаратов;

- использование антибиотиков, из-за чего бактерии приспособились;

- низкий иммунитет.

Низкий иммунитет влечет за собой пневмонию без температуры

Риск, что разовьется скрытая пневмония у ребенка, повышается в следующих случаях:

- при нарушениях в развитии;

- заражение во время родов;

- при анемиях;

- при хронических воспалительных процессах носоглотки;

- на фоне частых бронхитов;

- из-за нехватки витаминов и полезных веществ;

- при частых переохлаждениях.

У ребенка способно развиться бессимптомное воспаление легких из-за пассивного курения. Поэтому родители должны быть осторожными с вредными привычками, чтобы не навредить малышу.

Насколько опасна пневмония у ребенка

Если пневмония протекает без повышения температуры тела, то это скрытая форма воспаления легких. Некоторые считают, что такое течение менее опасное. На практике все иначе.

Хотя симптоматика пневмонии без повышения температуры представляется более мягкой, а ребенок не чувствует себя слишком плохо, внутри все равно происходят патологические процессы. Это повлияет на то, как быстро родители обратятся к врачу и начнут адекватное лечение. Тем временем, процесс способен привести к таким последствиям:

Менингит является осложнением пневмонии

- хроническая обструктивная болезнь легких;

- аутоиммунная гемолитическая анемия;

- менингит;

- поражения нервной системы.

Опасность скрытой пневмонии у ребенка еще и в том, что из-за патологических воспалительных процессов в альвеолах нарушается нормальный газообмен. Все органы и системы начинают недополучать достаточное количество кислорода, и возможна гипоксия.

Симптомы скрытой формы пневмонии у ребенка

Обнаружить безтемпературную пневмонию намного сложнее, чем ту, которая протекает по классической форме. Однако если родители внимательны к своему чаду, есть шанс отметить перемены и своевременно обратиться к врачу.

При первых симптомах стоит обратиться к врачу

Изменения в поведении

Вначале ребенок не испытывает симптомов, которые напрямую связаны с пневмонией. Появляющиеся признаки не похожи на проблемы с легкими. Пневмония у ребенка без температуры может выражаться следующими симптомами:

- частые беспричинные капризы;

- плач;

- необычная реакция на привычные вещи;

- раздражительность;

- пугливость;

- тревожность.

У грудничков наблюдаются изменения в поведении. У них нарушается сон, детки становятся более возбужденными. У ребенка 5-6 лет наблюдается вялость и сонливость. Малыш способен отказываться играть и неохотно реагировать на любимые занятия. На деле же это первые признаки бессимптомного течения пневмонии.

Жалобы ребенка

Хорошо, если малыш уже находится в том возрасте, когда в состоянии описать свои ощущения и недомогания. Это поможет родителям быстрее сориентироваться и понять, какая помощь необходима.

Температура не поднимается и жалобы, указывающие на воспалительный процесс в легком, не возникают. Возможны такие симптомы пневмонии у ребенка без температуры:

Отказ от принятия пищи является признаком скрытой пневмонии

- ощущение ломоты в мышцах и суставах;

- слабость во всем теле;

- беспокойства;

- тошнота и рвота;

- диспепсические явления;

- отказ от принятия пищи;

- жажда;

- насморк с выделением прозрачной слизи;

- появление одышки;

- учащенное сердцебиение.

По мере прогрессирования воспаления может возникать боль при совершении глубокого вдоха, появляться чувство нехватки воздуха. Кожа на лице у ребенка может становиться бледной. У некоторых пациентов появлялась обратная реакция: лицо обретало неестественный румянец.

Ребенок постарше может жаловаться на появление головокружения, а родители замечают, что после невысоких физических нагрузок малыш быстро потеет.

Точно определить тип заболевания дыхательных путей лишь по таким симптомам очень проблематично. Поэтому после обращения к специалисту будет необходимо пройти обследования, направления на которые выдаст участковый педиатр.

Методы диагностики пневмонии скрытого течения

Диагностировать бессимптомное воспаление легких может быть сложно. Дело в том, что для постановки диагноза нет симптомов, которые помогли бы быстро определить очаг проблемы. Для выявления пневмонии у ребенка, протекающей без температуры, доктором может быть назначен ряд обследований.

Аускультация. С помощью фонендоскопа лечащий врач внимательно прослушает легкие. Его цель – выявить наличие хрипов, свиста или жесткого дыхания.

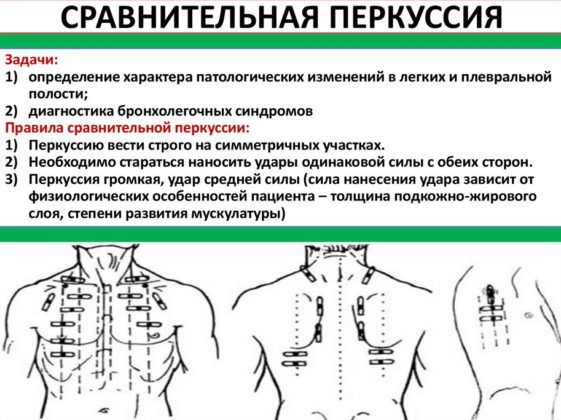

Перкуссия. Под этим методом исследования подразумевается простукивание грудной клетки. При отсутствии очагов воспаления все отделы издают отчетливый звонкий звук. Если в некоторых местах звук притупляется и становится глухим, это говорит о скоплении в этих участках легкого слизи и воспаления.

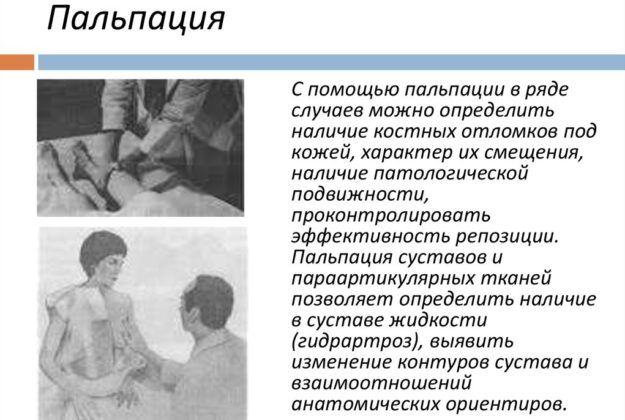

Пальпация. При диагностике заболевания без повышения температуры возможно нащупать изменение рельефа грудной клетки. Внимательное наблюдение за ее движениями во время дыхания поможет увидеть, есть ли участки, которые немного отстают или не движутся совсем.

Анализ крови и мочи. При пневмонии картина результатов анализа будет следующей: лейкоциты и скорость оседания эритроцитов повысятся. Возможны анемические симптомы. Исследование мочи выявляет белок и способно показать повышенную плотность.

Анализ крови и мочи для диагностики пневмонии

Рентген. Это основной метод диагностики, позволяющий с максимальной вероятностью подтвердить наличие пневмонии у ребенка. Даже когда температура в норме, снимок в двух проекциях покажет проблему. При его рассмотрении врач увидит локусы, или очаги воспаления. Корень легких бывает расширенным, а легочный рисунок — более выраженным. Трактовать полученные данные должен только специалист.

КТ и МРТ. Компьютерная и магнитно-резонансная томография проводится редко, только при сложных формах патологии. Для проведения исследования ребенок должен находиться без движения, а достичь этого бывает крайне сложно, разве что с помощью применения наркоза.

Дополнительные методы исследования

Намного реже при заболеваниях без роста температуры применяются такие способы диагностики:

- пульсоксиметрия;

- капнография;

- бронхоскопия;

- бактериологический посев мокроты.

Перед тем, как выдать направление на прохождение диагностических процедур, врач внимательно выслушает пациента и выяснит, какие заболевания были раньше. Во время опроса доктор определит, с какими хроническими болезнями сталкиваются родственники.

Лечение бессимптомной пневмонии

Если родители своевременно обратились к врачу, вполне возможно вылечить ребенка без наступления осложнений. Для лечения детей до 3-х лет в обязательном порядке применяют стационар.

Пневмония у ребенка без температуры в большинстве случаев лечится с использованием антибиотиков. Если получен результат анализа мокроты, нужно точно узнать, какая инфекция оказалась возбудителем заболевания. В большинстве случаев назначаются такие средства:

Препараты нужно принимать только после назначения лечащего врача. Иногда доктор может рекомендовать применять антибиотики и другие медикаменты в виде уколов.

Чтобы облегчить кашель и улучшить отхождение мокроты, назначаются такие лекарственные препараты:

Препараты выпускаются в форме сиропа, таблеток, суспензий. В зависимости от состояния пациента и от анамнеза, могут быть рекомендованы противоаллергические лекарственные средства.

При нормальном течении патологии допускается лечение на дому. При этом родители должны следить, чтобы ребенок своевременно принимал все назначенные врачом препараты.

Чтобы ускорить процесс выздоровления, необходимо:

Обеспечить ребенка обильным питьем для быстрейшего выздоровления

- обеспечить ребенка обильным питьем;

- часто проводить влажную уборку в комнате больного;

- исключить из рациона тяжелые жирные блюда.

В зависимости от состояния пациента, назначается физиотерапия, лечебная гимнастика, дренажный массаж, ингаляции. Если имело место применение антибиотиков, следует пройти курс лечения пробиотиками.

Вовремя начатая терапия пневмонии гарантирует благоприятный исход.

Профилактика против пневмонии среди детей

Если заранее думать о здоровье малыша, можно защитить его от тяжелых и опасных заболеваний. Чтобы пневмония у ребенка без температуры не возникла никогда, следует учитывать следующие рекомендации:

Вести активный образ жизни для профилактики пневмонии

- важно закаливаться, делая это постепенно;

- обливаться;

- принимать воздушные ванны;

- вести активный образ жизни;

- отводить время спорту;

- обеспечить сбалансированное питание;

- применять витаминные комплексы;

- своевременно лечить все простудные и инфекционные заболевания.

Важно несколько раз в год посещать терапевта для профилактического осмотра, в более старшем возрасте сдавать клинические анализы. Постоянное укрепление иммунитета защитит организм ребенка от болезни в период массового заражения.

Бережное отношение к ребенку побудит родителей внимательно следить за любыми переменами в настроении и самочувствии. Только таким способом реально своевременно обнаружить воспалительный процесс в легочных тканях, протекающий без повышения температуры.

Видео по теме: Пневмония — откуда она берется

Источник