Что будет на снимке при сегментарной пневмонии

Сайт предоставляет справочную информацию. Адекватная диагностика и лечение болезни возможны под наблюдением добросовестного врача. У любых препаратов есть противопоказания. Необходима консультация специалиста, а также подробное изучение инструкции!

Рентенография грудной клетки является наиболее информативным методом в диагностике пневмонии.

Можно ли обойтись без рентгеновского исследования легких при подозрении на пневмонию?

Рентгенография органов грудной клетки – стандарт диагностики пневмонии, обойтись без которого можно только в случае, если нет физической возможности его проведения (например, в районных участковых и сельских больницах). Однако пренебрежение рентгенографией может сослужить больному плохую службу – может оказаться, что назначенное лечение неверно, а пациента несколько месяцев безуспешно лечили стандартными антибиотиками от туберкулеза легких или опухоли.

Каковы показания к рентгенографии органов грудной клетки при пневмонии?

Показанием к проведению рентгенологического исследование служат следующие симптомы пневмонии: кашель с отделением мокроты, лихорадка, озноб, а также изменения в анализах крови. Повторные рентгеновские снимки легких необходимы в процессе лечения для контроля его эффективности, в конце – для того, чтобы судить о выздоровлении, и через некоторое время после окончания лечения – для наблюдения и выявления остаточных изменений в легких и окружающей их плевре.

Противопоказания к проведению исследования

Абсолютных противопоказаний для рентгенографии не имеется вовсе – исключением является беременность, особенно ее первый триместр. В том случае, если риск осложнений для матери в случае отказа от процедуры больше, чем риск негативного воздействия ионизирующей радиации на плод, исследование проводится, а область живота и таза беременной пациентки при этом тщательно экранируется (закрывается фартуком, не пропускающим рентгеновские лучи).

Как часто можно делать рентген?

Сейчас допустимой нормой облучения считается величина 4-5 мЗв в год. Некоторая часть этого облучения приходится на природные источники радиации (воздух, воду, почву, вдыхаемый радон и т.д.). На сегодня в России не рекомендовано превышать дозу 1 мЗв в год, полученную в результате медицинских исследований. Учитывая, что при однократной рентгенографии легких организм подвергается облучению величиной от 0,3 мЗв (в случае цифровой рентгенографии) до 3,0 мЗв (при использовании более старой – пленочной), безопасными можно считать в среднем до 3 исследований в год (цифровая РГ) и одно-единственное, если речь идет о пленочной.

Однако при пневмонии рентгеновское исследование проводится гораздо чаще – это правильно, ведь своевременное выявление осложнений и эффективный контроль лечения гораздо важнее, чем боязнь получить несколько «лишних» доз ионизирующей радиации.

Признаки пневмонии на рентгеновском снимке

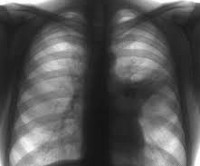

Признаки пневмонии на рентгенограмме не слишком специфичны, т.е. могут иметь место и при других заболеваниях. Достоверным признаком пневмонии является затемнение в каком-либо участке легочного поля (очаговое или распространенное) с нечеткими размытыми контурами, которое обусловлено инфильтрацией ткани легкого – пропитыванием его плазмой крови и клеточными элементами – лейкоцитами и другими (см. снимок 1). Пневмония может быть очаговой (занимающей небольшой участок ткани легкого), сегментарной (захватывающей один или несколько сегментов ткани), долевой или крупозной (см. снимок 2), тотальной (самый тяжелый вариант – в процесс вовлечено все легкое целиком).

Рентгенологические симптомы изменяются в зависимости от стадии болезни: в период разгара в пораженном участке ткани легкого можно отметить лишь некоторое снижение воздушности (на снимке проявляется как легкое неинтенсивное затемнение в виде дымки). Затем, когда под влиянием бактериальных токсинов происходит повышение проницаемости стенки капилляров, ткань легкого локально инфильтрируется, а на рентгенограмме появляется участок уже более интенсивного затемнения с нечеткими контурами (см. снимок 3). По мере разрешения болезни участок инфильтрации становится все более неоднородным, уменьшается в размерах, и, наконец, исчезает совсем. Часто, однако, после пневмонии остаются ее следы: участки склероза, спайки, соединительнотканные тяжи, легочный рисунок вследствие этого может быть деформирован.

Расшифровка рентгеновского снимка органов грудной клетки

Основные органы грудной клетки, поддающиеся рентгенодиагностике – костная основа (грудина, ребра, лопатки, позвоночный столб); непосредственно органы (легкие, плевра, сердце, сосудистый пучок, средостение, щитовидная железа, вилочковая железа).

Рентгеновское изображение легких и костной основы грудной клетки – плоскостное (оценить и увидеть объем органов на одном двухмерном снимке не представляется возможным – вот почему для получения объемной картины используется рентгенография в двух проекциях), суммационное (все ткани, что лежат по ходу движения рентгеновского луча, отображаются на снимке) и плотностное (различные оттенки серого цвета отражают различия в плотности тканей), чаще всего негативное. Просветления (в данном случае темного цвета) – соответствуют наименее плотной структуре – мягким тканям, воздуху, и наоборот.

Дополнительно к рентгенографии для диагностики пневмонии также используются: рентгеноскопия легких и ребер – исследование, которое применяется преимущественно для оценки подвижности легких. Линейная томография (рентгеновская) позволяет устранить суммацию (наложение) теней различных структур грудной клетки друг на друга. При этом на снимке в фокусе будет лишь тот слой, который задан изначально. Ткани, соответственно, отражаются послойно. Компьютерная томография в основном используется для оценки распространенности изменений в легких, для выявления патологии в лимфоузлах средостения, для диагностики болезней и патологии средостения.

При расшифровке рентгеновского снимка вначале нужно оценить его качество и правильность укладки пациента – если это условие не соблюсти, дать точное рентгенологическое заключение будет сложно. При оценке рентгенограммы нужно учитывать форму легких, их размеры, структуру ткани легкого (легочных полей), состояние воздушности, размер и расположение органов средостения.

Очаги воспаления на рентгенограмме

Основным признаком пневмонии на рентген снимке является наличие участков затемнения на рентген снимке. Эти очаговые затемнения свидетельствуют о наличии инфильтрата (отечного воспаленного очага) в ткани легкого.

При этом учитываются размеры затемнения, его форма, контуры, положение, структура, количество.

По размеру затемнения подразделяются на:

- мелкоочаговые (до 3 мм)

- среднеочаговые (3-7 мм)

- крупноочаговые (8-12 мм)

- фокусные, распространенные, субтотальные, тотальные

Форма тени может быть округлой, веретенообразной, неправильной, кольцевидной. Затемнения могут быть низкой (более темные, чем костная ткань на снимке), средней (как кость), высокой интенсивности (почти как металл. Повышение интенсивности затемнения говорит о снижении воздушности ткани – что говорит об активности воспаления. Оцениваются также границы затемнения (четкие или расплывчатые), структура (однородная или неоднородная).

Оценка корней легкого

Затем производится оценка корней легкого – теней больших и средних бронхов, лимфатических и кровеносных сосудов – структурны они или нет, определяются ли в корнях легкого лимфоузлы, изменены ли они в размерах.

После этого оценивается состояние плевральных синусов пространства между листками плевры, которая выстилает полость груди изнутри и покрывает легкие снаружи. В норме они должны быть свободны, что на снимке в прямой проекции проявляется как участок просветления с острым углом, образованным участком грудной стенки и диафрагмой (справа и слева). При наличии жидкости в них будет отмечаться интенсивное затемнение с верхним горизонтальным уровнем.

Оценка состояния диафрагмы

В заключение оценивается состояние диафрагмы (приподнята, опущена, с дефектами или нет), легочного рисунка, сердца.

Источник

Сегментарная пневмония – воспаление морфофункциональной единицы доли легкого – бронхолегочного сегмента. Заболевание чаще возникает у детей. Сегментарная пневмония характеризуется острым началом, высокой лихорадкой, выраженной интоксикацией, отрывистым кашлем, болью в грудной клетке или животе. Может принимать затяжное течение, приводить к формированию пневмосклероза и бронхоэктазов. Сегментарная пневмония диагностируется по клиническим, физикальным, рентгенологическим и лабораторным данным. Лечение сегментарной пневмонии складывается из антибиотикотерапии, дезинтоксикации, оксигенотерапии, устранения бронхообструкции и сердечно-сосудистых нарушений.

Общие сведения

Сегментарная пневмония – отграниченное воспаление, охватывающее легочную ткань в границах одного или нескольких анатомических сегментов. Сегментарной пневмонией чаще болеют дети дошкольного возраста (3-7 лет), однако заболевание может поражать и детей других возрастных групп, и даже взрослых. На долю сегментарной пневмонии приходится около 25% всех острых пневмоний у детей. По частоте развития уступает только очаговой пневмонии. При одновременном поражении нескольких сегментов говорят о полисегментарной пневмонии; части легочного сегмента – о субсегментарной пневмонии.

Различают первичную сегментарную пневмонию (возникает как самостоятельное заболевание) и вторичную (развивается на фоне ОРВИ). Ввиду того, что сегментарная пневмония склонна к торпидному и осложненному течению, ее своевременное распознавание и адекватная терапия являются актуальной задачей пульмонологии и педиатрии.

Сегментарная пневмония

Причины

Микробный пейзаж при первичной сегментарной пневмонии обычно представлен пневмококками, гемофильной палочкой, пиогенным стрептококком, стафилококком. Часто встречаются микст-инфекции (сочетание нескольких бактериальных агентов). Из атипичных возбудителей к формированию сегментарного воспаления легких могут приводить хламидия, микоплазма, легионелла. В этиологии сегментарной пневмонии существенное место занимают респираторные вирусы: гриппа, парагриппа, РС-вирус, аденовирус.

Пути проникновения и распространения инфекции типичные для других видов пневмоний – аэрозольный (при вдыхании возбудителей вместе с воздухом), аспирационный (при попадании возбудителей из носоглотки), гематогенный (при распространении возбудителей из других очагов инфекции в организме).

Фактора риска

Пневмонии сегментарного типа обычно поражают детей:

- имеющих склонность к гиперергическим реакциям

- страдающих проявлениями экссудативно-катарального диатеза.

У взрослых предрасполагающими факторами может выступать:

- курение

- хронический деформирующий бронхит

- переохлаждение

- снижение общей иммунной защиты.

Патанатомия

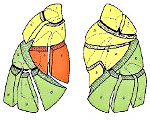

Бронхолегочные сегменты – это участки легочной ткани, входящие в состав доли, которые вентилируются собственными сегментарными бронхами и кровоснабжаются сегментарными ветвями легочной артерии. Сегменты имеют форму усеченного конуса, с верхушкой, обращенной к корню легкого. В каждом легком выделяют по десять сегментов (некоторые авторы в левом легком различают восемь сегментов). Верхняя доля правого легкого состоит из трех сегментов (верхушечного, заднего и переднего); средняя доля – из двух сегментов (латерального и медиального); нижняя – из пяти сегментов (верхнего, медиального базального, переднего базального, латерального базального, заднего базального). Верхняя доля левого легкого образована пятью сегментами (верхушечным, задним, передним, верхним язычковым и нижним язычковым); сегменты нижней доли левого легкого совпадают с таковыми в правом легком.

Локальное воспаление одного или нескольких из перечисленных анатомических участков дыхательных путей и вызывает развитие сегментарной пневмонии, т. е. поражение всегда охватывает менее целой доли. Вовлеченные в воспалительный процесс сегменты, как правило, находятся в состоянии ателектаза. Чаще возникает правосторонняя сегментарная пневмония. В 95% процесс носит односторонний характер, только в 5% легочные сегменты поражаются с двух сторон.

Симптомы сегментарной пневмонии

Заболевание манифестирует остро: температура тела достигает 39°С, возникает ярко выраженный интоксикационный синдром (разбитость, потливость, адинамия, ломота в теле, головная боль), тахипноэ, тахикардия. У детей может отмечаться спутанность сознания, судороги. На второй-третий день болезни присоединяется редкий отрывистый кашель, боли в грудной клетке и в эпигастральной области. При полисегментарной пневмонии перечисленные симптомы выражены в большей степени, быстро развивается дыхательная недостаточность.

При своевременном лечении клинические признаки сегментарной пневмонии регрессируют через 10-12 дней, однако рентгенологические изменения сохраняются длительнее – две-три недели. Поскольку пораженный легочный сегмент, как правило, находится в состоянии ателектаза, сегментарная пневмония может приобретать торпидное течение и затягиваться на 2-3 месяца. Неразрешившаяся острая сегментарная пневмония может приводить к развитию хронической пневмонии, локального пневмосклероза и бронхоэктазов.

Осложнения

В числе осложнений полисегментарной пневмонии встречаются обструктивный синдром, серозный и фибринозный плеврит, эмпиема плевры, абсцесс легкого. Накопление в крови и тканях вирусных и бактериальных токсинов оказывает повреждающее действие, прежде всего, на сердечно-сосудистую систему и ЦНС, вызывая осложнения токсического характера: острую сердечную недостаточность, артериальную гипотензию, коллапс, кардиоваскулярный синдром, нейротоксикоз.

Диагностика

Примерно у четверти пациентов в первые дни болезни аускультативные и перкуторные данные скудные. В остальных случаях педиатр или пульмонолог может заподозрить сегментарную пневмонию по сочетанию клинической симптоматики с физикальными изменениями: стойкими влажными мелкопузырчатыми хрипами, бронхиальным дыханием, укорочением перкуторного звука.

Диагностические предположения подтверждаются на основании данных рентгенографии легких: на снимках выявляются гомогенные интенсивные тени в форме треугольника, имеющие четко очерченные границы, снижение структурности корня. Иногда сегментарную пневмонию удается выявить только при динамическом исследовании, когда появляется ателектатический компонент, придающий границам поражения характерную четкость. В периферической крови определяются острые воспалительные изменения, включающие лейкоцитоз, сдвиг формулы влево повышение СОЭ, наклонность к анемии.

Сегментарную пневмонию дифференцируют с туберкулезом легких, первичным и метастатическим раком легкого, инфарктом легкого, облитерирующим бронхиолитом, инородным телом в бронхах, а также другими клинико-рентгенологическими формами пневмоний (очаговой, лобарной, интерстициальной).

КТ ОГК. Ограниченная воспалительная инфильтрация легочной ткани в 6 сегменте нижней доли левого легкого.

Лечение сегментарной пневмонии

Терапия сегментарной пневмонии направлена на борьбу с инфекционным началом, устранение дыхательной недостаточности, снижение токсической нагрузки, рассасывание воспалительных очагов в легких. Дети с отягощенным преморбидным фоном, тяжелым, осложненным и затяжным течением сегментарной пневмонии подлежат госпитализации, в остальных случаях терапия может проводиться амбулаторно.

- Этиотропная антибактериальная терапия начинается сразу после установления диагноза и продолжается 10-14 дней. Стартовая терапия проводится препаратами широкого спектра действия (полусинтетические пенициллины, цефалоспорины, фторхинолоны).

- Санация дыхательных путей. С целью ликвидации обструкции дыхательных путей назначаются отхаркивающие и муколитические средства, бронхолитические препараты, проводятся лечебные бронхоскопии, ультразвуковые ингаляции.

- Посиндромная терапия направлена на восстановление нарушенных функций, с использованием антипиретиков, седативных, сердечно-сосудистых, антигистаминных средств, глюкокортикостероидов. С дезинтоксикационной целью выполняются внутривенные вливания глюкозо-солевых растворов; рассасыванию инфильтративных изменений способствует введение хлорида кальция. При выраженной дыхательной недостаточности назначается систематическая оксигенотерапия.

- Физиотерапия. В периоде обратного развития сегментарной пневмонии медикаментозное лечение дополняется методами физиотерапевтического воздействия: УВЧ, индуктотермией, лекарственным электрофорезом, УФО на грудную клетку. Для улучшения дренажа бронхиального дерева показан вибромассаж, дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки.

Прогноз

Легкие и среднетяжелые формы сегментарной пневмонии, как правило, заканчиваются полным выздоровлением в течение трех недель. Затяжное или осложненное течение обычно наблюдается при вирусной или бактериальной реинфекции, отягощенном преморбидном фоне, позднем или неадекватном лечении. При развитии токсических или гнойных осложнений прогноз сегментарной пневмонии может быть очень серьезным.

Источник

Сегментарной пневмонией называют воспалительный процесс в легком, ограниченный пределами бронхолегочного сегмента — участка ткани, вентилируемого довольно крупным сегментарным бронхом. В воспаление, которое обычно нисходит на легочную ткань с бронхиальной стенки, обязательно вовлекаются альвеолы, в которых скапливается воспалительный выпот.

Сегментарной пневмонии особенно подвержены дети, пожилые люди, лица со сниженным иммунитетом, у которых патология протекает обычно в острой форме с признаками интоксикации, лихорадкой, кашлем. Затянувшаяся сегментарная пневмония становится причиной склероза легкого, очагового расширения бронхиального просвета с образованием полостей, а может дать осложнения и на другие органы.

Среди пациентов с сегментарной пневмонией преобладают дошкольники в возрасте 3-6 лет, однако и у людей зрелого возраста, и у стариков она тоже может быть диагностирована. У детей на долю сегментарной пневмонии приходится примерно четверть всех случаев острого воспалительного поражения легких.

В случае, когда воспаление затрагивает сразу несколько сегментов, говорят о полисегментарной пневмонии, которая может быть как одно-, так и двусторонней. Если поражается только часть сегмента, то воспаление назовут субсегментарным. Пневмония может быть самостоятельной болезнью или осложнением другой патологии.

Сегментарная пневмония может принять затяжное течение, и тогда риск серьезных осложнений увеличится в разы, поэтому важно как можно раньше распознать воспаление и назначить правильное лечение. Пациентов с пневмонией наблюдают терапевты или пульмонологи, в тяжелых случаях больных госпитализируют в отделение интенсивной терапии.

Причины сегментарной пневмонии

Сегментарная пневмония — это инфекционное заболевание, причиной которого могут стать:

- Вирусы — вызывают воспаление сами по себе либо способствуют присоединению вторичной бактериальной флоры;

- Бактерии;

- Грибы.

Обычно заражение происходит вне стен лечебного учреждения, поэтому такую сегментарную пневмонию еще называют внебольничной.

Сегментарное воспаление легких справа или слева чаще вызывают микробы. Наиболее частые возбудители — пневмококк, гемофильная палочка, стафило- и стрептококки, клебсиелла. Атипичная пневмония вызывается хламидиями, микоплазмами, легионеллами. Вирусы тоже могут стать причиной воспаления (аденовирус, грипп, респираторно-синтициальный вирус). В ряде случаев удается обнаружить сразу несколько видов микроорганизмов.

Пневмония не обязательно возникает из-за заноса возбудителя инфекции через дыхательные пути (аэрогенно). Возможны и другие пути ее проникновения в легочную паренхиму:

- Аспирация — вдыхание инфицированной слизи из носоглотки, содержимого желудка у лежачих пациентов, больных в коме и т. д.;

- С кровью, идущей в легкое от других органов и тканей, имеющих очаги инфекции.

Возбудители сегментарной пневмонии широко распространены, их можно встретить где угодно, тем не менее, не все люди, контактирующие с источниками инфекции, заболеванию воспалением легких. Причина тому — особая склонность к заболеванию, возникающая из-за наличия предрасполагающих факторов:

- Патология иммунитета, склонность к гиперергическим иммунным реакциям;

- Иммунодефицитные синдромы;

- Экссудативно-катаральный диатез у детей;

- Курение;

- Хронические воспалительные заболевания дыхательной системы (бронхит, например);

- Переохлаждение.

Как проявляется сегментарная пневмония?

Сегментарная пневмония развивается в пределах легочного сегмента. Этот участок паренхимы легкого имеет конусовидную форму, собственный (сегментарный) бронх и отдельную сегментарную ветвь легочной артерии для кровоснабжения. Каждое легкое состоит из множества сегментов: в правом их 10, в левом — 9. При воспалении сегмента легкого справа или слева, последний спадается, уплотняется, пропитывается воспалительным экссудатом, становится безвоздушным.

Обычно наряду с воспалением легочной паренхимы обнаруживается и локальный бронхит со скоплением в просвете бронха слизисто-гнойного отделяемого и воспалительным пропитыванием стенки бронха. Локальный сегментарный бронхит дает начало очаговой пневмонии. Наиболее часто диагностируется правосторонняя сегментарная пневмония, которая в абсолютном большинстве случаев оказывается односторонней, значительно реже — двухсторонней полисегментарной.

Правосторонняя локализация сегментарной пневмонии, вероятно, связана с тем, что по более широкому правому бронху, который как бы продолжает ход трахеи, инфицированный воздух быстрее попадает в легочную ткань, оставляя в ней возбудителей заболевания. Левосторонняя сегментарная пневмония может маскировать собой рак легкого, туберкулез, облитерирующий бронхиолит. Левосторонняя локализация чаще встречается у детей, нежели у взрослых.

Начинается сегментарная пневмония, как правило, остро:

- Ощутимо повышается температура тела (до 39 и выше);

- Нарастают симптомы интоксикации, усиливается слабость, сонливость, но возможно и возбуждение;

- Пациента беспокоит сильная потливость;

- Появляются боли в мышцах, головная боль;

- Учащается дыхание и пульс.

Описанные симптомы характерны для сегментарной пневмонии у взрослых. У детей же на фоне лихорадки и интоксикации может нарушиться сознание, иногда появляются судороги. К третьему дню заболевания становится заметным кашель, нарастают боли в груди, области эпигастрия. Если поражается одновременно несколько сегментов либо вовлекаются сразу оба легких, можно диагностировать признаки дыхательной недостаточности — выраженная одышка, цианоз.

Независимо от этиологии, при пневмонии наступает серьезная интоксикация, которая связана с попаданием в кровь большого количества как микробных токсинов, так и продуктов воспалительной реакции, разрушенных тканей. Токсины очень быстро разносятся кровью по всему организму, отравляя его.

Своевременно поставленный диагноз сегментарной пневмонии и адекватная терапия позволяют устранить симптомы патологии спустя полторы-две недели. Рентгенологические признаки воспаления легких регрессируют несколько дольше — через 2-3 недели. При затяжном течении пневмония длится до трех месяцев.

Недостаточно эффективное лечение или его отсутствие могут привести к осложнениям не только со стороны легких, но и других органов. Возможны:

- Хроническая пневмония, которая длится свыше 3 месяцев и до нескольких лет;

- Образование рубцов на месте воспаленного сегмента;

- Бронхоэктазы — очаговое расширение бронхиального просвета со скоплением гнойного содержимого;

- Бронхообструктивный синдром, проявляющийся приступами мучительного кашля, свистящими хрипами в легких;

- Воспаление плевры;

- Абсцесс (очаг гнойного расплавления) в пораженном сегменте легкого;

- Поражение миокарда токсинами с развитием острой сердечной недостаточности;

- Артериальная гипотония, коллапс, шок;

- Поражение нервной системы.

Генерализация воспаления наиболее вероятна у лиц с иммунодефицитом, системными заболеваниями соединительной ткани, лечащихся цитостатиками, глюкокортикостероидами, у пациентов с онкопатологией. При распространении инфекции в другие органы и возникновении там вторичных очагов гнойного воспаления говорят о сепсисе, и тогда могут диагностировать гнойный нефрит, полиартрит, перитонит, абсцессы в печени и т. д.

Диагностика и лечение сегментарной пневмонии

Диагностика сегментарной пневмонии основывается на данных объективного обследования заболевшего (выслушивание легких, перкуссия), инструментальных методов, опроса. В ходе беседы с пациентом врач выясняет, как именно начиналась болезнь, какие хронические заболевания имеются, какие препараты принимаются постоянно, не было ли накануне переохлаждения и т. д.

Аускультация в первые дни от начала пневмонии может не дать существенной информации, равно как и перкуссия. Дыхание может стать жестким или ослабленным, хрипов обычно нет. По мере уплотнения участка легкого и скопления в нем воспалительного выпота, появляются влажные мелкопузырчатые хрипы, крепитация. При постукивании по грудной клетке над пораженным участком легкого отмечается притупление перкуторного звука, связанное с уплотнением ткани легкого.

Из общеклинических анализов наибольшее значение имеют общий и биохимический анализы крови, которые покажут признаки воспаления:

- значительное увеличение СОЭ;

- лейкоцитоз со сдвигом формулы влево;

- повышение острофазных показателей (С-реактивный белок, серомукоид, сиаловые кислоты и т. д.);

- возможно снижение гемоглобина и эритроцитов.

Таким образом, в начальной фазе болезни заподозрить сегментарную пневмонию можно лишь сопоставив клинические проявления с данными первичного обследования. Подтвердить диагноз сегментарной пневмонии позволяет рентгенография и компьютерная томография легких.

На рентгеновском снимке обнаруживаются гомогенные треугольные тени, соответствующие пораженному сегменту. Границы этих затемнений четкие, корни легкого теряют структурность, возможно усиление легочного рисунка на фоне воспалительной реакции. При оценке снимков, важно отличить сегментарную пневмонию от туберкулезного поражения, злокачественных опухолей и их метастазов, инородных тел в бронхах, иных форм воспаления легочной ткани. В этом помогает дополнительное проведение компьютерной томографии.

Сегментарная консолидация верхней доли: а) Рентген грудной клетки выявляет непрозрачность в правой верхней доле легкого б) Ультразвук, выполненный на уровне подмышечной впадины, показывает «тканевый» рисунок консолидированного сегмента с сосудами внутри. В глубине имеется нерегулярная граница (признак лоскута), переход между консолидацией и нормальным аэрированным легким

Еще одно важное лабораторное исследование — посев мокроты на питательные среды. Бактериоскопия и посев мокроты показаны всем пациентам с подозрением на бактериальную пневмонию, так они дают возможность точно установить вид возбудителя и определить его чувствительность к антибиотикам. Мокроту берут утром, когда ее проще откашлять в достаточном количестве, в стерильную емкость.

Лечение сегментарной пневмонии должно быть начато, как только ее признаки зафиксируют на снимке легких. Цели лечения:

- Ликвидировать инфекцию, вызвавшую воспаление;

- Устранить симптомы респираторной недостаточности;

- Нейтрализовать токсины;

- Создать условия для рассасывания воспалительной инфильтрации в легком.

В случаях легкого и умеренной тяжести течения патологии у взрослых лечение можно проводить на дому под контролем участкового врача. У детей тяжелое, осложненное, затяжное течение пневмонии, наличие отягчающих заболеваний требуют госпитализации.

Этиотропное лечение включает применение антибактериальных препаратов в соответствии с предполагаемой или установленной чувствительностью микроба к антибиотику. До получения результатов бактериального посева применяют антибиотики широкого спектра действия (пенициллины, фторхинолоны, макролиды, цефалоспорины — цефаклор, азитромицин, амоксициллин и др.), далее их при необходимости меняют на другие. При отсутствии эффекта в первые 2-3 дня (снижение лихорадки, улучшение самочувствия), смена антибиотика проводится раньше.

Этиотропное лечение включает применение антибактериальных препаратов в соответствии с предполагаемой или установленной чувствительностью микроба к антибиотику. До получения результатов бактериального посева применяют антибиотики широкого спектра действия (пенициллины, фторхинолоны, макролиды, цефалоспорины — цефаклор, азитромицин, амоксициллин и др.), далее их при необходимости меняют на другие. При отсутствии эффекта в первые 2-3 дня (снижение лихорадки, улучшение самочувствия), смена антибиотика проводится раньше.

Для обеспечения проходимости дыхательных путей применяют:

- Бронхолитики (беродуал в виде ингаляций);

- Отхаркивающие и муколитики (АЦЦ, амброгексал в ингаляциях или растворе, амброксол в таблетках);

- Лечебная бронхоскопия с орошением бронхов лекарственными препаратами;

- Ультразвуковые ингаляции щелочными растворами, антисептиками.

Симптоматическое лечение включает:

- Жаропонижающие средства (парацетамол, ибупрофен);

- Антигистаминные препараты (фенкарол, лоратадин, глюкокортикостероиды в тяжелых случаях);

- Седативные (валериана, пустырник и др.).

Для уменьшения интоксикации назначается обильное теплое щелочное питье, при необходимости глюкоза и раствор натрия хлорида вводятся внутривенно. Уменьшить воспалительный очаг помогают внутривенные инфузии хлорида кальция. Наличие признаков дыхательной недостаточности требует вдыхания кислородной смеси (оксигенотерапия).

В восстановительном периоде пациенту назначается физиотерапия — УВЧ, электрофорез лекарств, ультрафиолет на грудную клетку, вибромассаж, ручной массаж грудной клетки. Обязательно выполнение дыхательных упражнений, помогающих улучшить отток мокроты по бронхам.

Прогноз при сегментарной пневмонии всегда серьезный. При адекватном и своевременном лечении он благоприятен, если нет отягчающего фона. В противном случае высок риск осложнений, а в случае сепсиса чаще всего заболевание оканчивается гибелью больного. При легком и умеренно тяжелом течении сегментарная пневмония обычно оканчивается выздоровлением спустя примерно три недели от начала заболевания. Затяжная, осложненная пневмония характерна для вирусного воспаления, позднего начала лечения, развивается у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и отличается неблагоприятным прогнозом.

Профилактика сегментарной пневмонии включает общие оздоровительные мероприятия, такие как закаливание, систематическая физическая активность, полноценное питание. Детям из группы риска, а также лицам, работающим в детских коллективах, рекомендуется вакцинация от пневмококковой инфекции. В период эпидемий респираторных заболеваний следует по возможности минимизировать контакты с заболевшими, избегать скопления людей, а при появлении признаков респираторной патологии — своевременно ее лечить.

В свете последних событий с коронавирусной инфекцией, захватившей пандемией весь мир, особую актуальность приобретает соблюдение простых, но довольно эффективных защитных мер для предупреждения сегментарной пневмонии:

- Тщательное и частое мытье рук с мылом, обработка их антисептиками, особенно, после посещения магазинов, аптек;

- При кашле и чихании нужно прикрывать рот и нос не рукой, а салфеткой или платком;

- Следует не только не курить, но и избегать помещений, в которых курят;

- Летом важно избегать сквозняков, зимой и в межсезонье — переохлаждения;

- В местах скопления людей, в период сезонной эпидемии респираторных заболеваний рекомендуется носить маску;

- По назначению врача — иммунотерапия, вакцинация от гриппа;

- В доме нужно проветривать и регулярно делать влажную уборку.

В случае подозрения на пневмонию, нужно остаться дома и вызвать врача, ребенка не следует вести в сад или школу. Только квалифицированная помощь специалистов поможет в скорейшем выздоровлении, тогда как самолечение, злоупотребление народной медициной могут стать причиной негативных последствий.

Видео: сегментарная пневмония

Мнения, советы и обсуждение:

Источник