Аспирационная пневмония при атрезии пищевода

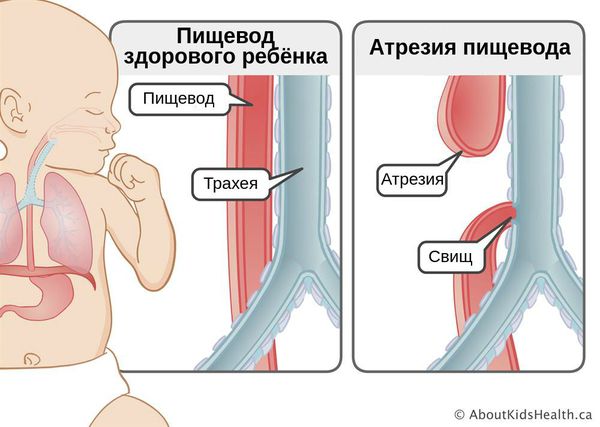

Атрезия пищевода – врожденное недоразвитие пищевода с полным отсутствием физиологического просвета и эзофагеальной непроходимостью. Атрезия пищевода проявляется сразу после рождения ребенка ложной гиперсаливацией, нарушением дыхания, невозможностью приема пищи ввиду ее регургитации, вздутием или западением живота, развитием аспирационной пневмонии. Диагностика атрезии пищевода включает интраназальное зондирование пищевода, эзофагоскопию, бронхоскопию, рентгенографию грудной клетки и брюшной полости. Атрезия пищевода требует проведения экстренного оперативного вмешательства: торакотомии с закрытием свища и наложением прямого эзофагоэзофагоанастомоза или формирования гастростомы (эзофагостомы) и реконструктивной пластики пищевода.

Общие сведения

Атрезия пищевода – врожденный порок развития с частичным отсутствием пищевода, представленным разобщенными между собой проксимальным и дистальным сегментами. Атрезия пищевода в педиатрии относится к наиболее тяжелым порокам, несовместимым с жизнью без раннего хирургического вмешательства. Атрезия пищевода наблюдается у 0,1-0,4% новорожденных (13,5% всех случаев пороков развития ЖКТ). Соотношение мужского и женского пола среди больных с атрезией пищевода составляет 1:1.

Атрезия пищевода часто сочетается с врожденными пороками других органов и систем: атрезией хоан, пилоростенозом, агенезией желчного пузыря, синдромами VATER и VACTERL (пороками развития позвоночника, атрезией заднего прохода, ВПС, трахеопищеводным свищом, дисплазией лучевых костей, аномалиями почек, пороками развития конечностей). В 5% случаев атрезия пищевода сопутствует хромосомной патологией (синдрому Патау, Эдвардса или Дауна). До 30-40% новорожденных с атрезией пищевода имеют различную степень недоношенности и внутриутробную задержку развития. Течение беременности плодом с атрезией пищевода часто сопровождается угрозой выкидыша в I триместре и многоводием.

Атрезия пищевода

Причины атрезии пищевода

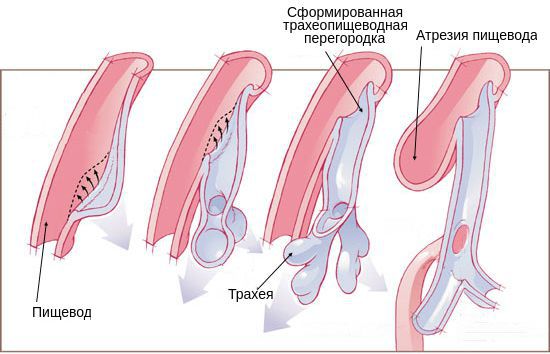

Возникновение атрезии связано с нарушениями формирования (закладки) пищевода на ранних стадиях (с 4 по 12 недели) внутриутробного развития плода. Пищевод и трахея, развиваются из одного общего зачатка – краниального отдела первичной кишки и в раннем эмбриогенезе сообщаются друг с другом. Атрезия пищевода может появиться в процессе их разделения при нарушении направления и скорости роста трахеи и пищевода, неполной отшнуровке дыхательной трубки от пищевода и нарушении его питания, а также при неправильном процессе реканализации, который проходят все образования кишечной трубки.

Классификация атрезии пищевода

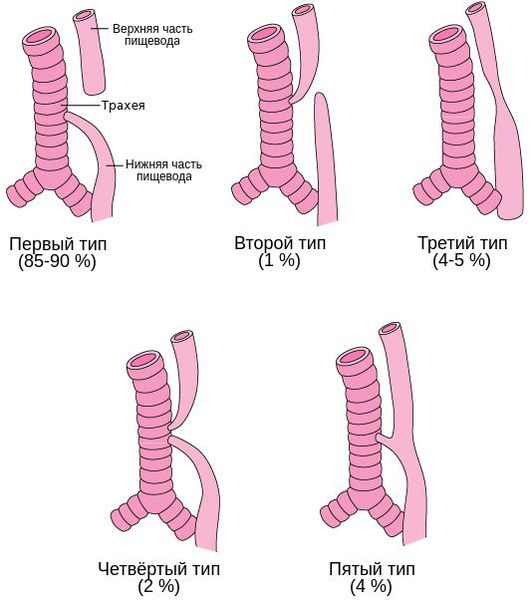

Атрезия пищевода может быть изолированной (без сообщения с трахеей) или свищевой (сочетаться с трахеопищеводным свищом). Основными формами данного порока являются:

- атрезия со свищем между дистальным отделом пищевода и трахеей (85-90% случаев);

- атрезия со свищем между проксимальным отделом пищевода и трахеей (0,8% случаев);

- атрезия со свищем между обоими концами пищевода и трахеей (0,6 % случаев);

- изолированная атрезия пищевода без свища (8%).

Возможно формирование трахеопищеводного свища без атрезии. При полном отсутствии пищевода говорят о его полной атрезии (аплазии).

Атрезия пищевода обычно располагается на уровне бифуркации трахеи. Отрезок пищевода, не соединенный свищевым ходом с трахеей, имеет слепой конец. При изолированной атрезии пищевода слепые концы его отрезков могут соприкасаться друг с другом или заходить один за другой. Размеры свищевых ходов могут быть различны.

Симптомы атрезии пищевода

Клинические симптомы атрезии пищевода проявляются уже в первые часы после рождения ребенка. Типичным признаком данного порока является непрекращающееся выделение обильной пенистой слюны изо рта и носа новорожденного (ложная гиперсаливация). В результате аспирации ребенком части слизи в трахею нарастают признаки нарушения дыхания: хрипы, приступы кашля, тахипноэ, одышка, цианоз, асфиксия. После повторного отсасывания слизи из носоглотки и трахеальной аспирации наступает временное улучшение, но вскоре пенистые выделения появляется вновь. Уже при первом кормлении ребенка грудью после 1-2 глотков наблюдается регургитация пищи: постоянное и немедленное срыгивание нествороженным молоком, рвота.

При сочетании атрезии пищевода с нижним трахеопищеводным свищом возникает заброс содержимого желудка в дыхательные пути, и каждая попытка кормления вызывает у ребенка поперхивание и тяжелый приступообразный кашель с появлением цианоза и удушья. У части детей с атрезией и дистальным трахеопищеводным свищом отмечается вздутие живота, особенно в эпигастрии, за счет попадания воздуха через свищ в пищевод и желудок. При отсутствии дистального свища у ребенка с атрезией пищевода наблюдается запавший живот.

Повторяющаяся рвота при атрезии пищевода быстро приводит к обезвоживанию и истощению. Вдыхание новорожденным слизи и пищи часто вызывает развитие аспирационной пневмонии, сопровождающейся лихорадкой, нарастанием симптомов дыхательной недостаточности и летальным исходом.

Диагностика атрезии пищевода

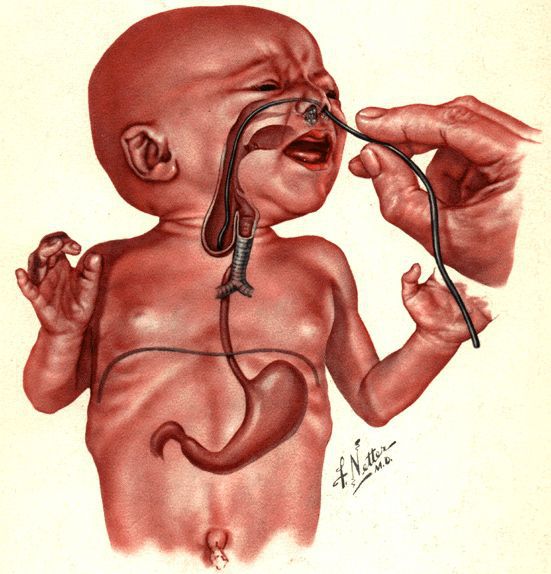

Атрезия пищевода требует немедленной диагностики (в первые 12-24 часа после рождения) до развития аспирационной пневмонии. При малейшем подозрении на атрезию пищевода новорожденным с признаками дыхательных расстройств выполняют интраназальное зондирование пищевода с помощью резинового катетера. При атрезии зонд невозможно провести в желудок, он упирается в слепой конец пищевода или заворачивается и выходит обратно. В сомнительных случаях проводят пробу Элефанта с введением в пищевод через катетер порции воздуха, который при наличии атрезии с шумом выходит из носоглотки.

Иногда целесообразно выполнение эзофагоскопии и бронхоскопии, позволяющих установить вид атрезии, визуализировать слепой конец пищевода, протяженность его проксимального сегмента, наличие свищевого хода с трахеей и бронхами. Наличие дистального трахеопищеводного свища подтверждается интраоперационной эзофагоскопией через гастростому под контролем рентгена. Окончательно подтвердить диагноз атрезии помогают результаты рентгенографии с введением в пищевод рентгенконтрастного катетера.

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки и брюшной полости при атрезии пищевода определяется его слепой проксимальный отрезок, наличие воздуха в желудке и кишечнике при дистальном трахеопищеводном свище, и отсутствие их газонаполнения при изолированной форме заболевания. Использование в диагностике атрезии пищевода бариевой взвеси крайне нежелательно из-за высокого риска респираторных осложнений и летального исхода.

При атрезии пищевода необходимо дифференцировать бессвищевую форму от свищевой, исключить стеноз пищевода, эзофагоспазм, врожденный пилоростеноз, изолированную трахеопищеводную фистулу, расщелину гортани и другие аномалии.

Лечение атрезии пищевода

Атрезия пищевода приводит к гибели ребенка в самые ранние сроки, и спасти ему жизнь можно только с помощью экстренной операции, выполненной не позднее 36 ч после рождения. Уже в родильном доме начинается комплексная предоперационная подготовка, заключающаяся в придании ребенку специальной позы, устраняющей рефлюкс желудочного сока через дистальный трахеопищеводный свищ; полное исключение кормления через рот; частую аспирацию слюны и слизи из полости рта, носоглотки и дыхательных путей; непрерывную ингаляцию увлажненного кислорода; проведение инфузионной, антибактериальной и симптоматической терапии. Если вес новорожденного составляет менее 2 кг, и атрезия пищевода сопровождается осложнениями или другими пороками развития, требуется дополнительная коррекция выявленных аномалий.

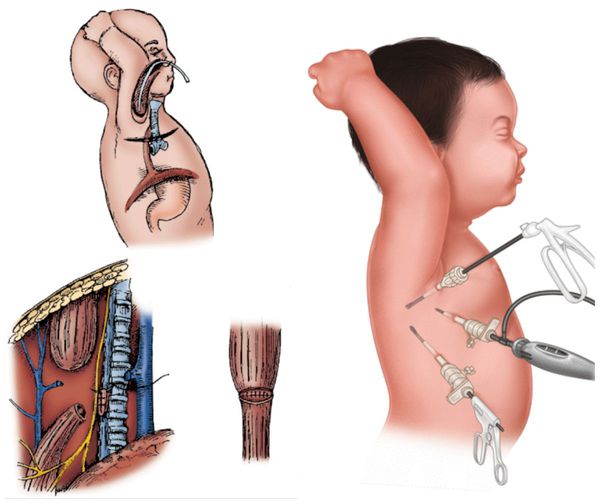

Выбор метода хирургического вмешательства зависит от формы атрезии пищевода и состояния ребенка. При высоком риске радикальной операции ставится вопрос о формировании гастростомы для декомпрессии желудка. При атрезии пищевода с дистальным свищом и малом операционном риске (доношенности новорожденного, отсутствии у него тяжелых сочетанных пороков и внутричерепной родовой травмы) выполняется торакотомия с разделением свища, наложением прямого эзофагоэзофагоанастомоза «конец в конец». При диастазе между сегментами пищевода, превышающем 1,5 – 2 см, проводят двухэтапное оперативное вмешательство: формирование гастростомы и шейной эзофагостомы, а в последующем – экстраплевральную коррекцию атрезии с закрытием свища или реконструктивную пластику пищевода участком толстой кишки. В послеоперационном периоде показано продолжение начатой медикаментозной терапии.

В первую неделю после операции кормление производят через зонд; после проверки состоятельности анастомоза и при отсутствии осложнений ребенка начинают кормить через рот антирефлюксными смесями. Через 2-3 недели выполняют контрольную фиброэзофагогастроскопию или рентгенологическое исследование пищевода. При рубцовом стенозе (стриктурах), развивающемся после операции в 30-40% случаев, проводится эндоскопическое бужирование анастомоза.

Прогноз при атрезии пищевода

При запоздалой диагностике атрезии пищевода дети умирают от тяжелой аспирационной пневмонии. Прогноз при ранней хирургической коррекции неосложненных форм атрезии пищевода – благоприятный. При изолированной форме атрезии пищевода выживаемость составляет 90-100%, при наличии тяжелых сочетанных пороков и недоношенности – 30-50%.

Даже при успешно выполненной хирургической коррекции атрезии пищевода и относительно удовлетворительном трансэзофагеальном пассаже, нормальная моторика дистального участка пищевода полностью не восстанавливается. В течение года после операции по поводу атрезии пищевода ребенок находится под диспансерным наблюдением детского хирурга и детского гастроэнтеролога. При развитии дисфагии, нарушении проходимости пищевода, недостаточности кардии и гастроэзофагеальном рефлюксе показано дополнительное обследование.

Источник

Лечение атрезии пищевода

Предоперационная подготовка

При выявлении атрезии пищевода необходимо срочно перевести ребёнка из родильного дома в хирургический стационар.

С целью уменьшения аспирационного синдрома необходимо придать ребенку возвышенное положение (30-40°), ввести катетер, присоединённый к системе постоянной аспирации, в проксимальный конец пищевода или проводить частую аспирацию слизи из ротоглотки.

Необходимо отменить кормления и начать инфузионную терапию, назначить антибиотики широкого спектра действия, гемостатические препараты. Устранить гипоксию помогают ингаляции увлажнённого кислорода. При нарастании дыхательной недостаточности проводят интубацию трахеи и начинают ИВЛ. При традиционной ИВЛ у ребенка с дистальным трахеопищеводным свищем возможен значительный сброс воздуха через свищ в желудок, что приводит к перераздуванию желудка и кишечных петель. Увеличенные органы брюшной полости ограничивают экскурсию диафрагмы, в результате дыхательная недостаточность прогрессирует, возможна перфорация желудка и остановка сердца. В этих случаях следует попытаться изменить положение интубационной трубки ротировать или углубить, чтобы уменьшить сброс воздуха через свищ. Если вентиляция невозможна из-за значительного сброса воздуха через свищ, показана ВЧО ИВЛ или однолёгочная вентиляция. При значительном сбросе воздуха следует решить вопрос об экстренной операции наложения гастростомы и/или перевязки трахеопищеводного свища.

Если масса тела ребенка более 2 кг, и нет нарушений жизненно важных систем организма, операцию начинают сразу после проведения необходимых исследований. Если масса тела ребенка менее 2 кг, или есть нарушения гомеостаза и другие пороки развития, длительность предоперационной подготовки увеличивают и проводят коррекцию выявленных нарушений.

Одновременно проводят диагностические мероприятия, направленные на выяв-ление сочетанных пороков развития и нарушений со стороны жизненно важных органов:

- определение группы крови и резус-фактора,

- определение КОС,

- клинический анализ крови,

- общий анализ мочи,

- биохимический анализ крови,

- анализ коагулограммы,

- ЭхоКГ,

- ЭКГ,

- УЗИ внутренних органов,

- нейросонография.

Венозный доступ осуществляют путем катетеризации центральной вены, при этом предпочтительно провести катетер в верхнюю полую вену из локтевой или подмышечной вены. Проводить пункцию и катетеризацию непосредственно правой подключичной и внутренней ярёмной вен не рекомендуют из-за высокого риска образования гематомы в области операции.

Предоперационное лечение атрезии пищевода нацелено на то, чтобы ребенок был в оптимальном состоянии перед операцией, а также профилактику аспирационной пневмонии, что делает операцию более опасной. От перорального кормления воздерживаются. Постоянное отсасывание через двухпросветный катетер в верхнем отделе пищевода предотвращает аспирацию проглоченной слюны. Ребенок должен находиться в положении лежа на животе с головой, поднятой на 30-40°, и с опущенной правой стороной тела, чтобы облегчить опорожнение желудка и минимизировать риск аспирации кислого содержимого желудка через фистулу. Если радикальную операцию необходимо отложить в связи с глубокой недоношенностью, аспирационной пневмонией или другими врожденными пороками развития, следует сформировать гастростому для декомпрессии желудка. Отсасывание желудочного содержимого через гастростому снижает риск того, что оно попадет через фистулу в трахеобронхиальное дерево.

[24], [25], [26], [27], [28],

[24], [25], [26], [27], [28],

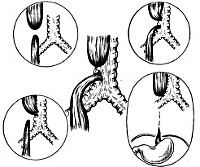

Хирургическое лечение атрезии пищевода

Операцию при атрезии пищевода относят к срочным хирургическим вмешательствам.

Более чем в 90% случаев при атрезии пищевода проводят выделение и перевязку свища с наложением эзофагоэзофагоанастомоза. В процессе операции через анастомоз проводят назогастральный зонд, который необходимо тщательно фиксировать. В средостении оставляют дренаж, присоединенный к системе пассивной аспирации.

При бессвищевой форме из-за большого диастаза между атрезированными концами пищевода часто накладывают гастростому и эзофагостому. При атрезии пищевода возможно проведение торакоскопической операции.

Когда состояние ребенка стабилизируется, можно провести экстраплевральную хирургическую коррекцию атрезии пищевода и закрытие трахеопищеводного свища. Иногда атрезия пищевода требует выполнения пластики пищевода участком толстой кишки.

[29], [30]

[29], [30]

Послеоперационный период

Тактика ведения зависит от тяжести лёгочных нарушений, сопутствующих аномалий и степени недоношенности.

Экстубация сразу после операции возможна у доношенных детей без сопутствующих аномалий развития и тяжёлого поражения легких.

При опасности развития дыхательной недостаточности после операции ребенку проводят ИВЛ. Вентиляционную поддержку прекращают, как только ребенок в состоянии самостоятельно обеспечить газообмен и дыхание.

Трахеомаляция – обычная аномалия при трахеопищеводном свище. Она может стать причиной цианоза и апноэ после экстубации ребенка. В таких случаях показана трахеостомия или трахеопексия.

В ближайшие 3-7 дней после операции не следует разгибать шею, так как при этом натягивается пищеводный анастомоз и может возникнуть несостоятельность швов.

При аспирации слизи из трахеи катетер вводят строго на глубину интубационной трубки, во избежание реканализации свища. Необходимо постоянно проводить удаление назофарингеального содержимого, не вводя катетер в пищевод дальше анастомоза.

Дренаж, оставленный в средостении, удаляют на 5-7-е сутки, если в течение этого времени нет патологического отделяемого. В некоторых случаях перед удалением дренажа проводят рентгенологическое обследование пищевода с водорастворимым контрастом.

Обезболивание после операции проводят инфузией опиоидных анальгетиков [фентанил в дозе 2-5 мкг/(кгхч), тримеперидин в дозе 0,05-0,2 мг/(кгхч)] в сочетании с метамизолом натрия (в дозе 10 мг/кг) или парацетамолом (10 мг/кг) в течение 3-5 сут, в дальнейшем переходят на болюсное введение этих препаратов по показаниям.

Инфузионную терапию в послеоперационном периоде проводят из расчета физиологической потребности. В первые сутки после операции используют 5-10% раствор глюкозы, в который добавляют электролиты. Через 12-24 ч после операции при неосложненном течении послеоперационного периода начинают парентеральное питание.

Антибактериальную терапию в послеоперационном периоде проводят, ориентируясь на мониторинг микроэкологического статуса ребенка, однако в ближайшие дни после операции показан метронидазол в/в в дозе 15 мг/(кгхсут).

[31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39]

[31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39]

Кормление ребенка при атрезии пищевода

Если наложена гастростома и катетер для питания проведен в двенадцатиперст-ную кишку, кормление можно начинать через 24 ч после операции.

При наложении прямого эзофагоэзофагоанастомоза питание осуществляют через назогастральный зонд, начиная с 5-7-х послеоперационных суток.

Кормление через рот возможно только через 7-10 дней после операции.

При атрезии пищевода энтеральное питание начинают с антирефлюксных смесей (Фрисовом, Нутризон антирефлюкс, Хумана АР) в сочетании с прокинетиками (домперидон в дозе 0,5 мл/кг), так как при этом пороке развития после операции, как правило, возникает желудочно-пищеводный рефлюкс.

[40], [41], [42], [43], [44]

[40], [41], [42], [43], [44]

Осложнения атрезии пищевода

Наиболее частыми острыми осложнениями являются несостоятельность анастомоза и формирование стриктур. После успешной хирургической коррекции часто встречаются затруднения при кормлении из-за нарушения моторики дистального отдела пищевода, что предрасполагает к развитию гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР). Если медикаментозное лечение ГЭР неэффективно, может потребоваться проведение фундопликации по Ниссену.

Осложнения в ближайшем послеоперационном периоде:

- пневмония,

- несостоятельность анастомоза,

- медиастенит,

- ларинготрахеомаляция,

- желудочно-пищеводный рефлюкс,

- анемия.

[45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53]

[45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53]

Источник

Дата публикации 23 августа 2019Обновлено 7 октября 2019

Определение болезни. Причины заболевания

Атрезия пищевода — это врождённый порок развития пищевода, при котором верхняя и нижняя часть пищевода не соединяются. В некоторых случаях при атрезии сегменты пищевода сообщаются с трахеей. Из-за этого дефекта пища не может попасть в желудок и задерживается в верхнем “слепом” конце пищевода. При наличии свища с трахеей, пища (или слюна, если кормление младенца ещё не начато) попадает в лёгкие, что вызывает тяжёлую пневмонию. Без хирургического вмешательства на ранних сроках атрезия пищевода приводит к смерти младенца.

Атрезия пищевода встречается у каждого 3000-50000 новорождённого, при этом патология никак не связана с полом младенца[8].Первые сведения об атрезии пищевода появились в 1696 году, а первую успешную операцию по устранению атрезии пищевода провели в 1941. С этого времени количество сообщений о благоприятном исходе хирургического лечения порока постепенно увеличивалось. В России первую успешную операцию по разобщению трахеопищеводного свища провёл доктор Раков в 1949 году.

Достоверных причин появления атрезии пищевода не установлено. У развития пороков плода, в том числе атрезии пищевода, могут быть различные причины:

- генетические факторы;

- инфекции у матери;

- плохое питание матери во время беременности (дефицит необходимых микроэлементов, таких как йод, фолиевая кислота и др.);

- тяжёлые хронические заболевания (например, сахарный диабет);

- экологические факторы;

- употребление алкоголя и некоторых лекарственных средств, табачная зависимость.

Атрезия пищевода встречается как в изолированной форме, так и в вместе с другими аномалиями, которые собраны в специальную ассоциацию VACTERL. В неё входят аномалии позвоночника, атрезия ануса, пороки сердца, аномалии почек, дефекты лучевой кости.

Атрезия пищевода может сопутствовать синдрому Чарга — Стросса (аутоиммунной аномалии), синдрому Гольденхара (дефекту в развитии зубов, ушной раковины, глаз и лица), трисомии (наличию трёх хромосом вместо двух в клетках) и другим врождённым порокам развития.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы атрезии пищевода

Заподозрить наличие атрезии пищевода можно уже в первые минуты жизни новорождённого. Ребёнок не может проглотить слюну, поэтому акушеры наблюдают повышенное слюнотечение (гиперсаливацию). Один из самых характерных признаков — через нос или рот младенца начинает идти пена.

Проблемы выясняются сразу при первом кормлении: ребёнок будет давиться пищей. При атрезии пищевода полностью или частично нарушается прохождение пищи по пищеводу. В некоторых случаях может возникнуть синюшность кожи (цианоз) из-за недостатка кислорода в крови — в дыхательные пути попадает проглоченная пища и мешает дышать. Также отмечается рвота неизменённым молоком или смесью.

О наличии трахеопищеводного свища говорят приступы кашля во время кормления. Сильнее они проявляются при горизонтальном положении ребёнка, наблюдаются одышка и хрипы.

Младенцу с такими симптомами установливают назогастральный зонд. Если он упирается в препятствие, заворачивается и выходит через рот, то с большой вероятностью можно предполагать наличие атрезии пищевода.

В пренатальном периоде атрезию пищевода можно заподозрить на УЗИ при наличии многоводия, отсутствия визуализации желудка и расширенного верхнего сегмента пищевода. Последний признак наиболее достоверный[1][4][9].

Патогенез атрезии пищевода

Возникновение атрезии пищевода связано с нарушением формирования у эмбриона головного отдела первичной кишки во время беременности. Так как трахея и пищевод формируются из одного зачатка, на ранних стадиях они сообщаются. На 4-5 неделе развития эмбриона пищевод и трахея разделяются на два разных канала. При нарушении направления и скорости роста тканей складываются условия для формирования атрезии пищевода.

Когда эмбрион заглатывает околоплодные воды, при разобщении сегментов пищевода происходит перерастяжение верхней части. Из-за отсутствия проходимости по пищеводу перистальтические движения не происходят должным образом, нарушается глотательный рефлекс. Перерастянутый верхний сегмент пищевода сдавливает трахею, из-за чего хрящевые кольца трахеи формируются неправильно. При наличии трахеопищеводного свища околоподные воды из лёгких попадают в желудочно-кишечный тракт, что приводит к снижению давления внутри бронх. Из-за этого бронхи и альвеолы формируются неправильно [1][4][11].

Классификация и стадии развития атрезии пищевода

Встречается несколько основных анатомических вариантов атрезии пищевода:

- Атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным свищём — верхний сегмент пищевода оканчивается слепо, а нижний формирует трахеопищеводный свищ. Встречается в 85-90 % случаев.

- Атрезия пищевода с верхним трахеопищеводным свищём — верхний сегмент пищевода формирует трахеопищеводный свищ, а нижний заканчивается слепо. Встречается в 1 % случаев.

- Изолированная атрезия пищевода — имеется большой промежуток между пищеводной трубкой и желудком, при этом трахеопищеводный свищ отсутсвует. Встречается в 4-5 % случаев.

- Атрезия пищевода с верхним и нижним трахеопищеводным свищём — встречается в 2 % случаев.

- Трахеопищеводный свищ без атрезии пищевода (Н-тип) — характеризуется наличием аномального соединения пищевода и трахеи, при этом нарушения проходимости пищевода нет. Встречается в 4 % [4].

Трахеопищеводный свищ и атрезия пищевода чаще всего наблюдаются как комбинированная аномалия, но могут встречаться и как изолированные пороки развития.

Таким образом, можно выделить три основные формы данного заболевания:

- атрезия пищевода без свища;

- атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищём;

- врождённый трахеально-пищеводный свищ без атрезии.

При этом симптомы во всех формах атрезии пищевода будут одинаковы[1][4][8].

Осложнения атрезии пищевода

При отсутствии своевременного лечения высок риск смертельного исхода. Этот риск увеличивается при наличии сопутствующих патологий[4].

Когда желудок напрямую сообщается с трахеобронхиальным деревом через свищ, во время крика младенца из-за поступающего воздуха он перерастягивается. При этом подвижность диафрагмы ограничивается, и развивается ателектаз — спадение участка лёгкого в связи с частичным или полным отсутствием воздуха в альвеолах[4]. Если такой трахеопищеводный свищ поздно диагностировать, то это может привести к развитию аспирационной пневмонии (воспалению лёгких, спровоцированному попаданием внутрь инородных тел) и нарастанию дыхательной недостаточности.

Иногда через трахеопищеводный свищ в бронхи и альвеолы попадает содержимое желудка. Это может спровоцировать “химическую” пневмонию, которая способна перерасти в бактериальную[4].

Диагностика атрезии пищевода

Опыт диагностики атрезии пищевода на УЗИ во время беременности не распространён широко, поэтому атрезия зачастую диагностируется уже в постнатальном периоде.

После рождения ребёнка при подозрении на атрезию пищевода диагностика проводится незамедлительно. В родильном зале в пищевод вводится желудочный зонд. При наличии атрезии зонд пройдёт на глубину 7-10 см, упрётся в слепой конец верхнего сегмента и, при дальнейшем продвижении, появится в полости рта. Во время зондового исследования также проводится проба Элефанта: через зонд шприцем вводится воздух, и при атрезии со слепым верхним сегментном воздух с шумом выходит наружу.

Если пробы с желудочным зондом подтвердили наличие атрезии, ребёнка переводят в хирургический стационар и делают рентгенологическое обследование.

На обследовании выполняются рентгеновские снимки грудной клетки и брюшной полости, предварительно в пищевод устанавливают рентген-контрастный зонд. Исследование проводится в прямой проекции в вертикальном положении ребёнка. Оценивают уровень стояния зонда (свёрнутый зонд в слепом верхнем сегменте); газонаполнение желудка и кишечника (при наличии трахео-пищеводного свища между нижним сегментом и трахеей будет определяться воздух в брюшной полости, при отсутствии воздуха в желудке и кишечнике исключается наличие нижнего трахеопищеводного свища).

Также проводится рентген-контрастное исследование. Через зонд в верхний сегмент пищевода вводится не более 1 мл контраста. При наличии верхнего трахеопищеводного свища, кроме пищевода окрашивается ещё и трахеобронхиальное дерево.

Во время проведения рентгенологического обследования можно выявить сопутствующие патологии — непроходимость кишечника, пороки развития позвоночника и пневмонию.

В виду высокой вероятности сочетанных аномалий проводятся дополнительные обследования — УЗИ сердца, УЗИ мочевыделительной системы, нейросонография — ультразвуковое исследование головного мозга.

Параллельно с рентгенологическим обследованием проводится и общеклиническое: общий анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмма, определение газового состава крови, группы крови с фенотипом[1][4][5][7][9][10][13]

Лечение атрезии пищевода

Каждый ребёнок с подозрением на атрезию пищевода должен быть переведён в специализированный стационар, где при подтверждения диагноза начнётся лечение.

Консервативного лечения атрезии пищевода не существует. Коррекция порока — только хирургическое лечение. Операция проводится после стабилизации состояния ребёнка и коррекции нарушений метаболизма. Готовность ребёнка к операции определяют по результатам лабораторных показателей и всех проведённых обследований. Предоперационная подготовка занимает от 12 до 24 часов.

В некоторых случаях проводится экстренное лечение. Показанием для экстренной операции могут быть сопутствующие патологии (например, дуоденальная непроходимость, или атрезия кишечника), а также осложнения, связанные с наличием широкого трахеопищеводного свища и невозможностью проводить адекватную искусственную вентиляцию лёгких. Экстренное лечение проводится в первые часы после выявления патологии.

Цель операции — восстановление проходимости пищевода, соединение его разобщённых отделов и устранение трахеопищеводного свища.

В зависимости от технической оснащённости клиники и квалификации хирурга оперативное лечение проводят традиционным способом (открытая операция — торакотомия), или с помощью эндоскопического оборудования (торакоскопия)[2][4][7][8][14]

Этапная коррекция

Предпочтение к этапному лечению отдаётся у детей с нестабильной работой сердца и лёгких и детей с экстремально низкой массой тела. Этапное лечение также проводится при большом расстоянии между сегментами пищевода. Расстояние между сегментами пищевода, превышающее 2-3 см, считается противопоказанием к наложению первичного анастомоза (сшиванию концов пищевода в единый канал).

Первым этап коррекции: устранение трахеопищеводного свища и наложение гастростомы — специальной трубки, ведущей в желудок, с помощью которой можно искусственно подавать пищу.

Дальнейшая коррекция: наложение анастомоза (сшивание пищевода) или пластика пищевода с использованием тканей других органов. Предпочтительный орган для выполнения пластики пищевода — ободочная толстая кишка.

При невозможности сшивания пищевода или при повреждении его сегментов при попытке наложить анастомоз проводится двойная эзофагостомия по Баирову[5]. Дальнейшая пластика пищевода проводится через несколько месяцев после первого этапа операции.

Трудности в определении объёмов оперативного вмешательства возникают у детей с сочетанными пороками желудочно-кишечного тракта. Действия врачей в таких случаях для каждого ребёнка определяются индивидуально в зависимости от особенностей патологии. Но принцип ведения таких больных сводится к единому постулату: провести как можно меньше вмешательств с наиболее оптимальным эффектом.

Наиболее часто атрезия пищевода сочетается с высокой и низкой кишечной непроходимостью. Например, с атрезией мембраны двенадцатиперстной кишки или атрезией анального отверстия и прямой кишки.

При сочетании атрезии пищевода с высокой кишечной непроходимостью на первом этапе целесообразно наложить анастомоз пищевода и устранить трахеопищеводный свищ. Затем проводится радикальная операция для устранения кишечной непроходимости. Чтобы избежать в послеоперационном периоде застойные явления в желудке, нужно установить гастростому. В случае, если пришлось сшивать кишечник, также необходима установка трубки для внешнего питания.

При сочетании с низкой кишечной непроходимостью (атрезия анального отверстия или прямой кишки) выбор метода лечения определяется особенностями пороков. После разобщения трахеопищеводного свища и наложении анастомоза пищевода проводится коррекция низкой кишечной непроходимости. При высокой атрезии прямой кишки накладывается колостома — искусственный задний проход[1][4][5].

Прогноз. Профилактика

При изолированных формах атрезии пищевода выживаемость достигает 90-100 %. При тяжёлых сочетанных аномалиях — значительно ниже, до 30-50 %.

Для прогноза по выживаемости в случае с артезией используются классификации по Waterston, Spitz, Poenaru. Данные классификации являются «оценочными» и используются больше для статистических измерений. На практике они не используются. Для примера приведём классификацию по Waterson:

- Класс А — масса тела при рождении больше 2500 граммов, нет пневмонии, нет сочетанных аномалий, выживаемость 99 %;

- Класс В — масса тела при рождении от 1800 до 2500 граммов, нет пневмонии, нет сочетанных аномалий; либо же масса тела при рождении более 2500 граммов, есть умеренная пневмония, имеются сочетанные аномалии, — выживаемость 95 %;

- Класс С — масса тела при рождении менее 1800 граммов, нет пневмонии, нет сочетанных аномалий; либо же масса тела при рождении больше 1800 граммов, есть тяжёлая пневмония, есть сочетанные аномалии, выживаемость 71 %[4].

Осложнения после операции

В раннем послеоперационном периоде могут встречаться такие осложнения, как несостоятельность швов анастомоза пищевода и восстановление трахеопищеводного свища.

Если после начала кормления ребёнка в интубационной трубке появляется смесь, можно заподозрить, что трахеопищеводный свищ образовался снова. О нарушении герметичности анастомоза говорит появление слюны в страховочном дренаже в зоне анастомоза. В таких случаях для дополнительной диагностики проводится рентгенологическое исследование с использованием водорастворимых контрастных веществ. При обнаружении «утечки» проводится повторное оперативное вмешательство с целью устранения несостоятельности швов на пищеводе или трахее.

К поздним послеоперационным осложнениям можно отнести стеноз пищевода — канал становится более узким из-за рубцов. Возникает он обычно не ранее четырёх недель после проведённого оперативного вмешательства. Ребёнок начинает отказываться от еды, появляются явления дисфагии — затрудняется глотание, комок пищи не может пройти дальше по пищеводу.

Для диагностики стеноза пищевода проводится