Внутриутробная пневмония у новорожденных как лечить

Внутриутробная пневмония – воспаление легочной ткани, возникшее антенатально, сопровождающееся развитием клинических проявлений в первые 72 часа жизни ребенка. Проявляется выраженной дыхательной недостаточностью, явлениями респираторного дистресс-синдрома, интоксикацией, неврологическими нарушениями вследствие отека мозга и др. Внутриутробная пневмония диагностируется рентгенологически, лабораторные исследования позволяют выявить конкретного возбудителя инфекции. Показана этиотропная терапия (антибиотики, противовирусные препараты и др.), кислородотерапия, коррекция симптомов полиорганной недостаточности.

Общие сведения

Внутриутробная пневмония – одна из наиболее часто встречающихся патологий в структуре внутриутробных инфекций. Примерно 30% всех внутриутробных пневмоний протекает в виде локализованных форм, в остальных случаях воспаление легких у новорожденных возникает в рамках генерализованной внутриутробной инфекции. В настоящее время внутриутробные пневмонии продолжают представлять опасность. Средний показатель заболеваемости – около 2 случаев на 1000 новорожденных, также на долю заболевания приходится до 80-90% младенческой смертности. Отдельный акцент делается на внутриутробной пневмонии, вызванной условно-патогенной флорой. Во-первых, оппортунистическим микроорганизмам, как правило, не уделяется должного внимания. Во-вторых, именно они часто остаются резистентными к терапии.

Внутриутробная пневмония остается актуальной проблемой современной педиатрии. Даже будучи успешно вылеченной, болезнь наносит серьезный удар по детскому иммунитету. Впоследствии любая простуда легко может осложняться пневмонией. Если диагностика была запоздалой, высок риск развития осложнений, опасных для жизни (плеврит, сепсис и др.). Часто у детей, перенесших внутриутробную пневмонию, развивается спаечный процесс в плевре, что ведет к хронической дыхательной недостаточности с неизбежной инвалидностью.

Внутриутробная пневмония

Причины внутриутробной пневмонии

Внутриутробная пневмония одинаково часто вызывается бактериями и вирусами, реже – бактериально-вирусными ассоциациями и грибами. Бактерии, наиболее часто являющиеся причинами инфекции, – стрептококк, стафилококк, энтерококк, кишечная палочка, микоплазма и др. Вирусная внутриутробная пневмония развивается, как правило, при участии вирусов TORCH-группы, вирусов гриппа и др. Грибковая этиология связана с грибами рода Candida. Особую роль играют ИППП, которые также могут быть причиной заболевания. Встречается также врожденная сифилитическая пневмония.

Помимо причин заболевания, существует множество факторов риска, способствующих развитию внутриутробной пневмонии. Отдельно выделяют факторы риска со стороны матери и со стороны плода. К акушерско-гинекологическим патологиям, повышающим вероятность развития заболевания, относятся аборты и выкидыши в анамнезе женщины, патологии родов, гестозы и хронические заболевания малого таза, в том числе вследствие широкого применения внутриматочных контрацептивов. К факторам риска со стороны плода относится недоношенность и низкая масса ребенка при рождении, воспалительные процессы в плаценте и фетоплацентарная недостаточность.

Существует два пути заражения плода – восходящий и гематогенный. Первый из них подразумевает наличие у матери инфекции внутренних половых органов, чаще бактериальной природы. Гематогенный путь инфицирования – это трансплацентарное проникновение возбудителя через пупочную вену в кровь плода, характерное в большей степени для внутриутробной пневмонии вирусной этиологии. Независимо от ворот инфекции, микроорганизм попадает в кровь плода и уже оттуда достигает легочной ткани. Поскольку в утробе матери ребенок не дышит воздухом, инфекционный агент остается в тканях бессимптомно до момента родов. С первых вдохом кровоснабжение в легких резко возрастает. Именно этот момент является пусковым, и внутриутробная пневмония начинает проявляться клинически.

Классификация внутриутробных пневмоний

Этиологически выделяют бактериальную, вирусную и грибковую внутриутробную пневмонию, иногда встречаются бактериально-вирусные инфекции. По степени тяжести заболевание делится на легкую, средней тяжести и тяжелую формы. В зависимости от момента заражения внутриутробная пневмония бывает врожденной и интранатальной, когда инфицирование происходит в момент прохождения плода по родовым путям. Течение заболевания может быть острым и затяжным, с осложнениями и без. Различают легочные осложнения в виде пневмоторакса, ателектаза, абсцедирования легкого, а также внелегочные осложнения, основными из которых являются менингит, поражение оболочек сердца и сепсис. Отдельно выделяют 3 степени дыхательной недостаточности.

Симптомы внутриутробной пневмонии

Ведущий симптом в клинике заболевания – выраженная дыхательная недостаточность, требующая кислородной поддержки новорожденного (кислородная маска, ИВЛ). Развивается с первых часов жизни. Визуально внутриутробная пневмония проявляется вялостью ребенка вследствие интоксикации, разлитым цианозом, «мраморными» кожными покровами. Заметно западение грудины, при физикальном осмотре педиатр диагностирует тахикардию, ослабленное дыхание и хрипы в легких. Характерны приступы апноэ. Уровень гипертермии зависит от степени тяжести, у недоношенных детей может наблюдаться пониженная температура тела.

Часто развиваются осложнения со стороны легких, такие как пневмоторакс, ателектаз легкого, респираторный дистресс-синдром, абсцессы легкого, сепсис. Внутриутробная пневмония редко встречается как локализованное заболевание. В связи с этим всегда имеются другие, внелегочные симптомы внутриутробных инфекций: со стороны нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, органов слуха и зрения. У недоношенных детей заболевание протекает тяжелее, вероятность осложнений всегда выше.

Неврологическая симптоматика представлена запрокидыванием головы назад, повышением или снижением мышечного тонуса. Среди осложнений – менингит, который особенно часто встречается при микоплазменной внутриутробной пневмонии. Неврологические расстройства связаны в первую очередь с отеком мозговых оболочек, причиной которого является дыхательная недостаточность. Примерно у половины заболевших детей диагностируются гастроинтестинальные нарушения, в частности, срывания и позывы на рвоту, метеоризм, парез кишечника. Таким образом, при внутриутробной пневмонии речь часто идет о полиорганной недостаточности, основные причины которой – генерализация инфекции и общее нарушение кровообращения.

Диагностика внутриутробной пневмонии

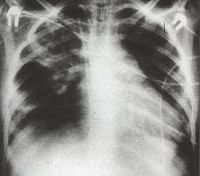

Дыхательная недостаточность легко выявляется при физикальном осмотре ребенка. На рентгенограмме легких заметно усиление легочного рисунка, перибронхиальные изменения, многочисленные очаги инфильтрации легочной ткани. Изменения на рентгенограмме сохраняются до месяца с момента начала острой фазы внутриутробной пневмонии. В тяжелых случаях инфекции возможно отсутствие признаков заболевания по данным рентгенографии легких в течение первых трех дней.

Лабораторная диагностика внутриутробной пневмонии включает общий и биохимический анализ крови, мазок из зева на флору, микробиологическое исследование трахеобронхиального аспирата, анализ отделяемого из полости носа. Анализ крови позволяет выявить признаки воспалительного процесса, анемию разной степени, гипербилирубинемию и др. Обязательно проводятся серологические исследования (ИФА-диагностика) для обнаружения различных классов антител к конкретным возбудителям. В отношении диагностики вирусной этиологии внутриутробной пневмонии эффективен метод ПЦР. Необходимо выявление первичного очага инфекции у матери.

Лечение внутриутробной пневмонии

Лечение проводится в отделении интенсивной терапии или реанимации новорожденных. В зависимости от выраженности дыхательной недостаточности используются различные методы кислородной поддержки: кислородная маска, ИВЛ. Этиотропная терапия внутриутробной пневмонии – антибиотики, противовирусные, противогрибковые препараты – может назначаться эмпирически, либо подбираться исходя из других признаков, патогномоничных для конкретных внутриутробных инфекций (краснуха, токсоплазмоз, хламидиоз и др.). Список антибиотиков ограничен возрастом, противопоказано применение препаратов аминогликозидного ряда.

Недоношенным детям обязательно назначение сурфактантов, способствующих развитию легочной ткани и расправлению спавшихся альвеол. Санация трахеобронхиального дерева проводится практически всем детям, частота регулируется тяжестью состояния. Проводятся дегидратационные мероприятия, детоксикация солевыми растворами, коррекция ацидоза, анемии, нарушений свертываемости крови, симптоматическая терапия. Переливание эритроцитарной массы осуществляется по показаниям. По окончании острой фазы внутриутробной пневмонии показана физиотерапия.

Прогноз и профилактика внутриутробной пневмонии

Прогноз внутриутробной пневмонии определяется конкретной нозологией и тяжестью состояния. Заболевание было и остается одной из основных причин детской смертности. Более благоприятное течение отмечается при внутриутробной пневмонии стафилококковой этиологии (кроме золотистого стафилококка) и вирусного генеза. Частота летального исхода выше в случае инфицирования энтерококками, кишечной палочкой, микоплазмой, золотистым стафилококком; особенно опасны бактериально-вирусные ассоциации. Также уровень смертности повышается в случае развития осложнений, в частности, сепсиса.

Первичная профилактика внутриутробной пневмонии сводится к определению возможных факторов риска заболевания у беременной женщины. Это обеспечит высокую настороженность и готовность медицинского персонала к реанимационным мероприятиям непосредственно в родовом зале. Также необходима своевременная диагностика внутриутробных инфекций, поскольку клиника многих из них включает поражение легких в виде внутриутробной пневмонии. Всем детям, перенесшим заболевание в период новорожденности, проводится профилактика повторной пневмонии: витаминотерапия, массаж, гимнастика и др.

Источник

Пневмония у новорожденных – это воспалительное заболевание преимущественно инфекционной этиологии, при котором обычно преобладают патологические процессы в альвеолах и интерстициальной ткани легкого. Пневмония у новорожденных выделяется в отдельную группу, что обусловлено особенностями этиологии, а также клинических проявлений заболевания.

Пневмония диагностируется у 10–15% новорожденных. Внутриутробная пневмония может развиваться изолированно или быть проявлением генерализированного инфекционного процесса.

Пневмония у новорожденного на рентгеновском снимке

Пневмония у новорожденного на рентгеновском снимке

Причины пневмонии у новорожденных и факторы риска

К основным причинам пневмонии у новорожденных относятся внутриутробное инфицирование, аспирация амниотической жидкости и слизи, нарушение кровообращения в легких, незрелость легочной ткани, спадение доли легкого, респираторный дистресс-синдром. Как правило, к развитию заболевания приводит не одна, а сочетание нескольких причин. Вирусно-бактериальная пневмония у новорожденных обычно возникает на фоне острых респираторных вирусных инфекций. Риск развития пневмонии у новорожденного повышается при наличии у беременной заболеваний, передающихся половым путем, лихорадке во время родов, развитии хориоамнионита, недонашивании беременности. Инфицирование ребенка может произойти при прохождении по родовым путям, в процессе кесарева сечения, и позже – в родильном отделении (госпитальная инфекция) или в домашних условиях.

Пневмония у новорожденного может быть следствием внутриутробного инфицирования

Пневмония у новорожденного может быть следствием внутриутробного инфицирования

У недоношенных и ослабленных детей высок риск присоединения вторичной бактериальной инфекции к уже имеющемуся воспалительному процессу.

Формы заболевания

В зависимости от происхождения и времени дебюта выделяют следующие виды пневмонии у новорожденных:

- врожденные – возникают из-за внутриутробного инфицирования (инфекционными агентами при этом обычно выступают вирус простого герпеса, цитомегаловирус, уреаплазма, микоплазма) или интранатального (т. е. произошедшего в родах) инфицирования стрептококками, кишечной палочкой, хламидиями, клебсиеллами, условно-патогенными микроскопическими грибами;

- неонатальные, или приобретенные.

Неонатальные пневмонии у новорожденных, в свою очередь, бывают:

- ранние – дебютируют в первую неделю жизни;

- поздние – развиваются начиная со второй недели жизни.

При тяжелом течении последствиями пневмонии у новорожденных могут стать: отек легких, отечный синдром, патологическое увеличение размеров печени, распад легочной ткани, пиопневматоракс, гипоксия головного мозга.

В зависимости от морфологических изменений в легких:

- очаговые;

- интерстициальные.

Симптомы пневмонии у новорожденных

При врожденной пневмонии у новорожденных отмечается снижение уровня кровяного давления, снижение рефлексов (гипорефлексия) или отсутствие одного или нескольких рефлексов (арефлексия). Кожные покровы принимают серовато-белый или циантотичный оттенок, при дыхании наблюдается выраженное напряжение крыльев носа, их раздувание. Снижается аппетит, при попытке кормления у ребенка возникает отрыжка или рвота, с прогрессированием патологического процесса может развиться парез кишечника, сопровождаемый резким вздутием живота. Кроме того, к симптомам пневмонии у новорожденных относятся крепитирующие или влажные хрипы при прослушивании легких (иногда их можно услышать только при форсированном вдохе).

При врожденной пневмонии у новорожденных обнаруживаются хрипы при прослушивании легких

При врожденной пневмонии у новорожденных обнаруживаются хрипы при прослушивании легких

При пневмонии у новорожденных определяются признаки дыхательной недостаточности, которую подразделяют на три степени:

- Незначительное учащение дыхания в спокойном состоянии, втягивание межреберных промежутков выражено умеренно.

- В процессе дыхания участвует вспомогательная мускулатура, наблюдается выраженный цианоз в области рта и вокруг глаз, в состоянии покоя отмечается учащенное поверхностное дыхание.

- Частота дыхательных движений у детей превышает 70 в минуту, наблюдается нарушение ритма дыхания, продолжительное апноэ, распространенный цианоз кожных покровов. Наблюдаются признаки сердечно-сосудистой недостаточности.

У детей с недостаточной массой тела признаки дыхательной недостаточности не всегда коррелируют с тяжестью патологического процесса.

В периферической крови происходит повышение или снижение количества лейкоцитов, отмечается сдвиг лейкоцитарной формулы влево.

Дети становятся сонливыми, вялыми, у них развивается одышка, кашель, происходит снижение веса (на 15–30%) и медленное его восстановление. Могут наблюдаться пенистые выделения изо рта, судороги. Температура тела повышается до субфебрильных или фебрильных цифр, реже остается в пределах нормы. Обычно продолжительность заболевания составляет 3-4 недели.

Для аспирационной пневмонии новорожденных характерно наличие в альвеолах, альвеолярных ходах и бронхах плотных частиц аспирированной амниотической жидкости.

Пневмония у новорожденных, вызванная хламидиями, проявляется в течение первых месяцев жизни ребенка. Предшествовать клиническим проявлениям воспалительного процесса в легких может конъюнктивит, который дебютирует через 1-2 недели после рождения ребенка. Для хламидийной пневмонии новорожденных характерны малосимптомное начало, бронхообструктивный синдром, непродуктивный кашель, нормальная температура тела, отсутствие признаков общей интоксикации. В периферической крови обнаруживается умеренное повышение количества эозинофилов.

При пневмонии у новорожденных, вызванной внутриутробным инфицированием уреаплазмами, клинические проявления возникают на протяжении первых двух недель после рождения. Характерным признаком является упорный кашель без отделения мокроты. Изменения в периферической крови, как правило, отсутствуют.

Пневмония у недоношенных детей имеет ряд особенностей. У таких пациентов в клинической картине преобладают признаки интоксикации организма, может возникать периорбитальный отек, синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, сепсис. Заболевание может сопровождаться нелегочными проявлениями: отитом, тромбообразованием, недостаточностью коры надпочечников и т. д.

Читайте также:

13 причин субфебрильной температуры

5 мифов о бронхите

6 частых ошибок при гриппе

Диагностика

Первичная диагностика пневмонии у новорожденных основывается на данных анамнеза и физикальной диагностики. В ходе аускультации отмечается укорочение перкуторного звука над пораженным участком легкого, усиление бронхофонии в той же области; физикальные изменения в легких асимметричны. Для подтверждения диагноза прибегают к рентгенографии грудной клетки – метод дает возможность определять инфильтративные изменения в легких, а также их локализацию и характер.

Для постановки диагноза пневмония у новорожденных проводят аускультацию и рентгенографию грудной клетки

Для постановки диагноза пневмония у новорожденных проводят аускультацию и рентгенографию грудной клетки

Из методов лабораторной диагностики выполняют общий и биохимический анализ крови, бактериологические и серологические исследования.

Пневмония диагностируется у 10–15% новорожденных. Внутриутробная пневмония может развиваться изолированно или быть проявлением генерализированного инфекционного процесса.

Требуется дифференциальная диагностика с врожденными пороками легких и сердца, аспирацией, пневмопатиями, острыми респираторными вирусными инфекциями, бронхитом, бронхиолитом.

Лечение пневмонии у новорожденных

Лечение пневмонии у новорожденных комплексное, проводится в стационаре. Вне зависимости от формы пневмонии новорожденным назначаются антибактериальные препараты (перорально или парентерально). При хламидийной пневмонии применяются антибиотики группы тетрациклинов, макролидов, фторхинолонов. Продолжительность курса антибактериальной терапии – 2-3 недели.

Лекарственные препараты для симптоматической терапии подбираются в соответствии с клинической картиной заболевания. Обычно назначают муколитические лекарственные средства, которые могут вводится внутрь или ингаляционно, посредством спейсера или небулайзера.

Лечение пневмонии у новорожденных проводится в условиях стационара

Лечение пневмонии у новорожденных проводится в условиях стационара

Новорожденным с любой формой пневмонии показаны аэро- и оксигенотерапия. Проведение аэротерапии допустимо у детей старше 3-х недель с массой тела, превышающей 1,7-2 кг. С целью дезинтоксикации организма применяется инфузионная терапия.

В случае развития астматического или токсического синдрома назначаются глюкокортикоиды и соответствующее симптоматическое лечение.

Недоношенных детей с пневмонией помещают в инкубатор для новорожденных и обеспечивают дополнительную подачу кислородной смеси. Способ кормления таких детей подбирается в зависимости от тяжести состояния, наличия сопутствующих патологий, выраженности сосательного и глотательного рефлексов. Предпочтение отдается грудному молоку, при отсутствии такой возможности пациентам показано парентеральное питание.

В случае тяжелого течения пневмонии показана иммунотерапия, которая дополняет основное лечение и заключается во введении иммуноглобулинов.

При появлении нарушений ритма дыхания и глубины дыхательных движений, накоплении в крови углекислого газа, неравномерности сердечных сокращений, дисбалансе водно-солевого обмена требуются реанимационные мероприятия.

Возможные осложнения и последствия пневмонии у новорожденных

При тяжелом течении последствиями пневмонии у новорожденных могут стать: отек легких, отечный синдром, патологическое увеличение размеров печени, распад легочной ткани, пиопневматоракс, гипоксия головного мозга.

Последствиями двусторонней пневмонии, особенно у недоношенных детей, нередко являются пневмоцитоз, снижение уровня сывороточного железа и гемоглобина, нарушения сердечной деятельности, абсцессы, плевриты.

Прогноз

При своевременном и правильно подобранном лечении прогноз обычно благоприятный. Он ухудшается при наличии у пациента первичного иммунодефицита, выраженного дефицита массы тела, а также в случае недоношенности ребенка. При двусторонней пневмонии у недоношенных высок риск летального исхода.

Профилактика

В целях профилактики развития пневмонии у новорожденных рекомендуется своевременное лечение заболеваний у женщины в период беременности, предупреждение токсикозов, а также асфиксии и аспирации во время родов, правильный уход за новорожденным.

Видео с YouTube по теме статьи:

Информация является обобщенной и предоставляется в ознакомительных целях. При первых признаках болезни обратитесь к врачу. Самолечение опасно для здоровья!

Источник