Топографическая перкуссия легких при пневмонии

Перкуссия – постукивание по участкам поверхности тела, выявляющее физические особенности подлежащих органов, тканей, различных образований: полостных (воздушных), жидкостных (уплотненных), сочетанных. В связи с этим грудная клетка, где расположены органы, разные по физическим свойствам, представляет важный объект для исследования. Как уже отмечалось, широкое распространение перкуссия получила после того, как знаменитый Ж. Корвизар перевел в начале XIX века на французский язык трактат венского врача Л. Ауэнбругера (1722-1809), в котором последний описал метод, аналогичный выстукиванию винных бочек, применявшийся его отцом виноделом для определения в них уровня вина. В обследовании органов дыхания перкуссия занимает особое место.

Различная плотность воздушной, маловоздушной и безвоздушной ткани соответствует разным оттенкам перкуторного звука, что отражает состояние органов дыхания, прилежащих к грудной стенке. Громкость, высота и продолжительность получаемого при перкуссии грудной клетки звука зависят в конечном итоге от плотности и упругости перкутируемого участка. Наибольшее влияние на качество звука оказывают воздух и плотные элементы (мышцы, кости, паренхима внутренних органов, кровь). Чем больше различаются по плотности и упругости среды, через которые проходят колебания, тем более разнородным будет перкуторный звук, тем больше он будет отличаться от звонкого, так называемого тимпанического звука, напоминающего звук, получаемый при ударе в барабан (tympanum – барабан), и возникающего при перкуссии содержащих воздух полых образований (выстукивание области кишок). Чем меньше содержание воздуха в перкутируемой зоне и больше плотных элементов, тем звук будет более тихий, короткий, тупой (притупление перкуторного звука, абсолютно тупой – «печеночный», «бедренный» звук).

Виды и правила перкуссии легких

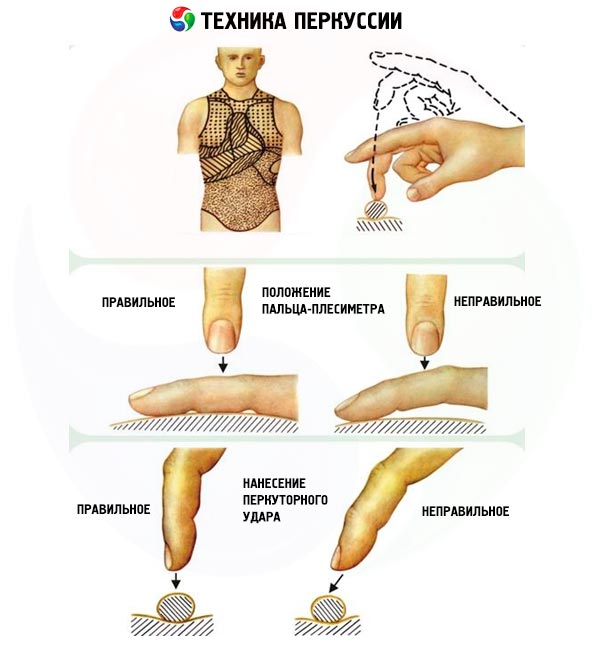

Получить разные оттенки перкуторного звука можно, используя различные приемы: постукивая специальным молоточком (большая часть врачей используют в качестве такого молоточка палец) непосредственно по телу обследуемого (непосредственная перкуссия) и постукивая по телу обследуемого через дополнительный проводник (плессиметр), в качестве которого используются различные пластинки или чаще палец другой руки, плотно приложенный к поверхности тела (опосредованная перкуссия). Подавляющее большинство врачей пользуются опосредованной перкуссией «пальцем по пальцу».

При перкуссии следует помнить о том, что удар должен быть направлен строго перпендикулярно к поверхности плессиметра, быть легким, коротким (быстрым), похожим на упругий удар теннисного мяча, что достигается движением только кисти в лучезапястном суставе при неподвижном положении предплечья.

Перкуссия проводится для того, чтобы выявить изменения физических свойств (соотношение воздуха и плотных элементов) органа или его части (сравнительная перкуссия) или определить границы органа и зоны измененных физических свойств (топографическая перкуссия).

Сравнительная перкуссия

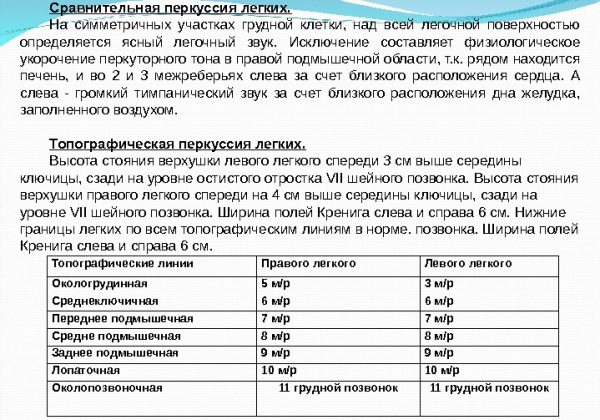

При сравнительной перкуссии грудной клетки, которая проводится по межреберьям и является громкой, в первую очередь определяется характер звука, получаемого над симметричными участками легких, естественно, исключая при таком сравнении передне-нижнюю часть левой половины грудной клетки – место проекции области сердца, лишенное воздуха. Некоторая асимметрия звуковых данных обнаруживается при перкуссии области обеих верхушек легких (над- и подключичные пространства): вследствие более развитых мышц правой половины грудной клетки и большей узости правого верхнедолевого бронха перкуторный звук над правой верхушкой обычно более притуплённый. Следует отметить, что выстукиванию верхушек легких раньше придавали особое значение в силу большой распространенности туберкулеза легких (для инфильтративной формы туберкулеза характерна именно эта локализация). Сравнительная перкуссия позволяет выявить над легкими особый перкуторный звук – ясный легочный. Это результат превращений, которым подвергается тимпанический тон (вследствие колебаний воздуха внутри эластичных альвеол) при прохождении через неоднородную интерстициальную ткань легких, грудную стенку. Но более важным является обнаружение над отдельными участками грудной клетки изменений этого звука: тупого (от притупления до абсолютной тупости) или тимпанического.

Притупление (укорочение) перкуторного звука тем больше, чем больше плотных элементов, чем больше утрачена воздушность (жидкость, инфильтрация, опухолевая ткань) в зоне выстукивания, которое может выявить этот участок на разной глубине с помощью разной силы удара: чем сильнее удар (громкая глубокая перкуссия), тем более глубоко расположенный участок уплотнения обнаруживается. Притупление звука свидетельствует о наличии в плевральных полостях жидкости, при большом количестве которой возникает тупой перкуторный звук (экссудат, гной, транссудат, кровь). При этом обычно должно накопиться не менее 500 мл жидкости, но с помощью негромкой (слабой) перкуссии можно обнаружить жидкость и в плевральных синусах. Особенности верхней границы зоны притупления позволяют различить характер плевральной жидкости. При наличии воспаления (экссудат) верхняя граница притупления имеет вид кривой линии с вершиной по подмышечным линиям, которая характерна для неравномерного подъема уровня жидкости (линия Дамуазо – Соколова), связанного с разной податливостью подлежащей легочной ткани давлению жидкости. Для транссудата характерен уровень зоны притупления ближе к горизонтальному.

Притупление легочного перкуторного звука характерно для начальных стадий инфильтративного процесса в легких (пневмония), других уплотнений легочной ткани (выраженный ателектаз, особенно обтурационный, инфаркт легкого, опухоль легкого, утолщение плевральных листков).

При уменьшении или истончении плотных элементов легочных структур усиливается тимпанический тон перкуторного звука, который приобретает характер «коробочного» или «подушечного» при эмфиземе легких (потеря эластичности альвеол, но сохранение целостности большинства альвеолярных перегородок, что препятствует появлению истинного тимпанита); звук становится выраженным тимпаническим над полостью легкого (каверна, опорожнившийся абсцесс, большие бронхоэктазы, пневмоторакс, большие эмфизематозные буллы).

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]

Топографическая перкуссия легких

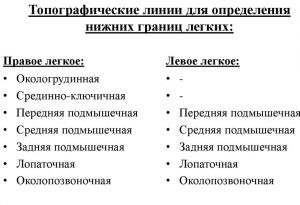

Топографическая перкуссия легких выявляет границы того или иного органа или обнаруженного патологического образования, при этом используется проводимая по ребрам и межреберьям тихая перкуссия, и палец-плессиметр располагается параллельно перкутируемой границе (например, горизонтально при определении нижней границы легкого). Фиксация положения определяемой границы проводится по опознавательным ориентирам. Для органов грудной клетки таковыми служат ключицы, ребра, межреберья, позвонки и вертикальные линии (передняя срединная, правые и левые стернальные, парастернальные, среднеключичные, передние, средние, задние подмышечные, лопаточные, задняя срединная линия). Счет ребер ведется спереди, начиная со второго ребра (место его прикрепления к грудине находится между рукояткой грудины и ее телом), первое ребро соответствует ключице. Сзади счет ребер ведут, ориентируясь на остистые отростки позвонков (легко определить остистый отросток VII шейного позвонка: он наиболее выступает при наклоне головы вперед) и нижний угол лопатки, который соответствует VII ребру.

Нижний край легкого справа и слева расположен на одинаковом уровне (естественно, слева он определяется, начиная с передней подмышечной линии из-за наличия сердечной вырезки и области селезенки), соответственно по правой парастернальной линии – верхний край VI ребра, правой среднеключичной – шестое межреберье, обеим передним подмышечным – VII ребро, средним подмышечным линиям – VIII ребро, задним подмышечным – IX ребро, лопаточным линиям – X ребро, задней срединной – XI грудной позвонок.

Смещение нижней границы легких вниз выявляется прежде всего при эмфиземе легких, реже – в период приступа бронхиальной астмы. В первом случае такое смещение носит постоянный характер, имеет тенденцию к нарастанию из-за прогрессирования гипервоздушности легких, во втором случае оно наблюдается и без эмфиземы в результате остро наступающего расширения легких в связи с характерным для бронхиальной астмы затруднением выдоха. Наличие жидкости и газа в плевральной полости приводит к смещению нижнего края легких кверху, что наблюдается также при высоком стоянии диафрагмы (выраженное ожирение, беременность, большой асцит, метеоризм), что обычно сопровождается уменьшением объема грудной клетки и наполнения легких воздухом (снижение жизненной емкости легких), а это приводит к дыхательной недостаточности и гемодинамическим нарушениям в малом круге кровообращения.

Указанные смещения нижней границы легких обычно сопровождаются уменьшением подвижности (экскурсии) нижнего легочного края, что определяется по средней подмышечной линии: в норме по отношению к VIII ребру легочный край опускается при глубоком вдохе на 4 см и поднимается при максимальном выдохе также на 4 см, и, таким образом, дыхательная экскурсия нижнего легочного края по этой линии составляет 8 см. Если трудно сделать и задержать вдох, данный показатель определяют, последовательно используя несколько очередных обычных вдохов и отмечая каждый раз перкуторное положение нижнего легочного края.

Определение границы легочного края и степени его смещения при дыхании является важным приемом раннего выявления эмфиземы легких, что, безусловно, особенно ценно при динамическом наблюдении за пациентом.

Для уточнения тех или других изменений в соответствующих долях легких важно знать их топографию. Справа на переднюю поверхность проецируются верхняя и средняя доли (граница между ними начинается на уровне прикрепления IV ребра к грудине, далее она идет косо до VI ребра по среднеключичной линии, где доходит до границы нижней доли), справа сбоку – средняя и нижняя доли, слева переднюю поверхность занимает верхняя доля, слева сбоку – верхняя и нижняя (граница между ними, как и справа, начинается от VI ребра по среднеключичной линии, но затем идет косо вверх назад к лопатке), сзади с обеих сторон вверху проецируется небольшая часть верхних долей, основную поверхность обеих половин грудной клетки составляют нижние доли.

Высота стояния верхушек

Справа | Слева | |

| Спереди | 3 см выше уровня ключицы | 3,5 см выше уровня ключицы |

| Сзади | на уровне остистого отростка VII шейного позвонка | 0,5 см выше уровня остистого отростка VII шейного позвонка |

Ширина полей Кренига: справа – 5 см, слева – 5,5 см

Нижние границы легких

Типографические линии | Справа | Слева |

| Окологрудинная | Пятое межреберье | – |

| Среднеключичная | VI ребро | – |

| Передняя подмышечная | VII ребро | VII ребро |

| Средняя подмышечная | VIII ребро | VIII ребро |

| Задняя подмышечная | IX ребро | IX ребро |

| Лопаточная | X ребро | X ребро |

| Околопозвоночная | Остистый отросток XI грудного позвонка | Остистый отросток XI грудного позвонка |

Подвижность нижних краев легких, см

Справа | Слева | |||||

Топографическая линия | на вдохе | на выдохе | суммарно | на вдохе | на выдохе | суммарно |

Среднеключичная | 2 | 2 | 4 | – | – | – |

Средняя подмышечная | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | б |

Лопаточная | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |

Источник

Топографической перкуссией легких называется метод физикальной диагностики, основанный на простукивании грудной клетки и оценке звуков, которые возникают во время процедуры. По характеру звуковых вибраций определяют физическое состояние, размер, расположение органа дыхательной системы.

Способы измерения границы легких

Топографическая перкуссия позволяет определить положение легких в грудной клетке относительно рядом расположенных внутренних органов. Добиться этого удается благодаря отличию звуков, возникающих при простукивании воздушной легочной ткани и более плотных, не содержащих воздуха структур. Исследование включает последовательное уточнение высоты стояния верхушек, ширину полей, нижние границы и подвижность долевых краев.

Топографию легких проводят несколькими способами перкуссии:

- глубокая;

- поверхностная.

Метод глубокого простукивания позволяет выявить параметры органа, патологические уплотнения, дыхательные шумы, новообразования, расположенные глубоко в паренхиме. Поверхностный способ диагностики помогает разграничить воздухосодержащие и безвоздушные ткани, определить локализацию патологических очагов, полостей.

Правила проведения перкуссии

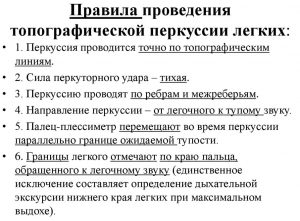

Диагностическую процедуру выполняет пульмонолог по следующим правилам:

- проводится топографическая перкуссия по направлению от четкого легочного звука к глухому;

- палец-плессиметр врач располагает параллельно предполагаемому краю легких;

- предельная линия соответствует наружному краю пальца со стороны внутреннего органа, дающего четкий перкуторный звук;

- используется сначала поверхностная, а затем глубокая перкуссия.

Топографическая перкуссия легких проводится в теплом помещении, человек должен быть полностью расслаблен, дыхание — спокойным. Во время исследования пациент стоит или сидит, исключение составляют лежачие больные. Врач прикладывает палец-плессиметр на тело плотно, но не допускает слишком глубокого погружения фаланги в мягкие ткани, чтобы не спровоцировать усиление вибрации звука.

Пределы верхних границ

Для локализации высоты легочных верхушек плессиметр помещают в надключичную ямку параллельно ключичной кости. Наносят пальцем-молотком несколько ударов, затем поднимают плессиметр так, чтобы ноготь упирался в край шейной кивательной мышцы. Продолжают топографическую перкуссию вдоль ключичной линии, пока перкуторный звук не изменится с громкого на тупой. С помощью сантиметровой ленты или линейки измеряют промежуток от середины ключицы до определенных во время исследования верхушек.

Причины смещения верхних границ

Верхушки подняты выше нормы при эмфиземе, бронхиальной астме, а опущены при склерозировании дыхательного органа, например, при туберкулезе, образовании очагов инфильтрации. Смещение верхушек вниз наблюдается при уменьшении воздушности, пневмонии, пневмосклерозе.

Диагностика нижних границ

Определение параметров нижних границ начинают с простукивания правого легкого по окологрудинной (парастернальной) линии.

Для проведения диагностики исследуют топографические линии грудной клетки: мамиллярную (срединно-ключичную), лопаточную – под angulus inferior, подмышечную, расположенную на высоте подмышечной впадины, околопозвоночную — в проекции ости лопатки.

Идентичным способом определяют параметры левого легкого, за исключением простукивания окологрудинной и срединно-ключичной линии. Это связано с близким расположением сердца, влиянием газового желудочного пузыря на притупление звука. При выполнении топографической перкуссии спереди верхние конечности пациента опущены вниз, при простукивании подмышечной области – подняты над головой.

Почему смещаются нижние границы?

Опущение нижних краев может быть симптомом низкого стояния диафрагмы, эмфиземы. Поднятие отмечается при сморщивании, рубцевании легочной ткани на фоне крупозной пневмонии, гидроторакса, экссудативного плеврита.

Высокое внутрибрюшное давление, беременность, метеоризм, асцит, чрезмерное отложение висцерального жира может стать причиной высокого стояния диафрагмы, поднимающей нижние края. Смещение нижних краев также происходит при раковых опухолях, резком увеличении размеров печени.

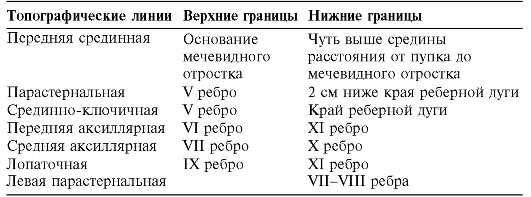

Нормальное расположение границ легких

У здорового человека высота стояния верхушек с передней стороны тела фиксируется на 3–4 см выше ключичной кости, а сзади соответствует уровню поперечного остистого отростка седьмого шейного позвонка – C7.

Нормальные показатели нижних границ:

| Топографические линии | Положение границ левого легкого (ребро) | Положение границ правого легкого (ребро) |

| лопаточная линия | 10 | 10 |

| околопозвоночная линия | 11 позвонок грудного отдела | 11 позвонок грудного отдела |

| мамиллярная линия | — | 6 |

| передняя подмышечная линия | 7 | 7 |

| средняя подмышечная линия | 8 | 8 |

| задняя подмышечная линия | 9 | 9 |

Измерение показателя с учетом особенностей телосложения

У гиперстеников с крупной грудной клеткой, длинным торсом допускается поднятие нижних краев легких на одну реберную дугу, а у астеников наблюдается опущение нижнего края на одно ребро ниже физиологической нормы.

Видео: Топографическая перкуссия легких

Источник

Перкуссия легких – один из базовых физических методов обследования пациента, страдающего от кашля на фоне заболеваний дыхательной системы. Процедура проста в исполнении, не требует от врача применения дополнительных инструментов и позволяет первично оценить состояние больного. Указанная методика обязательна к применению у людей с подозрениями на патологию респираторного тракта.

Что такое перкуссия легких?

Перкуссия – метод, который основывается на выстукивании участков грудной клетки с последующим анализом получаемых звуков. Суть процедуры заключается в проникновении энергии удара по тканям с возвратом в виде звуковых колебаний. В зависимости от характера и локализации внутреннего органа грудной клетки будет отличаться акустическая картина.

Интересно! Впервые соответствующую методику предложил использовать австриец Леопольд Ауэнбруггер еще в XVIII столетии для выявления причин кашля и других респираторных проблем. Диагностическая процедура на ранних этапах была холодно воспринята коллегами доктора, но со временем вошла в ежедневную практику терапевта и пульмонолога. Особую популярность перкуссия обрела после ее применения личным врачом Наполеона Бонапарта. Доктор дополнил полевыми заметками труды Ауэнбруггера и вывел методику «в свет».

Перкуссия базирует на анализе четырех характеристик звуков, извлекаемых во время выстукивания:

- сила;

- высота;

- звукоподобность;

- длительность.

В зависимости от органа и структуры, который поддается диагностике, отличается получаемая акустическая картина.

В практике выделяют три базовых перкуторных звука:

- Ясный легочный. Указанный звук слышен в норме при постукивании по междуреберным промежуткам грудной клетки. Акустическая картина формируется во время колебания альвеол, воздуха, интерстициальной ткани легких;

- Тупой. Звук выслушивается во время обследования паренхиматозных органов (печень, селезенка), которые не содержат воздух;

- Тимпанический. Акустически картина напоминает удары по барабану. Указанный звук возникает при постукивании по органам с гладкой стенкой и воздухом внутри (кишечник).

Во время прогрессирования определенных заболеваний наблюдается изменение локализации соответствующих шумов или их трансформация. Задача врача – оценить характер возникших метаморфозов, правильно интерпретировать результат, выявить причину кашля и подобрать лечение.

Заболевания при которых проводится

Перкуссия – метод, позволяющий оценить состояние легких и плевральной полости (иногда). Процедура используется для диагностики причин кашля, одышки, симптомов дыхательной недостаточности.

Заболевания, поддающиеся выявлению с помощью перкуссии:

- воспаление легких (пневмония);

- абсцессы паренхимы соответствующих органов;

- экссудативный плеврит;

- пневмоторакс;

- каверны (полости), развивающиеся во время прогрессирования туберкулеза.

Острый или хронический бронхит, сопровождающийся сухим кашлем, условно поддается диагностике с помощью перкуссии. Заболевание не сопровождается характерными изменениями звука, что отодвигает указанную методику на второй план. Более важной в конкретном случае остается аускультация.

Перкуссия может использоваться в качестве первичной диагностики объемных новообразований грудной клетки. Однако соответствующий метод не позволяет установить добро- или злокачественность опухоли. В 75% случаев для подтверждения любого из указанных выше диагнозов требуется использование вспомогательных процедур (рентгенография, спирография и тому подобное).

Виды перкуссии: по технике, по цели, по громкости

Описываемый метод диагностики кашля и другой дыхательной патологии с момента своего изобретения неоднократно видоизменялся. Ключевой особенностью оставалась техника извлечения звука и методика проведения процедуры. Ниже будут описаны современные варианты указанного обследования, которые используются для оценки состояния органов респираторного тракта.

Сравнительная перкуссия

Сравнительная перкуссия легких – методика, базирующаяся на поочередном анализе звука, извлекаемого во время постукивания по симметричным участкам грудной клетки. Традиционно диагностика начинается со здоровой стороны для оценки тяжести патологии.

Врач начинает с передней поверхности груди, переходит на бока, спину больного. Суть – сравнение полученных результатов для подбора адекватного лечения.

Топографическая перкуссия легких

Топографическая перкуссия легких предусматривает верификацию размеров органов, глубины их экскурсии (движения во время дыхательного цикла). В каждом отдельном случае доктор устанавливает соответствующие границы конкретному пациенту и сравнивает их с нормальными показателями, которые справедливы для всех людей.

Непосредственная перкуссия

Непосредственность методики заключается в технике выполнения ударов по исследуемому участку тела. На ранних этапах развития процедуры врачи рекомендовали перкутировать указательным и средним пальцем, постукивая по междуреберным промежуткам грудной клетки.

На данный момент более популярной остается опосредованная перкуссия (из-за удобства и большей информативности). Однако многие терапевты в спорных ситуациях прибегают к более архаичному методу для сравнения полученных результатов.

Опосредованная перкуссия

Опосредованность методики предусматривает применение плессиметра («буфера») и молоточка во время постукивания. Плессиметр играет роль прокладки, по которой врач ударяет, извлекая звук. За счет указанной техники выполнения удается получать более громкую акустическую картину.

Плессиметром может выступать палец руки врача (95% случаев), металлическая или деревянная пластинка.

Громкая

Громкость процедуры зависит от силы удара доктора по пальцу-плессиметру для диагностики причины кашля и других признаков респираторной патологии. Для оценки состояния глубоких слоев легких доктор использует громкую перкуссию.

Факт! Максимальная глубина проникновения энергии во время ударов по пальцу – 5-6 см.

Тихая (сниженная сила перкуторного удара)

Тихий вариант методики используется для оценки поверхностных слоев легких. Для проведения соответствующего обследования в комнате должна быть абсолютная тишина. Тихая перкуссия выполняется после предварительно проведенного громкого варианта для возможности сравнения результатов.

Алгоритм проведения перкуссии легких

Алгоритм проведения перкуссии легких предусматривает поэтапное выполнение характерных постукиваний для извлечения соответствующего звука. Начинать процедуру нужно с передней поверхности грудной клетки.

Схема проведения обследования:

- Фиксация расположения верхушек легких впереди и сзади;

- Измерение полей Кренига. Указанная зона отображает дыхательную область над верхними частями легких;

- Фиксация нижних границ легких;

- Определение степени подвижности соответствующих органов при вдохе и выдохе.

Первые два пункта изображены на фото ниже.

Последние два – на фото №2.

При соблюдении описанного выше алгоритма с использованием всех точек постукивания врач получает полноценную картину функционирования легких. За счет простого обследования удается выявить генез кашля, решить вопрос о дальнейшей диагностике и лечении больного.

Проведение детям

Перкуссия легких у детей преследует те же цели, что и у взрослых пациентов. Отличия заключаются в возрасте больного. У детей с 2 лет, страдающих от кашля, обследование проводится в стоячем положении. Грудного ребенка мама прижимает к себе так, чтоб грудная клетка располагалась ровно – туловище не должно сгибаться. Новорожденных перкутируют в положении лежа.

Если ребенок пребывает в тяжелом состоянии, тогда диагностика осуществляется в том положении, в котором пациенту удобно.

Детей, которые во время перкутирования передней поверхности грудной клетки стоят, просят опустить руки по швам. При исследовании спины – обхватить туловище верхними конечностями (позиция «обними себя»). При диагностике боковых поверхностей грудной клетки руки держатся за головой с поднятыми локтями.

Нормы и правила проведения топографической перкуссии легких у детей не отличаются от взрослых пациентов. Последовательность и точки исследования повторяют схему, описанную выше.

Перкуссия легких в норме и патологии

Выстукивание легких – простой, но надежный метод определения расположения соответствующих органов и оценки их функциональной активности. Преимуществом диагностики остается универсальность. Существуют четкие критерии нормального расположения органов. При отклонении от соответствующих показателей можно говорить о патологии.

Нормы топографической перкуссии легких указаны в таблице.

Сравнительная перкуссия легких в норме не позволяет врачу услышать разницы между звуком на симметричных участках грудной клетки. При развитии патологии дыхательной системы, сопровождающейся кашлем, одышкой, цианозом наблюдается изменение акустической картины над пораженным участком.

Возможные патологические шумы:

- Притупление или тупость в местах, где звук должен быть ясным, легочным. Причина – снижение воздушности альвеол, что спровоцировано воспалительным процессом, с параллельным повышением температуры тела и нарастанием кашля;

- Коробочный звук. Феномен возникает в местах повышенной пневматизации легочной ткани с параллельным снижением эластичности стенок альвеол. Эмфизема, сопровождающаяся сухим кашлем – распространенный пример патологии, вызывающей соответствующую картину;

- Тимпанит. Возникновение гладкостенных полостей (каверна, абсцесс) сопровождается появлением соответствующего феномена. Для подтверждения диагноза требуется дополнительное применение рентгенографии.

Важно! В зависимости от услышанного после диагностики врач оценивает состояние больного и формирует предварительный диагноз. Однако для подтверждения теорий обязательно требуется использование лабораторных и инструментальных методов обследования. В противном случае точно установить причину кашля трудно.

Перкуссия легких видео

В народе существует пословица о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В случае с описанием диагностических методик указанный факт также справедлив. С базовыми аспектами всей процедуры, описанной выше, можно ознакомиться после просмотра следующего ролика.

Заключение

Перкуссия легких – простой и надежный метод диагностики заболеваний респираторного тракта, которые сопровождаются одышкой, кашлем, дыхательной недостаточностью. Обследование можно проводить в любых условиях без использования дополнительного инструментария. Описанный метод является одним из первых, который осваивают будущие врачи, учась в медицинских университетах, академиях, институтах.

Источник