Статистика ожогов в свердловской области

Учитывая травматизм в стране, Росстат составил статистические данные по основным показателям, разным параметрам и видам, начиная от детского, заканчивая спортивными.

Данные результаты могут помочь во многих сферах, например, таких как регулирование дорожно-транспортного движения, повышение качества условий труда, надзор за выполнением техники безопасности на производстве, усовершенствование детских игровых площадок и прочее.

Официальные показатели

Если рассматривать официальную статистику, касающуюся конкретно вида травматизма, то вот такие данные приводит Росстат:

- Травмы глаз – около 7%. Чаще всего возникают у взрослых людей в условиях производства.

- Ожоги термические и химические в бытовых условиях от 7 до 10% как у взрослых, так и у детей. Они же при производственном травмировании достигают цифры в 4,7%.

- Внутричерепные травмы в ДТП у категории детей составляют до 13%, а у взрослых до 11%.

- Переломы позвоночника и других костей туловища колеблются от 4 до 8% у взрослых.

Таким образом, подводя итог типам травмирования, стоит отметить , что преобладающее большинство (до 80% травм) определяется поверхностными поражениями, открытыми ранами, вывихами, переломами конечностей, растяжениями и разрывом сухожилий и мышечной ткани.

Если анализировать общую госпитализацию, то травмирование у взрослых составляет 9% случаев, тогда как 7,5% детей госпитализируют с травмами от общего числа пациентов, поступающих в больницы.

Также необходимо отметить, что наибольшее число травмирований приходится на бытовые условия и при нахождении человека, независимо от возраста, на улице – до 70%. В школе получают травмы до 14% детей. Тогда как в условиях производства до 16% взрослых.

Распределение по видам

Для того чтобы составить более детальную картину, необходимо рассмотреть в индивидуальном порядке получение травм и их статистику в России, в зависимости от видов и условий получения.

Детский

Если анализировать детский и юношеский травматизм, по нанесению вреда здоровью необходимо отметить:

- 15% случаев приходится на стены школы. Причем 80% из них случается во время перемен, 18% на уроках физкультуры, тогда как всего лишь 2% во время других учебных занятий.

- 50% приходится на бытовые травмы.

- 32% случаев травмирования возникают на улице и остальные во время ДТП.

Учитывая половой признак, 60% детского травматизма приходится на мальчиков, и 40% на девочек. В стенах школы дети чаще всего получают:

- Поверхностные травмы, которые составляют 47%.

- Растяжение связок и вывихи суставов до 19%.

- Переломы верхних конечностей около 15%.

- Открытые раны и порезы около 7%.

- Приблизительно по 4% на такие виды, как переломы ног, внутричерепные травмы и другие виды.

Производственный

На производстве статистика по годам выглядит следующим образом:

- В 2000 году общее количество пострадавших гражданам составило 151,8 тыс. человек.

- В 2005 году оно сократилось до 77,7 тыс. работников.

- К 2008 году составило уже 58,3 тыс. человек.

- В 2013 году снизилась до чуть более, чем 32.000 работников.

Рассматривая половой признак, стоит отметить, что в 3-4 случаях из 10, пострадавшими являются мужчины. Что касается смертности, то она возникает в 1 случае из 25.

Спортивный

Анализируя спортивный травматизм, в зависимости от вида спорта, стоит отметить следующее:

- Наибольший вред для здоровья фиксируется в боксе – 158,1 боксеров получают травмы на каждую 1000 спортсменов. Также довольно большие показатели во многих командных игровых видах.

- Затем идет борьба – 100 человек на тысячу.

- Такие же показатели в конном спорте.

- В фехтовании травмы получают 64 спортсмена из тысячи.

- В парусном спорте, теннисе и мотоспорте травматичность колеблется от 41 человека до 50.

- Гимнастика отмечается небольшими показателями – 29 человек на одну тысячу.

- В хоккее, лыжном спорте и стрельбе эти показатели колеблются от 20 до 25 человек.

Автомобильный

Об автомобильных авариях в России за последние года имеется следующая статистика:

- В 2012 году в РФ произошло более 200.000 ДТП с пострадавшими.

- В 2013 году статистика оставалась такой же.

- В 2014-м году число аварий с последствиями для человеческого здоровья снизилось всего лишь до 200.000.

- В 2015 оно составляло 185.000 пострадавших.

- В 2016 году число пострадавших равнялось 170.000 человек.

- В 2017 – ДТП с последствиями для здоровья граждан составило 165.000.

- И в 2018 году ситуация осталась такой же, как и в предыдущий подотчетный период.

Что касается статистики погибших по отношению к раненым, то за весь этот период приблизительно 1 из 10-12 человек погибает во время дорожно-транспортного происшествия. Показатель здесь практически не снизился.

Прочее

Помимо этого, случаются ситуации, которые возникают в условиях:

- Нахождение на улице.

- Занятия спортом.

- Отдых как на территории страны, так и за ее пределами.

- Посещение культурных заведений, база отдыха и прочего.

Расходы на компенсации

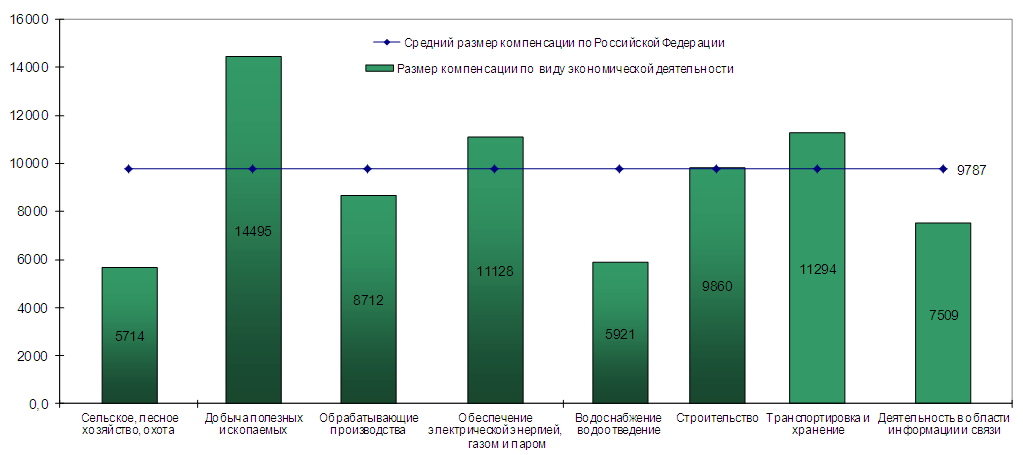

За 2018 год государство потратило следующие суммы для того, чтобы компенсировать подорванное здоровье или травмы работников, работающих в самых разных отраслях хозяйства, а также на то, чтобы обеспечить каждого средствами индивидуальной защиты:

- В добыче полезных ископаемых сумма была самая большая и составила 14.495 рубля на 1 трудящегося.

- В сфере транспортировки и хранении так же, как и обеспечении электрической энергией, газом и паром, на каждого работника приходится приблизительно 11.200 руб.

- 10.000 выплачивают на каждого строителя для того, чтобы обеспечить соответствующие условия труда и компенсировать возможное получение травм.

- В обрабатывающих производствах эта величина составляет 8712 руб.

- В деятельности в области информации и связи – 7.509.

- Для сельского, лесного и других видов хозяйств – 5.714 руб.

Динамика

Если рассматривать динамику травматизма, независимо от пола и возраста, то стоит отметить некоторое снижение основных показателей. Хотя в то же время, Россия остается одной из лидирующих стран по уровню смертности на дорогах. Изменить эту ситуацию нужно коренным образом, так как это негативно влияет на работоспособность граждан, требует дополнительных расходов от государства на компенсацию вреда здоровью.

Поэтому в правительстве должны быть приняты комплексные меры, направленные в первую очередь на снижение статистических показателей по травмированию.

Источник

Эпидемиология ожогов. Критерии для госпитализации в ожоговый центрВ нашей стране почти 1,25 миллиона человек ежегодно получают ожоги, тем не менее частота ожоговых повреждений уменьшается. Каждый год около 60000-80000 пострадавших нуждаются в госпитализации, из них приблизительно 5500 умирают. Как правило, госпитализация требуется при площади ожога более 10% всей поверхности тела, а также при тяжелых ожогах кистей рук, лица, промежности или стоп. Наиболее часто ожоги случаются у детей первых лет жизни и у лиц в возрасте от 20 до 29 лет. Среди тяжелых ожогов преобладающими по причине возникновения являются ожоги пламенем и ожоги кипятком. К смертельным исходам чаще всего приводят ожоги пламенем, вместе с тем, случаи смерти при ожогах кипятком составляют второй по величине показатель смертельных исходов при ожоговых травмах. В период с 1971 по 1991 гг. смертность при ожогах снизилась на 40% с одновременным снижением показателя смертности, связанного с ингаляционными повреждениями. С 1991 г. смертность от ожогов на душу населения уменьшилась еще на 25% (по данным Центров контроля и профилактики заболеваний). Эта положительная динамика, скорее всего, явилась результатом внедрения стратегий профилактической направленности, ведущих к снижению частоты менее тяжелых ожогов, а также результатом значительного прогресса в области лечебных технологий. Достижения в лечении пострадавших с тяжелыми ожогами, несомненно, способствовали улучшению показателей выживаемости, прежде всего среди детей. В 1949 г. Bull и Fisher по результатам работы своего ожогового отделения впервые опубликовали данные, показывающие при какой площади ожога можно ожидать 50% показатель летальных исходов в разных возрастных группах. Из их отчета следовало, что среди детей в возрасте от 0 до 14 лет с ожогами, занимающими 49% площади поверхности тела (ППТ), почти половина должна была умереть.

Эта печальная статистика претерпела значительные изменения, и последние публикации указывают на 50% летальность в данной возрастной группе при ожогах до 98% поверхности тела. Как можно ожидать, здоровый ребенок с любой площадью ожога должен выжить. К сожалению, тоже самое нельзя сказать в отношении пострадавших 45 лет или старше, у которых улучшения были значительно скромнее, и особенно в отношении пострадавших старше 65 лет, которые продолжают умирать в половине случаев при площади ожоговой поверхности 35%. Таким выраженным улучшениям показателей смертности при больших ожоговых поражениях способствовали усовершенствование знаний в области реанимации, успехи в защите раны за счет раннего иссечения и пластики, более совершенная коррекция гиперметаболического ответа, ранняя нутритивная поддержка, более адекватный контроль инфекций, а также повышение качества лечения ингаляционных повреждений. Интенсивная терапия пострадавших с тяжелыми ожогами до такой степени положительно сказалась на исходах, что сохранение жизни при обширных повреждениях стало обычной практикой. Дальнейшие достижения, скорее всего, будут связаны с более быстрым и более полным восстановлением функций, а также с более качественными косметическими результатами. Следующие критерии служат основанием для лечения больных в ожоговом центре: В стационарах общего профиля могут лечиться пострадавшие, соответствующие следующим критериям: – Также рекомендуем “Патофизиология ожогов. Механизмы развития” Оглавление темы “Ожоги”:

|

Источник

1. Акоев М.А., Маркусова В.А., Москалева О.В., Писляков В.В. Руководство по наукометрии: индикаторы развития наук и технологии: [монография]. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та: Thomson Reuters, 2014. 249 с.

2. Алексеев А.А., Тюрников Ю.И. Анализ основных статистических показателей работы российских ожоговых стационаров за 2009–2012 годы // Комбустиология. 2013. № 49/50. (Спец. вып. Cборник научных работ IV съезда комбустиологов России).

3. Алексеев А.А., Тюрников Ю.И. Анализ работы ожоговых стационаров Российской Федерации за 2016 г. // Термические поражения и их последствия: V съезд комбустиологов России: сб. науч. тр. М., 2017. С. 5–8.

4. Алексеев А.А., Тюрников Ю.И. Основные ста тистические показатели работы ожоговых стационаров Российской Федерации за 2013 год // Комбустиология. 2014. № 52/53. (Спец. вып. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Ожоги и медицина катастроф»).

5. Алексеев А.А., Тюрников Ю.И. Основные статистические показатели работы ожоговых стационаров Российской Федерации за 2015 год // Комбустиология. 2016. № 56/57. (Спец. вып. Мате риалы научно-практической конференции с международным участием «Термические поражения и их последствия»).

6. Алексеев А.А., Тюрников Ю.И. Статистический анализ работы ожоговых стационаров Российской Федерации за 2017 год // Комбустиология. 2018. № 61/62. (Спец. вып. Материалы всероссийского симпозиума с международным участием «Инновационные технологии лечения ожогов и ран: достижения и перспективы»).

7. Бредихин С.В., Кузнецов А.Ю., Щербакова Н.Г. Анализ цитирования в библиометрии / Ин-т вычислит. математики и математ. геофизики; НЭИКОН. Новосибирск: М., 2013. 344 с.

8. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Россий ской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 973 с.

9. Демографический ежегодник России. 2017: стат. сб.: офиц. изд. / Росстат. М., 2017. 263 с.

10. Евдокимов В.И., Чернов К.A. Медицина катастроф: объект изучения инаукометрический анализ отечественных научных статей (2005–2017 гг.) // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2018. № 3. С. 98–117. DOI 10.25016/25417487-2018-0-3-98-117.

11. Здравоохранение в России. 2017: стат. сб.: офиц. изд. / Росстат. М., 2017. 170 с.

12. Тателадзе Д.Г., Симонов С.Н. Клинико-статистический анализ больных с термическими поражениями // Вестн. Тамбов. ун-та. Сер.: Естествен. и технич. науки. Тамбов, 2017. Т. 22. Вып. 1. С. 204210. DOI 10.20310/1810-0198-2017-22-1-204-210

13. Сахаров С.П. Эпидемиология детского ожогового травматизма // Детская хирургия. 2013. № 2. С. 29–31.

14. Соколов В.А., Скворцов Ю.Р. Зарубежная статистика ожогов // Скорая мед. помощь. 2011. № 3. С. 58–61.

15. Россия и страны – члены Европейского союза : стат. сб. / Росстат. М., 2017. 264 с.

16. Шаповалов С.Г. Рогалев К.К. Модель и принципы организации оказания медицинской помощи пострадавшим от ожоговой травмы в чрезвычайных ситуациях // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 11: Медицина. 2014. № 1. С. 238–249.

Источник

Свердловская область вроде бы побеждает коронавирус: так за прошедшие сутки было подтверждено 325 случаев заболевания, сообщает оперштаб. Это сразу на 23 меньше, чем выявлено вчера. Последний раз сравнимая заболеваемость была 13 ноября. Однако одновременно снижается и количество исследований проб на коронавирус. Если в декабре проводили в среднем по 15-20 тыс. тестов в день, то за 1 февраля лишь 4,5 тыс.

Напомним, максимум по количеству заболевших был зафиксирован 24 декабря когда подтвердилось 418 случаев ковида, после этого регион стабильно держался около значения в 400. Практически непрерывный рост новых заболевших в регионе начался с 22 сентября, когда выявлялось всего по 120 заболевших ежедневно.

На графиках видно, что Свердловская область долгое время находилась на плато, тогда как в среднем по России продолжается снижение количества выявляемых случаев. С другой стороны, общероссийская статистика до сих пор показывает двукратное превышение по заболевшим, если сравнивать с первым пиком.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 71 145.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+80), Артемовского, Асбестовского, и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Верхотурья, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила (+17), Невьянска, Нижнетуринского и Нижнесергинского районов, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Таборинского района, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Смертность по-прежнему остается на стабильно высоком уровне: за сутки зарегистрировано 15 летальных случаев. Всего в регионе от ковида умерло 2063 свердловчан.

Состояние 317 госпитализированных оценивается как тяжелое, 237 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 158 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 2 097. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 347 человек. Общее число выписанных достигло 63 789.

В Нижнем Тагиле выявлено 17 новых случаев ковида. Всего в городе за время пандемии заболели 4288 жителей, в Горноуральском городском округе – 323. Количество выздоровевших не уточняется.

Количество заболевших по городам Свердловской области (данные Роспотребнадзора за 1 февраля)

Алапаевск и Алапаевский район | 631 |

Арамиль | 407 |

Артемовский | 387 |

Артинский район | 452 |

Асбест | 712 |

Ачит | 200 |

Байкалово | 173 |

Белоярский район | 664 |

Березовский | 1528 |

Бисертский ГО | 264 |

Богданович | 437 |

Верхнее Дуброво | 71 |

Верхнейвинский | 49 |

Верхний Тагил | 134 |

Верхняя Пышма | 1547 |

Верхняя Салда | 373 |

Верхняя Тура | 54 |

Верхотурье | 130 |

Волчанск | 69 |

Гари | 5 |

Горноуральский ГО | 323 |

Дегтярск | 213 |

Екатеринбург | 37355 |

ЗАТО Свободный | 171 |

Ивдель | 155 |

Ирбит и Ирбитский район | 683 |

Каменск-Уральский и Каменский район | 1892 |

Камышлов и Камышловский район | 626 |

Карпинск | 358 |

Качканар | 479 |

Кировград | 464 |

Краснотурьинск | 816 |

Красноуральск | 472 |

Красноуфимск и Красноуфимский район | 932 |

Кушва | 365 |

Невьянск | 495 |

Нижнесергинский район | 822 |

Нижний Тагил | 4271 |

Нижняя Салда | 120 |

Нижняя Тура | 294 |

Новая Ляля | 77 |

пгт Малышева | 6 |

Пелым | 8 |

Первоуральск | 2340 |

Полевской | 450 |

Пышминский район | 398 |

Ревда | 2063 |

Реж | 780 |

Рефтинский | 126 |

Североуральск | 333 |

Серов | 1026 |

Слободо-Туринский район | 198 |

Сосьва | 62 |

Среднеуральск | 412 |

Староуткинск | 41 |

Сухой Лог | 885 |

Сысерть и Сысертский район | 277 |

Тавда | 155 |

Таборинский район | 6 |

Талицкий район | 672 |

Тугулым | 161 |

Туринск | 330 |

Уральский | 41 |

Шаля | 91 |

Обсерватор (AVS-отель) | 8 |

другие ЗАТО | 78 |

Отметим, что в статистику Роспотребнадзора и оперштаба не входит заболеваемость по закрытым городам – ее ведут отдельно. Вот последние данные на 1 февраля: в Лесном за время пандемии подтвердилось 5390 случаев инфекции, 4663 человека уже выздоровели. В Новоуральске из 7178 заболевших 4310 выздоровели. В Заречном из 2291 с коронавирусом 2190 выздоровели, в Малышева из 287 человек 230 уже выздоровели.

В целом по России за сутки выявлено 16 643 случаев ковида, 539 человек умерло, 22 372 – выздоровело.

Источник