Шаровидная пневмония что это такое

Причины объемного образования в легком на рентгене, КТ

а) Терминология:

1. Сокращение:

• Изменения по типу «матового стекла» (ИМС)

2. Определение:

• Образование в легком округлой формы размером > 3 см

• Различные характеристики:

– Большинство образований — солидные

– Могут быть частично солидными или несолидными (ИМС); содержать жидкость, участки некроза или полости

б) Лучевые признаки:

1. Основные особенности:

• Оптимальные диагностические ориентиры:

о Образование окружено паренхимой легкого

– Может располагаться периферически и прилежать к плевре о Воздушная бронхограмма подтверждает локализацию образования в легочной ткани, однако данный симптом выявляется не всегда

о Смещение образованием нормальных структур

• Локализация:

о Внутрилегочная

• Размер:

о Не менее 3 см

• Морфологические характеристики крайне вариабельны: форма, контур и количество

• Форма: сферическая, овоидная

• Контур:

о Четкий, нечеткий, спикулообразный, ровный, дольчатый о Спикулообразный и дольчатый контуры позволяют заподозрить злокачественное новообразование

• Количество: солитарные или множественные

2. Признаки объемного образования в легком при рентгенографии:

• Локализация:

о Дифференцирование внутрилегочного и внелегочного расположения^

– Признаки внутрилегочных объемных образований:

Ограничены висцеральным листком плевры

Образуют острый угол с прилежащей плеврой

Наличие воздушной бронхограммы

– Признаки внелегочных объемных образований

Противоречивая визуализация контура в разных рентгенологических проекциях

Образуют тупой угол с прилежащей плеврой

Симптом неполного контура: на рентгенограмме в пря мой или боковой проекции контур образования прерывается

о Установление локализации образований больших размеров может быть затруднительным

о Образования в легком или плевре, прилежащие к средостению, могут имитировать объемные образования средостения

• Характеристики:

о Размер и форма

о Контур

о Однородная или неоднородная структура

– Полости

– Консолидация окружающей легочной ткани

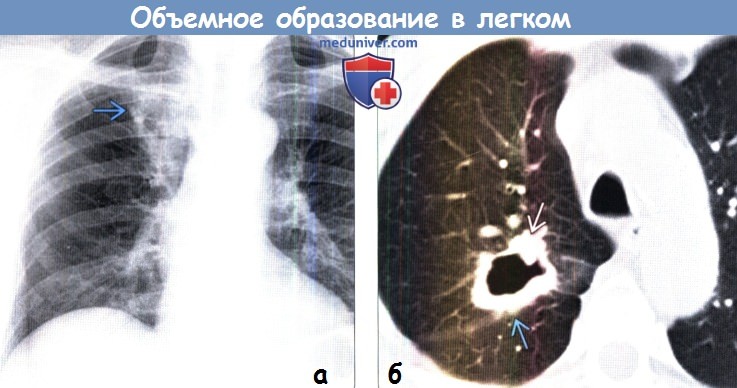

(а) У пациента с травмой при рентгенографии органов грудной клетки в ЗП проекции в верхушке правого легкого случайно было выявлено объемное образование больших размеров.

Следует отметить отсутствие передних отрезков 1 -го и 2-го ребер справа, что соответствует местной инвазии грудной стенки.

(б) У этого же пациента при КТ с контрастным усилением в верхней доле правого легкого визуализируется солидное объемное образование с участком низкой плотности, свидетельствующим о некрозе.

КТ позволяет обнаруживать местную инвазию, проявляющуюся эрозией ребра, прорастанием средостения и частичным охватом верхней полой вены.

3. Признаки объемного образования в легком при КТ:

• Нативная КТ:

о Специфические морфологические признаки злокачественных опухолей отсутствуют о Плотность:

– Солидные, частично солидные или несолидные (ИМС)

– Некроз: участки низкой плотности, полости ± уровни жидкости

– Кистозный компонент: участки с плотностью воды ± уровни жидкости

– Кальцификация:

При доброкачественных новообразованиях: концентрическая (слоистая), полная, по типу «попкорна»

При неопределенных и вероятно злокачественных новообразованиях: эксцентрическая, точечная, крупнозернистая

– Жировая плотность характерна для гамартомы

о Морфология:

– Дольчатый контур свидетельствует о неравномерном росте гетерогенной популяции клеток в образовании

Характерен для злокачественных новообразований

Может встречаться при доброкачественных опухолях с гетерогенной популяцией клеток, например гамартоме

– Спикулообразный контур:

Характерен для злокачественных опухолей, но не специфичен

Лучистый венец: спикулы расходятся радиально в окружающей ткани легкого; позволяет заподозрить рак легких

о Локализация:

– Центральная или периферическая

– Единичные или множественные:

Если множественные, то в одном или в обоих легких (доле)

– Выявление опухолевого компонента внутри просвета бронха

• КТ с контрастным усилением:

о Установление характеристик объемных образований в легких о Оценка наличия инвазии прилежащих органов и сосудов о Особенности контрастного усиления:

– Гомогенное контрастирование: солидные образования без нарушения кровообращения

– Гетерогенное контрастирование: частично солидные образования, образования с участками некроза или полостями

– Некоторые образования не контрастируются

о Симптом КТ-ангиограммы: контрастированные сосуды пересекают объемное образование или участок консолидации легочной ткани

о В случае злокачественного новообразования позволяет получить дополнительную информацию, необходимую для стади-рования опухоли

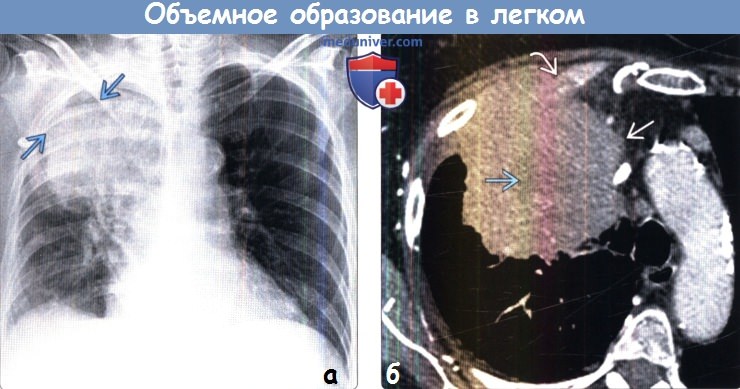

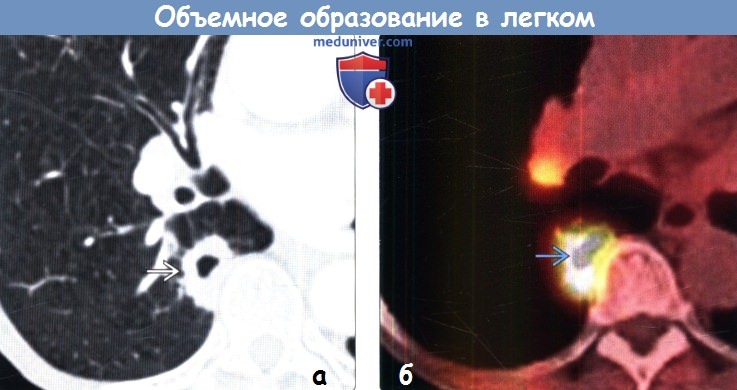

(а) У пациента с плоскоклеточным раком при КТ с контрастным усилением в нижней доле правого легкого определяется объемное образование со спикулообразным контуром, которое содержит полость с толстыми стенками и прилежит к плев -ре. Морфологические особенности образования соответствуют злокачественной опухоли.

(б) У того же пациента при ФДГ-ПЭТ/КТ повышенный уровень метаболической активности визуализируется только по периферии объемного образования, что указывает на наличие полости в его центральных отделах.

Структура объемных образований в легких вариабельна: встречаются образования солидные, частично солидные и содержащие полости.

4. Возможности МРТ:

• Установление тканевых характеристик при использовании последовательностей с контрастным усилением и без него

• Большая тканевая контрастность позволяет получать важную информацию о местном распространении процесса

о Превосходит КТ при оценке инвазии средостения, грудной стенки и диафрагмы

• Характеристики сигнала зависят от этиологии патологического процесса

• Возможность использования ДВИ для дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований.

5. Возможности ультразвукового исследования:

• Ограниченные возможности выявления и установления характеристик объемных образований в легких

• Эхогенность зависит от наличия солидных и кистозных компонентов

• Используется для проведения чрескожной биопсии периферических образований

6. Рекомендации к проведению лучевых исследований:

• Оптимальный метод:

о КТ представляет собой метод выбора для оценки объемных образований в легких

• Выбор условий исследования:

о Проведение КТ с контрастным усилением с использованием тонких срезов

о Многоплоскостная реконструкция изображений облегчает установление локализации образования и оценку местнодеструирующего роста

в) Дифференциальная диагностика:

1. Опухолевые:

• Рак легких

• Лимфома

• Метастаз

• Карциноидная опухоль

• Гамартома

2. Инфекционные и неинфекционные воспалительные:

• Инфекционные:

о Шаровидная пневмония

о Абсцесс легкого

о По природе возбудителей

– Бактериальные: нокардиоз, актиномикоз

– Микобактериальные: туберкулез

– Грибковые: криптококкоз, бластомикоз

– Паразитические: однокамерный эхинококкоз

• Неинфекционные воспалительные:

о Организующаяся пневмония

о Гранулематоз с полиангиитом о Липоидная пневмония

о Прогрессирующий массивный фиброз (силикоз, саркоидоз)

3. Врожденные:

• Врожденные пороки развития дыхательных путей

• Секвестрация легкого

• Артериовенозная мальформация

• Мукоцеле дистальнее атрезии бронха

4. Прочие:

• Шаровидный ателектаз

• Гематома

• Инфаркт легкого

• Амилоидома

5. Солитарные и множественные объемные образования:

• Солитарные:

о Рак легких

о Абсцесс легкого

о Травматическая киста или гематома в легком

• Множественные:

о Метастазы

о Гранулематоз с полиангиитом

г) Патоморфология. Основные особенности:

• Для установления точного диагноза требуется проведение биопсии

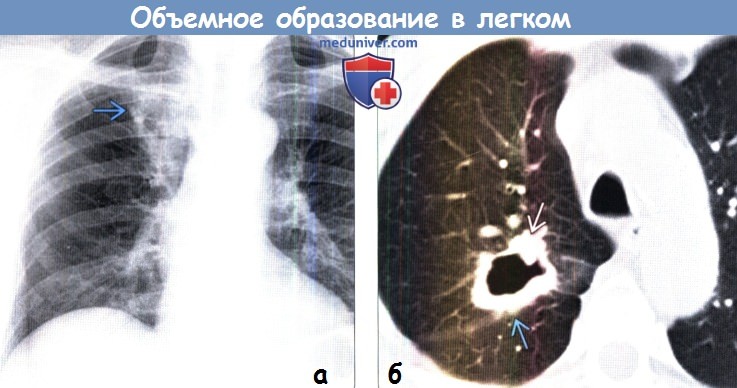

(а) У длительно курившего пациента с потерей массы тела в недавнем времени при рентгенографии органов грудной клетки в ПП проекции в верхней доле правого легкого определяется объемное образование с полостью.

Морфологические особенности образования позволяют заподозрить злокачественную опухоль, хотя следует предполагать также туберкулез.

(б) У того же пациента при нативной КТ в верхней доле правого легкого визуализируется объемное образование с полостью, стенки которой узловато утолщены. Картина соответствует первичному раку легких.

Для стадирования опухоли и планирования хирургического лечения необходимо указывать сохранность прилежащих междолевых щелей.

д) Клинические аспекты:

1. Проявления:

• Наиболее частые симптомы:

о Различаются в зависимости от этиологии, размера и локализации объемного образования

о Гемофтиз: часто выявляется у больных раком легких

о Кашель, хрипы, одышка

о Симптомы могут отсутствовать

• Другие симптомы:

о Потеря массы тела у пациентов со злокачественными новообразованиями

о Охриплость и паралич диафрагмы вследствие инвазии, соответственно, возвратного гортанного и диафрагмального нервов

• Анамнез:

о Курение напрямую связано с развитием первичного рака легких

2. Демографические данные:

• Первичный рак легких чаще встречается у мужчин:

о Средний возраст на момент выявления: 70 лет

3. Естественное течение заболевания и прогноз:

• Благоприятный прогноз при доброкачественных новообразованиях

• Прогноз при злокачественных новообразованиях зависит от типа опухоли, стадии и сопутствующих заболеваний

4. Лечение:

• Зависит от этиологии объемного образования и сопутствующих заболеваний:

о Медикаментозное: антибиотики и противовоспалительные препараты

о Хирургическое: резекция о Химиотерапия ± лучевая терапия

е) Диагностические пункты. Следует учитывать:

• При объемных образованиях в легких симптомы могут отсутствовать, вследствие чего образования могут быть выявлены при рентгенографии случайно

1. Ключевые моменты при интерпретации изображений:

• Рентгенография:

о Локализация и другие характеристики образования

• КТ:

о Установление характеристик образования и формулирование дифференциального диагноза о Стадирование злокачественной опухоли

2. Ключевые моменты диагностического заключения:

• При выявлении объемных образований в легких следует подозревать рак легких

• Оценка морфологических особенностей, локализации образования и связи его с прилежащими структурами

• Стадирование рака легких: выявление признаков местнодеструирующего роста, множественных патологических участков, лимфаденопатии и метастазов

ж) Список литературы:

1. Razek АА: Diffusion magnetic resonance imaging of chest tumors. Cancer Imaging. 12:452-63,2012

2. Hansell DM et al: Fleischner Society: glossary of terms for thoracic imaging. Radiology. 246(3):697-722, 2008

3. Marshall GB et al: Signs in thoracic imaging. J Thorac Imaging, 21(1):76—90, 2006

– Также рекомендуем “Ателектаз легкого на рентгенограмме и КТ органов грудной клетки”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 24.1.2019

Источник

Слово фиброз пугает многих, кто пережил ковидную пневмонию. Добавляют тревоги и результаты КТ-исследований с описанием уплотнений и фиброзных изменений в легких. Почему не стоит сразу паниковать, кто в группе риска и что общего между ковидной пневмонией и винтажными украшениями из кожи, узнал «Доктор Питер».

О фиброзе «Доктор Питер» поговорил с заведующей пульмонологическим отделением №1 Городской многопрофильной больницы №2 Ириной Крошкиной. Стационар в Озерках только на прошлой неделе вернулся к обычному режиму работы, последние 4 месяца здесь принимали пациентов с ковидом.

– Ирина Юрьевна, одни говорят, что после коронавирусной пневмонии легкие полностью не восстанавливают свои функции. Другие, что представления о «рубцевании» или фиброзе после COVID-19 сильно преувеличены. Вам какая точка зрения ближе?

– Вторая. У подавляющего большинства перенесших вирусную пневмонию, вызванную вирусом COVID-19, функция легких восстановится полностью. В группе риска пациенты с тяжелым течением заболевания и находившиеся на искусственной вентиляции легких. Но нужно понимать, что нахождение в «группе риска» не равняется необратимым изменениям в легочной ткани.

– Почему тогда у перенесших ее КТ часто выявляет в легких фиброзные изменения, уплотнения? Это разве не говорит о формировании пневмофиброза?

– Настоящий фиброз после пневмонии формируется не сразу. Должно пройти не меньше трех месяцев. Поэтому о фиброзе после ковидной пневмонии говорить еще рано – пандемия не закончилась. Для анализа реальных последствий пневмонии прошло мало времени и мы только приступаем к накоплению данных для их дальнейшего анализа. Достоверные выводы можно будет делать не ранее, чем через 6 месяцев, применительно к Петербургу в октябре-ноябре. С другой стороны, уже сейчас понятно, что ковидная пневмония не похожа на обычную, внебольничную пневмонию – она отличается по клинике, на рентгене выглядит иначе и разрешается по-другому. К примеру, после неосложненной бактериальной пневмонии ближе к выписке у пациентов зона воспалительного процесса в легких постепенно уменьшается по площади, интенсивности. Есть такой термин «рассасывание» или обратная динамика. Так вот, обратная динамика при ковидной пневмонии на КТ-исследовании выглядит чрезвычайно необычно. Красивые «матовые стекла» начинают сжиматься, уплотняться, консолидироваться и рентгенологически действительно напоминают фиброзные изменения. Эти изменения похожи на поствоспалительный пневмофиброз у пациентов, перенесших очень тяжелую бактериальную пневмонию. Только здесь так выглядит на КТ практически любая ковидная пневмония в определенной стадии, что пугает пациентов и настораживает врачей. На «картинке» это очень некрасиво, но, по сути, фиброза там еще нет, потому что не прошло достаточно времени для его формирования.

– Вы сказали про консолидацию на определенной стадии болезни. Когда она наступает?

– Появление всем уже известных «матовых стекол» в легких – это начало болезни. Напомню, «матовое стекло» – не симптом, не синдром, это просто рентгенологический термин. Далее в разгар болезни «стекла» увеличиваются в объеме, количестве, растет зона поражения. Когда же дело идет ближе к выздоровлению появляются как раз зоны консолидации. Помните, раньше, во времена дефицита, рукодельницы делали разные украшения, в том числе из кожи. Это было очень популярно. Они брали кусок голенища от кожаного сапога и ставили на него горячий утюг. Кожа под воздействием температуры сжималась и приобретала причудливую форму – узор. Так вот участки, которые принимают за фиброз, чем-то похожи на такой узор.

– Что происходит с «картинкой» на КТ дальше, через пару месяцев после выписки?

– Через 1-2 месяца мы видим у таких пациентов положительную динамику. Участки легочной ткани, уплотнения, которые мы раньше принимали за фиброз, уменьшаются по площади, некоторые из них исчезают, легочная ткань постепенно приобретает нормальный вид. Мы уже понимаем, что при ковидной пневмонии люди болеют и поправляются по-другому. Сейчас можно сказать, что в зоне риска по формированию поствоспалительного пневмофиброза пациенты, переболевшие тяжело и/или находившиеся на искусственной вентиляции легких.

– Если даже у человека было поражено 70-80% легких, но он не был на аппарате ИВЛ, риск формирования фиброза у него будет меньше?

– Шансов, что все полностью нормализуется, у него намного больше, чем у тех, кто был на ИВЛ.

– Как часто после обычных пневмоний формируется фиброз?

– Например, свиной грипп – А(H1N1), эпидемии которого мы пережили в 2009-2010 годах и в 2015-2016-м, тоже вызывал тяжелые пневмонии. Анализ данных тех эпидемий показал, что при вирусных пневмониях формирование фиброзов было нечастым явлением.

После тяжелых бактериальных пневмоний с деструкцией пневмофиброз образуется чаще. Насколько он выражен, зависит от тяжести воспалительного процесса, объема поражения легких и его локализации. Что будет с нашими сегодняшними пациентами, говорить все же преждевременно. Но даже в рамках одной госпитализации мы наблюдали тенденцию к улучшению у многих из тех, кто болел тяжело. За длительное время пребывания в стационаре мы имели возможность проследить положительную динамику рентгенологических изменений в легких.

– Многие пациенты жалуются, что после выздоровления испытывают одышку, боли в ребрах, у некоторых не одну неделю сохраняется субфебрильная температура. Как долго в норме могут продолжаться такие нарушения после пневмонии? Или сразу есть повод тревожиться?

– Если говорить в целом, то любое сомнение пациента насчет собственного самочувствия трактуется в его сторону. Если у человека есть необъяснимые с его точки зрения жалобы, то лучше побеспокоить доктора. Врачи для того и существуют, чтобы выслушать пациента, назначить необходимое дополнительное обследование и подтвердить или опровергнуть его опасения.

Что касается субфебрильной температуры. После любых пневмоний она может еще какое-то время держаться, но это все-таки нечастые случаи. Процесс выздоровления зависит во многом от того, какой человек болел. Если молодой, с хорошим здоровьем, то, конечно, он поправляется достаточно быстро. Если пожилой, тем более с отягощенным пульмонологическим или кардиологическим анамнезом, с сахарным диабетом, то ему, скорее всего, не удастся быстро достигнуть «идеального» самочувствия. Более того, у пожилых есть так называемый «step down» или «шаг вниз». После серьезного воспалительного процесса больной поправляется, но к прежнему самочувствию не возвращается, не хватает резервов организма.

– Говорят, что достоверно установить фиброз может только патологоанатом на вскрытии. Это шутка?

– Нет, не шутка. Фиброз – исход любого воспалительного процесса. Если сильно порезать палец, на нем навсегда останется шрам. Чтобы рана на пальце зажила, должна образоваться соединительная ткань. Сначала в очаг воспаления «прибегают» лейкоциты, которые должны держать «оборону» от возможных врагов – бактерий, вирусов, токсинов. Потом «приходят» макрофаги (клетки, способные поглощать и переваривать чужеродные или вредные для организма частицы – Прим. ред.), которые удаляют погибшие клетки и стимулируют клетки-фибробласты (клетки соединительной ткани организма – Прим. ред.), чтобы вырабатывалась эта самая соединительная ткань. Как правило, если воспалительный процесс небольшой, не тяжелый, то функция органа полностью сохраняется. При выраженном воспалении, например, как при тяжелой аспирационной или деструктивной пневмонии, когда в легком образуется полость, на месте воспаления остается шрам или как его называют рубец из соединительной ткани – фиброз. Сам по себе фиброз – не болезнь, он не опасен, но останется на всю жизнь и увидеть его сможет рентгенолог на КТ-исследовании или патологоанатом на вскрытии.

– А как повлияет рубец на функциональные возможности легких?

– Если он маленький, то никак не повлияет. Большие по распространенности пневмофиброзы, действительно, могут повлиять на функции органа – могут уменьшить жизненную емкость легких, повлиять на газообмен.

– Как это проявится в обычной жизни? Человек будет задыхаться при подъеме на лестницу, не сможет поднимать тяжелые вещи?

– У таких пациентов снижается толерантность к физическим нагрузкам, и этот процесс может прогрессировать со временем. Если раньше человек с сумкой спокойно поднимался на 5-й этаж, то теперь даже без сумки вынужден будет по дороге отдыхать 1-2 раза. Или не побежит за троллейбусом, а подождет следующего. Но опять же, это в тяжелых случаях при большой площади поражения легких.

– За время пандемии сообщалось о спасении ковидных пациентов с поражением легких по результатам КТ от 90 до 100 процентов. Как это можно объяснить, за счет чего происходит выздоровление? У вас такие случаи были?

– Случаи были, но объяснить их практически невозможно. COVID-19 – болезнь, к которой очень много вопросов без ответов. Она часто протекает непредсказуемо. К нам поступали пациенты, которые должны были вылечиться и выписаться, но происходило все по другому сценарию. И были очень тяжелые больные, у которых прогноз на ближайшие дни был очень печальным, а они «цеплялись» за жизнь и с нашей помощью поправлялись. Были пациенты практически с тотальным поражением легких. Одна из пациенток, к примеру, заболела 14 апреля, долго была на ИВЛ, ей была установлена трахеостома – выписали ее только в июне, в общей сложности она провела в больнице 55 дней! У нее при поступлении на КТ легких были минимальные изменения, расцененные как КТ-1. Через 5 дней на фоне адекватного лечения наступило ухудшение самочувствия, появилась выраженная отрицательная динамика по КТ, еще через месяц в процессе лечения описание было «КТ-4», а через 10 дней после этого при описании КТ «отмечается положительная динамика в виде снижения интенсивности ранее выявленных инфильтративных изменений за счет снижения консолидации. Новых участков по типу «матового стекла» не выявлено». Это хороший пример того, о чем мы говорили ранее. Даже самые выраженные изменения носят обратимый характер. При выписке мы довезли пациентку до выхода из больницы в кресле, а дальше она встала и сама пошла. Кстати, скоро она должна к нам прийти на контрольную томографию.

– Еще всегда страшно видеть в списках умерших от ковида молодых, 30-40-летних. У них были тяжелые сопутствующие заболевания?

– Молодой возраст и отсутствие хронических заболеваний не защищают от заражения вирусной инфекцией и тяжелого течения пневмонии, хотя риск смерти в этой группе больных действительно ниже. Я хорошо помню двух пациентов: женщину 28 лет и мужчину 39 лет, умерших в реанимации. У них не было тяжелой сопутствующей патологии. Все же это исключение из правил. Конечно, тяжелее болеют пожилые люди, особенно имеющие проблемы с сердцем или страдающие сахарным диабетом, с избыточным весом. Практически у всех пациентов с ранее диагностированным диабетом на фоне ковида он ухудшился. Были у нас и пациенты, у которых диабет 2-го типа впервые был диагностирован во время болезни. Причем сразу с достаточно высоких показателей уровня глюкозы – 23-27 ммоль/л (норма 4–5,9 ммоль/л).

– Возвращаясь к теме пневмофиброза. Компьютерная томография как метод исследования точный, но дает достаточно большую лучевую нагрузку – каждый день ее делать не будешь. Есть еще какие-то методы, которые могут определить маркеры фиброза? Например, спирометрия может?

– Спирометрия – один из самых простых методов обследования. Она показывает жизненную емкость легких и проходимость бронхов, а также обратимость бронхоспазма – когда пациенту после процедуры дают подышать специальным лекарством, а потом повторяют исследование. Но к фиброзу это мало имеет отношения, если только принять за косвенный признак уменьшение жизненной емкости легких.

Есть более информативные методы диагностики – бодиплетизмография (показывает соотношение разных объемов легких) и исследование диффузионной способности легких (показывает, есть ли нарушения при диффузии газов через мембрану альвеолоцита — клетки плоского эпителия, выстилающего стенки лёгочных альвеол). Такие исследования стоит делать только после консультации пульмонолога, когда заподозрено серьезное поражение легких.

Петербургский пульмонолог: Что скрывается за матовым стеклом – признаком «ковидной» пневмонии

– Фиброз обратим?

– Уже сформировавшийся фиброз мало обратим. На стадии формирования на него можно подействовать, чем собственно и занимаются реабилитологи. Пульмонологическая реабилитация бывает медикаментозная и немедикаментозная. Есть препараты, которые уменьшают риск фиброзообразования. Есть физиотерапевтическое лечение – к примеру, электротерапия (лечение при помощи воздействия электрического тока или электромагнитного поля – Прим. ред.), массажи, дыхательная гимнастика. На сегодняшний день идет накопление опыта реабилитации пациентов, перенесших вирусную пневмонию. По поводу дыхательной гимнастики после ковидной пневмонии сейчас высказывают разные мнения. Одни специалисты считают, что более полезны дыхательные упражнения с резким коротким вдохом и выдохом. Китайские коллеги, наоборот, говорят, что больше пользы будет от глубокого, медленного дыхания. Поэтому специалисты по реабилитации подбирают для каждого пациента индивидуальный комплекс упражнений с учетом возраста, сопутствующей патологии и ее выраженности. И насколько я знаю, многие пациенты после этого чувствуют себя лучше.

– В интернете дают разные советы по восстановлению легких после ковидной пневмонии. Например, надувать воздушные шарики, дуть через соломинку в воду. Это может помочь?

– Шарики надувать не советую, так как при таком занятии требуется прилагать большое усилие. Если легочная ткань не пришла в норму, то вместо восстановления можно реально получить пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, что приводит к частичному или полному коллапсу легкого – Прим. ред.).

А вот от дыхания через трубочку ничего кроме пользы не будет. Главный принцип действия – создать сопротивление на выдохе. Выбираете соломинку – не очень узкую и с гладкими стенками (не гофрированную), наливаете воду в большой стакан до половины (чтобы не расплескалась), опускаете в воду трубочку, делаете медленный вдох, считая до четырех, а потом выдыхаете через соломинку – выдох должен быть в 1,5 раза длиннее вдоха. Считать надо уже до шести.

Очень полезно ходить пешком. Не надо бегать, ускоряться – ходите так, чтобы чувствовать себя комфортно. Начинайте с маленьких дистанций, по мере восстановления сил увеличивайте маршрут и интенсивность. Также можно рекомендовать дозированную ходьбу с палками, при которой задействованы все группы мышц: плечевого пояса, грудной клетки, рук и ног.

«Коронавирус вызывает химический пожар в легких. Это несколько заболеваний в одном»

– Кроме шариков, есть еще что-то такое, что точно делать нельзя?

– Не стоит делать масляные ингаляции. Не только после ковидной пневмонии, а в принципе никогда. Некоторые добавляют эфирные масла прямо в небулайзер, после чего аппарат можно выкидывать. Другие капают масло в горячую воду и дышат им, накрывшись полотенцем. Пациенты считают, что при вдыхании эфирного масла происходит «обеззараживание» бронхов, уменьшается отек слизистой, воспаление. На самом деле, масляные растворы испаряются плохо и глубоко в дыхательные пути испарившееся масло не проникает, в основном оседает в начальных отделах. Но если эфирное масло все-таки попадает в респираторный тракт, оно само может спровоцировать заболевание – альвеолит (воспалительное поражение легочных пузырьков – альвеол с тенденцией к формированию фиброза – Прим. ред.). В медицинской литературе описаны «масляные пневмонии», которые, кстати, протекают тяжело. В дыхательные пути не должно попадать ничего, кроме воздуха. Длительное постоянное вдыхание чужеродных агентов вызывает заболевание – так угольная пыль у шахтеров вызывает профессиональный силикоз.

Надежда Крылова

© Доктор Питер

Источник