Прокол барабанной перепонки при экссудативном отите

| Парацентез (от греческого parakentesis — прокалывание, прокол), — это разрез барабанной перепонки, проводимый с лечебно-диагностической целью. Синонимы термина «парацентез» — тимпанотомия, миринготомия. Цель такого разреза — опорожнение барабанной полости от экссудата при остром гнойном среднем отите. После парацентеза обычно исчезает боль в ухе, падает температура, улучшается общее состояние больного. Когда лор-врач предлагает пациенту провести парацентез?Показанием к парацентезу является наличие следующих симптомов: резкая боль в ухе, особенно если она сопровождается сильной головной болью, высокая температура и выпячивание барабанной перепонки — ограниченное или диффузное. Чаще всего парацентез выполняют при остром среднем отите и при экссудативном отите. При среднем отите данную операцию делают, когда консервативное лечение не помогает, когда на фоне антибактериальной терапии сохраняются боли в ухе. Также разрез барабанной перепонки может быть необходим сразу, если на фоне отита есть сильная интоксикация. Появление признаков раздражения внутреннего уха или мозговых оболочек (резкая головная боль, головокружение, тошнота, озноб и т.д.) является показанием к срочному парацентезу. При остром среднем отите боль обусловлена давлением воспалительной жидкости на стенки барабанной полости и на перепонку. Парацентез позволяет выпустить гной из замкнутого пространства барабанной полости, сбросить напряжение внутри уха. Правильно выполненный разрез часто позволяет практически мгновенно успокоить ушную боль. Вскоре за исчезновением боли обычно снижается температура. Кроме того, отметим, что средний отит иногда является причиной общей интоксикации, особенно у детей. В таких случаях показания к парацентезу расширены. При экссудативном отите боли, как правило, нет, но в барабанной полости скапливается жидкость, которая ограничивает подвижность барабанной перепонки. Из-за этого снижается слух. Парацентез позволяет выпустить жидкость (экссудат) наружу и за счет этого вернуть барабанной перепонке ее подвижность. При необходимости через разрез в барабанную полость можно ввести шунт (трубочку), чтобы отверстие в перепонке некоторое время не затягивалось, и отток содержимого барабанной полости был более эффективным. После прекращения гноетечения из уха края разреза самостоятельно срастаются. Есть ли противопоказания к парацентезу?Существует мнение, что парацентез опасен для слуховой функции уха. В действительности же созданный при прокалывании барабанной перепонки дренаж гнойного очага предупреждает возникновение экссудата и образование сращений и рубцов в полости среднего уха. А именно эти сращения и рубцы и являются причиной стойкого понижения слуха после острого отита. Противопоказаний к парацентезу практически нет. |

Способы проведения парацентеза

Разрез барабанной перепонки обязательно проводят с обезболиванием. Обезболивание при парацентезе может быть инфильтрационным, аппликационным или общим.

При инфильтрационном обезболивании за ухом делается укол, «замораживающий» нервы, которые снабжают барабанную перепонку своими чувствительными веточками.

При аппликационной анестезии обезболивающее лекарство наносится на саму барабанную перепонку (на ватке или турунде), делая ее нечувствительной к боли.

Общий наркоз может потребоваться у эмоционального ребенка.

Разрез выполняется специальной парацентезной иглой, имеющей копьевидное лезвие. Место разреза — передне-нижняя или задне-нижняя часть барабанной перепонки. Длина разреза — всего несколько миллиметров.

После парацентеза в слуховой проход вводят стерильный тампончик или кусочек ваты, который затем меняют по мере пропитывания.

Осложнения парацентеза

«А я не оглохну?» — это самый частый вопрос, который задают люди перед парацентезом. Многолетняя практика оториноларингологов показывает, что правильно выполненный парацентез приводит к улучшению слуха, а не к его снижению. Риск осложнений при этой операции крайне мал.

Но, к сожалению, нередко больной или его близкие противятся этой небольшой операции, основываясь на распространенном ложном мнении, что парацентез вызывает ухудшение слуха и что после него может остаться стойкое отверстие в барабанной перепонке. Еще раз повторимся, что в действительности парацентез не ухудшает слуха, а, наоборот, обеспечивая отток скопившегося гноя, способствует улучшению слуха.

Что же касается опасения, что отверстие в барабанной перепонке не зарастет, то предлагаем вспомнить, какая рана быстрее заживает, с гладкими или рваными краями?

Да-да, отверстие, образовавшееся при самостоятельном прободении перепонки, чаще зарастает дольше или не зарастает вовсе, в отличие от ранки после разреза. А отверстие после парацентеза, ввиду его линейной формы и гладких краев, быстро заживает, не оставляя никаких следов.

В последнее время, в связи с успешным лечением среднего отита антибиотиками парацентез стали применять реже. Некоторые врачи считают парацентез даже излишним. Однако такой взгляд не обоснован. Отказ от парацентеза при наличии показаний к нему может привести к стойкому и резкому снижению слуха после острого отита. Иногда парацентез остается наиболее эффективным способом лечения отита и профилактики обусловливаемой им тугоухости.

Однако не следует обнадеживать больного или его окружающих, что парацентез гарантирует выздоровление или что после него не понадобится операции. При неблагоприятных условиях, зависящих от пониженной сопротивляемости организма или особо вирулентной и резистентной к сульфаниламидам и к пенициллину инфекции, даже при своевременном и свободном оттоке гноя из барабанной полости дальнейшее распространение процесса не приостанавливается. Так, при некоторых инфекционных заболеваниях, осложняющихся некротическим отитом, влияние парацентеза на течение заболевания не проявляется достаточно убедительно. Все же в подавляющем большинстве случаев произведенный по соответствующим показаниям парацентез является благодетельным мероприятием, вызывающим резкий перелом в сторону улучшения течения заболевания.

И, важная информация для родителей: особенно ярко сказывается эффект парацентеза у детей.

Источник

Тимпанопункция – прокол барабанной перепонки. Назначается в диагностических целях, а также, чтобы ввести лекарство в барабанную полость. Для процедуры используют спецшприц с тонкой полой иголкой.

Для чего назначают

- Проводится, чтобы собрать материал на анализ при среднем хроническом отите. Пробы микрофлоры проверяют на устойчивость к препаратам, чтобы подобрать схему лечения.

- Для введения контрастного вещества перед рентгенографией.

- С целью проверки дренажной способности (проходимости) евстахиевых труб. Вводится контраст, который должен выйти через нос.

- С терапевтической целью. После прокола в полость вводят лекарственное вещество. Это обеспечивает лучший эффект при лечении гнойных отитов.

Тимпанопункция показана при остром среднем отите. Болезнь сопровождается сильным болевым синдромом, высокой температурой, внешними изменениями барабанной перепонки. В таких случаях высок риск интоксикации и осложнений. Чтобы купировать болезнь необходимо ввести лекарство (антибиотики) прямо в барабанную полость.

Подготовка к проколу и противопоказания

Прокол показан только при тяжелых случаях протекания болезней уха, когда консервативная терапия не дала успеха. Затянувшимся отит среднего уха считатеся, если симптомы возвращаются в течение нескольких месяцев – года после проведения полного курса–двух лечения антибиотиками.

Данное исследование отоларинголог назначает после тщательного изучения анамнеза и учета всех рисков. Доктор определяет:

- состояние барабанной перепонки;

- чувствительность мембраны к звуковым колебаниям;

- если есть подозрение на осложнения, отправляет на томографию;

- уточняет наличие (отсутствие) индивидуальной непереносимости препаратов.

Прокол осуществляют, когда основной воспалительный процесс уже купирован. От проведения манипуляции отказываются, если на барабанной перепонке есть рубцы, недавно была перенесена операция на ухе. Вмешательство также не проводят детям, младше полугода.

Восстановительный период

После проведенного лечения стоит воздержаться от посещения бассейна или бани. Нельзя переохлаждаться и находиться на сквозняке. Нежелательно использовать наушники, особенно вертикальные. Для скорейшего восстановления назначают общеукрепляющие препараты и витамины. Через время необходим контрольный прием у отоларинголога. В ряде случаев эффективно физиолечение.

Тимпанопункцию обычно назначают однократно. Но при необходимости придется сделать повторный прокол. Осложнения после процедуры отмечаются крайне редко и связаны в основном с некорректным проведением манипуляций.

Как прокалывают барабанную перепонку

Прокол делают под местной анестезией. Анестетик заливают в слуховой проход или вводят раствор новокаина через задневерхнюю стенку наружного слухового прохода. По показаниям тимпанопункцию проводят под общим наркозом, в частности у детей, когда нельзя обеспечить полную неподвижность больного.

Пациент ложится на спину, голова повернута набок, больное ухо сверху. Сама процедура содержит три этапа:

- Наружное ухо обрабатывают спиртом с помощью ватного тампона. При необходимости удаляют гной, лишнюю серу, омертвевший эпителий. Немного раствора закапывают непосредственно в слуховой проход, чтобы обеззаразить перепонку.

- Отоларинголог устанавливает ушную воронку и через нее шприцем с иглой делает прокол барабанной мембраны в области максимального выпячивания, либо в заднем квадрате. Иголка входит максимум на 1,5–2 миллиметра.

- Производится забор содержимого барабанной полости или введение лекарственного средства. Препарат должен быть температуры тела (36–37 градусов). При верном введении часть раствора выйдет через носовую полость.

При нарушении техники проведения, если игла введена слишком глубоко, возможна вторичная травма перепонки и частичная потеря слуха. Если раствор для введения был слишком холодный, наблюдается побочное действие в виде тошноты, рвоты. При быстром поступлении лекарства возможно головокружение. Когда процедура проведена корректно, облегчение наступает быстро. Если нет осложнений, после операции пациент отправляется домой.

В медицинском центре «Гармония» проводится тимпанопункция как с целью получения материала для анализа, так и с введением лекарственного препарата. Прокол осуществляется в стерильных условиях. Опытный специалист сделает всё максимально быстро и комфортно. В ЛОР-отделении принимают врачи с 10-летним опытом работы. Консультации проводятся без выходных.

Стоимость услуг

| Код | Наименование услуги | Стоимость |

|---|---|---|

| 9002 | Первичный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |

| 9003 | Повторный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1400 руб |

| 9004 | Первичный прием врача | 1400 руб |

| 9005 | Повторный прием врача | 1200 руб |

| 9088 | Тимпанопункция с введением лекарственных препаратов | 3500 руб |

Источник

Как устроено ухо

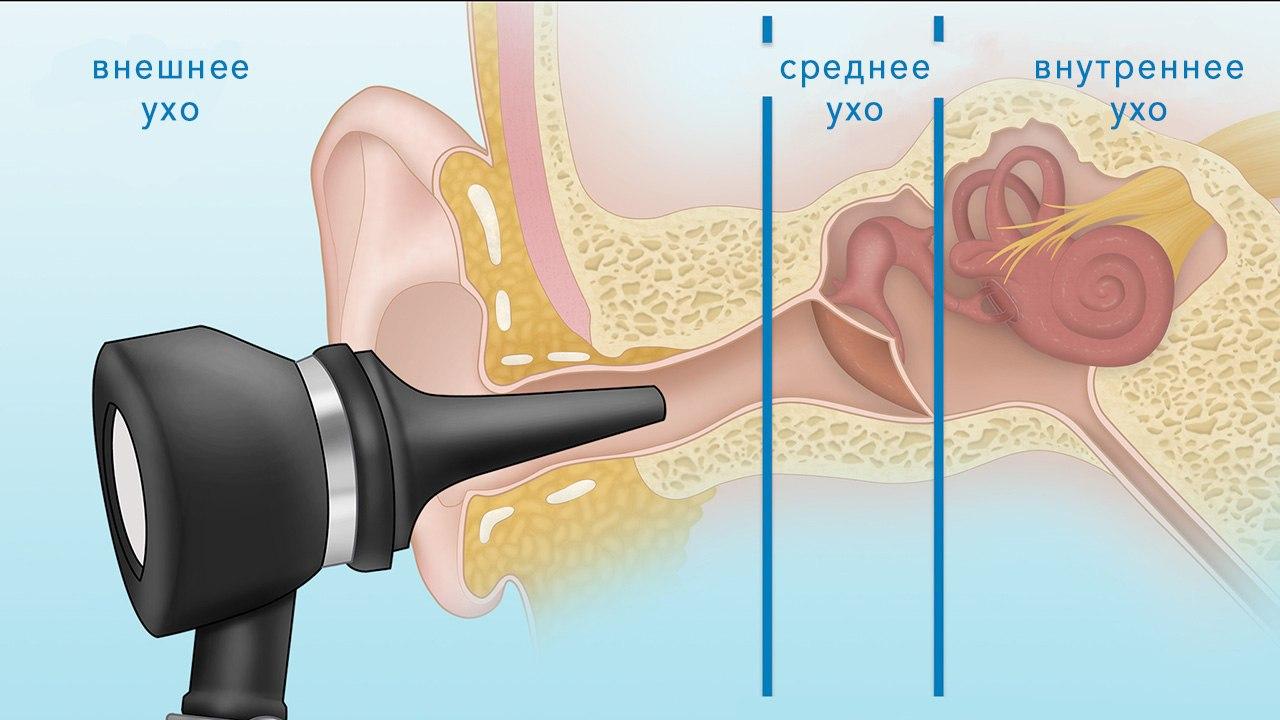

Ухо разделяют на три отдела: наружное ухо, среднее и внутреннее. В состав наружного уха включают ушную раковину, наружный слуховой проход и барабанную перепонку, являющуюся границей между наружным и средним ухом.

Среднее ухо представлено барабанной полостью, пещерой сосцевидного отростка и их содержимым – прежде всего, слуховыми косточками, а также слуховой (евстахиевой) трубой, соединяющей барабанную полость с полостью глотки.

Рисунок 1. Отделы уха, и как их просматривают отоскопом. Источник: openpediatrics.org

Рисунок 1. Отделы уха, и как их просматривают отоскопом. Источник: openpediatrics.org

Внутреннее ухо представлено преддверием, улиткой, полукружными каналами и расположено в пирамиде височной кости.

Наиболее мучительным для человека является средний отит – отек и воспаление слизистой барабанной полости.

Что такое миринготомия, пapaцeнтeз, тимпанотомия?

Все это разные названия хирургической операции, суть которой – прокол барабанной перепонки, извлечение вредного содержимого из барабанной полости, образовавшегося там из-за воспаления. Сквозной разрез обеспечивает свободный выход скопившейся в среднем ухе жидкости, после чего человеку становится значительно лучше, а боль отступает.

Вмешательство связано с определенными сложностями. Длительно протекающий воспалительный процесс утолщает перепонку, и в ней бывает трудно сделать маленький сквозной прокол. Операция обычно назначается детям, ведь они болеют отитом чаще взрослых из-за возрастных особенностей анатомии слуховой трубы.

Показания

Прокол барабанной перепонки показан в следующих случаях:

- выраженный болевой синдром при подтвержденном среднем отите;

- жидкость в среднем ухе, выявленная путем специального обследования – тимпанометрии;

- нет положительной динамики при длительном приеме антибиотиков и других лекарств;

- дисфункция евстахиевой трубы у взрослых;

- ухудшение слуха из-за скопления жидкости в барабанной полости;

- необходимость проведения анализа, для выявления возбудителя возможной инфекции и проведения адекватной лекарственной терапии.

Если экссудат из полости среднего уха удалить вовремя, не дожидаясь осложнений, отит не перейдет в хроническую стадию.

Важно! Миринготомия барабанной перепонки не заменяет антибактериальной терапии, не уменьшает частоту развития среднего отита и не снижает число рецидивов.

Противопоказания

Миринготомия может быть противопоказана при любых признаках опухоли среднего уха или сосудистых аномалиях. К относительным противопоказаниям относят предшествующую лучевую терапию области головы и шеи.

Как проходит операция

Методику проведения операции определяет ЛОР-врач на основе данных всестороннего обследования пациента, подтвержденного диагноза и наличия показаний к вмешательству.

Чтобы получить наилучший обзор полости среднего уха, применяют микроскоп. Затем выполняют маленький надрез в барабанной перепонке, а жидкость из среднего уха удаляют. В большинстве случаев, может понадобиться небольшая трубка, которая останется в месте надреза, и позволит дренажу продолжаться.

Для закрытия надреза наложение швов не требуется – он заживет сам.

Диагностика

Острый средний отит определяется по совокупности признаков:

- данные анамнеза;

- показатели отоскопии – исследования наружного уха и барабанной перепонки с помощью специального прибора;

- характерные симптомы наличия жидкости за барабанной перепонкой: сильная боль в ухе, снижение слуха и проявление интоксикации: бледность, слабость, отсутствие аппетита, головная боль и повышенная температура.

В некоторых случаях врач назначает дополнительные диагностические процедуры: бактериальный посев экссудата и рентгенографию височной кости.

Подготовка

Включает ряд обязательных исследований:

- проверка слуха;

- общий анализ крови;

- тимпанография – оценка деформации барабанной перепонки на перепады давления.

За неделю до плановой операции необходимо прекратить прием противовоспалительных препаратов и лекарств, разжижающих кровь.

Под каким наркозом проходит?

Миринготомия относится к малоинвазивным вмешательствам и обычно выполняется в амбулаторных условиях. Взрослым достаточно местного обезболивания, а детям необходим общий наркоз, поэтому ребенку нельзя принимать пищу за 6 часов до операции.

Сколько длится?

При отсутствии технических сложностей – 15-20 минут.

Процесс операции

Прокол барабанной перепонки проводится в несколько этапов:

- удаление серы из слухового прохода;

- промывание уха раствором антисептика;

- введение анестетика;

- линейный разрез барабанной перепонки стерильной парацентезной иглой;

- обработка антисептиком;

- установка плотного марлевого тампона (турунды) с лекарством.

Послеоперационный период и реабилитация

В послеоперационном периоде слуховой проход несколько раз в день промывают фурацилином или борным спиртом для быстрого снятия воспаления и улучшения состояния пациента. Чтобы вредное содержимое барабанной полости вытекало скорее, рекомендуют ложиться прооперированным ухом вниз, на подушку.

Обычно полное восстановление после операции происходит в течение 4-х недель, но уже примерно через 5 дней после операции отверстие в барабанной перепонке заживает. В течение 3-5 дней после операции из места прокола может выделяться гной, это нормально. Восстановительный период требует соблюдения следующих рекомендаций:

- слуховой проход следует ежедневно очищать;

- если врач прописал ушные капли, нужно закапывать их строго в соответствии с назначением;

- необходимо регулярно менять ватные тампоны в ухе;

- уточнить у врача правила проведения водных процедур.

Возможные осложнения

Срочно позвоните врачу или в скорую, если после операции произошло что-то из нижеперечисленного:

- появились признаки инфекции — лихорадка или озноб;

- ухо покраснело, появился отёк, усилилась боль, пошла кровь или другие выделения;

- если боль не проходит после приёма лекарств, назначенных для этого врачом;

- ухудшился слух;

- появился кашель, одышка, боль в груди, сильная тошнота или рвота.

Заключение

Прокалывание барабанной перепонки для удаления скопившегося в полости содержимого – рутинная процедура, которая избавляет от острой боли при воспалении среднего уха. Родители часто опасаются таких радикальных методов лечения отита, особенно у совсем маленьких детей. Но многолетняя успешная практика подтвердила высокую эффективность и безопасность миринготомии.

Источник

Статьи

Опубликовано в журнале:

« Практика педиатра » № 1, 2020, стр. 3-6

А.С. Пискунова, врач сурдолог-оториноларинголог ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 125»

Департамента здравоохранения г. Москвы

Резюме. Экссудативный средний отит остается актуальной проблемой детской оториноларингологии и является одной из самых частых причин снижения слуха у детей в возрасте от 2 до 7 лет. В данной статье описаны особенности этиологии и течения экссудативного среднего отита, рассмотрены современные возможности диагностики и тактика лечения данного заболевания.

Ключевые слова: экссудативный средний отит, снижение слуха, лечение, дети

Summary. Exudative otitis remains one of the most pressing problems of pediatric otorhinolaryngology and is one of the most common causes of hearing loss in children aged 2 to 7 years. This article describes the features of the etiology and course of exudative otitis , considers modern diagnostic capabilities and treatment tactics for this disease.

Key words: kids, intestinal infection, probiotic, Hilak forte

Экссудативный средний отит (ЭСО) – негнойный средний отит, характеризующийся присутствием экссудата в полостях среднего уха, медленно нарастающей тугоухостью (звукопроводящего или смешанного типа), отсутствием болевого синдрома и дефекта барабанной перепонки [1, 2, 3].

Распространенность ЭСО составляет у детей первого года жизни – до 35%, 3-5 лет – 10-30, 6-7 лет -3-10, 9-10 лет – 1-3%. ЭСО является наиболее частой причиной снижения слуха в возрасте от 2 до 7 лет, которое при массовых осмотрах обнаруживается у 30,2% детей [4]. Исследования зарубежных авторов подтверждают самостоятельное разрешение большинства случаев ЭСО, остальные пациенты нуждаются в лечении [5]. С учетом клинической картины течения данного заболевания основной жалобой является снижение слуха, что отражается на качестве жизни пациентов.

Принято считать, что данная патология наиболее характерна для детей [6]. В детском возрасте этот процесс чаще двусторонний (86%), а у взрослых – односторонний (70%) [7].

Проблема ЭСО на сегодня остается одной из самых актуальных в детской оториноларингологии и занимает важное место в структуре причин тугоухости [8].

Пусковой механизм развития ЭСО – дисфункция слуховой трубы, развивающаяся на фоне механической обструкции, зияния глоточного устья слуховой трубы или рефлюкса из полости носоглотки.

Причины возникновения ЭСО в детском возрасте целесообразно разделить на общие и местные. Общие причины включают уменьшение общей иммунной реактивности, аллергизацию, специфические заболевания, снижающие иммунитет, системные заболевания, сопровождающиеся нарушением мукоцилиарного клиренса, экологические факторы, инфекционные заболевания. К местным причинам относятся нарушение вентиляционной функции слуховой трубы вследствие гипертрофии аденоидных вегетаций или течения воспалительного процесса в носоглотке, ротоглотке, полости носа и околоносовых пазухах; врожденная узость слуховой трубы, гипертрофия трубных миндалин, вялость тубарных мышц, образования в носоглотке, рубцы после ранее перенесенных оперативных вмешательств, расщелина мягкого нёба, зияние глоточного устья слуховой трубы, рефлюкс слизи из носоглотки и т.д.

В настоящее время в детском возрасте принято выделять острый (до 3 недель), подострый (3-8 недель) и хронический ЭСО (длительность заболевания более 8 недель) [1]. Острый ЭСО у детей чаще встречается на фоне вирусных или бактериальных инфекций верхних дыхательных путей. Нередко после купирования катаральных явлений, вызвавших дисфункцию слуховых труб из-за отека близлежащих к глоточному устью евстахиевой трубы тканей (например, лимфоидной ткани носоглотки), ЭСО разрешается самостоятельно через короткий временной период. Однако течение ЭСО может затянуться и перейти в подострую форму.

Существуют три наиболее распространенные теории этиологии и патогенеза ЭСО: 1) «hydrops ex vacuo», согласно которой в результате развития отрицательного давления в полостях среднего уха образуется транссудат; 2) экссудативная теория, объясняющая образование экссудата в барабанной полости в результате воспалительных изменений слизистой оболочки среднего уха; 3) секреторная, указывающая на возникновение факторов, которые способствуют гиперсекреции слизистой оболочки среднего уха. Фактически указанные теории могут рассматриваться как звенья единого процесса, отражающего различные стадии течения хронического воспаления [1].

Наиболее существенным в классификации ЭСО является выделение стадий болезни, формирующихся в соответствии с патогенезом.

Патогенетически выделяют четыре стадии течения ЭСО:

- катаральную (до 1 мес.);

- секреторную (1-12 мес.);

- мукозную (12-24 мес.);

- фиброзную (более 24 мес.) [9].

В детском возрасте ЭСО нередко имеет бессимптомное течение, в связи с чем родители несвоевременно обращаются за квалифицированной медицинской помощью, что приводит к развитию осложнений в виде образования спаечных процессов в среднем ухе и стойкого снижения слуха. Последнее часто становится единственным симптомом ЭСО в детском возрасте, причем замечают его родители, так как ребенок 2-5 лет обычно на снижение слуха не жалуется. Таким образом, ЭСО нередко становится случайной находкой, особенно при одностороннем процессе.

Родители часто объясняют необычное поведение ребенка индивидуальными чертами характера, невнимательностью, непослушанием, слабым развитием, в то время как в действительности у него нарушен акустический контакт с окружающим миром. У школьников младших классов снижение слуха может проявляться неправильными ответами на уроках. Старшие дети, как правило, сами замечают, что плохо слышат. Они жалуются также на периодическое покалывание в ушах, ощущение давления в них или указывают, что хорошо слышат собственный голос (аутофония). Ухудшение слуха у них может быть связано с положением головы [10].

Комплексное обследование детей с ЭСО включает стандартный осмотр ЛОР-органов, эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, отоскопию, акустическую импедансометрию, отоакустическую эмиссию (ОАЭ), тональную пороговую аудиометрию (если позволяет возраст ребенка), компьютерную томографию височных костей по показаниям.

При отоскопии у пациентов с катаральной стадией ЭСО чаще всего отмечается втяжение барабанной перепонки, при пневмоотоскопии – ограничение ее подвижности, изменение цвета от мутного до розового, укорочение светового конуса. Экссудат за барабанной перепонкой не определяется. При тональной пороговой аудиометрии пороги воздушного звукопроведения не превышают 20 дБ, костное звуковосприятие в норме. На тимпанограмме, как правило, определяется тип «С» с отклонением пика в сторону отрицательного давления до 200 мм вод. ст. (рис. 1).

Рис. 1. Вариант тимпанограммы тип С

У детей с секреторной стадией ЭСО при отоскопии определяются утолщение барабанной перепонки, ее втяжение в верхних отделах, иногда с цианотичным оттенком, выбухание в нижних квадрантах. На аудио-грамме выявляется повышение порогов воздушного звукопроведения до 20-40 дБ. При акустической импедансометрии всегда определяли тип «В» и отсутствие акустических рефлексов (рис. 2).

Рис. 2. Вариант тимпанограммы тип В

При эндоскопии носоглотки у детей с ЭСО наблюдается гипертрофия аденоидных вегетаций II—III ст., нередко блокирующих устья слуховых труб, пролабирующих в хоаны.

В лечении ЭСО применяют консервативные и хирургические методы. Хирургическое лечение в большинстве случаев рекомендуется при неэффективности консервативной терапии и при сроках заболевания 24 недели и более [11, 12].

К консервативным методам лечения относятся: активное наблюдение, оральное или топическое применение стероидных препаратов, антибиотиков, деконгестантов, продувание слуховых труб; к хирургическим: парацентез, шунтирование (установка вентиляционной трубки) с одновременной аденотомией или без нее, миринготомия, хирургия среднего уха.

Активное наблюдение (active observation) – это метод регулярного осмотра пациента, включающий оценку слуха и лингвального развития. При использовании этого метода лечение не назначают, но пациент постоянно находится под контролем лечащего врача. Несмотря на то что пациент получает регулярные консультации, право выбора и ответственность за принятые решения в отношении лечения остаются за пациентом или родителями (если пациент несовершеннолетний). Ранее данный метод носил название «динамическое наблюдение» или «выжидательная тактика».

Продувание слуховых труб представляет собой метод, при котором евстахиеву трубу (соединяющую среднее ухо и носоглотку) открывают за счет повышения давления в полости носа. Техника данного метода заключается в проведении воздуха под давлением в среднее ухо посредством евстахиевой трубы для выравнивания давления и эвакуации секрета из барабанной полости [13]. Это может быть достигнуто путем форсированного выдоха с закрытым ртом и носом, продувания слуховых труб по Политцеру, катетеризации слуховых труб. Последний метод применяют у детей редко в связи с техническими сложностями у данной возрастной категории.

Антибиотики, антигистаминные препараты, деконгестанты назначают в каждом случае индивидуально. Стероидные препараты (системные или топические) используются для скорейшей эвакуации секрета и восстановления нормального функционирования составляющей цепи воздушной проводимости [14].

Кроме того, при ЭСО у детей оправданы применение препаратов, обладающих мукорегулирующим действием и улучшающих мукоцилиарный клиренс; эндоуральный электрофорез с йодистым калием; пневмомассаж барабанных перепонок; кинезитерапия для восстановления функции слуховой трубы.

Миринготомия (парацентез, тимпанотомия) – это хирургическое вмешательство, при котором производят разрез барабанной перепонки с лечебно-диагностической целью. Разрез длиной несколько миллиметров выполняют специальной иглой (имеющей копьевидное лезвие) на задне-нижней части барабанной перепонки. Таким образом, возможно введение лекарственных препаратов в среднее ухо [5].

Шунтирование барабанной полости (тимпаностомия, установка вентиляционных трубок) является хирургическим вариантом лечения ЭСО и, как правило, применяется при повторном наполнении барабанной полости экссудатом при отсутствии эффекта после неоднократной тимпанотомии. Метод заключается в установке вентиляционных трубок в барабанную перепонку для восстановления давления и улучшения оттока экссудата и позволяет осуществить транстимпанальное введение различных лекарственных препаратов. В последующем вентиляционные трубки удаляются самопроизвольно в течении 6 месяцев – 1 года или их удаляют хирургическим путем в те же сроки. Контроль осуществляется путем повторной аудиометрии и тимпанометрии через 2 недели – 1 месяц после удаления вентиляционных трубок.

Во многих странах у детей при выявлении ЭСО в протокол обследования входит эндоскопия носоглотки для определения степени гипертрофии лимфоидной ткани (аденоидов). При наличии закупорки лимфоидной тканью устья слуховых труб показана аденотомия. В ряде случаев этой операции бывает достаточно для полного восстановления слуха и нормального функционирования структур барабанной полости. Дополнительно пациентам с гипертрофией трубных миндалин показано проведение их эндоскопической коррекции с помощью электрохирургического аппарата. В некоторых случаях, чаще у взрослых, проводят более радикальные оперативные вмешательства на среднем ухе в целях санации барабанной полости [15].

Таким образом, ЭСО – это полиэтиологическое заболевание среднего уха, в этиопатогенезе которого ключевую роль играет дисфункция слуховой трубы. Выбор тактики диагностического обследования и лечения зависит от возраста пациента и длительности заболевания. Ведение больных с ЭСО в зависимости от стадии процесса показывает высокую эффективность лечения детей с указанной патологией. В случае неэффективности консервативного ЭСО одномоментно с хирургической санацией (или коррекцией структур) носоглотки под эндоскопическим контролем показано проведение миринготомии. Шунт при этом устанавливается в случае получения вязкого экссудата и при отсутствии возможности его полностью эвакуировать.

ЛИТЕРАТУРА

- Детская оториноларингология: Руководство для врачей / Под ред. М.Р. Богомильского, В.Р. Чистяковой. Т. 1. М.: Медицина, 2005.

- Дмитриев Н.С. Экссудативный средний отит // Оториноларингология: Национальное руководство / Под ред. В.Т. Пальчуна. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. С. 553-565.

- Савенко И.В., Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., Цвылева И.Д. Экссудативный средний отит. СПб., 2010.

- Коваленко С.Л. Исследование слуха у детей дошкольного возраста на современном этапе // Российская оториноларингология. 2009. № 4. С. 69-74.

- Surgical management of otitis with effusion in children // Clinical Guideline. 2008. No. 2. P. 10-11.

- Милешина Н.А. Возрастные особенности экссудативного среднего отита (диагностика, лечение, отдаленные результаты): Автореф. дисс. … канд. мед. наук. М., 1994.

- Тарасов Д.И., Федорова О.К., Быкова В.П. Заболевания среднего уха: Руководство для врачей. М.: Медицина, 1988.

- Тарасова Г.Д. Кондуктивная тугоухость у детей (системный подход к патогенезу, диагностике, лечению и профилактике): Автореф. дисс. … д-ра мед. наук. М., 1999.

- Дмитриев Н.С., Милешина Н.А., Колесова Л.И. Экссудативный средний отит у детей: Методические рекомендации. М., 1996. № 96/2.

- Преображенский Н.А., Гольдман И.И. Экссудативный средний отит. М.: Медицина, 1987.

- Berkman N.D., Wallace I.F., Steiner M.J. et al. Otitis with effusion: Comparative effectiveness of treatments // Comparative Effectiveness. 2013. Vol. 101. P. 10-14.

- Hesham A., Hussien A., Hussein A. Topical mitomycin C application before myringotomy and ventilation tube insertion: Does it affect the final outcome? // Ear, Nose and Throat Journal. 2012. Vol. 91. No. 8. P. 45-49.

- Perera R., Glasziou P., Heneghan C. et al. Autoinflation for hearing loss associated with otitis with effusion // Cochrane database of systematic reviews, 2013. DOI: 10.1002/14651858. CD006285.pub2.

- Simpson S.A., Lewis R., van der Voort J., Butler C.C. Oral or topical nasal steroids for hearing loss associated with otitis with effusion in children // Cochrane database of systematic reviews, 2011. Iss. 5. DOI: 10.1002/14651858.CD001935. pub2.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Источник