Профилактика и лечение пневмонии у военнослужащих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Диагностика, лечение и профилактика

внебольничной пневмонии у военнослужащих МО РФ

(Методические указания)

Москва- 2009

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации

генерал-майор медицинской службы

А.БЕЛЕВИТИН

«____»_____________2009 г.

Диагностика, лечение и профилактика

внебольничной пневмонии у военнослужащих МО РФ

(Методические указания)

Москва- 2009

Коллектив авторов:

Кучмин А.Н.

Главный терапевт МО РФ, д.м.н., профессор, полковник медицинской службы

Акимкин В.Г.

Главный государственный санитарный врач МО РФ, д.м.н., профессор, полковник медицинской службы

Синопальников А.И.

Главный пульмонолог МО РФ, начальник кафедры пульмонологии Государственного института усовершенствования врачей МО РФ, д.м.н., профессор

Зайцев А.А.

Преподаватель кафедры пульмонологии Государственного института усовершенствования врачей МО РФ, к.м.н., подполковник медицинской службы

Жоголев С.Д.

Профессор кафедры общей и военной эпидемиологии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, д.м.н., профессор, полковник медицинской службы

Черкашин Д.В.

Профессор кафедры военно-морской (госпитальной) терапии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, д.м.н., полковник медицинской службы

Под редакцией:

Начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации, д.м.н., профессора, генерал-майора медицинской службы А.Белевитина.

Рецензент:

Казанцев В.А.

Заместитель начальника 1-й кафедры терапии усовершенствования врачей им. Н.С. Молчанова Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, профессор, полковник медицинской службы

Указания посвящены вопросам диагностики, лечения и профилактики внебольничной пневмонии у военнослужащих. Настоящие Указания предназначены для врачей всех звеньев медицинской службы и имеют цель выработать единую тактику в организации профилактических мероприятий в войсках и оказании медицинской помощи больным пневмонией в военно-медицинских учреждениях МО РФ. Данные Указания могут служить основой для разработки стандартов оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях МО РФ.

Содержание

| Введение………………………………………………………………………… Определение и классификация…………………..……………………………. Этиология………………………………………………………………………. Патогенез……………………………………………………………………….. Особенности и факторы риска развития ВП у военнослужащих……………… Диагностика……………………………………………………………………. Критерии диагноза……………………………………………………………….. Оценка степени тяжести………………………………………………………… Принципы формулировки диагноза ….………………………………………… Дифференциальная диагностика…………………………………….………….. Тактика ведения пациентов на этапе войскового звена ……..………………… Тактика ведения пациентов с нетяжелой ВП ………………..………………… Тактика ведения пациентов с тяжелой пневмонией ………………………….. Ступенчатая антибактериальная терапия………………………………………. Осложнения пневмонии и их лечение…………………………………………… Пневмония, «не отвечающая на лечение»………………………………………. Неразрешающаяся (медленно разрешающаяся) пневмония………………….. Ошибки антибактериальной терапии ВП………………..……………………… Пневмонии, ассоциированные с вирусом гриппа…………………………… Профилактика ВП………………………………………………………………… Военно-врачебная экспертиза при ВП.…………………………………………. Приложение 1 Приложение 2 Список сокращений микроорганизмов……………………………………………………. |

Введение

Внебольничная пневмония (ВП) относится к наиболее частым заболеваниям человека и является одной из ведущих причин смерти от инфекционных болезней. Согласно официальной статистике (Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения МЗ РФ), в 2006 г. в России среди взрослого населения было зарегистрировано 395000 случаев пневмонии (3,4‰), а во всех возрастных группах – 591493 случая (4,1‰). Однако, очевидно, что эти цифры не отражают истинной заболеваемости ВП в России, которая согласно расчетам достигает 14-15‰, а общее число больных ежегодно превышает 1 500 000 человек. Но даже эти данные оказываются не столь значительными при сравнении с эпидемиологической ситуацией, складывающейся в военных коллективах РФ. Так, по данным ежегодных отчетов медицинской службы МО РФ заболеваемость ВП у военнослужащих по призыву составляет 30-40‰, а в некоторых округах и флотах достигает 40-70‰. Заболеваемость пневмонией среди военнослужащих по контракту не отличается от таковой в общей популяции и составляет 4-5‰.

Летальность при ВП оказывается наименьшей (1-3%) у лиц молодого и среднего возраста без сопутствующих заболеваний. Напротив, у пациентов старше 60 лет при наличии сопутствующей патологии (хроническая обструктивная болезнь легких – ХОБЛ, новообразования, алкоголизм, сахарный диабет, заболевания почек и печени, сердечно-сосудистой системы и др.), а также в случаях тяжелого течения пневмонии этот показатель достигает 15-30%. Согласно данным Минздравсоцразвития РФ, в 2003 г. в нашей стране от пневмонии умерло 44438 человек, что составляет 31,0 случай на 100 тыс. населения. В Вооруженных Силах РФ с 2000 по 2008 год умерло 77 военнослужащих, из них 36 проходящих службу по призыву. При многолетнем анализе летальных исходов от пневмонии обращает на себя внимание рост смертности у военнослужащих по контракту, связанной с поздним обращением пациентов за медицинской помощью.

Наряду с отрицательным влиянием на здоровье военнослужащих и срывами в выполнении планов боевой подготовки, ВП наносит существенный экономический ущерб. Так, согласно расчетных данных затраты МО РФ на стационарное лечение ВП у военнослужащих по призыву в 2003, 2004 и 2005 гг. составляли не менее 383 млн. руб., 441 млн., 381 млн. рублей соответственно.

Серьезной проблемой является качество оказания медицинской помощи военнослужащим, переносящим ВП, – в ходе фармакоэпидемиологических исследований было показано, что ведение больных пневмонией в лечебных учреждениях МО РФ не всегда соответствует современным требованиям и сопровождается рядом ошибок, в числе которых необоснованный выбор антибактериальных препаратов и путей их введения, нерациональная тактика антибактериальной терапии и пр. В частности, в качестве альтернативных антибиотиков практически не используются «респираторные» фторхинолоны – левофлоксацин (Таваник) и моксифлоксацин (Авелокс), а применяются карбапенемы (имипинем (Тиенам), мерапенем (Меронем)), которые не входят в стандарт терапии внебольничных пневмоний. Это с одной стороны снижает эффективность лечения, а с другой – повышает ее стоимость.

К числу других ошибок антибиотикотерапии относятся частая смена антибиотиков, использование антибиотиков в низких дозах, начало антибиотикотерапии с препаратов, не рекомендованных для лечения внегоспитальных пневмоний (цефазолин, гентамицин, доксициклин).

К частым ошибкам в лечении больных с внегоспитальными пневмониями является нерациональное использование преднизолона и других глюкокортикоидов (без должных показаний), что приводит к снижению иммунореактивности организма и ухудшают прогноз.

Целью создания данных методических указаний явилась необходимость в разработке единых подходов к ведению больных ВП из числа военнослужащих в военно-медицинских учреждениях МО РФ. Указания должны использоваться в процессе подготовки военных врачей и в служебной деятельности медицинских работников всех звеньев медицинской службы.

Определение и классификация

Пневмонии – группа различных по этиологии, патогенезу, морфологической характеристике острых инфекционных (преимущественно бактериальных) заболеваний, характеризующихся очаговым поражением респираторных отделов легких с наличием внутриальвеолярной экссудации, обнаруживаемым при физическом и рентгенологическом исследованиях, а также выраженными в различной степени лихорадочной реакцией и интоксикацией.

Согласно Международной классификации болезней, травм и причин смерти X пересмотра (1992 г.) пневмония классифицируется по этиологическому принципу – пневомококковая, микоплазменная, хламидийная и пр. Однако в практической деятельности установление этиологического диагноза у большей части пациентов является затруднительным (отсутствие продуктивного кашля, невозможность выделения культуры внутриклеточных возбудителей при использовании стандартных диагностических подходов, распространенная практика приема антибактериальных препаратов до обращения за медицинской помощью и др.). В связи с этим, наибольшее распространение получила классификация, учитывающая условия, в которых развилось заболевание, особенности инфицирования легочной ткани, а также состояние иммунологической реактивности организма больного. Правильный учет перечисленных факторов позволяет со значительной долей вероятности предсказать этиологию заболевания. В соответствие с данной классификацией выделяют следующие виды пневмонии:

-

Внебольничная пневмония – приобретенная вне лечебного учреждения (при нахождении в обществе, в коллективе, в семье). -

Нозокомиальная пневмония – приобретенная в лечебном учреждении (синонимы: госпитальная, внутрибольничная). -

Аспирационная пневмония. -

Пневмония у лиц с тяжелыми дефектами иммунитета (врожденный иммунодефицит, ВИЧ-инфекция, вторичные иммуносупрессивные заболевания / состояния).

Наиболее практически значимым является подразделение пневмоний на внебольничные и нозокомиальные. Соответственно, под ВП понимаютострое заболевание, возникшее во внебольничных условиях –то есть вне стационара или диагностированное в первые 48 ч от момента госпитализации или развившееся у пациента, не находившегося в лечебных учреждениях ≥ 14 суток, – сопровождающееся симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей (лихорадка, кашель, выделение мокроты, возможно гнойной, боль в грудной клетке, одышка) и рентгенологическими признаками «свежих» очагово-инфильтративных изменений в легких при отсутствии очевидной диагностической альтернативы.

Этиология ВП

Основным возбудителем ВП является Streptococcuspneumoniae(30-50% случаев заболевания). Существенное значение имеют так называемые «атипичные» микроорганизмы, на долю которых в сумме приходится от 8 до 30% случаев ВП:

-

Chlamydophila pneumoniae -

Mycoplasma pneumoniae -

Legionellapneumophila (менее значима).

К возбудителям ВП также относятся:

-

Haemophilus influenzae -

Staphylococcus aureus

В некоторых случаях ВП могут вызывать

-

Klebsiellapneumoniae, реже – другие энтеробактерии (Escherichiacoliи др.).

В очень редких случаях ВП может вызывать Pseudomonasaeruginosa (у больных муковисцидозом, при наличии бронхоэктазов).

Нередко ( 50%) у взрослых пациентов, переносящих ВП, выявляют два и более возбудителей, чаще всего это сочетание пневмококка с микоплазменной или хламидийной инфекцией, что утяжеляет течение заболевания.

Пневмония может быть вызвана респираторными вирусами (вирусы гриппа типа А и B, парагриппа, адено- и респираторно-синцитиальный вирусы и др.). Однако чаще всего наблюдаемое поражение легких обусловлено бактериальной ко- или суперинфекцией, возникшей на фоне вирусной инфекции (вторичная бактериальная пневмония). Развитие ВП может быть связано с новыми, ранее неизвестными возбудителями вирусной природы, вызывающими вспышки заболевания – ТОРС-ассоциированный коронавирус, вирус птичьего и свиного гриппа, метапневмовирус.

Для ряда микроорганизмов: Streptococcusviridans; Staphylococcusepidermidis и другие коагулазанегативные стафилококки; Enterococcus spp.; Neisseria spp.; Candida spp. – нехарактерно развитие бронхолегочного воспаления, поэтому их обнаружение в процессе микробиологического исследования свидетельствует лишь о контаминации материала флорой верхних отделов дыхательных путей.

Этиологическая структура ВП может различаться в зависимости от возраста больных, тяжести заболевания, наличия сопутствующей патологии и предшествующей системной антибиотикотерапии. Так, ключевыми возбудителями нетяжелой ВП у пациентов без сопутствующих заболеваний и не принимавших в последние 3 мес. антибактериальные препараты чаще всего являются пневмококк, «атипичные» микроорганизмы и их сочетания. У больных с нетяжелой ВП, принимавших в последние 3 мес. антибактериальные препараты и/или имеющих сопутствующую патологию (ХОБЛ, сахарный диабет, сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, заболевания печени, алкоголизм, наркомания, дефицит массы тела), помимо S. pneumoniae и C. pneumoniaeвозрастает роль таких возбудителей, какH. influenzae, S. aureusиK. pneumoniae, в том числе штаммов, обладающих механизмами антибиотикорезистентности..

У пациентов с ВП тяжелого течения в этиологии заболевания преобладают пневмококки, в то же время возрастает роль S. aureus, грамотрицательных энтеробактерийи Legionella spp. Наиболее высокая летальность наблюдается при ВП, вызванной S. pneumoniae, Legionella spp., S. aureus и K. pneumoniae.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Источник

Представлены результаты оценки клинической эффективности включения препарата Вобэнзим в традиционную терапию внебольничной пневмонии у военнослужащих организованных воинских коллективов. На основания обследования 157 пациентов с внебольничной пневмонией показаны преимущества комбинированной терапии, способствующей более быстрому регрессу всех клинических симптомов заболевания и уменьшению вероятности обнаружения остаточных рентгенологических изменений легочной ткани.

Проблема диагностики и лечения внебольничной пневмонии (ВП) продолжает оставаться одной из наиболее актуальных в современном здравоохранении. Несмотря на постоянное совершенствование методов диагностики и доступность современных высокоэффективных антибактериальных препаратов, ВП по-прежнему занимает ведущее место в структуре заболеваемости и смертности от инфекционных болезней в развитых странах [1, 2]. Высокой остается заболеваемость ВП в Вооруженных Силах Российской Федерации среди военнослужащих, проходящих военную службу по призыву [3–5], несмотря на проводимые лечебно-профилактические мероприятия, включая иммунизацию личного состава осенних призывов пневмококковой вакциной [6, 7].

В настоящее время в ряде исследований показано, что наличие в препаратах системной энзимотерапии (СЭТ) растительных и животных ферментов, обладающих разной субстратной специфичностью, позволяет добиваться их синергичного действия с антимикробными препаратами на

разных этапах лечения воспалительных процессов, воздействуя на нарушения микроциркуляции и иммунные расстройства [8, 9].

Перспективным представляется исследование возможности потенцирования эффективности медикаментозных мероприятий у больных ВП, в т. ч. ранее вакцинированных пневмококковой вакциной, за счет применения системной энзимотерапии.

В связи с этим в представленном ниже исследовании была проведена оценка клинической эффективности включения препарата Вобэнзим в комплексную терапию ВП у вакцинированных и невакцинированных больных.

Материал и методы исследования

В исследование были включены 157 больных ВП, мужчин, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в возрасте от 18 до 22 лет (19,2 ± 0,19 года), госпитализированных в пульмонологическое отделение ФГУ “19-й военный госпиталь” РВСН МО РФ (Знаменск) по поводу ВП

с 2005 по 2008 г. В зависимости от варианта терапии все включенные в исследование пациенты были разделены на четыре группы методом случайной выборки. В 1-ю, основную, группу (ОГ, n = 46) вошли больные, ранее вакцинированные пневмококковой вакциной и получавшие стандартную терапию; во 2-ю (ОГСЭТ) – вакцинированные пациенты (n = 44), которым дополнительно назначался препарат Вобэнзим; в 3-ю группу, сравнительную (СГ, n = 34), были включены пациенты, ранее невакцинированные и получавшие стандартную терапию; а в 4-ю (СГСЭТ) –невакцинированные пациенты, дополнительно получавшие препарат Вобэнзим (n = 33). Вакцинация пневмококковой вакциной “Пневмо-23” (Aventis Pasteur SA, Франция) военнослужащих проводилась однократно в первые дни после прибытия в воинскую часть по 0,5 мл внутримышечно одновременно с введением очищенного адсорбированного анатоксина дифтерийно-столбнячного (АДС-М). Препарат Вобэнзим (Mucos Pharma GmbH & Co, Германия) назначался в группах ОГСЭТ и СГСЭТ одновременно с антибиотиком по 3 таблетки 3 раза в день в течение 7 суток за 30 минут до еды. Всем больным проводилась эмпирическая антибактериальная терапия амоксициллином или цефалоспорином ΙΙΙ поколения (цефтриаксон, цефотаксим), или азитромицином, или цефалоспорином в сочетании с макролидом. Выбор антимикробного препарата, доза и путь введения (внутривенно, внутримышечно или перорально) зависели от тяжести течения ВП. По показаниям назначались дезинтоксикационная

инфузионная терапия, бромгексин по 48 мг/сут, комплекс физиотерапевтических процедур и лечебной гимнастики. Группу контроля составили 20 практически здоровых лиц.

В исследовании была использована классификация пневмонии, предложенная Европейским респираторным обществом (ERS) в 1995 г., учитывающая условия, в которых развилось заболевание, особенности инфицирования легочной ткани, а также состояние иммунологической реактивности организма больного [10, 11]. Критериями включения в исследование было наличие у пациентов клинико-рентгенологических признаков ВП. Критерии исключения: тяжелое течение ВП, требующее лечения в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации, наличие сопутствующей патологии.

В процессе исследования использованы следующие диагностические методы:

• общеклинические: общие анализы крови, мочи, мокроты, в т. ч. на микобактерии туберкулеза, бактериологический посев мокроты на микрофлору и ее чувствительность к антибиотикам дискодиффузионным методом;

• биохимические исследования: определение уровней АЛТ, АСТ, фибриногена, С-реактивного белка (СРБ), серомукоида, глюкозы сыворотки крови, общего белка сыворотки крови;

• инструментальные: рентгено- или флюорография органов грудной полости (ОГП) в прямой, левой и/или правой боковой проекциях в динамике заболевания, исследование функции внешнего дыхания (ФВД), ЭКГ.

Флюорография ОГП выполнялась на сканирующем цифровом флюорографе “Проскан-2000”. Стандартные рентгенологические исследования ОГП – на цифровой установке DuoDiagnost с вертикальным модулем Букки фирмы “Philips” у 100 % обследованных больных при поступлении и на 14-й день лечения. В случае сохраняющейся инфильтрации рентгенологические исследования ОГП проводились дополнительно через каждые 10 дней до полного разрешения инфильтративных изменений легочной ткани. Исследование ФВД осуществлялось с помощью компьютерного спироме-

тра MedGraphics CPFS – D/USB в 1-е, 8-е и 14-е сутки стационарного лечения.

Анализ клинической эффективности препарата Вобэнзим проводился в исследуемых группах по следующим критериям: длительность и интенсивность температурной реакции по 4-балльной стандартизированной шкале [12]; выраженность и продолжительность симптомов интоксикации; динамика клинических симптомов ВП (слабость, недомогание; выраженность кашля и количество отделяемой мокроты) по 4-балльной стандартизированной шкале [12], дополненной нами детализацией симптомов; выраженность болевого плеврального синдрома, физикальных признаков над зоной поражения легочной ткани; частота осложнений. Учитывались также лабораторные (количество лейкоцитов, СОЭ, СРБ, фибриноген, α2-глобулины) и инструментальные данные (рентгенологические признаки инфильтрации легочной ткани, показатели ФВД), длительность антибактериальной терапии.

Полученные данные были обработаны с помощью статистических программ Microsoft Office Excel 2007 и Statistica 6.0 (StatSoft, Inc. 2001) для проверки гипотезы о равенстве средних для двух данных из разных генеральных совокупностей с использованием двухвыборочного t-теста Стьюдента. Для сравнения процентных величин использовался критерий согласия χ2, рассчитанный с помощью пакета Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение

Основные клинические симптомы (кашель, боли в грудной клетке, лихорадка, общая слабость) и объективные признаки ВП (укорочение перкуторного тона над зоной поражения легочной ткани и влажные мелкопузырчатые хрипы) купировались в ОГСЭТ на 3–4 суток раньше, чем в ОГ и СГСЭТ, и на 5–6 суток быстрее, чем в СГ. Уже к 3-му дню лихорадящих больных в ОГСЭТ стало на 91 % меньше, у всех обследованных были купированы симптомы интоксикации, а к 5-му дню – и все исходные патологические симптомы. У пациентов этой группы нормализация температуры тела происходила в 2 раза быстрее (на 4,2 ± 0,2 суток), чем у больных СГ (р < 0,05). Если в первые 3-е суток у пациентов ОГСЭТ и ОГ статистически достоверно определялись преимущества ранее проведенной вакцинации пневмококковой вакциной, то в последующие 4 дня лечения – включения в комплексную терапию ВП препарата Вобэнзим, причем у вакцинированных пациентов особенно.

Так, если в 1-е сутки исследования обращало на себя внимание статистически значимое различие между группами ОГСЭТ, ОГ и СГСЭТ, СГ по числу пациентов, у которых отмечались озноб, боль в грудной клетке, одышка (р < 0,05), то на 3-и сутки имело место статистически достоверное различие по вышеперечисленным признакам между СГСЭТ и СГ, ОГСЭТ и ОГ. Регресс кашля в ОГСЭТ происходил в 2,4 раза быстрее, чем в ОГ (р < 0,05). В СГСЭТ уже с 3-го дня от начала применения Вобэнзима наблюдалось уменьшение кашля и экспекторации мокроты с последующим их прекращением в среднем на 8-й день, а к 7-му дню лечения в этой группе отмечено статистически достоверное различие по данному клиническому симптому с больными СГ (р < 0,05) и ОГ (р < 0,05). В СГ характер кашля в течение первых 5 дней лечения существенно не менялся, и он полностью купировался только к 14–15-му дню лечения.

Таблица 1. Показатели клинической эффективности Вобэнзима в лечении ВП.

Продолжительность периодов лихорадки и интоксикации в ОГСЭТ были в 1,5 и 1,2 раза короче, чем в ОГ; в СГСЭТ – в 1,8 и 1,3 раза короче, чем в СГ (табл. 1). Снижение температуры тела к 3-му дню лечения отмечено у 91 % больных ОГСЭТ и только у 79,4 % пациентов СГ. К 4-му дню температура тела нормализовалась у всех больных ОГСЭТ, тогда как в СГ это произошло только на 7-й день (в СГСЭТ – на 5-й, в ОГ – на 6-й). Температура в баллах была в 1,8 раза выше у пациентов в СГ и СГСЭТ, чем в ОГСЭТ и ОГ.

В ходе лечения наблюдалось выравнивание балльных показателей температурной реакции между группами ОГСЭТ и СГСЭТ. Самые плохие результаты отмечены в СГ: на 6-й день лихорадка соответствовала 0,3 балла.

Нормализация аускультативной картины над пораженными сегментами легких у пациентов ОГСЭТ происходила в среднем к 5-му, СГСЭТ – к 7-му, ОГ и СГ – лишь к 8–9-му дню лечения.

Продолжительность антибактериальной терапии в ОГСЭТ не превысила 5–6 суток, курсовая доза (КД) – 10,2 г, в то время как в ОГ эти показатели составили соответственно 6–7 суток и 13, 8 г, в СГСЭТ – 6–8 суток и 15,6 г, в СГ – 8–9 суток и 17,9 г. Таким образом, эффективность антибактериальной терапии в ОГСЭТ оказалась наиболее высокой, а средняя КД антибиотиков в этой группе была меньше, чем в СГ, в 1,75 раза. В ОГСЭТ осложнения ВП (инфекционно-токсический шок, острая дыхательная недостаточность) были купированы в 2,1 раза быстрее, чем в ОГ, а в СГСЭТ – в 1,5 раза быстрее, чем в СГ.

Таблица 2. Лабораторные показатели у пациентов исследуемых групп на 8-е сутки лечения, %.

Кроме того, у пациентов ОГСЭТ и СГСЭТ в отличие от ОГ и СГ отмечен более быстрый регресс исходно повышенных лабораторных показателей активности воспалительного процесса (лейкоцитоз, СОЭ, СРБ, серомукоид, содержание α2-глобулинов и фибриногена) начиная с 5-го дня заболевания. Лабораторные показатели у больных исследуемых групп по завершении курса антибактериальной и системной энзимотерапии (8-е сутки) представлены в табл. 2. При анализе показателей крови к моменту окончания курса лечения Вобэнзимом была выявлена тенденция к их нормализации в группах ОГСЭТ, СГСЭТ, приближения к нормальным значениям в ОГ и сохранения выше нормы в СГ (табл. 3).

Таблица 3. Показатели периферической крови у больных ВП исследуемых групп на 8-е сутки лечения.

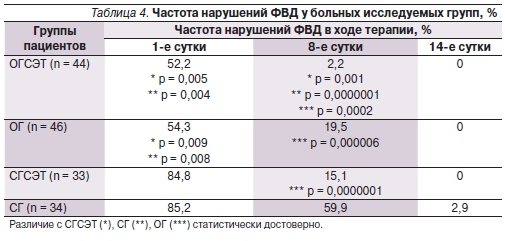

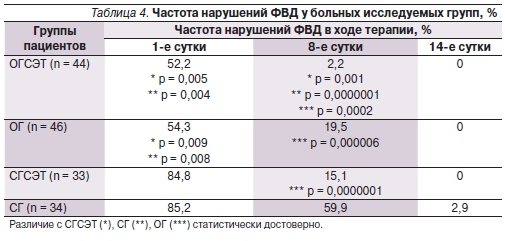

Нарушения ФВД в первые сутки стационарного лечения по обструктивному, рестриктивному или смешанному типам выявлены у 52,2 % больных ОГСЭТ, 54,3 % – ОГ, 84,8 % – СГСЭТ и 85,2 % – СГ (табл. 4).

Статистически значимое различие указанных показателей свидетельствовало об эффективности вакцинопрофилактики у пациентов ОГСЭТ и ОГ, влияющей на тяжесть течения ВП и характер осложнений заболевания. Однако данные, полученные на 8-й день лечения, не только подтвердили

преимущества иммунизации военнослужащих организованных воинских коллективов, но и свидетельствовали об эффективности включения в комплексную терапию ВП препарата Вобэнзим как у вакцинированных, так и у невакцинированных пациентов. Комплексное лечение с включением Вобэнзима оказывало отчетливое влияние на показатели внешнего дыхания: нормализация показателей ФВД вследствие увеличения вентиляции легких преимущественно за счет улучшения бронхиальной проходимости отмечалась достоверно чаще в ОГСЭТ и СГСЭТ, чем в ОГ и СГ. К выписке нарушения ФВД у пациентов, дополнительно получавших препарат Вобэнзим, как у ранее вакцинированных пневмококковой вакциной “Пневмо-23” (ОГСЭТ), так и у невакцинированных (СГСЭТ) обнаруживались в 4,5 раза реже, чем у больных, которым назначалась стандартная схема лечения (ОГ, СГ).

По данным рентгенологического исследования органов грудной полости, на 14-й день лечения полное разрешение инфильтративных изменений в ОГСЭТ выявлено у 97,7 %, в СГСЭТ – у 93,9%, в ОГ – у 93,5% и в СГ – у 85,3% больных.

Выздоровление с остаточными рентгенологическими признаками в виде усиления легочного рисунка в ОГСЭТ отмечено лишь у одного пациента (2,3 %), в СГСЭТ – у 6,1 %. В ОГ у 6,5 % пациентов диагностированы остаточные рентгенологические изменения в виде усиления легочного рисунка, очагового пневмосклероза и плевральных шварт. В СГ у 14,7 % больных было констатировано выздоровление с остаточными изменениями в виде синдрома патологических нарушений легочного рисунка (уплотнение интерстициальной ткани, усиление, обогащение, деформация, нечеткость легочного рисунка), расширения корня легкого на стороне поражения и плевральной реакции в виде ее утолщения. Время разрешения инфильтративных изменений в легких по данным рентгенограмм у пациентов ОГСЭТ составило 14,6 ± 1,6 суток, длительность пребывания в стационаре – 18,1 ± 1,7 суток. Аналогичные показатели у пациентов в группах СГСЭТ, ОГ и СГ составили 14,9 ± 1,8 и 19,4 ± 1,5, 16,5 ± 1,4 и 20,7 ± 1,2 суток, 18, 7 ± 1,3 и 24,1 ± 1,6 суток соответственно. В итоге включение Вобэнзима в комплексную терапию ВП позволило сократить сроки лечения больных в условиях стационара с 24,1 ± 1,6 до 18,1 ± 1,7 дня (р < 0,05).

Побочных явлений в ходе лечения препаратом Вобэнзим у больных ВП выявлено не было.

Заключение

Включение препарата Вобэнзим в комплексную терапию ВП способствовало более быстрому регрессу всех клинических проявлений заболевания. Это подтверждалось сокращением сроков клинико-лабораторного выздоровления в среднем на 3 дня, лихорадочного периода – в два раза, более четкой положительной рентгенологической динамикой – уже к 10-му дню лечения у 87 % больных и сокращением количества остаточных рентгенологических проявлений к 14-му дню лечения до 9 %. Эти клинические эффекты были обусловлены, по-видимому, достижением более высокой концентрации антибиотика в месте воспаления при совместном их использовании с Вобэнзимом вследствие улучшения реологических свойств крови и микроциркуляции в легочной ткани. Эффективность препарата Вобэнзим в комплексной терапии ВП оказалась выше у вакцинированных пациентов.

Приведенные данные позволяют считать обоснованным включение препаратов СЭТ в комплекс лечения ВП как патогенетически обоснованный вид терапии.

1. Чучалин А.Г., Синопальников А.И., Страчунский Л.С. и др. Внебольничная пневмония у взрослых: Практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике. М., 2006. 76 с.

2. Bartlett JG, Dowell SF, Mandell LA, et al. Guidelines from the Infections Diseases Society of America. Practice guidelines for the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis 2000;31:347–82.

3. Мельниченко П.И. Эпидемиология и профилактика внебольничной пневмонии у военнослужащих на современном этапе //Пневмония у военнослужащих: приложение к 324-му тому Военно-медицинского журнала. М., 2003. С. 7–14.

4. Жоголев С.Д., Огарков П.И., Мельниченко П.И. Эпидемиологический анализ заболеваемости внебольничной пневмонией в войсках // Военно-медицинский журнал. 2004. Т. 325. № 3. С. 16–21.

5. Синопальников А.И., Козлов Р.С. Внебольничные инфекции дыхательных путей. М., 2007. 352 с.

6. Беня Ф.М., Шевчук П.А., Рахчеев С.В. Опыт иммунопрофилактики внебольничной пневмонии в воинских коллективах //Военно-медицинский журнал. 2009. Т. 329. № 12. С. 39–41.

7. Butler JC, Shapiro ED, Carlone GM. Pneumococcal vaccines: history, current status and future directions. Am J Med 1999;107:69–76.

8. Кошевенко Ю.Н., Смирнова Н.С. Новые патогенетические механизмы системной энзимотерапии // Российский журнал кожных и венерических болезней. 1999. № 1. С. 70–73.

9. Клячкина И.Л., Рыбаченко В.В., Кнорринг Г.Ю. и др. Опыт и перспективы системной энзимотерапии при лечении заболеваний дыхательных путей // Доктор.Ру. 2006. № 2. С. 31–35.

10. Стандарты (протоколы) диагностики и лечения больных с неспецифическими заболеваниями легких. Приказ МЗ РФ № 300 от 09.10.1998. (Библиотека журнала “Качество медицинской помощи” № 1. 1999.). М., 1999. 40 с.

11. Woodhead M, Blasi F, Ewig S. et al. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections. Eur Respir J 2005;26:1138–80.

12. Хамитов Р.Ф., Сулбаева Т.Н., Попова Е.С. и др. Результаты многоцентрового исследования: Зитролид (азитромицин) при внебольничной пневмонии нетяжелого течения // РМЖ. 2007. Т. 15. № 7. С. 604–07.

Источник