Препараты выбора при микоплазменной пневмонии

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Синонимы: микоплазменная инфекция, микоплазма, Mycoplasma

Микоплазмоз: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Микоплазменная инфекция – острое заболевание, вызываемое грамм-отрицательными бактериями, сопровождающееся различными воспалительными поражениями респираторного, урогенитального трактов, суставов, кроветворной и нервной систем. Возбудителями являются микоплазмы из рода Mycoplasma семейства Mycoplasmataceae.

Микоплазмы неустойчивы во внешней среде, разрушаются под действием температуры, замораживания, ультрафиолета, ультразвука, а также современных моющих и дезинфицирующих средств.

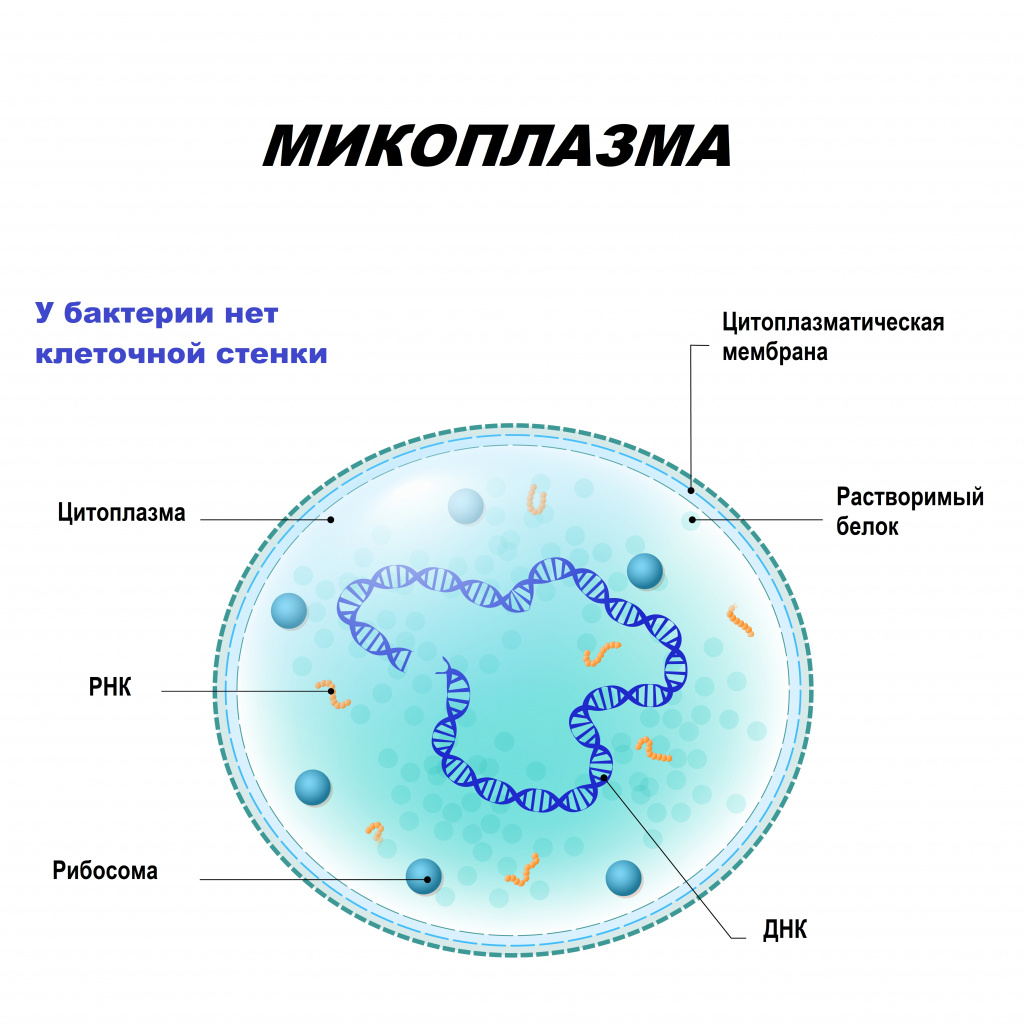

Микоплазмы могут существовать не только вне, но и внутри клеток, что позволяет им ускользать от механизмов иммунной защиты организма. В отличие от бактерий, они не имеют клеточной стенки, но могут расти на специальных бесклеточных средах. Подобно вирусам, проходят через бактериальные фильтры. Самостоятельно существовать микоплазмы не могут, так как паразитируют на клетках организма-хозяина, получая из них питательные вещества.

Причины появления микоплазмоза

Источником инфекции является больной человек или носитель микоплазм. Как правило, микоплазмоз протекает скрыто – примерно 40% больных не чувствуют каких-либо явных симптомов, пока стрессовая ситуация или ослабленный иммунитет не спровоцируют активизацию инфекционного процесса, часто приводя к серьезным осложнениям.

Заражение происходит воздушно-капельным путем, половым путем, вертикальным путем (от матери плоду через плаценту) или во время родов.

Респираторный микоплазмоз, вызываемый Mycoplasma pneumoniae и передающийся воздушно-капельным путем, составляет от 7% до 21% в структуре острых респираторных заболеваний, занимая 5-е место среди болезней органов дыхания.

Для передачи возбудителя требуется довольно тесный и длительный контакт, поэтому респираторный микоплазмоз особенно распространен в закрытых коллективах.

Возбудители респираторного микоплазмоза проникают в организм через дыхательные пути, фиксируются на поверхности эпителия слизистой оболочки трахеи и бронхов. Они вырабатывают токсины, которые вызывают стойкий кашель. Иммунологический ответ на этот возбудитель может провоцировать внебольничную пневмонию, тяжелые заболевания верхних дыхательных путей, острый приступ астмы.

Многочисленные исследования показали, что бактерии респираторного микоплазмоза можно выявить практически во всех органах и тканях – печени, почках, сердечной мышце, веществе мозга, перикардиальной и внутрисуставной жидкостях, крови.

Это дает возможность рассматривать микоплазменную инфекцию как генерализованный процесс с диссеминацией возбудителя и развитием полиорганных поражений.

Mycoplasma genitalium – патогенный микроорганизм, способный вызывать уретрит у лиц обоего пола, цервицит и воспалительные заболевания органов малого таза у женщин. Урогенитальный микоплазмоз распространен среди взрослых и передается половым путем.

Mycoplasma genitalium – патогенный микроорганизм, способный вызывать уретрит у лиц обоего пола, цервицит и воспалительные заболевания органов малого таза у женщин. Урогенитальный микоплазмоз распространен среди взрослых и передается половым путем.

Классификация заболевания

Классификация заболевания

Выделяют три основные формы заболевания: респираторный микоплазмоз, урогенитальный микоплазмоз, врожденный микоплазмоз.

Классификация по МКБ 10

А63.8 Другие уточненные заболевания, передаваемые преимущественно половым путем:

- А63.8 + N34.1 Уретрит, вызванный M. genitalium

- А63.8 + N72 Цервицит, вызванный M. genitalium

- А63.8 + N70 Сальпингоофорит, вызванный M. genitalium

- А63.8 + N71 Эндометрит, вызванный M. genitalium

- А63.8 + N45 Орхит и эпидидимит, вызванный M. genitalium

- А63.8 + N48.1 Баланопостит, вызванный M. genitalium

J15.7 Пневмония, вызванная M. pneumoniae

J20.0 Острый бронхит, вызванный M. pneumoniae

B96.0 M. рneumoniae как причина болезней, классифицированных в других рубриках.

Симптомы микоплазмоза

Для урогенитального микоплазмоза характерные клинические особенности не выявлены. Описаны микоплазменные уретриты, простатиты, вагиниты, кольпиты, цервициты, острые и хронические пиелонефриты. Чаще всего микоплазмоз протекает в виде обычной мочеполовой инфекции. Появляется зуд и жжение при мочеиспускании, болезненность в нижней части живота, а также необильные слизистые выделения с неприятным запахом.

Более тяжелым случаем является респираторный микоплазмоз, так как возможно поражение абсолютно любого отдела дыхательного тракта.

Заболевание может протекать в двух клинических формах:

- микоплазмоз верхних дыхательных путей (неосложненный респираторный микоплазмоз),

- микоплазменная пневмония.

К легкой форме относится микоплазмоз верхних дыхательных путей (фарингит, трахеит). Среднетяжелая форма характеризуется наличием микоплазмоза верхних дыхательных путей с клинической картиной обструктивного бронхита или микоплазменной пневмонии (интерстициальной, очаговой).

Тяжелая форма заболевания протекает с выраженной и длительной лихорадкой; типичной для крупноочаговой, или «тотальной» пневмонии.

Начало заболевания чаще постепенное, реже острое. У пациентов выявляют першение в горле, ринит, непродуктивный постоянный кашель, субфебрильную лихорадку, недомогание, чувство ломоты, головную боль, охриплость, сыпь и редко буллезное воспаление барабанной перепонки. Катаральный синдром характеризуется явлениями фарингита, трахеита или бронхита (часто с обструктивным компонентом). Нередко у детей отмечается коклюшеподобный кашель, сопровождающийся болями в груди, животе, нередко заканчивающийся рвотой.

Диагностика микоплазмоза

Основным направлением в диагностике микоплазмоза является выделение возбудителя, так как клиническая картина заболевания не позволяет достоверно установить диагноз.

Лабораторная диагностика респираторного микоплазмоза основана на прямых методах выявления микоплазм и серологических реакциях определения специфических антител.

Проводят серологическое исследование на M. pneumoniae (на специфические антитела IgM, IgG и IgA). Антитела класса IgM являются индикатором первичного инфицирования.

Антитела класса IgG свидетельствуют о текущей или имевшей место в прошлом инфекции.

Выработка антител класса IgА начинается со второй недели заболевания при первичном инфицировании, также отмечается при повторном проникновении возбудителя в организм.

Определение ДНК M. pneumoniae методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в мокроте, смывах, лаважной жидкости, в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки, в слюне применяют для диагностики атипичной пневмонии и для оценки эффективности проводимой антибактериальной терапии.

Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) в слюне

Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в слюне методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме «реального времени».

Микоплазмы играют значительную роль в возникновении ряда заболеваний человека. В настоящее время известны около 40 видов семейства Mycopl…

410 руб

При тяжелой пневмонии проводят рентгенографию или компьютерную томографию грудной клетки.

Выявление ДНК Mycoplasma genitalium в моче используется для подтверждения инфицированности при наличии клинических проявлений урогенитальных инфекций.

Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) в моче

Определение ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) в моче, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме «реального времени».

Mycoplasma genitalium – патогенный микроорганизм, вызывает заболевания мочеполового тракта. Микоплазмы передаются при половых контак…

395 руб

Также определяют ДНК микоплазмы в эякуляте и секрете простаты, в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта.

Для выявления возбудителей наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем, включая микоплазму, проводят комплексные исследования.

ИНБИОФЛОР. Выявление возбудителей ИППП(4+КВМ)

Профиль направлен на выявление безусловно патогенных микроорганизмов: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, возбудителей наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).

Ежедневно более 1 миллиона человек пр…

1 460 руб

ИНБИОФЛОР. Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта.

Предлагаемый комплекс состоит из нескольких отдельных профилей для скрининговой оценки состава и состояния части микрофлоры слизистых оболочек мочеполовой системы и мониторинга эффективности проводимой терапии. Профили имеют разную клиническую направленность, можно использовать их все или по отдельн…

4 370 руб

Посев на Mycoplasma hominis берется с целью диагностики урогенитальной микоплазменной инфекции и выбора антибиотиков.

К каким врачам обращаться

Врач-терапевт, врач-пульмонолог и врач-педиатр оказывают медицинскую помощь взрослым или детям при наличии респираторных заболеваний, пневмонии для проведения лечебно-диагностических мероприятий.

Акушер-гинеколог ведет пациенток с урогенитальным микоплазмозом.

С целью исключения возможных осложнений органов мочеполовой системы у мужчин (эпидидимита/эпидидимоорхита, простатита, поражения придаточных желез) следует обратиться к урологу.

Лечение микоплазмоза

Различий в выборе антибактериальных препаратов при респираторных и мочеполовых инфекциях, вызванных микоплазмой, нет. При выявлении конкретного этиологического фактора противомикробную терапию подбирают согласно чувствительности специфического возбудителя.

Антибиотики макролидной или тетрациклиновой групп обычно эффективны в качестве первой линии терапии микоплазменных инфекций. Фторхинолоны эффективны как препараты второй линии, клиндамицин – в случае чувствительности возбудителя при инфекциях, передающихся половым путем. Помимо этого, назначаются противовоспалительные препараты, иммуномодуляторы, физиотерапия (после стихания острого процесса). Из-за отсутствия клеточной стенки микоплазма не реагирует на бета-лактамные антибиотики (пенициллины, цефалоспорины, карбопенемы и монобактамы).

После окончания курса лечения проводится повторная ПЦР-диагностика с целью подтверждения отсутствия возбудителя. Женщина считается излеченной, если через две недели после окончания терапии и затем при трехкратном исследовании в течение трех менструальных циклов не удалось выявить возбудителя. Мужчина считается излеченным, если возбудитель не выявляется в течение 1 месяца после окончания терапии.

Лечение урогенитальной инфекции обязательно проводят совместно с половым партнером, иначе повторное заражение неизбежно.

Осложнения

К специфическим осложнениям микоплазмоза относят менингиты, менингоэнцефалиты, полирадикулоневриты, моноартриты (преимущественно крупных суставов), мигрирующие полиартралгии, миокардиты, перикардиты, синдром Стивенсона-Джонсона, синдром Рейтера (поражения сосудистой оболочки глаз, суставов и мочеполовой системы), гемолитическую анемию, тромбоцитопении, плевриты, пневмотораксы. Неспецифические осложнения обусловлены присоединением бактериальной флоры (отиты, синуситы, пиелонефриты и др.).

Внутриутробное инфицирование микоплазмами может привести к плацентиту, самопроизвольному выкидышу или смерти ребенка сразу после рождения. В этих случаях возбудителей обнаруживают практически во всех органах. Поражаются альвеолоциты, выражены изменения в печени, почках (преимущественно дистальных отделах нефрона), ЦНС, слизистой оболочке кишечника, сердечно-сосудистой системе, лимфоидной ткани.

Профилактика микоплазмоза

Профилактика урогенитального микоплазмоза должна быть такой же, как и при других инфекциях, передающихся половым путем.

Больных с респираторным микоплазмозом, протекающим по типу ОРВИ, изолируют на 5-7 дней на дому, при пневмонии – на 2-3 недели.

Источники:

- Урогенитальная микоплазменная инфекция. Клинические рекомендации. Российское общество дерматовенерологов и косметологов, Российское общество акушеров-гинекологов. 2016.

- Микоплазменная инфекция. BMJ Best Practice, Jun 09 2020

- Письмо ФМБА России от 05.11.2019 № 32-024/758 «О направлении рекомендаций» (вместе с информационным письмом «клинико-диагностические аспекты микоплазменной инфекции в очагах. Лечение, профилактика»).

- Инфекция, вызванная Mycoplasma Genitalium. Методические рекомендации № 98. Правительство Москвы, департамент здравоохранения города Москвы. 2018. 28 с.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Информация проверена экспертом

Лишова Екатерина Александровна

Высшее медицинское образование, опыт работы – 19 лет

Поделитесь этой статьей сейчас

Похожие статьи

Гипертония

Гипертония: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Генитальный герпес

Генитальный герпес: причины появления, классификация, симптомы, диагностика и способы лечения.

Хламидиоз

Хламидиоз: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Трихомониаз

Трихомониаз: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Кольпит

Кольпит: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Источник

Комментарии

Опубликовано в журнале:

пульмонология / 2008 / приложение consilium medicum

В.Е.Ноников

ФГУ Центральная клиническая больница с поликлиникой УД Президента России, Москва

Проблемы диагностики и рациональной терапии пневмоний не теряют своей актуальности многие годы. Это обусловлено их широкой распространенностью, ошибками в диагностике и терапии, высокими показателями летальности. Частота случаев пневмонии составляет 5-20 на 1000 населения, причем наиболее высокая заболеваемость приходится на лиц пожилого и старческого возраста. Летальность составляет 5%, а у пожилых пациентов и при тяжелом течении пневмонии достигает 20%. Основу эффективного лечения пневмоний составляет антибактериальная химиотерапия, и правильное суждение о природе заболевания является решающим при выборе препарата.

Эпидемиологическая ситуация на рубеже XX-XXI вв. характеризуется возросшей значимостью внутриклеточных возбудителей бронхолегочных инфекций, возрастающей резистентностью микроорганизмов к широко применяемым антибактериальным средствам, распространенной сенсибилизацией населения к производным пенициллина и сульфаниламидам.

Диагностика пневмонии обычно [1-4] основывается на таких признаках, как повышение температуры тела до лихорадки или субфебрилитета, кашель (чаще с отделением мокроты). Реже отмечаются озноб, плевральная боль, одышка. При долевых пневмониях выявляются признаки консолидации легочной ткани – укорочение перкуторного звука, бронхиальное дыхание, усиление голосового дрожания. Наиболее часто при аускультации выявляются локальные мелкопузырчатые хрипы или характерный феномен крепитации. У лиц пожилого и старческого возраста может не быть классических проявлений пневмонии. Возможны лихорадка или, напротив, гипотермия; спутанность сознания; одышка (или сочетание этих симптомов).

Для установления диагноза пневмонии доказательным является рентгенологическое исследование. Рентгенография легких также выявляет такие осложнения, как абсцедирование, экссудативный плеврит. Рентгенологические изменения могут отсутствовать. Это бывает в самом начале болезни, при дегидратации, тяжелой нейтропении, а также при пневмоцистной этиологии заболевания.

Компьютерная томография (КТ) легких оправдана лишь при проведении дифференциальной диагностики, если обычная рентгенограмма малоинформативна, и для более точной оценки возможных осложнений. КТ позволяет выявлять ранние инфильтративные и интерстициальные изменения, когда стандартная рентгенография еще не демонстративна. Четко определяются полости, лимфаденопатии, плевральный выпот и многоочаговые изменения.

Типичны данные исследования лейкоцитарной формулы, обнаруживающие лейкоцитоз более 10х1000/мкл, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, токсическую зернистость нейтрофилов.

Термином “атипичные пневмонии” [1, 3-6] обычно обозначают пневмонии, протекающие не так, как типичные пневмококковые. Существенно, что пневмонии, именуемые “атипичными”, вызываются внутриклеточными агентами: вирусами, микоплазмой (50% всех случаев), хламидиями, легионеллой. Краткие отличия атипичных пневмоний приведены в табл. 1. Инфекция часто передается от человека к человеку (в последние годы пришлось наблюдать несколько семейных и служебных вспышек микоплазменных и хламидийных пневмоний). Заболевание обычно начинается с продрома в виде острой респираторной вирусной инфекции по типу ларинготрахеита. Кашель, как правило, сухой или с отделением скудной слизистой мокроты. Он имеет приступообразный характер и может провоцироваться различными факторами. Пароксизм кашля у наших пациентов провоцировался вдыханием холодного воздуха (что допускает возможность гиперреактивности слизистой оболочки), случайным покашливанием. Почти всегда удавалось выяснить определенное положение тела, при котором часто возникал кашель. Это мучительный приступообразный кашель, напоминающий “коклюшный” (иногда с репризами). Его типичная звуковая особенность – низкий тембр и битональность – объясняются дополнительной звуковой волной низкого тембра, возникающей вследствие вибрации мембранной части трахеи. Услышав однажды этот необычный кашель, врач надолго запоминает тембр его звучания. Пароксизм кашля объясняется тем, что баллотирующая мембранная часть трахеи и бронхов вызывает раздражение значительного количества кашлевых рецепторов в слизистой оболочке трахеи и бронхов. Это часть характерного симптомокомплекса трахеобронхиальной дискинезии, котрая выявлялась нами у половины больных микоплазменными и хламидийными пневмониями.

Таблица 1. Сравнительные признаки “типичных” и “атипичных” пневмоний (по H.Zackon, 2000)

| Признак | “Типичная” пневмония | “Атипичная” пневмония |

| Рентгенологические данные | Обычен один фокус | Один или несколько фокусов, интерстициальные изменения |

| Мокрота по Граму | Часто + | Нет результатов |

| Посев крови | Часто + | Нет результатов. Доказательна серология |

| Лейкоцитоз | >10 000 | <10 000 |

| Палочкоядерный сдвиг | >10% | <10% |

| Бета-лактамы | Эффективны | Не эффективны |

| Патогенез | Аспирация | Ингаляция |

| Передача от человека человеку | Нет | Часто |

| Клиника | Острое начало Продуктивный кашель Часто плевральная боль | Обычен продром Часто сухой кашель Плевральная боль редка |

При пневмонии микоплазменой и хламидийной природы, как правило, не отмечаются лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Бактериологические исследования у этих пациентов неинформативны. При рентгенологическом исследовании чаще, чем при типичных бактериальных пневмониях, отмечаются интерстициальные изменения, иногда сочетающиеся с лимфаденопатией средостения. Окончательный диагноз возможен путем серотипирования, которое обычно длится до 2 нед (исследование парных сывороток). Мы обычно пользуемся тестом “Элиза”, заключающемся в определении антител классов IgM, IgG, IgA к микоплазме и хламидиям. Существует экспресс-диагностика болезни легионеров методом определения антигена легионеллы в моче, но в нашей стране это исследование пока не получило широкого распространения.

При установлении диагноза пневмонии врач должен принять решение о назначении антибактериальной терапии, и выбор антибиотика первого ряда практически всегда является эмпирическим [2, 5]. Важны знания, практический опыт врача и оценка им клинических ситуаций. Если внебольничная пневмония развилась у молодого пациента, вероятные возбудители – пневмококки, микоплазма и хламидии. Препаратом выбора в этом случае могут быть макролиды. Если пневмония развилась на фоне хронического бронхита, следует ориентироваться на пневмококки и гемофильные палочки. Необходимо оценивать эпидемиологический анамнез: при контакте с птицами можно предполагать хламидийную инфекцию, в эпидемических очагах респираторной инфекции (семья, работа, учебные заведения) наиболее вероятными агентами являются вирусы, микоплазма, хламидии. Крайне важно, чтобы врач точно знал спектр действия антибиотиков, аллергологический анамнез больного, эпидемиологическую ситуацию, особенности региональных тенденций резистентности микроорганизмов.

Современный формуляр лечения пневмоний в условиях поликлиники предусматривает возможность перорального назначения макролидов, респираторных фторхинолонов (левофлоксацин, моксифлоксацин), амоксициллина/клавуланата, цефалоспоринов III поколения.

Следует отметить, что этот перечень антибактериальных средств практически совпадает с формулярами стран ЕС и международными рекомендациями.

На протяжении последних лет наблюдали различные ошибки антибактериальной терапии на догоспитальном этапе, из которых наиболее частыми являлись: применение макролидов и амоксициллина/клавуланата в малых дозах и краткосрочное (3-5 дней) использование антибиотиков при микоплазменных пневмониях, что приводило к повторному ухудшению через несколько дней после отмены лечения. В единичных случаях – назначение респираторных фторхинолонов в режиме “по 1 таблетке 3 раза в день”.

С учетом реальной эпидемиологической обстановки представляется целесообразным представить подходы к антибактериальной терапии пневмонии макролидами.

Первый из макролидов – эритромицин – был создан в 1952 г., однако настоящее второе рождение этих антибиотиков состоялось в 80-е годы ХХ века, после драматической первой вспышки легионеллезных пневмоний, сопровождающейся 30% летальностью. Было установлено, что макролиды являются оптимальными препаратами для лечения инфекций, вызываемых внутриклеточными инфекционными агентами: легионеллой, микоплазмой, хламидиями. Это привело к широкому применению макролидов, так как в половине случаев “атипичные” пневмонии обычно вызывается микоплазмой, а легионеллезные пневмонии отличаются высокой летальностью. Были созданы новые препараты для перорального и парентерального применения, различающихся по показателям фармакокинетики и фармакодинамики.

Основу химической структуры макролидов [6] составляет макроциклическое лактонное кольцо. В зависимости от числа атомов углерода в лактоном кольце выделяют 14-членные (эритромицин, кларитромицин, рокситромицин), 15-членные (азитромицин) и 16-членные (джозамицин, мидекамицин, спирамицин) макролиды. Азитромицин относится к подклассу азалидов, потому что один атом углерода в его кольце заменен атомом азота. Структурные особенности отдельных препаратов определяют различия в фармакокинетических характеристиках, переносимости, возможности лекарственных взаимодействий, а также некоторые особенности антимикробной активности.

Макролиды хорошо подавляют (табл. 2) грамположительные (пневмококки, стрептококки, стафилококки) и грамотрицательные (моракселла, гемофильные палочки) микроорганизмы и внутриклеточные агенты (хламидии, микоплазма, легионелла, уреаплазма). Азитромицин и кларитромицин по сравнению с другими макролидами более активны в отношении гемофильных палочек. Кроме описанного спектра действия, кларитромицин может подавлять и микобактерии. Если учесть, что в этиологической структуре внебольничных пневмоний лидирующие позиции занимают пневмококки, гемофильные палочки, микоплазма, хламидии, а обострения хронического бронхита (хроническая обструктивная болезнь легких), как правило, вызваны пневмококками, гемофильными палочками, моракселлой и, реже, микоплазмой и хламидиями становится ясно, что макролиды нередко являются предпочтительными антибиотиками для лечения пульмонологических больных. Стоимость препаратов различается, “старые” макролиды более доступны по цене, но к их недостаткам можно отнести сравнительно малую активность в отношении гемофильных палочек и моракселлы и возможность развития резистентных штаммов [1-3, 5, 6].

Таблица 2. Спектр действия антибиотиков-макролидов

| Грамположительная флора | Грамотрицательная флора | Внутриклеточные агенты |

| Str. pneumoniae | Moraxella catarrhalis | Chlamidia pneumoniae |

| Str. pyogenes | H. influenzae | Mycoplasma pneumoniae |

| Staph. aureus | H. parainfluenzae | Legionella pneumophilla |

| Staph. coagulasonegative | Bordetella pertussis | Ureaplasma urealyticum |

|   |   | Mycobacterium spp. |

Сравнение концентраций, создаваемых макролидами в различных биосредах (табл. 3), показывает, что азитромицин и кларитромицин создают концентрации антибиотика в легочной паренхиме в 8-20 раз, а в альвеолярных макрофагах в 800 раз выше, чем в сыворотке крови. Таким образом, эти препараты могут быть высоко эффективны при лечении легочной патологии, причем наиболее предпочтительным представляется кларитромицин.

Таблица 3. Концентрации некоторых макролидов в различных биосредах

| Макролид | Концентрация препаратов, мг/л | ||

| плазма | легочная паренхима | альвеолярные макрофаги | |

| Азитромицин | 0,5 | 4,0 | 450,0 |

| Кларитромицин | 2,51 | 54,3 | 1996,0 |

| Рокситромицин | 5,6 | 2,12 | ? |

| Эритромицин | 3,08 | 4,71 | 39,0 |

В Российской Федерации разрешены к медицинскому применению многие макролиды, которые при пероральном применении назначают в различных дозах и с различными интервалами введения. Эритромицин применяют каждые 6 ч, джозамицин, мидекамицин и спирамицин – каждые 8 ч, кларитромицин и рокситромицин – каждые 12 ч, а азитромицин и пролонгированная форма кларитромицина – 1 раз в сутки. Естественно, что препараты, применяемые 1-2 раза в сутки обладают большей комплаентностью и охотно применяются больными. Сравнительно новая форма кларитромицина – клацид СР – метаболизируется в печени с образованием антибактериально активного метаболита – 14-гидрокси-кларитромицина. In vivo клацид и его метаболит действуют синергически, что значительно (в 2-4 раза) повышает активность препарата против пневмококков, стрептококков, гемофильных палочек. Таким образом, пролонгированная форма кларитромицина имеет преимущества перед другими макролидами по спектру действия, созданию максимальных концентраций в легочной паренхиме и альвеолярных макрофагах и удобстве применения. Кроме непосредственно антибактериального эффекта, кларитромицин, снижая уровни воспалительных цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8 и фактора некроза опухоли, обладает противовоспалительным действием, уменьшает отек слизистой оболочки, препятствует адгезии бактерий к клеткам легочной ткани, уменьшает объем мокроты и улучшает ее реологические свойства.

Кроме пероральных макролидов, в нашей стране применяются и лекарственные формы эритромицина, спирамицина, кларитромицина и азитромицина для парентерального (внутривенного) введения. При внутривенном использовании макролидов разовые и суточные дозы соответствуют пероральным схемам лечения.

Аллергическая сенсибилизация к макролидам сравнительна редка. Среди побочных эффектов преобладают желудочно-кишечные проявления и, возможно, часть из них обусловлена способностью макролидов усиливать моторику кишечника. Побочные эффекты более часты при использовании эритромицина.

Анализ данных литературы показывает, что в странах Западной и Южной Европы широкое применение макролидов привело к росту (до 30%) резистентности к ним пневмококков. Соответствующие показатели резистентности в нашей стране по различным оценкам не превышают 4-8%.

Особенностью фармакодинамики макролидов является длительный постантибиотический эффект, вследствие которого при использовании антибиотика в минимальных ингибирующих концентрациях после его отмены действие антибиотика продолжается. В отношении кларитромицина считается доказанным постантибиотический эффект продолжительностью от 2 до 10 ч.

Таблетированные макролиды представлены в России широким спектром препаратов. Эритромицин назначают по 400-500 мг каждые 6 ч. Джозамицин применяют по 500 мг 3 раза в сутки. Мидекамицин назначают по 400 мг каждые 8 ч. Спирамицин выпускается в таблетках по 1,5 и 3 млн МЕ. При лечении “атипичных” пневмоний спирамицин назначают по 3 млн МЕ 2-3 раза в сутки. Рокситромицин используют по 150 мг каждые 12 ч, а в легких случаях – по 300 мг 1 раз в сутки. Кларитромицин назначают по 250 мг каждые 12 ч, он также выпускается и в таблетках по 500 мг. Эту лекарственную форму можно использовать каждые 12 ч при пневмониях средней тяжести. Представляет интерес пролонгированная форма кларитромицина в таблетках по 500 мг. Препарат назначают по 500 мг 1 раз в сутки, в тяжелых случаях – по 1000 мг каждые 24 ч. Близким по спектру действия к макролидам является антибиотик из группы азалидов азитромицин. Этот антибиотик выпускается в капсулах по 250 мг и таблетках по 500 мг. Существует две схемы лечения азитромицином. Препарат можно назначать по 500 мг в первые сутки и по 250 мг каждые 24 ч в последующие дни лечения. Другая схема предусматривает использование азитромицина по 500 мг каждые 24 ч.

Хорошие результаты при “атипичных” пневмониях, вызванных коронавирусом в Юго-Восточной Азии в 2003 г., были получены при использовании в качестве препаратов первого ряда респираторных фторхинолонов, а для лиц моложе 18 лет, беременных, кормящих матерей – кларитромицина в сочетании с амоксициллином/клавулонатом.

Важным условием эффективной антибактериальной терапии является оптимальная ее продолжительность. При пневмонии неосложненного течения длительность лечения обычно 7-10 дней. Исключение составляет азитромицин [3], который назначают на 5 дней, учитывая доказанный постантибиотический эффект препарата. Длительность использования антибиотиков при пневмониях, вызванных внутриклеточными агентами (микоплазма, хламидии) составляет 14 дней, а при легионеллезе – 21 день [3]. Увеличение сроков лечения связано не с развитием осложнений, а ориентировано на особенности внутриклеточных агентов – подавление возбудителя во внутриклеточном и внеклеточном жизненных циклах.

Приведенные данные и собственный многолетний опыт свидетельствуют о том, что в настоящее время антибиотики-макролиды занимают одну из основных позиций в лечении бронхолегочных инфекций.

Литература

1. Ноников В.Е. Атипичные пневмонии: второе рождение макролидов. Нов. мед. журн. 1995; 1:5-7.

2. Ноников В.Е., Евдокимова С.А, Маликов В.Е. Антибиотики в пульмонологии: 20 лет спустя. Клин. фармакол. и тер. 2006; 15 (5): 21-5.

3. BartlettJ. Management of Respiratory Tract Infections. Lippincott Williams & Wilkins, 2001.

4. Zackom H. Pulmonary Differential Diagnosis. W.B.Saunders, 2000.

5. Ноников В.Е., Воробьева М.Г. Атипичные пневмонии (микоплазмоз, хламидиоз, легионеллез) диагностика и лечение. Справочник поликлин. врача. 2006; 10: 6-11.

6. Страчунский Л.С., Козлов С.Р. Макролиды в современной клинической практике. Смоленск: Русич, 1998.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Источник