Отоскопия при остром гнойном отите

Техника проведения осмотра наружного слухового прохода и барабанной перепонки давно отработана, но виды отоскопии могут определять некоторые ее варианты.

Классический вид отоскопии – с помощью ушной воронки (ушного зеркала), налобного рефлектора (круглого зеркала с отверстием в центре) и электрической лампы, свет которой отражает рефлектор. Сейчас используются медицинские налобные осветители с батарейками или аккумулятором. [1]

Более современный осмотр уха – специальным монокулярным отоскопом (состоящим из ручки и головки), на переднем конце которого имеется насадка для одноразовых пластиковых ушных воронок, а в головке находятся автономный источник света и линза с трехкратным увеличением.

Видеоотоскопия или эндоскопическая отоскопия – при помощи вводимого в наружный слуховой проход цифрового оптического отоскопа (имеющего источник света и миниатюрную видеокамеру) – позволяет врачу получать четкое изображение на цветном мониторе.

Пневматическая отоскопия используется для определения подвижности интактной барабанной перепонки при индуцированном изменении давления, которое обеспечивается подключаемым к отоскопу пневматическим баллоном. Неподвижность барабанной перепонка в ответ на давление может быть вызвана жидкостью в среднем ухе, и данный вид отоскопии считается основным в диагностике экссудативного среднего отита. Пневматический отоскоп также может быть полезен для дифференциации степени перфорации барабанной перепонки. [2]

Визуализация слухового прохода и барабанной перепонки с помощью бинокулярного микроскопа (когда пациент лежит на спине с наклоненной головой) называется микроскопической отоскопией или отомикроскопией. Она обеспечивает более широкое поле зрения и 40-кратное увеличение анатомических структур.

Перед началом отоскопического обследования опытный врач проверит состояние проходящего через среднее ухо лицевого (VII черепного) нерва: пациента просят улыбнуться, нахмуриться, надуть щеки, с закрытыми глазами приподнять брови. Затем проводится физикальный осмотр ушной раковины (с ее пальпацией) и заушной области.

Последовательность действий – алгоритм отоскопии – включает:

- выбор ушной воронки, которая по размеру подходит для слухового прохода конкретного пациента;

- введение воронки с выпрямлением наружного слухового прохода, для чего у взрослых пациентов ушная раковина оттягивается кзади и вверх, а у детей – кзади и вниз. Только после этого ушное зеркало осторожно вводится в слуховой проход, и врач его осматривает;

- медленное продвижение воронки отоскопа в канал, пока станет видна барабанная перепонка, состояние которой оценивается с учетом цвета, наличия выпуклости и перфорации. Также врач наблюдает за так называемыми ориентирами барабанной перепонки: трехслойной натянутой частью (pars tensa), двухслойной ненатянутой частью (pars flaccida) и рукояткой молоточка (malleus) – самой большой слуховой косточкой среднего уха, примыкающей н барабанной мембране;

- медленное извлечение воронки из слухового прохода.

Отоскопические признаки отита и других болезней

Что может увидеть врач с помощью отоскопии? Если нет отита и других заболеваний ушей, отоскопия норма означает визуализацию в конце наружного слухового прохода нормальной барабанной перепонки – полупрозрачной бледно-серой (белесой) мембраны овальной формы (в детстве она круглая).

При остром наружном отите кожа слухового прохода болезненна и опухает, и визуализация барабанной перепонки может быть невозможной.

На ранних стадиях острого среднего отита барабанная перепонка меняется в зависимости от стадии заболевания. Вначале она розовая, втянутая, с расширением периферических сосудов. По мере прогрессирования воспалительного процесса барабанная мембрана вздувается, становится ярко-красной; возможна ее перфорация с излиянием гноя в наружный слуховой проход. [3]

При экссудативном среднем отите барабанная перепонка втянута и неподвижна, а из-за серозного выпота она становится желтоватой.

Читайте также – Диагностика острого среднего отита

Отоскопия при хроническом гнойном среднем отите способна выявить обе его формы: мезотимпанит и эпитимпанит. Основные отоскопические признаки мезотимпанита – сквозная перфорация различной формы и размера натянутой части барабанной перепонки с ее покраснение и отеком и/или грануляцией по краям отверстия. А эпитимпанит отличает нарушение целостности барабанной мембраны с краев ее ненатянутой части.

Отоскопия при отомикозе обнаруживает пушистые на вид частицы белого или кремового цвета. Если инфекция вызвана Aspergillus niger, можно определить крошечные серовато-черные выросты мицелия.

Рост новой губчатой костной ткани вокруг опорной пластины стремени среднего уха в области овального окна – отосклероз – при отоскопическом обследовании диагностировать сложно, поскольку патологический процесс развивается в барабанной полости. И врач-отиатр может наблюдать изменение цвета барабанной перепонки и ее истончение, а также покраснение покрывающей барабанную полость слизистой оболочки (которое просвечивается сквозь барабанную мембрану).

Мастоидит – воспаление находящегося сзади уха сосцевидного отростка (processus mastoideus) височной кости черепа, барабанная и чешуйчатая части которой с трех сторон ограничивают слуховое отверстие и наружный слуховой проход – в ходе отоскопии визуализирует деформацию части стенки наружного слухового прохода, образованного барабанной и чешуйчатой костями. Основным методом инструментальной диагностики данного заболевания является МРТ. [4]

Источник

Оценка отоскопической картины. Аудиометрия при остром среднем отитеПравильная оценка отоскопической картины иногда представляет известные трудности. При рубцовых изменениях барабанной перепонки, при больших перфорациях и элидермизации внутренней стенки барабанной полости нелегко решить вопрос, сохранилась ли барабанная перепонка. В таких случаях мы прибегаем к ощупыванию зондиком — если есть перепонка, то больной испытывает боль, так как в перепонке имеется богатая сеть веточек тройничного нерва; дотрагивание до промонтория не вызывает болевого ощущения. Дополнительные сведения дает проба с воронкой Зигле, которая прочно вошла в практику и стала составным элементом отоскопии. В диагностике заболеваний среднего уха имеет значение выяснение функции евстахиевой трубы. Хорошо известны патологические состояния в барабанной полости при нарушении проходимости трубы, а также терапевтический эффект, который получается после восстановления ее просвета. Следует к этому добавить, что изменение давления в барабанной полости при закупорке трубы не только сказывается на функции звукопроводящего аппарата, но и в известной мере отражается на режиме внутрилабиринтного давления и на функции преципитирующих нервных клеток. В современной функциональной хирургии при реставрации барабанной полости (тимпанопластика) свободная проходимость трубы является непременным условием успешного результата операции.

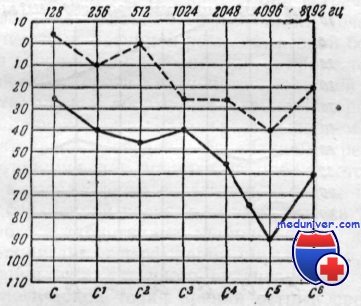

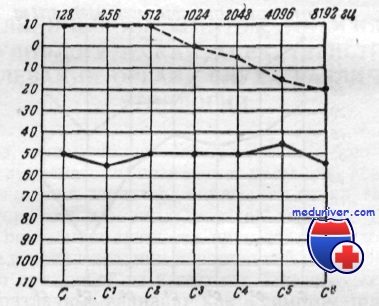

Аудиометрия при остром среднем отитеАнамнез, общеклиническое исследование больного, отоскопия и аудиометрия позволяют получить необходимые данные для оценки характера поражения слуха, его степени и для выбора тех или иных методов лечения. Для более глубокого понимания сущности процесса в каждом отдельном случае и конкретизации мероприятий необходимо иметь в виду, что при любой из известных болезненных форм существуют различные вариации как в симптоматологии, так и в течении. Эти вариации имеют значительную амплитуду и нередко преодолеть трудности дифференциального диагноза, например отосклероза и кохлеарного неврита, возможно только при глубоком анализе всего комплекса клинических и функциональных признаков. Как уже сказано выше, диагностика облегчается, если установлена причина заболевания, но это далеко не всегда легко; кроме того, в пределах одной и той же этиологической группы имеются также различия, связанные с рядом дополнительных факторов, в частности с индивидуальным патогенезом. Однако при всем многообразии проявлений заболеваний органа слуха все же можно при достаточном знакомстве с отдельными нозологическими формами и критической оценке результатов исследования поставить правильный диагноз и дать мотивированное заключение о показаниях к хирургическому лечению, слухопротезированию и т. д. Острый средний отит представляет собой в большинстве случаев процесс, при типичном течении которого различают три периода. Первый из них — возникновение и развитие воспалительного процесса в слизистой оболочке барабанной полости и образование экссудата. При этом наряду с повышением давления в среднем ухе ухудшается подвижность барабанной перепонки, цепи слуховых косточек и мембраны круглого окна лабиринта. В этот период понижение звукопроводящей функции, а нередко и звуковоспринимающей, достигает наибольшей величины, что отчасти обусловлено интоксикацией или инфицированием внутреннего уха.

При исследовании слуха отмечается в большинстве случаев резкое понижение восприятия всех тонов, шепотная речь не воспринимается, разговорная речь слышна только на небольшом расстоянии — у ушной раковины. Больные жалуются на то, что их собственный голос резко отдает, в ухо или в голову, что они совершенно не слышат больным ухом, хотя при этом заболевании понижение слуха не превышает на отдельные тоны 60—65 дб. Эти жалобы объясняются тем, что быстро возникающее понижение слуха обычно субъективно воспринимается острее, чем наступающее медленно, а также тем, что при остром среднем отите восприятие речи страдает нередко в большей степени, чем восприятие чистых тонов. Это положение, выявленное В. И. Воячеком около 60 лет тому назад, связано, по его мнению, с нарушением аккомодационной деятельности мышц среднего уха. Второй период отита — прободение барабанной перепонки, гноетечение из уха — обычно сопровождается снижением давления в среднем ухе и постепенным уменьшением воспалительных изменений, в том числе и в области лабиринтных окон. При этом больной отмечает уменьшение заложенности уха, ослабление столь неприятного звучания в голове собственного голоса и улучшение слуха. В третьем периоде острого среднего отита гноетечение с каждым днем уменьшается, воспалительные изменения исчезают и слух может восстановиться до нормы. Таким образом, при типичном течении острого среднего отита изменения слуховой функции в общем отражают характер, выраженность и динамику патологических изменений в среднем ухе, претерпевающих различные этапы развития. Очевидно, что и аудиограммы, сделанные в разные периоды заболевания, будут между собой различаться. На высоте заболевания у значительной части больных, как показали наши исследования, восприятие высоких звуков страдает в большей степени, чем восприятие низких; в части случаев то же относится к восприятию через кость. По данным М. С. Зиненберг, обследовавшей 200 больных с различными процессами в среднем ухе, восприятие высоких звуков через воздух более понижено, чем низких. – Также рекомендуем “Аудиометрия и изменения слуха при катаре среднего уха” Оглавление темы “Диагностика нарушений слуха (тугоухости)”:

|

Источник

Острое гнойное воспаление среднего уха (otitis media purulenta acuta) встречается часто и у детей, и у взрослых, однако дети болеют значительно чаще.

Этиология

Заболевание возникает в результате действия бактериальной инфекции (стрептококки, стафилококки, дифтерийная, туберкулезная палочки и т. п.), фильтрующихся вирусов.

Пути проникновения возбудителя в слизистую оболочку барабанной полости таковы. Чаще всего наблюдается тубарный путь. У больных острым ринитом, острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) воспалительный процесс переходит на слизистую оболочку слуховой трубы, нарушая таким образом ее защитную функцию, и микроорганизмы могут попадать в барабанную полость. На втором месте стоит гематогенный путь.

Чаще всего он отличается при наличии острых инфекций (гриппа, скарлатины, тифа и т. п.), когда возбудитель циркулирует в крови. Вследствие травм (нарушение целости) барабанной перепонки инфекция может попасть в полость среднего уха из наружного слухового прохода. Это чаще всего случается в результате взрывов снарядов, бомб, мин, при наличии перелома основания черепа, при неумелом удалении инородных тел.

Для развития острого воспалительного процесса слизистой оболочки полости среднего уха, кроме инфекции, необходимы определенные условия. К ним относится сенсибилизация организма к микробам. Так, острый отит у больных скарлатиной возникает на третьей неделе заболевания, на высоте сенсибилизации организма к в-гемолитическому стрептококку.

Развитию заболевания способствует снижение неспецифической реактивности организма, местного и системного иммунитета, возникающее в результате перенесенных острых инфекций, интоксикаций, общего и местного переохлаждения, наличия очагов хронической инфекции и эндокринных заболеваний.

Частоту возникновения острого среднего отита у детей можно объяснить тем, что в раннем детском возрасте слуховая труба короткая, широкая и расположена более горизонтально, чем у взрослых. В первые месяцы жизни новорожденного в барабанной полости содержится миксоидная ткань, являющаяся хорошей средой для развития микробов. В этот период у детей еще не сформирован системный и, особенно, местный иммунитет. Дети чаще, чем взрослые, болеют острыми инфекционными заболеваниями, которые нередко осложняются острым отитом.

Патогенез

Резкое утолщение слизистой оболочки барабанной полости, сосредоточение в ней гнойного экссудата приводят к повышению давления. При этом сдавливаются нервные окончания и рецепторы. Этим объясняется резкая боль в ухе при остром гнойном среднем отите. Происходит всасывание в кровь токсинов, микробов, продуктов воспалительной реакции, что способствует появлению лихорадки и признаков интоксикации.

Сосредоточение экссудата в барабанной полости сопровождается нарушением слуха по типу поражения звукопроводящего аппарата. Давление экссудата на барабанную перепонку вызывает ее прорыв и оторею. Это способствует стиханию оталгии. Дальнейшее течение патологического процесса зависит от выраженности репаративньгх процессов.

Патологическая анатомия. Воспалительный процесс в барабанной полости начинается с гиперемии (расширение кровеносных сосудов) и нарушения проницаемости сосудистой стенки. Это приводит к отеку и последующей мелкоклеточной инфильтрации слизистой оболочки барабанной полости, что сопровождается резким ее утолщением (в 20— 30 раз). В барабанной полости появляется экссудат. Сначала серозный, в дальнейшем он становится слизисто-гнойным и содержит большое количество полиморфно-ядерных лейкоцитов. Эпителий местами отрывается, появляются эрозии, которые иногда могут покрываться грануляциями.

При наличии хорошей реактивности организма или рационального лечения острое воспаление слизистой оболочки барабанной полости может закончиться рассасыванием экссудата, полным восстановлением функции слизистой оболочки и слуха.

Часто случается прорыв барабанной перепонки или врач вынужден производить ее разрез. Гной вытекает в наружный слуховой проход. В течение нескольких дней гноетечение прекращается, в барабанной полости происходят репаративные процессы. Перфорация чаще всего рубцуется за счет наружного и внутреннего отделов барабанной перепонки. Случается, что экссудат в барабанной полости не рассасывается, а организуется с появлением рубцов и спаек, что приводит к развитию хронического адгезивного среднего отита. Иногда острый воcпалительный процесс переходит в хронический. При этом остается стойкая перфорация барабанной перепонки.

Клиническая картина

В течении острого среднего отита можно выделить три стадии: I — возникновение и развитие острого воспалительного процесса в среднем ухе, или доперфоративная стадия; II — стадия перфорации; III — стадия репарации, или выздоровления.

В I стадии больные жалуются на закладывание уха, шум в нем, ухудшение слуха, резкую боль в ухе. Боль в ухе чаще всего бывает пульсирующей, стреляющей, отдающей в висок, зубы и всю соответствующую половину головы. Она у многих больных резко выражена и усиливается ночью, лишая сна. У большинства больных общее состояние нарушается.

Появляется лихорадка, температура тела повышается до 38 °С и более, особенно характерно повышение температуры тела для детей. Больных беспокоят головная боль, общая слабость, снижение аппетита и другие признаки интоксикации.

При отоскопии в первые часы заболевания отмечается инъекция сосудов по ходу рукоятки молоточка и радиально по барабанной перепонке (рис. 58). Достаточно быстро наступают разлитая гиперемия и инфильтрация барабанной перепонки. Она становится ярко-красного или вишневого цвета, выпячивается в наружный слуховой проход (рис. 59). При этом исчезают опознавательные признаки барабанной перепонки: сначала световой конус, затем проекция рукоятки молоточка и его короткого отростка.

Рис. 58. Острый средний отит. Инъекция сосудов по ходу рукоятки молоточка и радиально на барабанной перепонке

Рис. 59. Отоскопическая картина у больного с острым гнойным средним отитом I стадии

Если происходит произвольный разрыв барабанной перепонки или врач делает ее разрез (парацентез), то процесс переходит во II стадию (стадию перфорации). В этой стадии в связи с истечением гноя из барабанной полости и снижением давления в ней общее состояние больного улучшается. Снижается температура тела, уменьшаются выраженность симптомов интоксикации и боль в ухе. Слух не улучшается. Сначала выделения из уха носят слизисто-гнойный характер с примесью крови, через несколько часов примесь крови уже отсутствует. В этой стадии в наружном слуховом проходе скапливаются слизисто-гнойные выделения без запаха.

Следует помнить, что в наружном слуховом проходе больных диффузным наружным отитом гной без примеси слизи часто имеет неприятный запах. После удаления гноя из наружного слухового прохода появляется возможность осмотреть барабанную перепонку, которая выглядит гиперемированной, отекшей, инфильтрированной. Нередко перфорация в этой стадии не просматривается, так как она имеет форму щелочки или точки. Появляется так называемый пульсирующий рефлекс — капля гноя белого цвета, пульсирующая синхронно с пульсом. Через несколько дней гноетечение из уха прекращается и процесс переходит в следующую стадию.

В III стадии состояние больного удовлетворительное: температура тела нормальная, признаки интоксикации отсутствуют, боль в ухе не беспокоит больного, слух улучшается. В этой стадии гиперемия, отек и инфильтрация барабанной перепонки резко уменьшаются. Спонтанная перфорация чаще всего наблюдается в передненижнем квадранте, а место парацентеза — соответственно в задних квадрантах. Хорошо виден короткий отросток молоточка, затем появляется возможность различить его рукоятку, и лишь после ликвидации воспаления и возвращения барабанной перепонки в обычное положение появляется световой конус. У большинства больных после острого гнойного среднего отита полностью восстанавливается слух. При условии рационального лечения и хорошей реактивности организма воспалительный процесс в среднем ухе может перейти из I стадии в III без стадии перфорации.

Особенности течения острого отита у грудных детей. Заболевание у грудных детей чаще всего начинается внезапно, сопровождается повышением температуры тела до 39—40 °С, беспокойством, дети крутят головой, плохо спят, отказываются от груди. В случае тяжелого течения заболевания появляются симптомы менингизма: рвота, запрокидывание головы, выпячивание темечка, напряжение конечностей. Иногда при остром отите возникает парентеральная диспепсия, сопровождаемая рвотой, поносом, наблюдается похудение. Менингизм и парентеральная диспепсия развиваются в I стадии заболевания. После прорыва барабанной перепонки или парацентеза эти явления исчезают.

У грудных детей барабанная перепонка значительно толще, чем у взрослых, поэтому у них отсутствуют яркая гиперемия и выраженное выпячивание барабанной перепонки. Объясняется это тем, что у детей затрудняется произвольный прорыв гноя и переход заболевания с I во II стадию. Диагностику затрудняют анатомические особенности уха ребенка: у него наружный слуховой проход намного уже, чем у взрослого, а барабанная перепонка размещена ближе к горизонтальной плоскости.

Особенности течения острого отита на фоне некоторых инфекционных заболеваний. При гриппе воспаление слизистой оболочки барабанной полости носит геморрагический характер. В I стадии заболевания на барабанной перепонке и коже костного отдела наружного слухового прохода просматриваются геморрагические пузырьки, или буллы, что обусловлено отслоением эпидермиса (рис. 60). Эти образования очень болезненны. Во II стадии при гриппе слизистогнойные выделения имеют примесь крови. Во время гриппозного отита иногда возникает тяжелое осложнение — менингит.

Рис. 60. Острый средний отит на фоне гриппа. Геморрагические пузырьки в костной части наружного слухового прохода и на барабанной перепонке

У больных скарлатиной и корью острый гнойный средний отит может протекать как обычный. Но на фоне этих заболеваний может возникнуть некротический отит в результате поражения конечных артерий, из-за чего кровь поступает в височную кость. При такой форме отита перфорация барабанной перепонки может быть значительной, до полного ее разрушения, сильное гноетечение с очень неприятным запахом, поскольку в процесс вовлекается кость (рис. 61, 62, 63). Боль в ухе незначительна или совсем отсутствует. Как правило, такой отит переходит в хроническую форму.

Рис. 61. Некротический отит. Некроз наружного слухового прохода

Рис. 62. Периферический парез лицевого нерва на фоне некротического отита

Рис. 63. Некротический отит. Некроз сосцевидного отростка

Туберкулезный отит возникает в качестве осложнения туберкулеза легких, костей пли лимфатических желез при гематогенном пути распространения инфекции. Заболевание характеризуется бессимптомным началом, отсутствием боли и температурной реакции с продолжительным и вялым течением. Выделения из уха мизерные, без запаха. При отоскопии на барабанной перепонке обнаруживают несколько перфораций, возникших в результате распада туберкулезных бугорков (рис. 64).

Рис. 64. Туберкулезный отит. Множественные перфорации барабанной перепонки

Д.И. Заболотный, Ю.В. Митин, С.Б. Безшапочный, Ю.В. Деева

Опубликовал Константин Моканов

Источник