Острая деструктивная пневмония и ее осложнения

Деструктивная пневмония — это острая форма воспаления легких, которая характеризуется тяжелым гнойно-воспалительным процессом и большим количеством осложнений. Болезнь чрезвычайно опасна и требует срочной госпитализации и оперативного лечения.

- Опасность и профилактика заболевания

Причины и клиническая картина заболевания

Деструктивная пневмония чаще всего возникает осенью и весной, в период повышенной влажности и ослабленности иммунитета. Первичной причиной болезни служит патогенный штамм стафилококка и целый ряд микроорганизмов, которые, пользуясь уязвимостью тела, усугубляют воспаление легких. Бактерии проникают в орган, быстро размножаясь и образовывая гнойнички.

Помимо стафилококка, возбудителями являются:

-

грипп,

грипп, - вульгарный протей,

- энтеробактерии,

- клебсиеллезная инфекция,

- парагрипп,

- синегнойная палочка,

- аденовирусы.

Особую опасность болезнь представляет для ребенка. Деструктивная пневмония составляет около 10% от всех детских видов воспалений легких. Две трети больных приходится на возраст до 5 лет.

Причинами развития заболевания у детей являются:

- Плохие условия проживания: сырость, недостаточная проветриваемость помещения, близость подвала.

- Частые и долгие периоды болезни ОРВИ: гриппом, респираторно-синцитиальной или риновирусной инфекцией.

- Недоношенность.

- Приобретенная или врожденная иммунная недостаточность.

- Неправильное лечение антибиотиками и лекарственными средствами.

- Прием синтетических глюкокортикостероидов.

- Сепсис и заражение крови.

- Антенатальная или интранатальная асфиксия.

- Родовая травма ребенка.

Факторы, влияющие на возникновение болезни у взрослых, почти не отличаются от детей. К ним только добавляются дополнительные:

- Частое употребление спиртных напитков.

- Курение.

- Травмы легких и грудины.

-

СПИД и ВИЧ-инфекции.

СПИД и ВИЧ-инфекции. - Наркомания.

- Гепатит.

- Постоянные стрессы, усталость и нервное состояние.

- Прием гормональных средств.

- Общее ослабление организма после курса химиотерапии.

- Вредные условия труда и проживание возле заводов и фабрик, загрязняющих воздух.

- Сахарный диабет.

- Любые болезни, разрушающие иммунитет.

При возникновении воспаления происходит инфицирование легких через бронхи, при попадании микроорганизма в кровь или лимфу.

В легочной ткани образуются гнойные скопления и буллы (области, заполненные воздухом), которые при развитии болезни прорываются в плевральную полость, вызывая плеврит и пневмоторакс.

Иногда гнойники способствуют возникновению сепсиса, располагаясь возле сосудов и расплавляя их. Болезнь делится на две стадии. На первом этапе поражается одна сторона легких или распространяются несколько локальных воспалений. На второй стадии происходит развитие на фоне других инфекций. Воспаление поражает две стороны легких, вызывает сердечную и сосудистую недостаточность.

Симптомы развития

При возникновении первично-бактериальной деструктивной пневмонии, симптомы начинают проявляться уже на 2-3 день. У больных резко ухудшается состояние, воспаление легких стремительно набирает обороты.

Симптомы включают в себя:

- Быстрый рост температуры тела до 39-40 градусов в независимости от времени дня.

- Снижение работоспособности.

- Появление боли в костях и суставах.

- Проблемы со стулом.

-

Тошнота и рвота.

Тошнота и рвота. - Сильные головные боли.

- Постоянная усталость.

- Гипертермия.

- Сухой кашель, перерастающий в мокрый или гнойно-слизистый.

- Кровохарканье.

- Возникновение сердечной и дыхательной недостаточности.

- Сильное потоотделение.

- Неадекватность поведения.

- Одышка.

- Частое дыхание.

Больные, особенно дети, плохо спят, мечутся по постели, стонут. Симптомы схожи с шоком, человек часто и быстро дышит, ускоряется сердцебиение, его знобит. Также для болезни характерен бледно-землистый цвет лица и холодный, липкий от пота лоб. Больному тяжело лежать, он всее чаще принимает сидячее положение.

Для вирусо-бактериальной деструктивной пневмонии характерно быстрое развитие легочной недостаточности, сильных болей в горле и бронхах, кашлем с мокротой.

Самая тяжелая форма заболевания — септическая деструктивная пневмония, при которой микроорганизмы попадают в кровь. Еее симптомы следующие:

-

Температура тела 38-39 градусов.

Температура тела 38-39 градусов. - Легочная и сердечная недостаточность.

- Скопление газов в кишечнике.

- Неврологические расстройства.

- Нарушение микроциркуляции.

На самой тяжелой стадии, когда болезнь дает метастазы на соседние ткани происходит:

- Резкий сброс веса.

- Частые потери сознания.

- Нарушение обмена веществ организма.

- Диспепсические расстройства.

Дети переносят болезнь намного хуже взрослых, поэтому именно у них диагностируется большое количество тяжелых осложнений. При обнаружении воспаления, ребенка сразу доставляют в больницу.

Диагностика

Метод постановки диагноза включает в себя целый комплекс анализов и исследований. Ошибки быть не должно, от вида пневмонии зависит курс лечения, его неправильное назначение поставит здоровье и жизнь пациента под угрозу.

Методы определения данного заболевания включают:

- Физический осмотр больного. Простукивание и прослушивание легких, слышатся сильные влажные хрипы. Грудная клетка деформирована.

- Выявление симптомов.

- Изучение медицинской карты. Если человек уже болен другим видом пневмонии, но лечение не оказывает эффективного результата, это может означать, что первоначальный диагноз был поставлен неверно.

- Лабораторный анализ мочи, мокроты и крови. Исследуется концентрация белка, лейкоцитов, эритроцитов и других веществ. На основе данных делается вывод о наличии деструктивной пневмонии.

-

Рентгенография. На ней четко просматриваются тени около сердца, видны очаги заболевания, буллы, воздух в легких.

Рентгенография. На ней четко просматриваются тени около сердца, видны очаги заболевания, буллы, воздух в легких. - Ультразвуковое исследование зоны плевры. Указывает на наличие жидкости, ее количество и расположение.

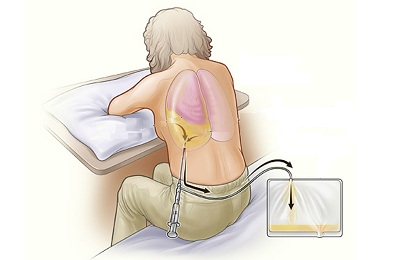

- Прокол в область плевры. Выполняется с помощью шприца с иглой и длинной трубки из резины. Вещество из плевральной зоны отправляется на бактериологический посев для дальнейшего исследования на микроорганизмы.

- Бронхоскопия. Через рот или нос пациенту под наркозом вводят специальный прибор в виде длинной трубки с камерой. Врач наглядно видит все произошедшие изменения в легких.

- Плевроскопия. Введение торакоскопа через разрез стенки грудной клетки для раскрытия легкого. Применяется при острой стадии заболевания.

- Бронхография. Исследование больных органов рентгеном с помощью контрастного раствора, помещенного в пациента.

Диагностика проводится на начальной стадии заболевания, на вторичной и после выздоровления. Таким образом, здоровье пациента всегда будет под контролем для избежания тяжелых осложнений. Также диагностика необходима для подбора методов восстановления после лечения.

С чем можно перепутать симптомы деструктивной пневмонии:

-

Острый аппендицит.

Острый аппендицит. - Ложные диафрагмальные грыжи.

- Воспаление брюшины.

- Напряженный пневмоторакс.

- Непроходимость кишечника.

- Туберкулез.

- Кисты легких.

Большинство симптомов данных заболеваний совпадает с деструктивной пневмонией, что приводит к неправильному подбору плана лечения. Поэтому врач должен комплексно оценивать признаки болезни и внимательно обследовать пациента. Решающим фактором станет флюорография или рентген легких.

Лечение и реабилитация

При подтверждении диагноза, больного сразу направляют в больницу. Там врач индивидуально составляет долгосрочный план лечения. Как правило, он включает в себя:

- Системную антибактериальную терапию противомикробными препаратами.

-

Дезинтоксикационное лечение, которое устраняет ядовитые вещества из организма. В нее входит кислородотерапия и гипербарическая оксигенация.

Дезинтоксикационное лечение, которое устраняет ядовитые вещества из организма. В нее входит кислородотерапия и гипербарическая оксигенация. - Хирургическую операцию паллиативного вида, помогающую устранить гной и очистить плевру и бронхи.

- Посиндромное лечение с учетом полиорганных нарушений.

- Восстановление иммунной системы организма.

- Лечение пациента в реанимации, затем его перевод в общую или отдельную палату.

- Реабилитационная терапия.

- Выписка пациента и дальнейший контроль его состояния здоровья.

На первом этапе заболевания назначают курс лечения антибиотиками широкого спектра действия. К ним относятся:

- Цефотаксим

- Гентамицин.

- Амовикомб.

- Цефтриаксон.

- Панклав.

- Метронидазол.

- Фибелл.

- Кламосар.

- Метрагил.

- Ампициллин с сульбактамом.

- Эритромицин.

Сначала их вводят внутривенно, затем, когда состояние пациента улучшается и температура падает, больной начинает принимать препараты в таблетках. Чаще всего это происходит через 3-4 дня после начала лечения.

Все препараты назначаются только после пробы на чувствительность, так как возбудитель болезни крайне восприимчив. Самостоятельно принимать лекарства нельзя.

Антибиотики не смешивают, если спустя 1-2 дня эффекта не наблюдается, его заменяют на другой. В редких случаях при тяжелой степени деструктивной пневмонии пациенту прописывают два вида лекарственных препаратов одновременно.

Затем проводят дезинтоксикационную и инфузионную терапию, которая насыщает организм глюкозой и белками. Лечение антибиотиками занимает 1-2 недели в зависимости от характера деструктивной пневмонии.

На вторичной стадии лечение становится более радикальным. Больному делают торакоцентез в плевральную область, то есть вставляют трубку между ребрами и выкачивают через нее, в зависимости от необходимости, гной, жидкость или воздух. Для контроля за правильным положением дренажа выполняют рентгенографию. Затем пациенту промывают полость бронхов и обрабатывают ее антисептиком.

На вторичной стадии лечение становится более радикальным. Больному делают торакоцентез в плевральную область, то есть вставляют трубку между ребрами и выкачивают через нее, в зависимости от необходимости, гной, жидкость или воздух. Для контроля за правильным положением дренажа выполняют рентгенографию. Затем пациенту промывают полость бронхов и обрабатывают ее антисептиком.

Если никакой метод не помогает, применяют видеоассистированное торакоскопическое лечение. Врач визуально контролирует процесс санации легких от жидкости и гноя. В течение данного способа лечения необходимо избавляться от мокроты, так как она затруднит работу специалиста. В крайнем случае применяют катетеризацию пораженного бронха, в который вводят раствор муколитических препаратов, например, Ацетилцистеин или Амбробене.

Эти меры применяют только если:

- возникли сильные кровотечения в легких,

- развилась киста,

- сформировался абсцесс органа,

- появился панцирный плеврит,

- лечение свищей в бронхах не привело к успеху.

Данные осложнения возникают лишь у 1% заболевших, а с развитием современной медицины риск их возникновения снижается с каждым годом.

Особенности:

-

Если у пациента сформировалась сердечная или сосудистая недостаточность, то ему прописывают курс сердечными лекарственными препаратами: Дигитоксином, Строфантином и Коргликоном.

Если у пациента сформировалась сердечная или сосудистая недостаточность, то ему прописывают курс сердечными лекарственными препаратами: Дигитоксином, Строфантином и Коргликоном. - Для уменьшения риска возникновения тромбов назначают антикоагулянты.

- При развитии пиопневмоторакса, проводят полное дренирование плевры.

После того как пациент начал идти на поправку, начинается процесс реабилитации. Больному постепенно отменяют прием антибиотиков и назначают пробиотики для общего улучшения состояния организма. Затем прописывают физиотерапию, массаж, занятия дыхательной гимнастикой.

Общий срок лечения и нахождения в больнице составлять 1-4 недели.

В течение полугода после выписки пациенту необходимо каждые 3 месяца проходить профилактический осмотр. Для улучшения состояния пациента рекомендовано посещение специальных курортов и санаториев.

Опасность и профилактика заболевания

Осложнения деструктивной пневмонии включают в себя несколько тяжелых заболеваний. К ним относятся:

-

Возникновение легочной кисты.

Возникновение легочной кисты. - Хронические типы недостаточности. Сосудистая, сердечная, печеночная.

- Абсцесс легких.

- Пахиплеврит.

- Заражение крови, которое может привести к поражению органов и ампутации некоторых частей тела.

- Переход воспаления легких в хроническую форму.

Для того чтобы избежать возникновения деструктивной пневмонии требуется придерживаться некоторых предупреждающих мер. Профилактика делится на неспецифическую и специфическую.

К первой относится:

- Здоровое питание и активный образ жизни.

- Поддержка баланса витаминов и минералов в организме. Присутствие в ежедневном рационе белков, жиров и углеводов.

- Частое проветривание комнат в доме. По возможности не стоит покупать квартиру в близости от подвала.

- Укрепление иммунитета.

- Только профессиональное лечение антибиотиками. Назначать их самостоятельно не рекомендовано.

- Избежание контактов с больными вирусной инфекцией, ношение ватно-марлевых или медицинских повязок в период обострения гриппа и ОРВИ.

- Своевременное обращение к врачу при подозрении на любую болезнь.

К специфической профилактике относят пневмококковую прививку, сделанную тем, кто часто болеет гриппом и ОРВИ. Она вырабатывает антитела, помогающие иммунитету бороться с возбудителем данного заболевания.

К специфической профилактике относят пневмококковую прививку, сделанную тем, кто часто болеет гриппом и ОРВИ. Она вырабатывает антитела, помогающие иммунитету бороться с возбудителем данного заболевания.

При соблюдении всех рекомендаций врача и своевременном лечении, организм человека полностью восстанавливается. Легкие и плевра сохраняют свою жизнедеятельность. Однако во избежание рецидива необходимо регулярно проходить обследование и делать флюорографию.

Загрузка…

Источник

Частота деструктивных пневмоний в детском возрасте в последние годы уменьшилась в 1,5—2 раза, однако летальность, особенно среди детей младшей возрастной группы, продолжает оставаться высокой, составляя от 3 до 15% [Баиров Г. А., Рошаль Л. М., 1991J.

Осложнения деструктивной пневмонии, требующие неотложной хирургической помощи, можно разделить на 2 группы: внутрилегочные и легочно-плевральные.

К внутрилегочным осложнениям относятся абсцессы легких (одиночные и множественные). В зависимости от возможности и степени опорожнения абсцессы целесообразно делить на дренирующиеся, недренирующиеся и гигантские («провисающие»). Каждая форма характеризуется особенностями клинического течения и хирургического лечения. В исходе стафилококковой пневмонии в паренхиме легкого образуются воздушные пузыри, или стафилококковые буллы.

Течение деструктивной пневмонии может осложниться развитием острой прогрессирующей эмфиземы средостения, которая нередко сочетается с пневмотораксом. Этот патологический процесс также требует экстренной терапии.

К легочно-плевральным осложнениям относят пиоторакс и пиопнев-моторакс, причем последний является наиболее частым и грозным осложнением основного заболевания, особенно при наличии клапанного механизма в приводящем бронхе. В таких случаях пиопневмоторакс приобретает характер напряженного. Легочно-плевральные осложнения чаще возникают с одной стороны, но возможен и двусторонний процесс.

Таким образом, в течении деструктивной пневмонии у детей возникают различные осложнения, требующие неотложной помощи. Мы сочли возможным классифицировать их следующим образом.

I. Внутрилегочные осложнения. А. Абсцессы;

1) дренирующиеся;

2) недренирующиеся;

3) гигантские («провисающие»). Б. Буллы.

II. Прогрессирующая эмфизема средостения. III. Легочно-плевральные. А. Эмпиема плевры:

1) пиоторакс;

2) пиопневмоторакс:

а) ненапряженный,

б) напряженный,

Предлагаемое деление осложнений деструктивной пневмонии у детей имеет, с нашей точки зрения, практическое значение, позволяя педиатру и детскому хирургу правильно оценить характер патологического процесса и своевременно оказать ребенку необходимую помощь,

Абсцессы легких

Абсцессы легких составляют 1,5% от осложнений деструктивной пневмонии.

Клиническая картина. Осложнение развивается на фоне бурно текущей пневмонии. Симптомом, указывающим на формирование абсцесса, является ухудшение и без того тяжелого состояния ребенка. Дети становятся вялыми, безразличными к окружающему. Аппетит у них резко снижен. Отмечаются высокая температура тела, выраженные явления интоксикации: проливные поты, бледно-серая кожа, стойкий цианоз носогубного треугольника, сухость слизистых оболочек, заостренные черты лица, одышка с участием в акте дыхания вспомогательной мускулатуры. Пульс частый, напряженный, тоны сердца приглушены. В легких на уровне недренирующегося абсцесса перкуторный звук укорочен, выслушиваются разнока-‘ либерные влажные хрипы. При расплавлении легочной ткани сравнительно часто возникает сообщение полости гнойника с бронхом, через который происходит частичная эвакуация экссудата. Дренирующийся абсцесс проявляется сильным кашлем с обильным отхождением мокроты. Степень опорожнения гнойника зависит от калибра и проходимости бронха. При широком просвете последнего абсцесс практически полностью дренируется. Общее состояние ребенка постепенно улучшается, снижается температура тела, уменьшаются явления интоксикации.

Особенно тяжело протекают гигантские («провисающие») абсцессы у детей первых месяцев жизни. Общее состояние у таких больных очень

тяжелое, с выраженными явлениями интоксикации, сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. При осмотре ребенка обращают на себя внимание бледность, мраморность кожи, акроцианоз, заостренные черты лица. Отмечается стонущее дыхание с участием вспомогательной мускулатуры, периодическое двигательное беспокойство. Больной слабо, монотонно плачет, отказывается от еды; высокая температура тела сопровождается сильной потливостью. Над легочным полем на стороне поражения выявляется притупление перкуторного звука, дыхание проводится слабо, на отдельных участках выслушиваются крепитирующие хрипы. Изменения сердечно-сосудистой деятельности выражаются в глухости тонов сердца, тахикардии, мягкости и слабости пульса на периферических артериях. Тяжелая интоксикация сопровождается диспепсическими расстройствами, вздутием живота вследствие пареза кишечника, увеличением печени. В анализах крови выявляются анемия, увеличение количества лейкоцитов, сдвиг в лейкоцитарной формуле влево до юных и более молодых форм, СОЭ резко увеличена.

Рентгенологическое исследование в первые дни болезни позволяет выявить характерное для недренирующегося абсцесса интенсивное ограниченное гомогенное затенение. В дальнейшем контуры инфильтрата становятся более четкими и принимают округлую форму. Наличие воздуха и горизонтального уровня в полости абсцесса указывает на сообщение его с бронхом (рис. 2).

Гигантский («провисающий») абсцесс рентгенологически проявляется массивным гомогенным затенением, иногда имеющим небольшой газовый пузырь с горизонтальным уровнем. Нижний полюс абсцесса четкий, полуовальным контуром отграничен от воздушной легочной ткани. Пе-рифокальное воспаление в большей степени выражено в верхнем полюсе гнойника, где контуры его несколько бахромчатые.

Дифференциальную диагностику следует проводить с кистой легкого или осумкованным пиопневмотораксом. Последняя форма осложнения у детей встречается очень редко. Температура тела повышается до 38 °С. Физикальные данные свидетельствуют о пристеночном расположении полости, дыхание на всем остальном легочном поле проводится хорошо. Ценные данные для дифференциальной диагностики дает рентгенологическое исследование: осумкованный пиопневмоторакс имеет овальную форму с заостренными кверху и книзу краями, абсцесс дает округлую тень. При дыхании конфигурация осумкованного пиопнев-моторакса может изменяться, а форма абсцесса обычно остается стабильной. Рентгенологически можно определить, что содержимое осумкованного пиопневмоторакса быстро смещается при наклонах ребенка, а содержимое абсцесса перемещается медленно.

Лечение. Лечебная тактика при абсцессах легких зависит от характера патологического очага. Терапия процесса в легких во всех случаях должна сочетаться с энергичным общим лечением, в комплекс которого входят трансфузии крови, плазмы, парентеральное введение витаминов С и группы В, физиотерапевтические процедуры,.внутривенное или внутримышечное введение антибиотиков широкого спектра действия, оксигенация организма, использование сердечно-сосудистых средств.

При дренирующихся абсцессах легких, когда ребенок хорошо откашливает гнойную мокроту, лечебные мероприятия сводятся к созданию дренажного положения, проведению дыхательной гимнастики, назначению щелочных ингаляций с антибиотиками 4—6 раз в сутки. Помогают санация гнойной полости, бронхоскопия с промыванием бронхиального дерева и введением антибиотиков. Большие недренирующиеся абсцессы следует пунктировать. Пункцию делают после тщательного рентгенологического обследования и выявления локализации абсцесса. Под рентгеновским экраном хирург намечает на грудной стенке точку, наиболее приближенную к гнойнику, после чего ребенку производят” преме-дикацию и переводят в процедурный кабинет. Пункцию производят под местной анестезией.

Техника пункции абсцесса. Положение больного — сидя. Анестезируют кожу, подкожную клетчатку и межреберные мышцы в области, намеченной для пункции. Берут толстую иглу, прокалывают кожу и смещают ее кверху, затем проводят иглу по межреберью через мягкие ткани грудной клетки, прокалывают париетальную и висцеральную плевру и через паренхиму легкого попадают в полость абсцесса. При медленном продвижении иглы ощущается провал ее в полость. Осторожно потягивая поршень, убеждаются, что игла находится в абсцессе — в шприц поступает гной. Для лучшей его эвакуации полость повторно промывают 5—10 мл раствора фурацилина или йодинола. Отсасывают максимальное количество содержимого. Пункцию завершают введением в абсцесс раствора антибиотиков. При извлечении иглы раневой канал на всем протяжении орошают раствором антибиотиков. Это предупреждает инфицирование легочной ткани, предлежащей к абсцессу, плевральной полости и мягких тканей грудной стенки. После извлечения иглы кожа, ранее оттянутая кверху, смещается вниз и прикрывает раневой канал. Место прокола кожи обрабатывают спиртовым раствором йода и заливают клеолом.

Повторные пункции абсцесса делают по показаниям. Основными критериями необходимости их являются накопление экссудата в полости и ухудшение состояния ребенка, которое обычно после первой пункции значительно улучшается. Нередко после однократной санации начинает функционировать приводящий к абсцессу бронх. У ребенка появляется кашель с отхождением мокроты. В таких случаях дальнейшее лечение проводят так же, как при дренирующихся абсцессах.

Использование чрескожного дренирования абсцесса, очевидно, допустимо в исключительных случаях, когда не удается достичь стойкого опорожнения гнойной полости с помощью бронхоскопии и чрезбронхиаль-ной катетеризации абсцесса или пункцией его. Мы сдержанно относимся к методике чрескожного дренирования, однако при латерально расположенных одиночных абсцессах и при уверенности в наличии сращений между висцеральной’и париетальной плеврой может быть применена методика дренирования, предложенная Л. М. Рошалем: через кожу пунктируют абсцесс и через просвет иглы в полость абсцесса вводят эластичный катетер для аспирации содержимого и постоянной санации полости.

В последующем больным необходимо специализированное санаторное лечение.

Буллы

После деструктивной пневмонии в легком у части детей остается воздушная полость или множественные воздушные пузыри — буллы. Обычно они самостоятельно исчезают в течение 4—6 мес после стихания острого воспалительного процесса. Лишь в некоторых случаях при узком приводящем бронхе или наличии в нем своеобразного клапана, препятствующего выходу, воздушные пузыри начинают внезапно увеличиваться в размерах.

Клиническая картинаэтого осложнения проявляется ухудшением общего состояния ребенка без признаков интоксикации и повышения температуры тела. У больного прогрессивно нарастают явления дыхательной недостаточности — ребенок становится беспокойным, появляются одышка и цианоз слизистых оболочек и кожи. При осмотре обраща-

ют на себя внимание бочкообразная форма грудной клетки, отставание в акте, дыхания пораженной ее половины. Физикальные данные также достаточно характерны: при перкуссии на стороне патологического процесса выявляется высокий тимпанит, дыхательные шумы в этих отделах не прослушиваются, границы сердца смещены в противоположную половину грудной клетки. Рентгенологически определяются наличие большой тонкостенной воздушной полости с четкими контурами, смещение органов средостения, сужение легочного поля на здоровой стороне.

Лечение напряженных воздушных пузырей сводится к однократной, реже — повторной пункции и удалению воздуха, после чего полость уменьшается и постепенно исчезает. В исключительно редких случаях приходится прибегать к торакоцентезу и дренированию буллы как мере экстренной помощи при нарастающих симптомах дыхательной недостаточности. Необходимость в более радикальном лечении возникает при рецидивирующих буллах, а также при наличии воздушных полостей, не имеющих тенденции к обратному развитию. Такие ситуации являются показанием к оперативному вмешательству — резекции части легкого, несущего полость.

Источник