Особенности течения пневмонии на фоне анемии

Течение внебольничной пневмонии средней степени тяжести у пациентов с железодефицитной анемией. Результаты проведенных исследований.

Т.М. Церах, А.Е. Лихачева, В.А. Матюшко, Белорусский государственный медицинский университет, УЗ «9-я ГКБ», г. Минск

В работе представлены результаты клинических исследований продолжительности пневмоний у больных железодефицитной анемией.

В настоящее время по-прежнему актуальными являются вопросы диагностики, лечения и профилактики внебольничных пневмоний [18, 21]. Обсуждается этиологическая роль хламидийной инфекции пневмоний у детей [14]. Активно изучается состояние иммунитета [16] и особенности гемостаза у больных внебольничной пневмонией [17].

Известно, что дефицит микроэлемента железа влияет на функцию всех органов человека [10].

Имеются указания, что гемотокрит ниже 30% (0,3), а также гемоглобин менее 90г/литр ассоциируются с тяжестью течения внебольничных пневмоний и являются одним из показаний госпитализации этих пациентов [9].

Цель и задачи

Изучить течение внебольничной пневмонии средней степени тяжести у пациентов с железодефицитной анемией.

Материалы и методы

Под наблюдением находилось 50 пациентов внебольничными пневмониями средней тяжести в двух группах. В первой из них – 30 больных, у которых кроме пневмонии имело место железодефицитной анемии средней степени тяжести (гемоглобин 80-100 г/л), снижение микроэлемента железа и ферритина. Мужчин – 5, женщин – 25, в возрасте 19-45 лет. Давность анемии устанавливалась анамнестически. Продолжительность ее от 1 месяца до 5 лет имеется у 8 больных, от 5 до 10 лет – у 13 больных, 9 пациентов об анемии вообще не знали.

Уровень сывороточного железа определялся методом с феррозином и был сниженным, колебался в пределах: 4,5-8,5мкмоль – у мужчин и 3,2-5,3мкмоль – у женщин. Под наблюдение не брались пациенты с анемией хронического заболевания. Для сравнения взята сопоставимая по клинической характеристике группа больных пневмониями (2-ая) – 20 человек, у которых не было дефицита железа и железодефицитной анемии.

Пациенты в обеих группах получали негемотоксичные антибиотики, поливитамины, физиотерапию и, по показаниям – сердечнососудистые, разжижающие мокроту средства. Больные 1-й группы, кроме того, — препараты железа. Лечение проводилось под контролем клинических и лабораторно-инструментальных методов обследования, в том числе рентгена и исследования функции внешнего дыхания.

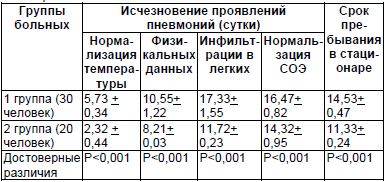

Таблица 1

Исчезновение проявлений пневмонии

Исчезновение проявлений пневмонии

Результаты и обсуждение

Средние сроки исчезновения основных проявлений пневмонии в сутках представлены в Таблице 1.

Как видно из таблицы, выздоровление пациентов с железодефицитной анемией происходило достоверно медленнее, чем без таковой. У пациентов 1-ой группы значительно дольше сохранялась повышенная температура, физикальные проявления пневмонии (укорочение перкуторного звука, хрипы, усиление бронхофонии), инфильтрация в легких по рентгенологическим данным, продолжительнее оставались воспалительные изменения в крови (ускорение СОЭ, лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг влево). Средняя продолжительность пребывания в стационаре у пациентов пневмониями и железодефицитной анемией было достоверно продолжительнее, чем у больных пневмониями без таковой (Р<0,001).

Замедленное разрешение проявлений пневмонии у пациентов с железодефицитной анемией, по-видимому, во многом связано с дефицитом в организме у них микроэлемента железа. Известно, что это жизненно необходимый, эссенциальный микроэлемент, является не только молекулярной основой гемоглобина, миоглоюина, но и входит в состав около 25 ферментов, в том числе цитохромов, пероксидазы, каталазы, НАДНдегидрогеназы и других. Железо участвует в транспорте кислорода и электронов, участвует в процессе роста клеток иммунной системы, т.е. влияет на иммунитет [1, 11, 12].

Таким образом, мы получили еще одно доказательство влияния содержания микроэлемента железа при железодефицитном состоянии на скорость разрешения пневмонии, что во многом связано с иммунитетом.

Влияние как эссенциальных, так и токсических микроэлементов на организм человека в настоящее время интенсивно изучается [2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 20]. Материалом для определения микроэлементов могут служить кровь, волосы, моча пациентов [1, 13]. Доказано положительное влияние на иммунитет жизненно необходимых и отрицательное влияние на организм человека токсических микроэлементов.

Выводы

- Внебольничная пневмония у пациентов с железодефицитной анемией гораздо более серьезная проблема, чем пневмония без железодефицитного состояния.

- Разрешение пневмонии у пациентов с железодефицитной анемией происходит значительно медленнее, чем при отсутствии таковой.

Литература

- Алексеенко, И. Ф. Железодефицитные состояния / И. Ф. Алексеенко. М., 1996. С. 192.

- Бурцева, Т. И. Зависимость элементарного состава волос от содержания биоэлементов в рационе питания / Т. И. Бурцева, И. А. Рудакова // Микроэлементы в медицине. 2007. Вып. 1, Т. 8, №1. С. 57–60.

- Гурин, В. Н. Содержание свинца в организме при сердечно-сосудистых заболеваниях / В. Н. Гурин, А. Г. Мрочек, И. Н. Семененя // Здравоохранение. 2008. №1. С. 21–23.

- Громашевский, И. В. Получение, оценка качества и безопасность источников эссенциальных микроэлементов / И. В. Громашевский [и др.] // Микроэлементы в медицине. 2007. Вып. 1, Т. 8, № 1. С. 21–23.

- Гресь, Н. А. Микроэлементозы человека. Метаболические и функциональные взаимодействия. Сообщение IV. Обзор литературы / Н. А. Гресь, И. В. Тарасюк, Е. Л. Ставрова // Медицина. Научно-практический журнал. 2005. № 3. С. 43–47.

- Гресь, Н. А. Токсические элементозы. Сб. «Эндоэкология детей Беларуси. 15 лет после катастрофы на ЧАЭС» / Н. А. Гресь [и др.]. Минск, 2001. С. 23–25.

- Кузнецова, Е. Г. Токсические микроэлементы и их роль в развитии нефропатий у детей / Е. Г. Кузнецова [и др.] // Нефрология, научнопрактический журнал. 2007. Т. 11, № 2. С. 31–38.

- Кравченко, Ю. В. Онкологические аспекты развития окислительного стресса при токсическом воздействии кадмия / Ю. В. Кравченко [и др.] // Микроэлементы в медицине. 2005. Т. 6, № 1. С. 32–36.

- Королева, Е. Б. Внебольничная пневмония / Е. Б. Королева, Л. Б. Постникова. Н. Новгород, 2004.

- Левитан, Б. Н. Дефицит железа в клинической практике / Б. Н. Левитан, Е. А. Попов. Астрахань, 2006.

- Левитан, Б. Н. Железодефицитная анемия / Б. Н. Левитан, Е. А. Попов. Астрахань, 2005.

- Левина, А. А. Клинические, биохимические и социальные аспекты железодефицитной анемии / А. А. Левина, Н. В. Цветаева, Т. И. Колошейнова // Гематология и трансфузиология. 2001. № 3. С. 51–56.

- Мачулина, Л. Н. Содержание некоторых токсических микроэлементов в пуповинной крови здоровых новорожденных г. Минска. Сб. «Микроэлементарные нарушения и здоровье детей Беларуси после катастрофы на ЧАЭС» / Л. Н. Мачулина [и др.]. 1997. С. 80–81.

- Охлопкова, К. А. Хламидийная этиология заболеваний нижних отделов дыхательных путей у детей раннего возраста / К. А. Охлопкова [и др.] // Педиатрия. 2001. № 5. С. 40–42.

- Протасова, О. В. Исследование взаимосвязи между балансом содержания макро-и микроэлементов в организме с развитием морфологических дезинтеграций в биологических жидкостях и тканях / О. В. Протасова [и др.] // Физиология человека. 2005. Т. 33, № 2. С. 104–109.

- Трубникова, Е. Г. Состояние иммуноцито-кинового статуса у пожилых больных с внебольничной пневмонией / Е. Г. Трубникова, М. К. Яценко, И. А. Михайлова // Клиническая геронтология. 2004. Т. 10, № 9. С. 14–15.

- Полунина, О. С. Особенности гемостаза при внебольничной пневмонии у пациентов старших возрастных групп / О. С. Полунина [и др.] // Клиническая геронтология. 2004. Т. 10, № 9. С.

- Сторожаков, Г. И. Диагностика и лечение пневмоний: учеб. пособие / Г. И. Сторожаков, А. А. Каробиненко. М., 2008.

- Фомин, И. Н. Оценка элементарного статуса работников металлургического производства: методологический аспект / И. Н. Фомин [и др.] // Микроэлементы в медицине. 2007. Вып. 1, Т. 8, № 1. С. 25–29.

- Шувалов, Н. А. Баланс макро-и микроэлементов в крови и тканях при экспериментальном токсическом гепатите и возможные пути коррекции. автореф. канд. дисс. / Н. А. Шувалов. 2005.

- Чучалин, А. Г. Внебольничная пневмония у взрослых. Практические рекомендации по диагностике, лечению, профилактике / А. Г. Чучалин. М., 2003.

- Johansson, E. Alternations in nickel and cadmium concentration in erythrocyts disease and plasma of patients with Parkinsonis / E. Johansson [et al.] // Микроэлементы в медицине. 2007. Вып. 1, Т. 8, № 1. С. 63–67.

Источник

Диссертация, – 480 руб., доставка 1-3 часа, с 10-19 (Московское время), кроме воскресенья

Автореферат – бесплатно, доставка 10 минут, круглосуточно, без выходных и праздников

Комилов Илхомджон Хакимджонович. Интенсивная терапия пневмонии у детей протекающей на фоне железоде-фицитной анемии: автореферат дис. … кандидата медицинских наук: 14.01.20 / Комилов Илхомджон Хакимджонович;[Место защиты: Таджикском институте последипломной подготовки медицинских кадров].- Душанбе, 2012.- 19 с.

Введение к работе

Актуальность исследования. В настоящее время в политике государства вопросы здоровья подрастающего поколения реально стали приоритетными, комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию медицинской помощи населению, на сохранение и укрепления здоровья детей и подростков, составили основу «Национальной стратегии охраны здоровья детей и подростков до 2015» в республике Таджикистан.

Пище зависимые заболевания занимают лидирующее место в структуре соматической патологии у детей [Вохидов А.В., 2007; Шарапова О.В., Царегородцев А.Д., Кобринский Б.А 2004]. В Таджикистане наиболее распространенной является железодефицитная анемия [Миракилова А.М. 1985, 1990, 2002, Вохидов А.В., Комилов И.Х. 2008].

Несмотря на определенные успехи в лечении пневмоний у детей раннего возраста, заболеваемость и летальность при данной патологии остается высокой [Каганов С.Ю., Розинова Н.Н., 2000; Ильина Е.С., 2002]. В Таджикистане, в структуре причин смерти детей до 5 лет болезни органов дыхания в 2010 г. составляли 47,1%, врожденные пороки – 7,4%, инфекционные заболевания – 24,2%, другие причины, приведшие к смерти ребенка 21,3%. При тяжелой пневмонии у детей, микроциркуляторные нарушения включают повышение проницаемости капилляров, активизацию свертывающей системы крови, развитие ДВС-синдрома и нарушения гемореологии. Выраженность этих изменений, являющихся проявлением системной воспалительной реакции, повышает риск развития затяжного течения заболевания, формирования очагового пневмофиброза и развития хронических форм бронхолегочной патологии.

В течение последних лет исследователи отмечают большое значение метаболической роли легких в патогенезе, профилактике, диагностике и лечения многих критических состояний у детей [Мурадов А.М. 1999; Абдуфатаев Т.А. 2005; Набиев З.Н. 2006].

Своевременная коррекция патологических нарушений, в которых существенное место занимают изменения метаболических функций легких, системы перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты, может влиять на исход заболевания и развитие осложнений при пневмониях и ЖДА.

Несомненный интерес представляет повышение эффективности комплексного лечения пневмонии с использованием физических факторов. Накоплен значительный опыт практического использования лазерного излучения в клинической медицине, в том числе в пульмонологии. В тоже время, в педиатрической практике опыт использования внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) незначительный. Однако по данным исследователей одним из перспективных методов лечения данной категории детей является ВЛОК, который обладает иммуномодулирующим, антиоксидантным, антигипоксическим, мембрано-протекторным и мембрано-стабилизирующим эффектами, а также корригирующий параметры общей и региональной микроциркуляции. Высокая частота пневмонии, не всегда эффективное применение антибактериальной терапии протекающей на фоне железодефицитной анемии, определяет актуальность проведенного исследования.

Цель работы. Дать оценку течению пневмонии у детей, осложненной железодефицитной анемией, разработать эффективный комплекс диагностики, профилактики и лечения с использованием ВЛОК, для последующего повышения качества жизни этого контингента больных.

Задачи исследования.

Дать клиническую характеристику особенности течения тяжелой пневмонии у детей на фоне железодефицитной анемии.

Изучить состояние детоксикационной функции легких, перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты организма детей при тяжелой пневмонии на фоне железодифицитной анемии.

Дать комплексную оценку антиоксидантным свойствам ВЛОК, красной частью спектра при комплексной терапии тяжелых пневмоний на фоне железодифицитной анемии у детей.

Изучить ближайшие и отдалённые результаты качества жизни детей перенесших тяжелую пневмонию на фоне железодифицитной анемии.

Научная новизна. Впервые проведено комплексное изучение течения тяжелой пневмонии у детей на фоне ЖДА. Установлена, зависимость степени нарушения респираторной и детоксикационной функции легких при пневмонии от выраженности железодефицитной анемии.

Выявлена высокая эффективность использования внутрисосудистого Не-Nе лазерного облучения крови у детей с тяжелой пневмонией, способствующая усилению продукции активных форм кислорода внутри фагоцитирующих клеток, увеличивающих адгезию и прайминг фагоцитов, следствием, которого является нарастание индекса фагоцитарной активности нейтрофилов, с последующей стабилизацией состояния детей.

Установлено, улучшение качества жизни детей в ближайшие и отдаленные сроки при тяжелой пневмонии, протекающей на фоне железодефицитной анемии, включающие в комплекс мероприятий, интенсивное лечение, железосодержащую терапию с коррекцией нутрициальных нарушений.

Практическая значимость работы. Комплексная терапия, своевременная диагностика и профилактика осложнений острой пневмонии на фоне железодефицитной анемии с использованием ВЛОК у детей снижает показатели смертности на 12,3%, сокращает время пребывания в ОИТР на 3-4 койко-дней, а также способствует быстрой нормализации показателей газообменной и метаболических функции легких, что приводит к высокой экономической эффективности, повышению уровня качества жизни в физической, психологической сферах, а также показателя общего здоровья у детей.

Основные положения, выносимые на защиту.

ЖДА способствует более тяжелому течению пневмонии у детей, с ранними проявлениями респираторных нарушений.

Острая пневмония у детей на фоне железодефицитной анемии сопровождается выраженными изменениями газообменных и метаболических функции легких, эндотоксикозом, оксидантным стрессом, гиповолемией, нарушением микроциркуляции и гемокагуляции.

Комплексная терапия больных с тяжелой пневмонией включающая методы детоксикации, в комбинации с ВЛОК и железосодержащими препаратами существенно повышает эффективность проводимого лечения и прогноз заболевания у детей.

У детей реконвалесцентов пневмонии, с железодефицитной анемией выявлено продолжающееся изменение качества жизни, требующее необходимости в проведении длительной реабилитационной терапии для улучшения его уровня.

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования используется в учебном и лечебном процессах на кафедрах педиатрии ТГМУ им. Абуали ибн Сино, Таджикского института последипломной подготовки медицинских кадров, медицинских колледжей г. Ходжента и г. Канибадама. Результаты исследования внедрены в практику работы городских центров здоровья г. Ходжента и г. Канибадама. Полученные результаты используется в работе отдела реанимации и интенсивной терапии детей педиатрии ГУ РНКЦ педиатрии и детской хирургии АМН МЗ РТ.

Апробация работы. Материалы исследования доложены и обсуждены на республиканских и международных научно- практических конференциях: республиканской научно-практической конференции с международным участием «Новые технологии и репродуктивное здоровье» (Душанбе 2008); 57 годичной научно-практической конференции с международным участием посвященной 70-летию образования ТГМУ им. Абуали ибн Сино «Вклад ТГМУ в подготовку кадров, медицинскую науку и улучшение здоровья общества» (Душанбе 2009); научно-практической конференции молодых ученых ТГМУ им. Абуали ибн Сино посвященная «Году образования и технической культуре. (Душанбе 2010); 5 съезде педиатров Таджикистана «Перинатальная медицина – фактор здоровья детей» (Душанбе 2010); научно – практической конференции посвященной 75- летию Республиканского медицинского колледжа «75 лет плодотворного труда на благо здоровья общества» (Душанбе 2010); международной научно-практической конференции «Питание и здоровье», посвященной 80-летию со дня рождения академика Карманова Т.Ш. (Алма-Ата 2010).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ (4 из них в журналах, рецензируемых ВАК РФ).

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 117 страницах компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов, 3-х глав результатов собственных исследовании, обсуждения, выводов и практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 5 рисунками и содержит 17 таблиц. Библиографический указатель включает 175 источника, из них 87 стран СНГ и 88 иностранных авторов.

Похожие диссертации на Интенсивная терапия пневмонии у детей протекающей на фоне железоде-фицитной анемии

![Обоснование клеточно-ассоциированной антибактериальной и иммунокорригирующей терапии при внегоспитальной пневмонии [Электронный ресурс] Кузин Владимир Викторович Обоснование клеточно-ассоциированной антибактериальной и иммунокорригирующей терапии при внегоспитальной пневмонии [Электронный ресурс]](https://www.dslib.net/i/i/4452/187753.png)

Источник

Хронические воспалительные заболевания часто вызывают развитие анемии, характеризующейся снижением уровня гемоглобина в плазме крови. Патология приводит к кислородному голоданию клеток, пациент жалуется на общее недомогание, быструю утомляемость, учащенное сердцебиение. Кожные покровы бледнеют, появляется одышка. Воспаление и анемия взаимосвязаны, на фоне хронических заболеваний ухудшается усвояемость железа, возникает дефицит гемоглобина и эритроцитов.

Формы анемии

Анемия хронических заболеваний развивается в результате действия противовоспалительных цитокинов, это пептиды, участвующие в иммунологических процессах. Вещества подавляют выработку эритропоэтина почками, высвобождение молекул железа из клеток-макрофагов, блокируют разрастание эритроидного ростка.

Клетки гемоглобина содержатся в эритроцитах и выполняют функцию транспортировки кислорода из легких ко всем тканям организма. При снижении концентрации эритроцитов происходит ухудшение дыхательной функции, голодают клетки организма. Это негативно сказывается на работе кровеносной системы, возникает бледность слизистых оболочек и кожи.

Степень тяжести анемии зависит от прогрессирования хронического воспаления. Чаще всего развивается нормохромная и нормоцитарная форма патологии.

Нормохромный тип анемии

Нормохромная анемия развивается на фоне хронического заболевания легких, почек, печени, суставов. Чаще всего вторичная патология диагностируется в следующих случаях:

- злокачественные опухоли;

- аутоиммунные заболевания;

- сердечная недостаточность;

- инфекционный эндокардит;

- остеомиелит;

- ревматоидный артрит;

- язвенная болезнь желудка;

- пневмония, бронхиальная астма;

- почечная недостаточность, пиелонефрит;

- гепатит, цирроз печени;

- СПИД;

- туберкулез.

Анемия в большинстве случаев развивается в результате аутоиммунной реакции организма на собственные здоровые клетки. Происходит нарушение обменных процессов и эритропоэз. Патология имеет длительное течение, может более 1–2 месяцев не проявляться четкими симптомами.

Основные признаки нормохромной анемии – это снижение уровня гемоглобина (70–110 г/л), ретикулоцитов, повышение концентрации лейкоцитов, ферритина в составе крови, ускорение скорости оседания эритроцитов (10–15 мм/ч), дефицит меди и цинка.

У пациентов продолжительное время наблюдается повышение температуры тела до 37,5°, происходит это ближе к вечеру, а утром состояние нормализуется. Общий анализ крови указывает на развитие нормохромной анемии на фоне хронического воспаления. Иногда такие признаки свидетельствуют о латентном течении хронических недугов мочеполовой системы.

Чтобы вылечить анемию, необходимо устранить основное заболевание. Дополнительно назначают препараты железа, эритропоэтина, гормональные средства. В тяжелых случаях требуется переливание эритроцитной массы.

Нормоцитарная анемия

Такая анемия чаще всего встречается у пациентов зрелого возраста, механизм ее развития до конца не выяснен. Нормоцитарная форма патологии сопровождает хронические воспаления, злокачественные опухоли, механические травмы, ревматоидные артриты.

Анемия не появляется сразу с основным заболеванием, а развивается постепенно в течение 2–3 недель. Общий анализ крови показывает незначительное снижение уровня гемоглобина, остальные показатели находятся в пределах нормы. При воспалении печени или желчного пузыря в крови появляются плазматические клетки. Чем дольше присутствует заболевание и не проводится лечение, тем сильнее проявляются признаки нормоцитарной анемии. Клинические симптомы патологии:

- головокружение;

- шум в ушах;

- бледность кожных покровов и слизистых оболочек;

- головные боли;

- слабость, быстрая утомляемость;

- одышка;

- учащенное сердцебиение;

- потеря аппетита;

- расстройства менструального цикла у женщин;

- половое бессилие у мужчин.

Симптоматика выражена слабо, дополнительно присутствуют признаки основного заболевания. При латентном течении хронического недуга анемия может никак себя не проявлять длительный период, нарушения показывает только лабораторный анализ крови. Существует прямо пропорциональная связь между выраженностью клинической картины анемии и текущего воспаления. Без проведения лечения патологии у пожилых людей могут произойти серьезные нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Анемия при злокачественных заболеваниях

Анемия хронических заболеваний может появляться на фоне злокачественных новообразований крови, лимфатической системы, легкого и молочных желез. В таких случаях причиной анемии может быть кровотечение, инфильтрация костного мозга раковыми клетками, лечение противоопухолевыми препаратами и лучевая, химиотерапия. Метастатические клетки могут нарушать процесс костномозгового кроветворения, подобный эффект дает и длительный прием цитостатических средств.

Клинический анализ при такой форме анемии указывает на значительное снижение уровня гемоглобина до 10 г/дл. Лечение больных проводят путем введения эритропоэтина, железа и эритроцитной массы.

Методы клинической диагностики

Для выявления патологии пациентам назначают общий и биохимический анализ крови, пункцию костного мозга. В результатах понижен уровень гемоглобина, но показатели редко падают ниже 90 г/л, объем эритроцитов в норме или немного понижен 80–90 мкм³. Ферритин сыворотки крови может быть незначительно повышен > 150–350 мкг/л, сидеробласты в костном мозге в допустимых пределах или повышены.

Анализ показывает сниженную концентрацию железа < 9 мкммоль/л, ретикулоцитарный индекс < 2. Такие показатели характерны только для анемии хронических заболеваний, при первичной патологии, истинном железодефиците результаты выглядят иначе.

Анализ костного мозга позволяет определить наличие запасов железа в макрофагах. При нормохромной форме показатели остаются в норме или немного увеличены. Ликвор содержит клетки гемосидерина, состоящие из оксида железа, это вещество образуется при хроническом воспалении внутренних органов.

Во время проведения диагностики важно дифференцировать анемию хронических заболеваний от первичной железодефицитной, гемолитической и фолиеводефицитной формы.

Лечение анемии при хронических заболеваниях

Терапия, прежде всего, должна быть направлена на устранение основного недуга. Лечить отдельно анемию обычно не нужно. Во время реабилитации показатели гемоглобина нормализуются. В некоторых случаях развивается тяжелая форма патологии, при этом требуется внутривенное введение железосодержащих препаратов и эритропоэтина.

Хронические очаги воспаления в организме вызывают нарушение метаболизма, что приводит к дефициту гемоглобина и эритроцитов. Клетки крови не выполняют функцию транспортировки кислорода в нужном объеме, происходит гипоксия тканей. Во время проведения диагностики важно правильно определить форму анемии для назначения целенаправленной терапии.

Источник