Осложнения после пневмонии симптомы 2016

Пневмония – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением паренхимы лёгких. Осложнения после воспаления лёгких у взрослых встречаются в случае несвоевременно начатой бактериальной терапии, тяжёлом клиническом течении и высокой степени патогенности микробного агента. Для их диагностики в Юсуповской больнице используют современные аппараты ведущих европейских, американских и японских производителей, инновационные методики лабораторной диагностики и оценки функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Осложнения после пневмонии у взрослых можно предотвратить. Пульмонологи клиники терапии применяют европейские стандарты лечения воспаления лёгких, используют зарегистрированные в РФ препараты, обладающие высокой эффективностью и минимальным спектром побочных эффектов. Физиотерапевтические процедуры, массаж и лечебная физкультура улучшают дренажную функцию бронхов, разжижают мокроту, повышают общую и местную сопротивляемость.

Осложнения у взрослых

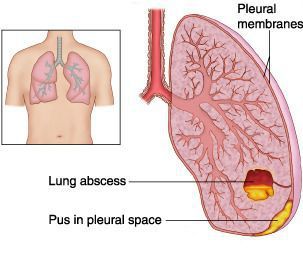

Наиболее часто при пневмонии развиваются внутрилегочные деструктивные процессы и плевральные осложнения. Гнойные осложнения пневмонии у взрослых возникают в том случае, если воспаление лёгких вызывают стафилококки, синегнойная палочка, отдельные виды стрептококков, гемофильная палочка, клебсиелла. На месте клеточных инфильтратов могут образоваться буллы (образования в виде воздушных пузырьков) и абсцессы. Нагноение легочной ткани сопровождается высокой температурой, признаками интоксикации, нейтрофильным лейкоцитозом. Опорожнения гнойника происходит или в бронх, вызывая сильный кашель с отхождением гнойной мокроты, или в плевральную полость.

Довольно часто развиваются следующие плевральные осложнения после воспаления лёгких:

- синпневмонический плеврит;

- метапневмонический плеврит;

- пиопневмоторакс.

Синпневмонический плеврит возникает при пневмониях, вызванных пневмококком, гемофильной палочкой типа β, стафилококком, псевдомонадами. В большинстве случаев выпот определяется только в косно-диафрагмальном синусе, но иногда занимает всю плевральную полость. При пневмококковом плеврите экссудат жидкий, с хлопьями фибрина. Если воспаление плевры вызывает гемофильная палочка, образуется геморрагический выпот. При стафилококковом плеврите гной сливкообразный.

Метапневмонический плеврит развивается при пневмококковой инфекции. Выпот в плевральной полости появляется через 1-2 дня нормальной температуры. Пациенты жалуются на общую слабость, отсутствие аппетита, у них до 40-41оС повышается температура тела.

Пиопневмоторакс развивается при прорыве абсцесса или буллы в плевральную полость. У пациентов появляется резкая боль в грудной клетке, нарушается дыхание, развивается дыхательная недостаточность. При накоплении воздуха в плевральной полости происходит смещение средостения в здоровую сторону.

Дыхательная недостаточность является грозным осложнением пневмонии. Различают следующие классические признаки дыхательной недостаточности:

- проявления гипоксемии (недостаточного содержания кислорода в крови);

- симптомы гиперкапнии (низкого содержания углекислоты в артериальной крови);

- одышка;

- синдром слабости и утомления дыхательной мускулатуры.

Наиболее распространённым осложнением пневмонии является хронический бронхит. Он сопровождается постоянным раздражение бронхов, сухим, травмирующим кашлем. С течением времени хронический бронхит может перетекать в бронхиальную астму. Это заболевание, характеризующееся приступами удушья. При тяжёлых формах пневмонии может развиться инфаркт лёгкого. После его разрешения образуется фиброз легочной ткани. Он представляет собой разросшуюся соединительную ткань. Она гораздо плотнее паренхимы лёгкого и не может выполнять дыхательной функции.

Дисбактериоз развивается вследствие подавления антибиотиками нормальной микрофлоры кишечника и усиленного роста патогенных микроорганизмов. При приёме больших доз антибактериальных препаратов может развиться нарушение секреторной функции печени и поджелудочной железы. Врачи Юсуповской больницы при назначении антибиотиков не превышают допустимых доз и рекомендованных сроков лечения, назначают больным пневмонией нетоксичные антибиотики.

После воспаления лёгких всегда отмечается ослабление иммунитета. Для восстановления защитных сил организма врачи назначают иммуномодулирующие препараты, витамины, микроэлементы. После полного выздоровления пациентам рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, избегать контактов с больными гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями, не переохлаждаться.

Лечение осложнений

Пациентов с осложнениями воспаления лёгких госпитализируют в клинику терапии или отделение реанимации и интенсивной терапии. При необходимости хирургического лечения их переводят в отделения торакальной хирургии клиник-партнёров. Консервативная терапия абсцесса лёгкого включает в себя соблюдение постельного режима, придание пациенту дренирующего положения несколько раз в день на 10-30 минут для улучшения оттока мокроты.

Сразу же после установки диагноза пациенту назначают антибактериальные и иммуномодулирующие препараты, проводят дезинтоксикационную терапию. Для детоксикации в Юсуповской больнице применяют плазмаферез. Если естественного дренирования недостаточно, проводят бронхоскопию с активной аспирацией полостей и с промыванием их растворами антисептиков. В полость абсцесса вводят антибиотики. Если гнойная полость расположена на периферии лёгкого, прибегают к трансторакальной пункции. При низкой эффективности консервативной терапии выполняют резекцию лёгкого (удаляют его часть).

Лечение пиопневмоторакса проводят в условиях отделений торакальной хирургии клиник-партнёров. Пациентам с острой и осложнённой формой заболевания экстренно проводят плевральную пункцию для эвакуации воздуха и снятия напряжённого пневмоторакса, после чего дренируют плевральную полость и проводят активную аспирацию гноя. При небольших закрытых гнойных полостях повторные промывания полости плевры растворами антибактериальных препаратов сочетают с активным аспирационным дренированием.

Пациентам назначают инфузионную терапию, проводят экстракорпоральную детоксикацию (плазмаферез), оксигенотерапию, вводят сердечные гликозиды и кортикостероиды. Одновременно применяют пассивную и активную иммунизацию, проводят иммунокоррекцию. При наличии открытого бронхоплеврального сообщения интраплеврально вводят йодолипол и йодинол, проводят временное закрытие бронха поролоновой губкой в процессе бронхоскопии. В случае неэффективности дренирования в течение нескольких суток прибегают к оперативному вмешательству.

Для лечения дыхательной недостаточности при пневмонии врачи Юсуповской больницы назначают комплексную терапию, направленную на восстановление бронхиальной проходимости. Пациентам назначают бронхолитические, муколитические и отхаркивающие средства, проводят кислородную терапию. При наличии показаний в отделении реанимации и интенсивной терапии проводят искусственную вентиляцию лёгких с помощью стационарных и переносных аппаратов ИВЛ экспертного класса.

Важными составляющими комплексной терапии дисбактериоза после пневмонии являются:

- соблюдение диеты (в рацион включают кисломолочные продукты, обогащённые живыми бифидобактериями);

- подавление патогенной микрофлоры антибиотиками или бактериофагами;

- применение препаратов, нормализующих состав микрофлоры кишечника (бифиформ, бифидумбактерин, бификол, хилак, линекс).

Записаться на приём к пульмонологу можно по телефону. Врачи Юсуповской больницы применяют индивидуальные схемы лечения воспаления лёгких, дифференцировано подходят к тактике ведения пациентов с осложнениями пневмонии. Все сложные случаи обсуждаются на заседании экспертного Совета с участием профессоров и врачей высшей категории.

Источник

Последние годы значительно уменьшился процент летальности от острой формы пневмонии. Но увеличилось количество случаев затяжного и рецидивирующего течения заболевания. К таким формам может привести неправильное лечение, которое обусловлено поздней диагностикой или коротким курсом приёма антибиотиков. Правда, и при ударных дозах приёма этих лекарственных препаратов, а также длительных сроках их применения появляется аллергизация, которая предрасполагает к рецидивам болезни. Чтобы не допустить осложнений просто требуется при первых симптомах заболевания, даже если они напоминают простудные не заниматься самолечением, а идти на приём к врачу, потому что последствия пневмонии у взрослых могут быть тяжёлыми.

Пневмония у взрослых – определение заболевания, опасно ли

Пневмония – инфекционное заболевание. Воспалительный процесс проходит в нижней части дыхательных органов. Характеризуется поражением небольших сегментов, доли или целого лёгкого. Часто в процесс вовлекается и плевра. Может быть как самостоятельным заболеванием, так и осложнением других болезней дыхательной системы. Симптомы бывают разными. Всё зависит от формы. Может протекать остро с очень высокой температурой, и, наоборот, иметь закрытый характер. Поэтому человек даже не замечает на первых стадиях, что инфицирован.

Как диагностировать: основные симптомы

Болезнь больше всего поражает детей и людей пожилого возраста. Но в последнее время очень возрос процент заболевания пневмонией среди населения среднего возраста. И этот показатель с каждым годом прогрессирует. Поэтому чтобы не допустить осложнений, а также вылечиться быстро, необходимо точно поставить диагноз. Это может сделать только врач. Он же определит по результатам анализов и посевам мокроты возбудителя и назначит схему лечения. Но распознать болезнь по первым признакам можно в некоторых случаях самим, чтобы потом вызвать доктора и начать правильное и эффективное лечение. Симптомы могут напоминать простуду:

- При крупозной пневмонии – сильнейший озноб.

- Повышается температура.

- При глубоком вдохе появляется боль в грудной клетке.

- Кашель сухой, лающий, через пару дней влажный с мокротой, с рыжим цветом, что говорит о наличии в ней крови.

- Носогубный треугольник синюшного цвета.

- Высыпания на губах.

- Беспокойство или, наоборот, вялость.

- Снижение аппетита.

- При интерстициальной пневмонии температура не повышается выше 38 градусов.

- Одышка.

- Кашель.

- Акроцианоз или цианоз губ.

- Бледность, румянец на щеках.

Когда надо обращаться к врачу и как лечить

Если вы увидели симптомы характерные для простудного заболевания нужно обращаться к доктору и не пытаться заниматься самолечением. Тем более не стоит откладывать вызов на дом врача, если у вас плюс к вышеперечисленным симптомам присутствуют такие показатели:

- Возраст выше 65 лет;

- Имеются такие хронические заболевания как ХОБЛ, сердечная и почечная недостаточность. Заболевания печени;

- Задыхаетесь даже в период покоя;

- Испытываете боль в груди. А это значит, что воспалительный процесс зацепил уже и плевру;

- Лечитесь амбулаторно по схеме, которую прописал врач, но улучшений в самочувствии нет на протяжении 3-4 дней;

- Отхаркиваете слизь с прожилками крови или гноя;

- Появилась рвота;

- Лихорадка и озноб;

- Тахикардия или брадикардия.

Причины возникновения

Заразиться пневмонией можно от инфицированного человека воздушно-капельным, бытовым путём, через лимфу или кровь.

Вызвать пневмонию могут:

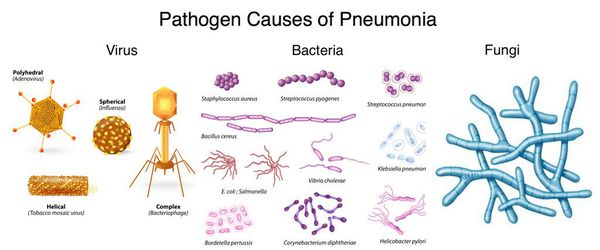

- Бактерии. В первую очередь пневмококки, но могут и стрептококки, стафилококки. Если возбудители они, то температура может быть до 39 градусов, кашель сухой, но через пару дней мокрый с наличием гноя.

- Вирусы. Аденовирусы, риновирусы, вирусы гриппа. Поражают сосуды альвеол, и это нарушает газообмен. Поэтому в организм проникает меньше кислорода, а углекислый газ накапливается в крови. При инфицировании вирусами наблюдается высокая температура, озноб, кашель. Мокрота розового цвета.

- Паразиты (глисты). Боли в животе, рвота, тошнота.

- Грибки. Картина может быть неоднозначной. Наблюдается как высокая температура, так в некоторых случаях и чуть повышенная в пределах 37, 5 градуса.

- Легионеллы. Микроорганизмы, которые хорошо размножаются в вентиляционных системах и кондиционерах. При заражении ими первое время нет кашля. Симптомы несколько смазаны. Поэтому человек повышение температуры никак не связывает с началом воспаления лёгких. Думает что это простуда.

- Микоплазмы. Промежуточная форма микроорганизмов между вирусами, грибками и бактериями. При инфицировании ими температура значительно повышается, озноб и первое время донимает сухой кашель. При этом болит в груди.

Соблюдение простейших правил личной гигиены значительно сократят вероятность заболевания воспалением лёгких.

Виды и классификации

С целью систематизирования болезней дабы обобщить при этом схемы лечения заболеваний проводят их классификацию.

Классификация пневмонии:

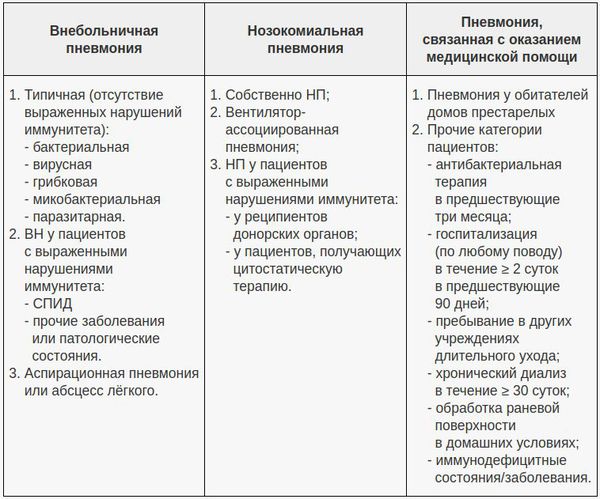

По срокам и формам появления

- Больничная. Появляется, когда человек находится на стационаре, и пневмония возникает как осложнение другого заболевания. Также в эту категорию пациентов относятся и люди, которые обитают в домах престарелых;

- Внебольничная. Инфицирование проходит в домашних условиях. Можно лечиться в зависимости от формы заболевания или амбулаторно или же на стационаре.

Если пребывая на амбулаторном лечении вы не почувствовали улучшения в течение первых дней обратитесь к врачу.

- Аспирационная. Возникает при попадании в дыхательную систему частиц пищи или других компонентов. Такое может произойти с пациентами, у которых в силу какого-то заболевания нарушен глотательный процесс, а также у людей, которые злоупотребили алкоголем;

- Люди с иммунодефицитом.

По течению заболевания у взрослых

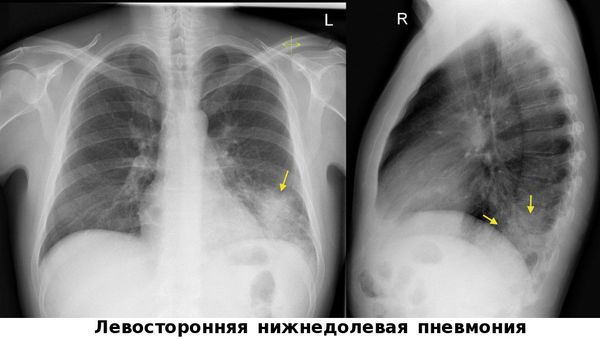

- Крупозная. Чаще всего инфицируются молодые люди в зимний период. Вызывается бактериями, чаще всего пневмококками. Болезнь может осложниться плевритом. Основные симптомы при этом заболевании: сильный озноб, повышение температуры, одышка. Потом может появиться дыхательная недостаточность, аритмии (брадикардия или тахикардия). В первые дни болезни наблюдается лейкоцитоз со сдвигом влево, увеличивается СОЭ. Рентген покажет характерные затемнения на лёгких в местах воспаления.

- Очаговая. Поражение небольшого участка лёгких. В начале заболевания наблюдаются катаральные явления, беспокойство или вялость, дыхание прерывистое. Температура повышается до 39 градусов. На рентгеновских снимках выявляются очаговые тени.

- Затяжная и рецидивирующая. Часто путают с хронической. Если выздоровление наступает через несколько месяцев (2-4) от начала заболевания, то это затяжная пневмония. Рецидивирующая может длиться до двух лет с волнообразным течением. Обострение наступает даже в период не законченного воспалительного процесса в лёгких. Мучительный кашель, ринит.

- Хроническая интерстициальная. Поражаются кровеносные и лимфатические сосуды. Болезнь проходит волнообразно с периодами обострений и регрессиями. Температура обычно не превышает 38 градусов. Появляются рубцы на лёгочной ткани. Может постепенно развиться лёгочная недостаточность. Чтобы избежать этого заболевания следует полностью излечиваться от острых пневмоний, бронхитов, синуситов.

На каком из парных органов проходит воспаление

- Левосторонняя пневмония;

- Правосторонняя;

- Двухсторонняя.

По охвату воспалительным процессом и характером поражения

- Очаговая. Воспалительный процесс на небольшом участке лёгкого;

- Долевая. Затрагивает несколько участков, которые расположены близко;

- Сегментарная. Воспалительный процесс распространяется на весь сегмент органа;

- Интерстициальная. Затрагивает соединительную ткань и стенки альвеол.

По возбудителям заболевания

- Бактериальная;

- Вирусная;

- Также возбудителями могут быть хламидии, грибы, легионеллы, микоплазмы, паразиты.

Одного лекарства или вакцины, чтобы противостоять этому заболеванию нет, потому что несколько возбудителей. Поэтому чтобы полностью излечиться от воспаления лёгких нужно определить возбудителя и подобрать лекарственное средство, или комплекс медицинских препаратов которые бы успешно с ним боролись. А это в домашних условиях сделать нельзя.

При заболевании пневмонией нельзя заниматься лечением народными средствами, так как это может привести к тяжёлым последствиям.

Последствия и осложнения после самолечения воспаления легких

Лечиться народными средствами можно уже в фазе выздоровления, но не в начале или на пике заболевания. Последствиями самолечения может быть:

- Хроническое воспаление лёгких. В этом случае человек сам определяет себе диагноз и по совету, например, провизоров начинает лечиться теми же антибиотиками. Но при первых симптомах улучшения прекращает их пить. А может и наоборот. Стремясь быстрее вылечиться, он пьёт ударные дозы антибактериальных средств. Недолеченая пневмония тоже может перерасти в хроническую.

- Абсцесс лёгкого. Разложение ткани на месте воспаления.

- Фиброз лёгкого. Вместо лёгочной ткани образуется соединительная ткань, тем самым уменьшая вентиляционную поверхность лёгких.

- Бронхиальная астма. Тяжелейшее аллергическое заболевание с приступами удушья.

- Сердечная недостаточность.

- Дыхательная недостаточность.

- Летальный исход.

Антибиотики при кашле у детей

Закладывает нос без насморка – что делать и как лечить описано тут.

Глюконат кальция при простуде детям //drlor.online/preparaty/ot-prostudy-i-grippa/glyukonat-kalciya-detyam.html

Видео

Выводы

Если обратить внимание на тревожащие симптомы вовремя и пойти к врачу, то избавиться от заболевания не составит особого труда. Сейчас есть достаточно медицинских препаратов для борьбы с каждым определённым возбудителем. Только вот возбудителя можно выявить только в условиях лаборатории. Но никак не дома. Поэтому самолечением заниматься не стоит. Очень уж много можно всевозможных осложнений получить. Придётся ещё долго бороться и с ними. При первых проявлениях пневмонии у взрослых следует вызвать на дом врача и определиться с лечением заболевания и нужными лекарственными средствами, которые будут эффективными в том или ином случае.

Источник

Дата публикации 31 июля 2018Обновлено 22 июля 2019

Определение болезни. Причины заболевания

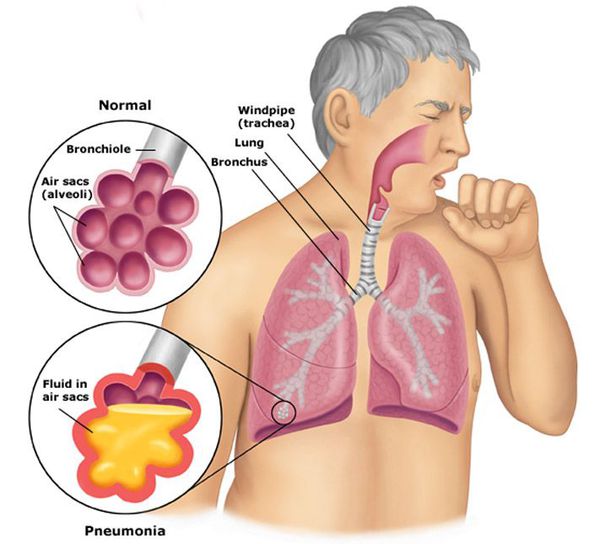

Пневмония (воспаление лёгких) — вариант острой респираторной инфекции, поражающей лёгочную ткань. Лёгкие состоят из небольших мешотчатых образований (альвеол), которые в ходе акта дыхания здорового человека должны наполняться воздухом. При пневмонии альвеолы заполнены жидкостью (экссудатом) и гноем, которые ухудшают газообмен.[1]

Внебольничная пневмония (ВП) — это острое инфекционное заболевание, особенно часто встречающееся среди жителей городов. По статистике, предоставленной разными авторами, в России пневмонией ежегодно заболевает около 1 500 000 человек. В структуре смертности на долю пневмоний в России в 2015 году приходилось до 50% (в группе болезней органов дыхания), в 2016 году смертность от этого заболевания достигла 21 на каждые 100 тысяч жителей.[2]

Перечень возможных возбудителей ВП включает более сотни микроорганизмов (вирусы, грибы, простейшие, но главным образом — бактерии). Однако чаще всего заболевание ассоциировано с относительно небольшим кругом микробных агентов, среди которых:

- пневмококк (S. pneumoniae);

- микоплазма (M. pneumoniae);

- хламидофила (C. pneumoniae);

- гемофильная палочка (H. influenzae);

- респираторные вирусы;

- энтеробактерии;

- золотистый стафилококк (S. aureus);

- легионелла пневмофила (L. pneumophila).

Факторами риска неблагоприятного исхода являются: возраст, мужской пол и сопутствующие заболевания.[3]

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы пневмонии

Переохлаждение организм нередко становится причиной, запускающей процесс развития воспаления лёгких у взрослых. Затем последовательно появляются следующие симптомы:

- неожиданный и очень быстрый подъём температуры тела до фебрильных цифр (свыше 38 °C);

- неспецифические проявления системной интоксикации организма (подавленность, вялость, утомляемость, мышечная слабость, сонливость, головная боль);

- через 3-4 дня возникает сухой кашель, который спустя ещё несколько дней становится влажным — начинает откашливаться слизь (мокрота), часто она имеет ржавый или бурый цвет;

- может появиться боль в грудной клетке на стороне пораженного лёгкого (или же с обеих сторон, если воспаление двустороннее), которая усиливается при кашле и дыхании;

- при дыхании могут выслушиваться хрипы в грудной клетке (слышны не у всех больных);

- одышка (частое дыхание) — является результатом массивного поражения лёгкого и проявлением дыхательной недостаточности;

- одна из сторон грудной клетки (поражённая) может отставать при дыхании.[4]

Патогенез пневмонии

Ведущие механизмы, которые приводят к развитию ВП:

- проникновение в нижние дыхательные пути содержимого ротоглотки (аспирация);

- вдыхание аэрозольной взвеси, содержащей различные микробные агенты;

- проникновение микроорганизмов из очага инфекции, расположенного за пределами лёгких, через кровь;

- перемещение инфекционных агентов из соседних поражённых органов (прямой контакт) или в результате присоединения инфекции с ранящими предметами (оружие) в грудную клетку.[3]

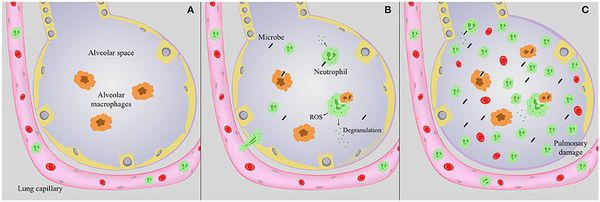

Стартовым импульсом развития пневмонии становится прикрепление (адгезия) микробных агентов к поверхностной мембране клеток эпителия бронхов, особенно при предшествующей дисфункции реснитчатого мерцательного эпителия и изменении мукоцилиарного клиренса.

Следующим шагом в образовании воспаления является размножение микробного агента в клетках бронхиального эпителия. Нарушение целостности мембраны этих клеток приводит к интенсивной продукции биологически активных веществ — цитокинов. Они вызывают направленное движение (хемотаксис) макрофагов, нейтрофилов и целого ряда иных клеток в область воспаления.

На следующих стадиях воспалительного процесса очень значимую роль играет последовательное проникновение (инвазия), жизнедеятельность микроорганизмов внутри клеток и продукция токсинов. Все эти процессы в итоге заканчиваются экссудативным воспалением внутри альвеол и бронхиол. Наступает фаза клинических проявлений болезни.[4]

Классификация и стадии развития пневмонии

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) в разделе «Х. Болезни органов дыхания» пневмония подразделяется на:

- неклассифицированную вирусную пневмонию (аденовирусную и другие);

- пневмококковую пневмонию (S. pneumoniae);

- пневмонию, вызванную гемофильной палочкой (H. influenzae);

- неклассифицированную бактериальную пневмонию, возникшую по причине воздействия клебсиеллы (Klebsiella pneumoniae), стафилококка (Staphylococcus spp), стрептококка группы В и других срептококков, кишечной палочки (Escherichia coli), других аэробных грамотрицательных бактерий и миклопазмы (Mycoplasma pneumoniae). Также к этой группе относятся другие бактериальные пневмонии и пневмонии неуточненной этиологии.

- пневмонию, возникшую по причине воздействия других инфекционных возбудителей: хламидий (Chlamydia spp), а также иных установленных возбудителей инфекций.

- пневмонию, возникающую при заболеваниях, классифицированных в других рубриках (при актиномикозе, сибирской язве, гонорее, нокардиозе, сальмонеллёзе, туляремии, брюшном тифе, коклюше; при цитомегаловирусной болезни, кори, краснухе, ветряной оспе; при микозах; при паразитозах; при орнитозе, ку-лихорадке, острой ревматической лихорадке, спирохетозе);

- пневмонию без уточнения возбудителя.

Данная классификация построена по этиологическому принципу, то есть основывается на виде возбудителя, послужившего причиной воспаления лёгких.[5]

В современной клинической практике самой популярной является классификация, учитывающая три основных фактора: условия появления пневмонии, особенности инфицирования лёгочной ткани и статус иммунной системы пациента. В этом аспекте очень важно отличать внебольничную (ВП) и нозокомиальную (НП) (внутрибольничную) пневмонию, поскольку концепции их лечения разнятся. Внебольничной считают пневмонию, развившуюся за пределами стационара либо выявленную в первые 48 часов после госпитализации в стационар. С 2005 года ряд авторов выделяет пневмонию, связанную с оказанием медицинской помощи.[6]

Осложнения пневмонии

Многие авторы выделяют две категории осложнений, развивающихся при пневмонии — «лёгочные» и «внелёгочные».

К «лёгочным» осложнениям относятся:

- парапневмонический плеврит;

- эмпиема плевры;

- абсцесс и гангрена лёгкого;

- острая дыхательная недостаточность;

- респираторный дистресс-синдром.

«Внелёгочными» осложнениями являются:

- септический шок;

- полиорганная недостаточность;

- менингит;

- миокардит;

- ДВС-синдром.

В настоящее время такое деление представляется весьма условным, поскольку интоксикационный синдром при пневмонии распространяется на весь организм.

Плеврит — воспалительное заболевание, при котором в плевральной полости скапливается избыточное количество жидкости. Наблюдается особенно часто при бактериальной и вирусной природе возбудителя.

Абсцесс лёгкого — патологический инфекционный процесс, проявляющийся образованием в лёгочной ткани более или менее ограниченной полости (> 2 см в диаметре) из-за местного отмирания тканей и последующего гнойного распада. Очень часто к развитию абсцессов приводит инфицирование анаэробными микроорганизмами.

Эмпиема плевры — скопление гноя в плевральной полости, довольно часто становится крайне неблагоприятным исходом течения экссудативного плеврита.

Острая дыхательная недостаточность — резкое нарушение дыхания, при котором уменьшается транспорт кислорода в лёгкие, а обеспечение должного газового состава артериальной крови становится невозможным. В результате недостаточного поступления кислорода наступает «кислородное голодание» (гипоксия). Значительный дефицит кислорода угрожает жизни больного и может потребовать развёртывания мероприятий неотложной интенсивной терапии.

Сепсис — является самым грозным и тяжёлым осложнением пневмонии. Он развивается при проникновении инфекционного агента в кровь, и далее происходит его циркуляция по кровяному руслу. Особенность сепсиса заключается в образовании гнойных очагов во всём теле. Клинические проявления сепсиса очень яркие: температура тела повышается до фебрильных цифр, возникает тяжёлый синдром интоксикации, проявляющийся головной болью, тошнотой, рвотой, реже диареей, кожа становится «землистого» оттенка).

ДВС-синдром — патология со стороны системы гемостаза (свёртывающей и противосвёртывающей системы крови), приводящее к изменению нормальной микроциркуляции в сосудистом русле за счёт массивного кровотечения с одновременным образованием тромбов.[7]

Диагностика пневмонии

Диагностические исследования при ВП направлены на уточнение диагноза, определение возбудителя, оценку тяжести течения и прогноза заболевания, а также на обнаружение осложнений.

Алгоритм диагностики при подозрении на ВП включает:

- подробный сбор анамнеза;

- анализ жалоб пациента;

- физикальное обследование;

- лабораторные и инструментальные исследования, объём которых может быть определен в индивидуальном порядке и обусловлен тяжестью течения ВП, появлением и характером осложнений, сопутствующими болезнями пациента.

Диагноз ВП является доказанным при выявлении у пациента очаговой инфильтрации лёгочной ткани, подтвержденной рентгенологически и, как минимум, двух из перечисленных ниже признаков:

- остро возникшая лихорадка вначале заболевания (температура тела > 38,0 °С);

- кашель с мокротой;

- физические признаки, выявленные в ходе полного физикального обследования (местная крепитация или мелкопузырчатые хрипы, бронхиальное дыхание, притупление звука при перкуссии);

- увеличение общего количества лейкоцитов (> 10·109/л) и/или палочкоядерный сдвиг (> 10%).

Важно! При отсутствии или недоступности рентгенологического подтверждения очаговой инфильтрации в лёгких диагноз «ВП» считается неуточненным. При этом диагноз «Пневмония» может быть обоснован данными эпиданамнеза (истории болезни), наличием соответствующих жалоб и местных проявлений.[3]

Очень важным моментом в диагностике пневмоний является использование метода пульсоксиметрии. Во всех клинических рекомендациях озвучена необходимость измерения сатурации у каждого пациента с воспалением лёгких.[9]

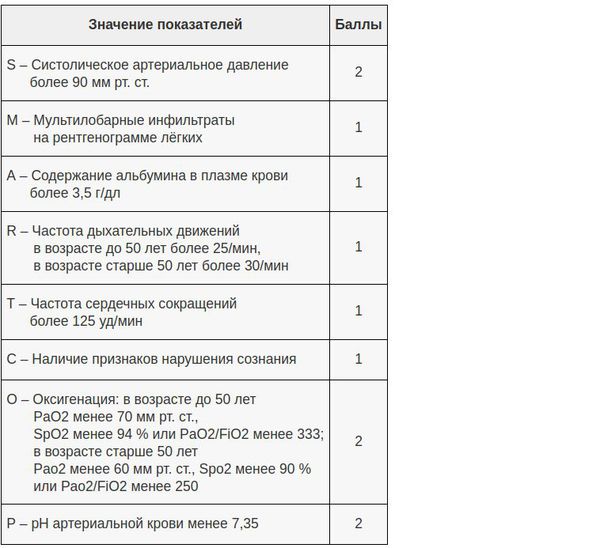

В настоящий момент существует целый ряд диагностических приёмов, позволяющих разделить все ВН на две категории — тяжёлые и нетяжёлые. Так, главной задачей шкал оценки тяжести (бальных систем) является выявление пациентов с неблагоприятным прогнозом и высоким риском осложнений.[8] Примеры таких шкал являются:

- PSI – индекс тяжести пневмонии;

- Шкала CURB-65;

- Шкала SMART-COP.

После определения степени тяжести лечащий врач принимает решение о месте лечения — амбулаторное наблюдение или госпитализация.

Лечение пневмонии

Лечение пациентов с ВП является комплексным и основывается на нескольких базовых принципах:

- назначение антимикробных препаратов;

- адекватная респираторная поддержка при необходимости;

- использование неантибактериальных лекарственных средств (только в случае появления показаний);

- профилактика осложнений.

Чрезвычайно важным является своевременное обнаружение и лечение декомпенсации или обострения сопутствующих заболеваний, так как их наличие/тяжесть может кардинальным образом влиять на течение пневмонии.[10]

Антимикробные препараты

Важно! Антибактериальная терапия (АБТ) может быть назначена только врачом, в противном случае резко возрастает риск лекарственной устойчивости (резистентности) микроорганизмов.

Основные группы антимикробных препаратов, используемых при лечении пневмонии:

- бета-лактамные антибиотики (пенициллины и цефалоспорины);

- макролиды;

- респираторные фторхинолоны.

В некоторых случаях при наличии особых показаний могут быть использованы препараты других групп (тетрациклины, аминогликозиды, линкозамиды, ванкомицин, линезолид).

При вирусных пневмониях (как правило, ассоциированных с вирусом гриппа) наибольшее значение имеют ингибиторы нейраминидазы (оселтамивир и занамивир), которые обладают высокой активностью в отношении вирусов гриппа А и Б.

При лечении амбулаторных пациентов предпочтение отдают пероральным антибиотикам (обычно в таблетированной форме). При лечении пациентов в стационаре используют ступенчатый подход: начинают с парентерального введения антибиотиков (предпочтителен внутривенный путь), в дальнейшем по мере клинической стабилизации пациента переводят на пероральный приём (таблетки).

Длительность антимикробной терапии нетяжёлой ВП определяется индивидуально, при тяжёлой ВП неуточнённой этиологии — продолжается как минимум 10 дней. Осуществление более длительных курсов АБТ (от 14 до 21 дней) рекомендовано только при развитии осложнений болезни, наличии очагов воспаления за пределами лёгочной ткани, инфицировании S.aureus, Legionella spp., неферментирующими микроорганизмами (P.aeruginosa).

В клинической практике очень важным является решение о возможности прекращения АМТ в нужный момент. Для этого разработаны критерии достаточности:

- стойкое снижение температуры тела < 37,2ºС в течение не менее 48 часов;

- отсутствие проявлений интоксикационного синдрома;

- нормализация частоты дыхания (< 20/мин);

- отсутствие гнойной мокроты;

- снижение количества лейкоцитов в крови (< 10·109/л), нейтрофилов (< 80 %), юных форм (< 6 %);

- отсутствие отрицательной динамики на рентгенограмме.[3]

Респираторная поддержка

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) является ведущей причиной смерти пациентов с ВП, поэтому адекватная респираторная поддержка — важнейший компонент лечения таких пациентов (конечно же, в совокупности с системной антибиотикотерапией). Респираторная поддержка показана всем пациентам с ВП при РаО2 < 55 мм рт.ст. или SрO2 < 88 % (при дыхании воздухом).[4]

Кислородотерапия проводится в случае умеренной нехватки кислорода в крови при помощи простой носовой маски или маски с расходным мешком.

Искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) используется в том случае, если даже при ингаляциях кислородом целевой уровень насыщения крови кислородом не достигается.

Показания к ИВЛ при ОДН на фоне ВП:

- абсолютные: остановка дыхания, нарушение сознания (сопор, кома), психомоторное возбуждение, нестабильная гемодинамика (АД сист < 70 мм рт.ст., ЧСС < 50/мин);

- относительные: ЧДД >35/мин РаО2/FiО2 < 150 мм рт.ст., повышение РаСО2 > 20 % от исходного уровня, нарушение сознания.

Неантибактериальная терапия

Представлена тре?