Очаговая пневмония левого легкого лечение

Что такое очаговая пневмония?

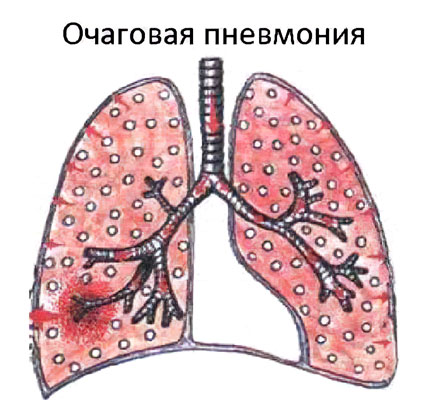

Очаговая пневмония – это острое воспаление, которое сосредоточено на ограниченном участке легочной ткани в пределах долек легкого. Заболевание сопровождается повышением температуры тела, кашлем с отделением небольшого количества мокроты, выраженной интоксикацией организма и болью в грудной клетке.

Очаговая пневмония имеет широкое распространение. На нее приходится около 2/3 от всех случаев воспаления легких. Сначала в патологический процесс вовлекаются бронхи, после чего он распространяется на одну или несколько долек легкого. Поэтому очаговую пневмонию еще называют бронхопневмонией и лобулярной пневмонией.

Код по МКБ-10: J18.0 – бронхопневмония неуточненная, J18.1 – долевая пневмония неуточненная.

Чем отличается очаговая пневмония от крупозной?

Крупозная пневмония также относится к острому воспалению легких, но при ней клиническая картина более ярко выражена. При крупозном воспалении в патологический процесс вовлекается не долька легкого, а его целая доля и плевра, то есть поражение масштабнее.

Причины возникновения и факторы риска

Очаговая пневмония чаще всего выступает в качестве осложнения основного заболевания. Она может развиться на фоне ОРВИ, сопровождающейся воспалением трахеи и бронхов. Массовые вспышки очаговой пневмонии наблюдается на фоне подъема сезонной заболеваемости гриппом. Это связано с тем, что вирусы ослабляют иммунитет, снижают сопротивляемость органов дыхания перед микробными атаками. Причем возбудителем пневмонии в данном случае может стать даже условно-патогенная флора.

Другие заболевания, которые способны выступать в качестве первопричины очаговой пневмонии:

Всевозможные инфекции: корь, коклюш, тиф, менингит и пр.

Вирусная флора: аденовирусы, риновирусы, парагрипп, респираторно-синцитиальные вирусы.

Микробная флора. В 80% случаев причиной пневмонии становятся пневмококки. К иным бактериям-возбудителям воспаления легких относятся: кишечная палочка, менингококк, стафилококк, стрептококк и пр.

Редкими провокаторами болезни являются микоплазмы и хламидии.

Если заболевание первичное, то есть ему не предшествовала иная инфекция, патогенная флора попадает в органы дыхания бронхогенным путем. В остальных случаях имеет место гематогенный или лимфогенный механизм.

Факторы риска по развитию очаговой пневмонии у взрослых:

Снижение иммунитета, как общего, так и местного.

Курение, злоупотребление спиртными напитками.

Переохлаждение.

Стрессы.

Сахарный диабет, ВИЧ.

Попадание в бронхи и легкие токсинов.

Заболевания органов дыхания, например, пневмосклероз, ХОБЛ.

Дефицит витаминов, нерациональное питание.

Госпитальная пневмония часто развивается у лежачих больных. В этом случае главным фактором становится вынужденная иммобилизация.

Симптомы

Очаговая пневмония – опасное заболевание, так как у людей со сниженным иммунитетом она дает смазанную клиническую картину. Температура тела может оставаться в пределах нормы, либо подниматься до субфебрильных отметок. Кашель будет сухим, со скудным отделением мокроты. Поэтому таким людям нужно проявлять особую настороженность. При недомогании, которое не проходит в течение 2-3 дней, нужно обращаться к врачу.

Классические симптомы очаговой пневмонии:

Симптомы | Описание |

Повышение температуры тела | Лихорадка наблюдается не более чем у 50% пациентов. Если лечение было начато вовремя, она отступает через 3-5 дней. У оставшейся части больных температура тела остается на субфебрильных отметках, либо в пределах нормы. |

Кашель | Он может быть сухим или влажным, с отделением мокроты. Чаще всего она представлена слизью, но иногда в ней присутствуют гнойные включения. |

Дыхание | Оно учащается до 25-30 вдохов в минуту, становится жестким. Врач может аускультировать громкие влажные хрипы. Если параллельно у человека развивается бронхит, то хрипы сухие, рассеянные. Шумы трения плевры будут слышны у пациентов с сухим плевритом. |

Одышка | В большинстве случаев она выражена слабо, но при прогрессировании воспаления с захватом нескольких долек, одышка становится более выраженной. |

Боль в груди | Это один из распространенных симптомов. Боль усиливается на глубоком вдохе, при смене положения тела, при прикосновениях к спине. |

Тахикардия | Частота сердцебиения может достигать 110 ударов в минуту. |

Общие симптомы | У больного усиливается слабость, вялость и сонливость, пропадает аппетит. При тяжелом воспалении наблюдается посинение носогубного треугольника. |

Стадии очаговой пневмонии

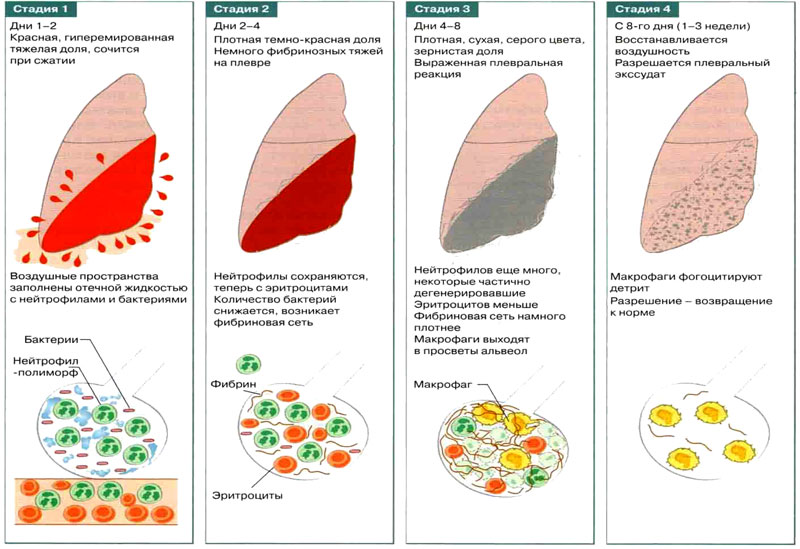

Очаговая пневмония проходит 4 стадии развития:

Стадия прилива. Пораженные ткани гиперемированы, микроциркуляция крови нарушена, проницаемость сосудов повышена. Стенки альвеол в очаге воспаления отекают, легочная ткань становится более эластичной, сосуды, питающие очаг воспаления, резко наполняются кровью. В этот период у больного возникает сухой кашель, появляются боли на вдохе. Продолжительность стадии 1-3 дня.

Стадия красного опеченения. Пропотевающая плазма заполняет альвеолы, они утрачивают воздушность, становятся красными и плотными. В этот период пораженный участок легкого напоминает по своей структуре печень. Боль в груди усиливается, температура тела повышается, нарастают явления интоксикации. Длится эта стадия от 1 до 3 дней.

Стадия серого опеченения. Эритроциты и гемоглобин, просочившиеся в альвеолы распадаются. Пораженный участок легкого приобретает серый оттенок. Клиническая картина характеризуется влажным кашлем, в мокроте возможно появление гноя и большого количества слизи. Температура тела начинает снижаться, может оставаться на субфебрильных отметках, боль в груди присутствует, но она становится менее интенсивной. В целом, самочувствие пациента нормализуется. Эта стадия длится от 2 до 8 дней.

Стадия разрешения. В этот период происходит восстановление нормальной структуры пораженных долек легкого.

Виды

В зависимости от эпидемиологии, очаговая пневмония может быть госпитальной, внебольничной, вызванной иммунодефицитом и атипичной.

В зависимости от возбудителя воспаления легких, различают следующие виды пневмонии:

Бактериальная.

Вирусная.

Грибковая.

Микоплазменная.

Смешанная.

По механизму развития очаговая пневмония может быть:

Первичной (не вызвана другими заболеваниями, развивается как самостоятельная болезнь).

Вторичной (спровоцирована первичным очагом инфекции в организме).

Послеоперационной.

Аспирационной (развивается при попадании инородного тела в бронхи).

Инфаркт-пневмония (спровоцирована закупоркой мелких сосудов тромбами).

Очаговая пневмония может одно- и двусторонней. В зависимости от особенностей течения болезни, различают острое, острое затяжное и хроническое очаговое воспаление легких. Отдельно выделяют неосложненную и осложненную очаговую пневмонию.

По степени тяжести очаговая пневмония может быть:

Легкой. Интоксикация выражена слабо, температура тела не превышает 38 градусов, одышка появляется только на фоне физических нагрузок.

Средней. Интоксикация выражена умеренно, температура тела повышается до 39 градусов, дыхание учащено до 30 в минуту.

Тяжелой. Интоксикация интенсивная, температура тела высокая, может наблюдаться помутнение сознания, одышка доходит до 40 в минуту.

Особенности течения заболевания у детей

У новорожденных очаговая пневмония чаще всего связана с внутриутробным или внутрибольничным инфицированием. У детей дошкольного и школьного возраста главным виновником воспаления легких становится пневмококк. Что касается вторичных инфекций, то опасность представляют бронхиты и бронхотрахеиты.

Симптомы очаговой пневмонии у детей чаще всего манифестируют на 5-7 день от развития простудного заболевания. Температура тела остается в пределах 38 градусов, выраженная лихорадка наблюдается редко.

Родители могут заметить признаки интоксикации, которые проявляются в вялости, сонливости. Кожа становится бледной, аппетит снижается. Грудные дети обильно срыгивают после еды, не исключена рвота.

Кашель может быть сухим и влажным, присоединяется одышка. Носогубный треугольник бледный или синий. У детей особенно заметно втяжение межреберных промежутков со стороны поражения. В дыхании принимает участие вспомогательная мускулатура. Особенно тяжело у детей протекает очагово-сливная пневмония. Она осложняется дыхательной недостаточностью, интенсивной интоксикацией. Не исключена деструкция тканей легких.

При появлении необычных симптомов, родители должны проявить бдительность и обратиться к специалисту.

Диагностика

Диагностика пневмонии начинается со сбора анамнеза и осмотра пациента. Полный цикл исследований:

Перкуссия грудной клетки. Врач определяет притупленный перкуторный звук.

Аускультация. В начале развития болезни со стороны поражения дыхание жесткое (в ограниченном участке легких). По мере ее прогрессирования присоединяются звучные влажные мелкопузырчатые хрипы, воспалительная крепитация слышна реже. За счет очаговости процесса аускультативная картина мозаичная.

Сдача крови на общий анализ. Будет выявлен нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ до 40 мм/час, повышение уровня фибриногена, сиаловых кислот, положительная реакция на С-реактивный белок.

Общий анализ мокроты. Она слизисто-гнойная, в ней повышено количество лейкоцитов и клеток цилиндрического эпителия.

Бактериальный посев мокроты направлен на выявление типа возбудителя болезни и на определение его чувствительности к антибиотикам.

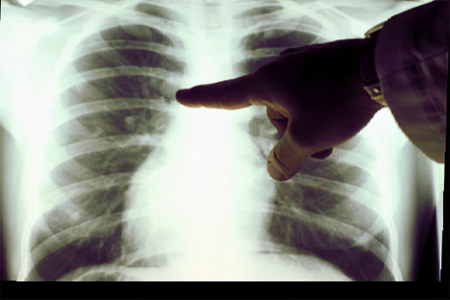

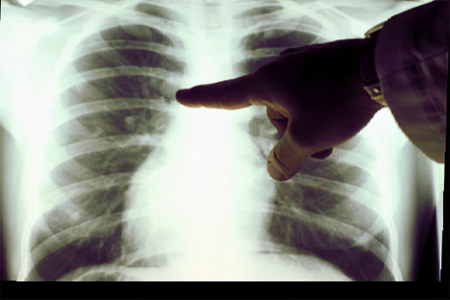

Рентгенография легких. Выявляют очаговые затемненные участки. Чаще всего они расположены в нижних отделах органов дыхания.

Дифференциальная диагностика

Очаговую пневмонию нужно дифференцировать от туберкулеза, альвеолярного рака легких, абсцесса и инфаркта легкого. Чтобы выставить верный диагноз, потребуются данные комплексного обследования, в том числе, рентгенологического и клинико-лабораторного.

В сомнительных случаях данные рентгенографии уточняют с помощью КТ или МРТ легких, бронхоскопии. Чтобы исключить септицемию проводят анализ крови на гемокультуру.

Лечение

Лечение очаговой пневмонии возможно в амбулаторных условиях. В госпитализации нуждаются те пациенты, у которых развивается выраженная интоксикация организма, имеются признаки дыхательной недостаточности.

Основу лекарственной терапии составляют антибиотики. Чем раньше она будет начата, тем выше ее эффективность. Результатов бактериального посева не ждут, препараты врач подбирает на свое усмотрение. Если спустя 3 дня не наблюдается улучшения, антибиотик меняют.

Антибиотики. Чаще всего удается обойтись однокомпонентной схемой. При необходимости использования 2 антибиотиков, нежелательно одновременное применение препаратов бактерицидного и бактериостатического ряда, либо препаратов с однотипным токсическим эффектом.

Традиционные антибактериальные средства для лечения очаговой пневмонии:

Пенициллины: Амоксициллин, Азитромицин, Супракс и пр.

Цефалоспорины: Цефазолин, Цефуроксим, Цефотаксим.

Фторхинолоны: Ципрофлоксацин, Левофлоксацин

Курс длится не менее 10-14 дней. Препараты вводят внутримышечно, а в тяжелых случаях внутриплеврально или эндоброхиально.

Снятие симптомов. Для снятия интоксикации назначают дезинтоксикационные растворы, противовоспалительные препараты. Температуру тела снижают с помощью Ибупрофена или Парацетамола. В качестве десенсибилизирующих средств используют Супрастин, Тавегил, Лоратадин.

Разжижение мокроты. Муколитики и бронхолитики направлены на разжижение мокроты и ее выведение из органов дыхания. Это могут быть такие препараты, как: Теофиллин, Бромгексин, Амброксол, АЦЦ Лонг, Ацетилцистеин.

Ингаляции. Людям с выраженной одышкой необходимы продолжительные ингаляции с увлажненным кислородом.

Рекомендации. В течение всего периода лихорадки пациент должен придерживаться постельного режима. В сутки нужно потреблять не менее 1,5-2 л воды. Меню должно быть щадящим, сбалансированным, с ограничением поваренной соли. Выбирают продукты, богатые витамином А и С. Делают выбор в пользу легкоусвояемых продуктов.

После того, как острые симптомы болезни стихнут, и температура тела придет в норму, больному назначают физиотерапевтические процедуры, среди которых:

Электрофорез с лекарственными препаратами.

УВЧ.

ДМВ-терапия.

Массаж.

ЛФК.

При правильном подборе лекарственных средств выздоровление наступает спустя 2 недели.

Интервью с Базаровым Дмитрием Владимировичем, кондидатом медицинских наук, врачом-хирургом, онкологом, пульмонологом:

Базаров Дмитрий Владимирович – член московского общества хирургов, Европейского респираторного общества, Европейского общества торакальных хирургов, Европейского общества хирургической онкологии. Является соавтором 103 публикаций по проблемам торакальной хирургии, пульмонологии и онкологии, некоторые из них опубликованы в зарубежных научных изданиях.

Осложнение и прогноз

На выздоровление будет указывать отсутствие симптомов, нормализация рентгенологической картины и всех показателей крови. Благодаря своевременно начатой терапии удастся избежать развития осложнений и рецидива болезни. Пациенты, перенесшие пневмонию, должны находиться на контроле у терапевта или пульмонолога в течение полугода.

Наименее благоприятный прогноз у больных с воспалением, вызванным стафилококками, либо осложненным абсцессом или деструкцией легких. Не менее опасны вирусные пневмонии, характеризующиеся молниеносным течением.

Главными осложнениями пневмонии являются:

Обструктивный синдром.

Абсцесс или гангрена легкого.

Плеврит.

Сердечная и дыхательная недостаточность.

Эндокардит или миокардит.

Воспаление почек.

Во многом прогноз обусловлен состоянием иммунной системы больного, а также вирулентностью возбудителя инфекции.

Клинические рекомендации

Клинические рекомендации по ведению пациентов с очаговой пневмонией:

Качественная оценка состояния больного, анализ жалоб, сбор анамнеза.

Обязательное уточнение сопутствующих патологий.

Проведение комплексной диагностики с забором крови и мокроты на анализ, выполнение рентгенографии легких в день обращения пациента к врачу.

Определение места лечения.

Подбор первоначального антибиотика, оценка его эффективности спустя 48-72 часа, принятие решения о дальнейшей терапевтической тактике.

Применение препаратов выбора: Амоксициллин с клавулановой кислотой. При отсутствии эффекта назначение макролидов (Эритромицин или Спирамицин), цефалоспоринов I-III поколения, фторхинолонов или линкозаминов.

На протяжении всего периода лечения за пациентом должен быть установлен тщательный мониторинг, независимо от того, находится он в стационаре или дома.

Профилактика очаговой пневмонии

Профилактика очаговой пневмонии:

Закаливание организма.

Вакцинация от гриппа.

Укрепление иммунитета.

Исключение возможности переохлаждения.

Санация хронических очагов инфекции.

Отказ от вредных привычек. В первую очередь это касается курения.

Лежачие больные нуждаются в особом уходе. С ними необходимо проводить дыхательную гимнастику, выполнять им массаж, возможно применение антиагрегантов. Люди из группы риска должны быть привиты от пневмококковой инфекции.

Источник

Левосторонняя пневмония – это самая редкая форма воспаления лёгкого, которое фиксируется значительно реже, чем правого, однако является более опасной формой заболевания, которое отличается тяжелыми клиническими симптомами.

Если анализировать всю заболеваемость пневмонией, вызванной внегоспитальными факторами, то показатель смертности составляет около 5%. Подавляющее большинство летальности приходится именно на левостороннее воспаление лёгких.

Тяжесть патологии зависит от типа возбудителя, общего иммунного статуса больного, масштаба воспалительного очага. В ряде случаев пневмония протекает без характерной симптоматики. Установить диагноз может профильный специалист на основании дополнительных, аппаратных методов диагностики.

Как возникает заболевание?

Лёгкие — главный парный орган дыхательной системы, в котором осуществляется преобразование кислорода в углекислый газ. Лёгочная ткань состоит из специфических клеток — альвеол, которые выполняют основную дыхательную функцию.

Анатомически левое и правое лёгкое отличаются друг от друга. Правое — выполнено тремя долями, левое — двумя, так как имеет сердечную вырезку. Каждая из долей включает в себя более мелкие сегменты.

Воспалительный очаг в альвеолярной ткани появляется после внедрения, фиксации и активной жизнедеятельности патогенного возбудителя — вируса, бактерии, грибка. В начале заболевания под удар попадают бронхи, а в последствии — масштабы болезнетворного процесса выходят за их пределы.

Особенность левосторонней пневмонии в том, что патологические преобразования воспалительного характера могут сформироваться после травмы, оперативного вмешательства, инъекций, проведенных с нарушением правил стерильности. В этом случае происходит распространение инфекции с током лимфатической жидкости или крови.

Нисходящий путь зарождения левостороннего воспаления лёгких наблюдается при инфекционном эндокардите. При этом состоянии бактериальное воспаление эндокарда (средняя оболочка сердца) может распространиться на близлежащую легочную ткань.

Признаки пневмонии, как правило, определяются только в одном лёгком — левом или правом. Одностороннее воспаление может охватывать разную площадь, от которой зависит форма заболевания:

На небольшой участок — очаговая форма.

В одном или нескольких сегментах — сегментарная/полисегментарная форма. В правом лёгком наиболее часто страдают II, VI, X сегменты, в левом — VI, VIII, IX, X.

В отдельной доле — верхнедолевая или нижнедолевая пневмония.

Во всех долях лёгкого — долевая форма.

Если процесс распространяется на всё лёгкое, регистрируется тотальная форма воспаления.

Левосторонняя пневмония возникает не только при воздушно-капельном заражении человека. Источником заболевания могут стать хирургические вмешательства, бактериальные инфекции внутренних органов, эндокардит.

Отличие правосторонней и левосторонней пневмонии

Формирование левосторонней пневмонии наблюдается достаточно редко. Это обусловлено анатомическими свойствами бронхиального дерева. Дело в том, что левый бронх уже правого, что значительно осложняет его дренирование, кровоснабжение. Своеобразное строение негативно влияет на полноту получаемого лечения. Активные соединения лекарственных препаратов не могут транспортироваться к очагу воспаления в полном объёме. Недостаточное медикаментозное воздействие может существенно затянуть терапию, способствовать трансформации заболевания в затяжную форму, провоцировать развитие тяжелых последствий.

Анатомические особенности позволяют возбудителям пневмонии легче и быстрее проникать именно в правое лёгкое. Самые распространенные патогены — гемофильная палочка, пневмококк, стафилококк. Левое лёгкое наиболее уязвимо для атипичных возбудителей, которые поражают его клетки на фоне ослабленного иммунитета.

Формирование воспаления в верхней доле левого лёгкого отличается стремительным характером, быстрым нарастанием и усугублением клинической картины. Нижнедолевая левосторонняя пневмония чаще всего регистрируется у больных с сердечно-сосудистыми расстройствами.

Клиническая картина

Тяжесть заболевания, тип возбудителя, его восприимчивость к специфической терапии, иммунный статус и возраст больного, масштабы патологического очага — всё это факторы, влияющие на клиническую картину пневмонии.

Внегоспитальная пневмония может протекать в соответствии с двумя основными синдромами:

Типичный синдром. Заболевание проявляется внезапно, характеризуется резким нарастанием температуры тела, возникновением кашля с гнойным отделяемым. Больные жалуются на болезненные ощущения в груди. При исследовании определяются зоны уплотнения в лёгочной ткани. Типичный синдром развивается при инфицировании аэробными и анаэробными микроорганизмами, часть которых развивается в ротовой полости.

Атипичный синдром. Пневмония отличается постепенным усугублением симптомов. Для заболевания характерно появление внелегочной симптоматики — головной боли, миалгии, расстройства пищеварительной функции. Рентгенография показывает незначительные изменения в лёгком. Заболевание развивается при инфицировании хламидия пситаки, туляремией, гистоплазмой, микоплазмой, легионеллой, клебсиеллой.

Признаки заболевания в зависимости от типа возбудителя

Симптомы пневмонии обусловлены типом инфекционного агента. Отличия можно наглядно представить в виде таблицы.

Возбудитель | Особенности клинической картины |

Микоплазма | Зачастую приводит к гемолитической анемии, мультиформной эритеме, энцефалиту, поперечному миелиту, поражению барабанных перепонок |

Легионелла | Характеризуется нарушениями сознания, расстройством функций печени и почек, снижением уровня солей натрия в моче |

Хламидии | При осмотре определяются свистящие хрипы, признаки ангины, осиплость голоса |

Золотистый стафилококк | Первичными признаками являются лихорадка, нарушение дыхания в виде одышки. В дальнейшем присоединяется мокрота, уплотняется легочная ткань |

Нокардии | Для патологии характерно образование своеобразных метастатических очагов на коже, в отделах центральной нервной системы |

Пневмония может развиться, как осложнение, на фоне основной инфекции:

При сезонной вспышке определенного штамма вируса гриппа.

Во время кори, ветряной оспы в сочетании с появлением характерной сыпи.

При синцитиальном вирусе — респираторная инфекция, которая чаще всего наблюдается у детей и взрослых с иммуносупрессией.

Цитомегаловирус— у пациентов с ВИЧ, больных, проходящих иммуноподавляющую терапию после трансплантации органов.

Если пневмония является основной патологией, то клиническая картина проявляется в виде стремительного нарастания температуры тела, лихорадки, упорного сухого кашля без выделения мокроты. Характерно присоединение внелегочных симптомов. На фоне кори, гриппа или ветряной оспы проявляется нарушение дыхательных функций, которые провоцируют развитие вторичного воспаления лёгких.

Пневмония вторичного происхождения может сформироваться одновременно с основным инфекционным заболеванием, независимо от его вирусного или бактериологического происхождения. В ряде случаев воспаление лёгких проявляется, как отдаленное осложнение, спустя несколько дней после ослабления основной симптоматики.

Основные симптомы

Клинические проявления мало чем отличаются от пневмонии другой локализации. Больные жалуются на:

Значительное повышение температуры до 40°С.

Надсадный кашель.

Приступы ночной потливости.

Вязкую мокроту.

При осмотре определяется тахипноэ, синюшность ногтей, акроцианоз.

Одна и та же форма пневмонии протекает совершенно по-разному у разных пациентов. Верификация одинакового возбудителя не может означать одинаковое протекание заболевания и схожий прогноз у различных больных.

Диагностика

Первые признаки левосторонней пневмонии врач может заметить при осмотре больного. Во время дыхательных движений визуально определяется отставание левой части грудной клетки. При перкуссии над пораженными участками левого лёгкого фиксируется более короткий звук. Аускультативно определяются мелкопузырчатые хрипы, признаки крепитации.

Окончательный диагноз устанавливается после рентгенологического исследования. На снимках в верхней или нижней доле регистрируются участки инфильтрации. Если требуется более детальная, уточняющая информация, показано выполнение компьютерной томографии, бронхоскопии.

Лабораторная диагностика. Для установления типа возбудителя проводят бактериологический анализ мокроты.

Исследование крови позволяет установить уровень лейкоцитоза со сдвигом формулы, более высокую СОЭ. Биохимия крови определяет параметры основного плазменного белка.

Лечение

Как мы уже неоднократно говорили, левосторонняя пневмония требует назначения длительного комплексного лечения.

Перед врачами ставится ряд задач:

Ликвидация инфекционного агента.

Восстановление дренажной функции бронхов.

Стабилизация общего иммунитета и устойчивости лёгких к внешним факторам.

Антибактериальная терапия

Антибиотики прописывают как можно раньше, при малейшем подозрении на пневмонию. Этот шаг позволяет облегчить основную симптоматику, предупредить развитие осложнений. Назначение того или иного препарата осуществляется врачом. Он же устанавливает продолжительность приема антибиотика.

Если воспаление лёгких проходит без обострения других хронических расстройств в легкой или среднетяжёлой форме, назначают препараты класса аминопенициллинов, макролидов. В случае, когда пневмония усугубляется сопутствующими патологиями, целесообразно применение цефалоспоринов II-III поколения, амоксиклава в сочетании с макролидами последнего поколения.

Если в течение 2-3 суток не происходит улучшение состояния больного, антибактериальный препарат меняют. Определенный положительный эффект наблюдается при назначении фторхинолонов III-IV поколения (моксифлоксацин, левофлоксацин). В случае, когда пневмония проходит без осложнений, разрешено лечение дома. Больной принимает все предписанные фармсредства, а лечащий врач периодически навещает его и следит за динамикой заболевания. Когда человек отмечает положительные результаты терапии, нельзя самостоятельно прекращать прием того или иного препарата. Это может усугубить общую картину заболевания, особенно у младенцев, детей, возрастных пациентов. Только врач назначает или отменяет лечение.

Пневмония в тяжёлой форме требует госпитализации больного в специализированное отделение. Антибактериальные препараты вводят внутримышечно или внутривенно. Сначала назначают аминопенициллины. Если лечение не даёт положительных сдвигов, начинают использование цефалоспоринов последнего производства, макролидов, респираторных фторхинолонов.

Дополнительные терапевтические методы

Для разжижения мокроты и смягчения её удаления назначают муколитики. Это группа препаратов, способных активизировать функциональность ресничек бронхиального эпителия. В целях детоксикации показаны вливания солевых растворов, глюкозы, альбумина. Для стимулирования общих защитных свойств организма показаны иммунные препараты.

На повышение дренажных свойств бронхов положительно влияет щелочное питьё. Когда стабилизируется температура, разрешается массаж, выполнение некоторых упражнений прямо в постели. Для облегчения устранения отделяемого пациенты с левосторонней пневмонией должны больше лежать на правом боку. Определенную пользу приносит дыхательная гимнастика.

После того, как пациент с левосторонней пневмонией выздоравливает, рекомендован длительный курс иммуностимулирующих препаратов, витаминных комплексов для усиления иммунитета.

Полное восстановление больных после перенесенной левосторонней пневмонии наблюдается практически в 70% случаев. Достаточно высокие показатели обусловлены ранним обращением пациентов в лечебные учреждения, всесторонней диагностикой и комплексным лечением. Вероятность появления осложнений чаще всего связана с наличием параллельных хронических заболеваний, подавляющих защитные функции организма.

Видео – как не умереть от воспаления легких:

Источник