Крупозная пневмония и инфильтративный туберкулез

Пневмония и инфильтративный туберкулез. Крупозная пневмония и инфильтративный туберкулез.Ряд признаков позволяет отличить инфильтративный туберкулез легких от вирусной или вирусно-бактериальной пневмонии. Для последней формы болезни характерно острое начало с быстрым повышением температуры до 39—40°С, обычно резким ознобом, головными болями, одышкой, разбитостью, адинамией вплоть до коллапса, ломотой в пояснице и суставах, болями в груди, потерей аппетита, тошнотой, жаждой, гиперестезией кожи. Обычно при этом отмечаются насморк или заложенность носа, конъюнктивит, ларингит, трахеит, бронхит. Больные жалуются на кашель с выделением необильной слизистой мокроты, иногда с примесью крови. В легких у них прослушивается много рассеянных сухих и влажных хрипов, изменчивых по своему характеру и распространенности. Гематологическая картина неоднотипна: наблюдается лейкопения или лейкоцитоз с резким сдвигом ядерных элементов влево, анэозинофилия, моноцитоз, появляются плазматические клетки, РОЭ значительно ускорена. Микобакгерии туберкулеза в мокроте отсутствуют. Рентгенологически на фоне интерстициальных воспалительных изменений определяются фокусы бронхо-лобулярной, а иногда и лобарпой пневмонии и значительное расширение корней легких. Процесс чаще локализуется в нижних долях легких, но он может развиться в верхних отделах. Вместе с тем следует иметь в виду, что инфильтративный туберкулез может обнаружиться и у больных, переносящих грипп. В подобных случаях природу болезни удается установить только при динамическом наблюдении. Значительная подвижность клинических симптомов, а также физических и рентгенологических изменений в легких указывает на неспецифический характер процесса; их стабильность и прогрессирование, а тем более обнаружение микобактерий в мокроте указывают на туберкулез, который в таких случаях протекает под видом затянувшегося гриппа. На инфильтративный туберкулез может походить стафилококковая пневмония. Она начинается и протекает различно, но чаще остро, с лихорадкой ремиттирующего типа, ознобом, потливостью, болями в груди, одышкой и цианозом, кашлем с выделением гнойной и иногда кровянистой мокроты. Однако в последнее время приходится наблюдать больных, у которых этот симптомокомплекс слабо выражен. Кроме того, у них незначительно выражены физические признаки. Чаще отмечаются нейтрофильный лейкоцитоз и резко ускоренная РОЭ. Рентгенологически при стафилококковой пневмонии обнаруживаются одипочные или множественные, часто округлой или треугольной формы фокусные тени.

Иногда процесс имеет характер сегментарного или долевого поражения с участками просветления за счет распада легочной ткани. При этом обычно отмечаются реактивные изменения со стороны плевры. Такая рентгенологическая картина, в отличие от инфильтративного туберкулеза, весьма изменчива, особенно при применении антибиотиков широкого спектра действия. Остро и обычно без продромальных признаков, с потрясающим ознобом, резкой одышкой, болями в груди, катаром верхних дыхательных путей, herpes labialis начинается крупозная пневмония. У больных отмечаются лихорадочный румянец на лице, сухой и обложенный язык, выраженный цианоз, тахикардия, плохой сон, инотда спутанное сознание. Кашель сопровождается выделением гнойного ржавого цвета мокроты, ь которой отсутствуют микобактерии туберкулеза и находят смешанную, чаще пневмодиплококковую микробную флору. В гемограмме определяются лейкоцитоз, сдвиг нейтрофилов влево до метамиелоцитов, лимфопения, тельца Деле. Физические симптомы в виде массивного притупления, бронхиального дыхания и крепитации значительно выражены и в отличие от туберкулеза весьма изменчивы. Часто крупозная пневмония осложняется сухим или выпотным плевритом. Рентгенологическая картина характеризуется наличием интенсивного гомогенного затемнения, чаще одного — двух сегментов, реже целой доли легкого и более или менее выраженной реакцией плевры. При благоприятном течении болезни все эти патологические изменения быстро подвергаются инволюций и на их месте не остается очаговых теней. Такая динамика не характерна для инфильтративного туберкулеза легких, а тем более творожистой пневмонии» даже при применении всего арсенала современных туберкулостатических препаратов и патогенетических методов лечения. Характерные клинико-рентгенологические признаки позволяют дифференцировать инфильтративный туберкулез от летучего эозинофильного легочного инфильтрата, клиническую картину которого впервые описал Loffler (1932). Этиология этого заболевания различна. Его причинами могут быть инвазия глистов, вирусная инфекция, цветочная пыль и другие аллергизирующие организм вещества. В результате сенсибилизирующего влияния образуются эозинофильные инфильтраты, которые относятся к группе «аллергозов» (И. П. Лернер, Е. С. Брусиловский, 1961). Их патологоанатомическим субстратом является серозное воспаление со значительным скоплением эозинофилов в альвеолах, интерстициальной ткани легких и стенках кровеносных сосудов (Meyenburg, 1944). Аналогичные изменения происходят в плевре, печени, костном мозге и других органах. На этом основании некоторые авторы определяют такой процесс как общее эозинофильное заболевание организма. Клинически оно начинается и протекает остро, подостро или скрыто. В последпем случае эозинофильные инфильтраты в легких обнаруживают при случайном рентгенологическом исследовании преимущественно весной или летом. Но большинство больных жалуются на общее недомогание, пониженный аппетит, одышку, боли в груди, субфебрильную или фебрильную температуру. Одновременно отмечается кашель — сухой или с выделением в небольшом количестве слизистой и тягучей мокроты желтовато-коричневого цвета, что зависит от наличия кристаллов Шарко—Лейдена, образующихся в результате распада эозипофилов. Иногда наблюдаются небольшие кровохарканья. Физические изменения в легких, скудны в виде незначительного укорочения перкуторного звука на ограниченных участках грудной клетки, небольшого количества сухих или мелких влажных хрипов, шума трения плевры. Рентгенологически в различных и нередко в прикорневых отделах легких обнаруживают разной формы, величины и неодинаковой интенсивности затемнения с нечеткими расплывчатыми очертаниями, интерстициальные изменения, расширение корней легких. Иногда при этом выявляется небольшой междолевой или косто-диафрагмальный плеврит. При этом заболевании значительно увеличено количество эозипофилов в периферической крови, иногда до 30—50—90%. Отмеченные клинические признаки отличаются большой подвижностью. Обычно в течение нескольких дней даже без применения лечебных мероприятий снижается температура, исчезают симптомы интоксикации, рассасываются инфильтраты в легких. Более длительно сохраняются интерстициальные изменения и эозинофилия. Возможно, что она поддерживается процессом той же природы в других органах. Все эти особенности течения болезни позволяют исключить туберкулез. Однако следует иметь в виду, что эозинофильиая пневмония в результате сенсибилизации организма может развиться у больных туберкулезом или у лиц, контактирующих с бацилловыделителями. Иногда эозинофильпые инфильтраты у больных туберкулезом возникают в процессе химиотерапии, очевидно, вследствие аллергизирующего действия некоторых туберкулостатических средств. Однако во всех этих случаях сохраняется характерная особенность эозинофильных инфильтратов: их быстрое и бесследное исчезновение после устранения тех или иных факторов, провоцирующих их возникновение. – Также рекомендуем “Инфаркт легкого и инфильтративный туберкулез. Центральный рак легкого и инфильтративный туберкулез.” Оглавление темы “Лечение очагового туберкулеза. Инфильтративный туберкулез.”: |

Источник

Туберкулез и пневмония являются весьма распространенными заболеванием в России. Они сходны в проявлениях, а также имеют инфекционную природу. Возбудителем первого всегда является один из видов микобактерий, провоцирующих типичную клиническую картину «чахотки».

А термин «пневмония» считается обобщающим, подразумевая под собой недуг, причиной которого могут быть кокки, палочка Афанасьева-Пфейффера, Legionella pneumophila, другие бактерии и даже вирусы.

- Рентген

- Терапия

Клиническая картина

Смертность от туберкулеза в России насчитывает 25 000 человек в год. Нередки случаи, когда, подозревая у себя воспаление легких, больные занимаются самолечением. Улучшения клинической картины не наступает, и на поздней стадии болезни при обращении к врачу вырисовывается совершенно другой диагноз: туберкулез легких.

Тяжелые последствия заболевания вплоть до летального исхода обусловлены несвоевременным его обнаружением.

В то время как при правильной постановке диагноза в начале развития болезни прогноз значительно более благоприятный, и лечение осложняется меньшим количеством побочным эффектов.

Туберкулез и пневмония имеют принципиально разные подходы к лечению. Именно поэтому эти заболевания необходимо четко различать.

Туберкулез и пневмония имеют принципиально разные подходы к лечению. Именно поэтому эти заболевания необходимо четко различать.

В большинстве случаев, верно предположить туберкулез или пневмонию можно по симптоматике. Пневмония начинается острым периодом и развивается бурно. Чаще всего она становится осложнением не пролеченного вовремя насморка, бронхита, вызванного гриппом или иной вирусной, а, возможно, и бактериальной инфекцией дыхательных путей. Причиной может стать ослабление иммунитета после химио- или лучевой терапии.

Болезнь сопровождается высокой температурой, сильным кашлем с отхождением мокроты гнойно-слизистого или слизистого характера. Подъемы температуры чередуются со спадами, в результате пациент чувствует,

- упадок сил,

- слабость,

- вялость,

- боль в груди,,

- усиливающаяся при вдохе одышка.

Течение туберкулеза на ранней стадии обычно протекает незаметно для больного, и поражение легких можно выявить только на рентгене. Позже недуг дает о себе знать кашлем, не проходящим по 3-4 месяца со слизистой, гнойно-слизистой мокротой и кровью. Температура держится в диапазоне 37,1-38 градусов, сопровождается потерей аппетита, снижением веса. Щеки приобретают румянец, а глаза – нездоровый блек. Симптомы проявляются волнообразно, носят циклический характер.

Течение туберкулеза на ранней стадии обычно протекает незаметно для больного, и поражение легких можно выявить только на рентгене. Позже недуг дает о себе знать кашлем, не проходящим по 3-4 месяца со слизистой, гнойно-слизистой мокротой и кровью. Температура держится в диапазоне 37,1-38 градусов, сопровождается потерей аппетита, снижением веса. Щеки приобретают румянец, а глаза – нездоровый блек. Симптомы проявляются волнообразно, носят циклический характер.

Иногда туберкулез развивается быстро, подобно пневмонии. В таких случаях постановку диагноза определят анализы и рентгенография.

Еще в начале 20-го века было выведено «золотое правило» отличия методом аускультации. При прослушивании стетоскопом легких больного пневмонией слышны:

- разнообразные хрипы, в том числе влажные мелкопузырчатые,

- бронхиальное дыхание,

- множественные щелчки, возникающие в конце вдоха (крепитация).

При туберкулезе дыхание может соответствовать здоровому состоянию (везикулярное дыхание), влажные хрипы присутствуют в небольшом количестве или отсутствуют вовсе.

Специфика диагностики и лечения

Если клиническая картина заболеваний при физикальном обследовании не всегда дает возможность сразу различить заболевания, то современные лабораторные и инструментальные методы позволяют это сделать безошибочно. Лабораторная диагностика

Чтобы отличить заболевания, существуют следующие анализы:

Общий анализа крови. В обоих случаях наблюдается увеличение скорости оседания эритроцитов. Но для пневмонии характерно значительное повышение лейкоцитов, в то время как при туберкулезе, лейкоцитоз выражен умеренно, повышены моноциты и низок уровень лимфоцитов.

При длительном течении болезни показатель гемоглобина опускается ниже отметки в 100 грамм-процентов.

При длительном течении болезни показатель гемоглобина опускается ниже отметки в 100 грамм-процентов.- Туберкулиновые пробы. Реакция Манту позволяет сделать вывод о сопротивлении иммунитета против атаки микобактерий, а Диаскинтест является дополнительным исследованием, позволяющим оценить активность бактерий.

- Высевание микобактерий в мокроте является самым достоверным анализом. Необходимо делать 2-3 посева. При положительном результате сомнений для диагноза «туберкулез» не остается.

Рентген

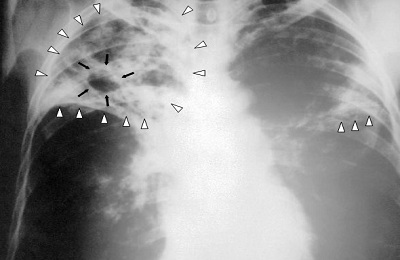

Рентгеновские снимки на сегодняшний день являются самым надежным методом в постановке диагноза заболеваний легких. Их поражение присутствует в обоих случаях, однако картина существенно различается.

Рассмотрим основные отличия этих заболеваний на снимках:

- Локализация поражений легочной ткани. При пневмонии инфильтративные тени, характеризующие очаги поражения, просматриваются, как правило, в 3, 4, 5, 7, 8, 9 долях легкого, преимущественно поражая нижние участки. Туберкулез, в свою очередь, имеет одностороннюю локализацию, в большинстве случаев поражая правую долю легких в 1, 2, 6 сегментах.

-

Очертания теней. При пневмонии инфильтраты (рентгеновские тени) имеют размытые, нечеткие очертания. В острый период заболевания затемнение напоминает дымку, а по мере развития воспаления интенсивность теней возрастает, но нечеткий характер краев сохраняется. Туберкулез же имеет тени с выраженным четким рисунком.

Очертания теней. При пневмонии инфильтраты (рентгеновские тени) имеют размытые, нечеткие очертания. В острый период заболевания затемнение напоминает дымку, а по мере развития воспаления интенсивность теней возрастает, но нечеткий характер краев сохраняется. Туберкулез же имеет тени с выраженным четким рисунком. Форма теней. Очаги поражения при пневмонии, как правило, округлой, неправильной, кольцевидной или веретенообразной формы. Площадь поражения зависит от формы заболевания:

- очаговые тени имеют белый цвет и в диаметре не превышают полутора сантиметров, бывают в начале заболевания или при выздоровлении,

- долевая форма характеризуется полным поражением доли легкого,

- сегментарные тени – инфильтрация определенного сегмента,

- крупозная форма – самый тяжелый вариант, при котором воспаляются оба легких, сопровождается различными множественными очагами теней с обеих сторон органов.

Инфильтраты при туберкулезе зависят от формы данного заболевания:

- Диссеминированный туберкулез сопровождается множественными мелкими очагами до 2 мм в диаметре,

-

Очаговый , имеет один или несколько теней округлой, эллиптической, реже вытянутой формы с низкой интенсивностью, при которой очаги поражений темнее костной ткани,

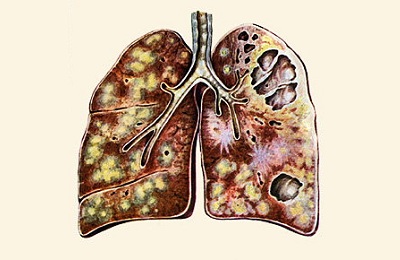

Очаговый , имеет один или несколько теней округлой, эллиптической, реже вытянутой формы с низкой интенсивностью, при которой очаги поражений темнее костной ткани, - Казеозная форма является самой тяжелой и сопровождается затемнением нескольких долей или даже целого легкого, тень изменяется по мере распада от менее интенсивной до более выраженной,

- Кавернозный , характеризуется очаговым затемнением с просветом посередине (каверна).

Рентгеновские снимки может верно интерпретировать только специалист, имеющий опыт работы в данной области.

Терапия

Основа лечения всех видов пневмонии – антибиотики. Выбор лекарства определяется родом бактерий, вызвавших заболевание. При правильном выборе средства на 3-й день болезни должно наступить улучшение состояния и нормализация температуры.

В терапии применяются также разжижающие мокроту и расширяющие бронхи препараты, как внутрь, так и ингаляционно. Частью лечения является физиотерапия в виде лечебной физкультуры и вибромассажа.

В терапии применяются также разжижающие мокроту и расширяющие бронхи препараты, как внутрь, так и ингаляционно. Частью лечения является физиотерапия в виде лечебной физкультуры и вибромассажа.

Лечение туберкулеза – процедура значительно более длительная, включающая пребывание в стационаре 3-4 месяца и несколько месяцев амбулаторного наблюдения. Антибиотики часто бессильны против микобактерий, поэтому используются 4 и 5-е схемы лечения химиотерапией. В редких случаях запущенное заболевания требует хирургического вмешательства.

Своевременное обращение к врачу и правильная постановка диагноза, будь то туберкулез или форма пневмонии, ускорит выздоровление и позволит избежать тяжелых последствий.

Загрузка…

Источник

Вопрос 31. Дифференциальная диагностика инфильтративного туберкулеза легких и пневмонии

При диагностике инфильтративного туберкулеза легких, протекающего по типу бронхолобулярной или сливной бронхолобулярной пневмонии, необходимо обращать внимание на наличие продромального периода, обусловленного туберкулезной интоксикацией. Даже при остром течении заболевания в отличие от пневмонии более чем у половины больных можно установить постепенное нарастание симптоматики, которое нередко вначале интерпретируется как грипп или острая респираторная вирусная инфекция.

У ряда больных проявления инфильтративного туберкулеза легких напоминают симптомы вегетодисфункции (слабость, потливость, повышенная утомляемость, боли в области сердца). Между первым проявлением заболевания и появлением острой симптоматики может быть период улучшения состояния и стихания симптомов, что удлиняет сроки правильной постановки диагноза. Иногда инфильтративный туберкулез легких сопровождается кровохарканьем.

Заболевание туберкулезом легких может носить постепенный или подострый характер. При этом в отличие от пневмонии интоксикационный синдром умеренно выражен, лейкоцитоз не превышает 10 ? 109/л, СОЭ в пределах 20–30 мм/ч.

Физикальные данные при инфильтративном туберкулезе легких обычно скудные, лишь иногда выслушиваются локальные мелкопузырчатые хрипы, чаще при покашливании. Однако при наличии распада хрипы более выражены. Можно сказать, что чем обширнее инфильтративный процесс, тем чаще встречаются хрипы. При пневмонии физикальная картина более выражена, при этом чаще, чем при туберкулезе, выслушиваются бронхиальное дыхание, влажные хрипы и распространенные сухие, обусловленные бронхоспазмом.

У больных инфильтративным туберкулезом легких даже при поражении доли легкого не встречается выраженного бронхиального дыхания, которое всегда наблюдается при пневмонии.

С дифференциально-диагностической точки зрения остается в силе золотое правило фтизиатров начала XX столетия, что при туберкулезе легких обычно выявляется скудная аускультативная симптоматика при наличии довольно обширных специфических поражений легких, в то время как у больных пневмонией, даже при ограниченных воспалительных изменениях в легких, выслушивается выраженное бронхиальное дыхание с обилием разнокалиберных хрипов.

Существенных различий в клинических проявлениях у больных инфильтративным туберкулезом легких и пневмонией не отмечается. Однако такие симптомы, как кровохарканье и отсутствие хрипов при аускультации, встречаются почти в 2 раза чаще у больных инфильтративным туберкулезом легких, в то время как плевральная боль, бронхиальное дыхание и крепитация были более характерны для больных пневмонией.

Несколько более значимыми были изменения в периферической крови, при туберкулезе легких – это лимфопения и моноцитоз, а при пневмонии – палочкоядерный нейтрофилез и резко ускоренное СОЭ.

При дифференциальной диагностике туберкулеза легких и пневмонии следует учитывать локализацию процесса в легких. Для инфильтративного туберкулеза характерно преимущественное поражение I, II, VI сегментов, для пневмонии – III, IV, V, VII, VIII, IX и X сегментов.

Бронхолобулярный инфильтрат у большинства больных располагается в пределах 1–2 сегментов легкого и представляет собой негомогенную тень слившихся крупных очагов в один или несколько конгломератов, в центре которых часто выявляется распад.

Округлый инфильтрат является комплексной тенью, состоящей из бронхолобулярного очага и развившегося вокруг него неспецифического воспаления. Это крупные единичные округлые тени, располагающиеся преимущественно во II и VI сегментах, соединенные воспалительной дорожкой с корнем легкого.

Облаковидный инфильтрат формируется в результате слияния множественных бронхолобулярных очагов и представляет собой нежную слабоинтенсивную негомогенную тень с нечеткими, размытыми контурами, обычно в пределах верхней доли легкого, часто отмечается быстрое формирование свежей каверны и очагов бронхогенного обсеменения.

Долевой инфильтративный процесс, как правило, захватывает целую долю легкого, нередко имеет двусторонний характер, патологическое затемнение чаще всего негомогенного характера, с наличием одиночных или множественных полостей распада очагов обсеменения.

Для пневмонии более характерна гомогенная тень при отсутствии деструктивных изменений и очагов бронхогенного обсеменения.

Возможна другая локализация инфильтрата в средней и нижней долях легкого. В этих случаях дифференциальная диагностика инфильтративного туберкулеза легких и пневмонии только по рентгенологическим данным особенно трудна.

При всех вариантах инфильтративного туберкулеза легких характерно не только наличие инфильтративной тени, часто с распадом, но и возможное бронхогенное обсеменение, которое имеет определенные закономерности, что может служить косвенным дифференциально-диагностическим признаком, отличающим туберкулез легких от пневмонии.

Для инфильтратов, локализующихся в верхней доле, характерным является наличие одиночных очагов обсеменения по периферии и в передних (III, IV и V), и нижних (VII, VIII, IX и X) сегментах.

Эти рентгенологические симптомы в значительной степени определяют дифференциальную диагностику с пневмонией различной локализации, для которой они не характерны.

Таким образом, клинико-рентгенологические проявления инфильтративного туберкулеза легких и пневмонии имеют определенные особенности, но они носят косвенный характер. Решающим в диагностики туберкулеза легких является выявление МБТ и обнаружение специфических морфологических признаков при гистологическом исследовании биоптата, полученного при бронхоскопии.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Похожие главы из других книг:

ЛЕКЦИЯ № 7. Менингококковая инфекция. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение

Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококками, протекающее в виде острого назофарингита, гнойного менингита и менингококкцемии.

Вопрос 3. Иммунология туберкулеза

1. В предварительных научных исследованиях была охарактеризована роль CD4 T-лимфоцитов. Они играют важную роль в формировании противотуберкулезного иммунитета. Особенно их роль стала понятной в связи с ростом числа больных туберкулезом

Вопрос 4. Эпидемиология туберкулеза

Основной источник заражения – больной человек, т. е. бациллярный больной, который выделяет большое количество микобактерий в мокроте, но также может быть и крупный рогатый скот (через молоко и молочно-кислые продукты от больных коров

Вопрос 9. Клиническая классификация туберкулеза. Клинические формы первичного туберкулеза

1. Основные клинические формыГруппа 1-я. Первичный туберкулез:1) долокальный: туберкулезная интоксикация у детей и подростков;2) локальный:а) туберкулез внутригрудных

Вопрос 15. Клинические формы вторичного туберкулеза. Осложнения туберкулеза

1. Течение и прогноз цирротического туберкулеза зависят от распространенности, давности цирротических изменений, осложнений и сопутствующих заболеваний. Ограниченные циррозы больные

Вопрос 16. Осложнения туберкулеза

В клиническом течении экссудативного плеврита различают 3 периода: 1) нарастание клинических проявлений заболевания и накопление экссудата; 2) стабилизацию; 3) резорбцию выпота и исчезновение клинических проявлений болезни.Выделяют

Вопрос 17. Осложнения туберкулеза

1. Туберкулез плевры характеризуется следующими морфологическими изменениями в плевре: 1) множественная диссеминация с образованием мелких очагов; 2) одиночные крупные очаги с элементами казеозного некроза; 3) обширная

Вопрос 30. Дифференциальная диагностика

Начало заболевания туберкулезом органов дыхания может быть острым и постепенным, а течение – волнообразным, с периодами обострения (вспышками) и затихания процесса.У большинства больных туберкулез развивается постепенно, с

Вопрос 32. Дифференциальная диагностика казеозной и долевой (крупозной) пневмонии

Казеозная пневмония, как правило, поражает целую долю одного или обоих легких и в начальных фазах заболевания ничем не отличается от лобарной крупозной пневмонии. Клиническая картина при

Вопрос 33. Лечение туберкулеза

1. Современное лечение туберкулеза любой локализации базируется как на общих принципах организации, так и на частных принципах построения собственно антибактериальной или этиотропной туберкулостатической терапии:1) лечение туберкулеза

Вопрос 34. Лечение туберкулеза

1. В связи с различным состоянием микобактериальной популяции на разных этапах болезни научно обоснованным является деление химиотерапии туберкулеза на 2 фазы лечения.1. Начальная (интенсивная) фаза лечения направлена на подавление быстро

Вопрос 35. Современные режимы химиотерапии туберкулеза легких, вызванного лекарственно-чувствительными и лекарственно-резистентными микобактериями (продолжение)

Основные противотуберкулезные препараты: изониазид (H), рифампицин (R), пиразинамид (Z), этамбутол (E) и

Вопрос 38. Хирургическая тактика в условиях современного течения туберкулеза легких

Хирургические методы используют в лечении больных туберкулезом органов дыхания более 100 лет. Разработаны методики оперативного лечения как ограниченных, так и распространенных форм

Вопрос 39. Хирургическая тактика в условиях современного течения туберкулеза легких (продолжение)

В последние годы уменьшилось число пациентов, которым показана одномоментная кавернопластика. При этом наиболее часто использовались ЭПП, одно– и двухэтапные

Вопрос 41. Профилактика туберкулеза

Вакцинация и ревакцинация проводятся вакциной БЦЖ. Она представляет собой живую высушенную культуру ослабленного, потерявшего вирулентность, но сохранившего иммуногенность (т. е. способность стимулировать развитие

При пневмонии (крупозной и очаговой), экссудативном плеврите, хронической пневмонии, хроническом бронхите, бронхоэктазах, туберкулезе легких и бронхиальной астме фототерапию назначают дополнительно к медикаментозному лечению и проводят только под наблюдением

Источник