Клиника при пневмонии у детей

Категория: Молодым и будущим мамам

Пневмония — общее название воспалительных легочных заболеваний, возникающих самостоятельно или, в качестве осложнений других заболеваний.

Пневмония — инфекционное заболевание. Возбудителями валяются бактерии (стафилококки, стрептококки, пневмококки, кишечная палочка, протей, синегнойная палочка и др.), вирусы, микоплазмы, грибки (кандиды, аспергиллы), паразиты (пневмоцисты), часто смешанная инфекция. Пневмония может быть связана с аспирацией рвотных масс, твердых и жидких инородных тел, с которыми в организм ребенка попадает инфекция. Аспирированные частицы препятствуют нормальному газообмену, способствуют задержанию, размножению и накоплению патогенных микроорганизмов. Воспаление легких у ребенка всегда сопровождается теми или иными нарушениями деятельности не только органов дыхания, но и сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, нервной системы, а также нарушениями иммунитета.

Тип пневмонии, степень тяжести и течение зависят не только от возбудителя, но и от состояния ребенка к моменту заболевания. Частые предшествующие заболевания (особенно ОРЗ и бронхиты), так называемые фоновые состояния (рахит, экссудативный диатез, анемия, очаги хронической инфекции, гипотрофия), усугубляют тяжесть пневмонии, способствуют развитию осложнений, затяжных, рецидивирующих форм заболевания, надолго отодвигают выздоровление.

Большое значение имеет возраст ребенка. У детей, особенно грудного возраста, пневмоний все еще является самой частой причиной летального исхода. Это связано с особенностями анатомии растущего организма, с постоянно напряженным газообменом в системе дыхания в условиях бурного роста и развития и со сравнительно слабыми компенсаторными и резервными возможностями ребенка грудного возраста.

Различают острую, затяжную, рецидивирующую и хроническую пневмонию. В зависимости от преимущественной локализации поражения пневмонию обозначают как очаговую, сегментарную, лобарную и интерстициальную. В зависимости от степени генерализации воспалительного процесса, глубины обменных нарушений и степени поражения других систем и органов выделяют простую, токсическую и токсико-септическую формы пневмонии у детей.

Клиника

Воспаление легких у ребенка может начинаться и постепенно, и остро. Заболеванию пневмонией часто предшествует ОРЗ. У ребенка на фоне субфебрильной или фебрильной температуры (38—39 °С) наблюдаются бледность, ухудшение сна, затруднение носового дыхания, чиханье, сухой поверхностный, беспокоящий ребенка кашель, у грудных детей — отказ от груди, срыгивания, иногда диспепсические явления. Периодически в области носогубного треугольника нередко развивается цианоз, который усиливается при беспокойстве ребенка.

Дыхание учащается, у детей первого года жизни становится аритмичным. Крылья носа напрягаются, становятся неподвижными и бледными. У совсем маленьких детей можно увидеть пенистые выделения изо рта. В области грудной клетки кожная складка на стороне поражения утолщается. Если процесс двусторонний, кожная – складка утолщается на стороне преобладающего поражения. Гипотония кивательных мышц позволяет наблюдать в такт дыханию равномерные покачивания сверху вниз головы ребенка на подушке. В акте дыхания принимает участие вспомогательная мускулатура: отмечается втяжение уступчивых мест грудной клетки (межреберных промежутков, яремной и надчревной ямок).

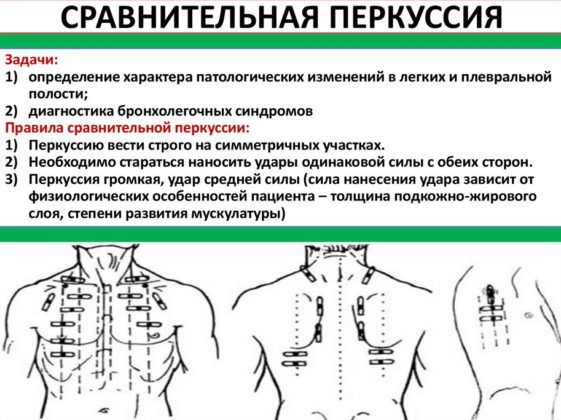

При перкуссии грудной клетки легочный звук приобретает коробочный оттенок из-за эмфиземы легких, иногда можно отметить небольшое укорочение перкуторного звука. На слух дыхание становится жестким, слышны сухие и влажные крупно- и среднепуэырчатые хрипы (сопутствующие явления бронхита).

При пневмонии выслушивается крепитация — своеобразный шум (треск), который появляется в результате разлипания альвеол при прохождении в них струи воздуха во время вдоха. Крепитация напоминает звук, возникающий при разминании пальцами пучка волос около уха. По своему характеру этот звук близок к влажным хрипам, но в противоположность последним он возникает не в бронхах, а в альвеолах. Иногда, особенно у маленьких детей, бывает трудно отличить крепитацию от мелкопузырчатых влажных хрипов. Следует помнить, что крепитация выслушивается только на высоте вдоха и под влиянием кашля не изменяется. Крепитация появляется в виде взрыва и по своему характеру однородна, в то время как хрипы могут прослушиваться во время вдоха и выдоха, изменяются под влиянием кашля и дают разнородные звуки, так как возникают в бронхах разного калибра. Хрипы всегда продолжительнее по звучанию по сравнению с крепитацией.

По мере развертывания пневмонии у ребенка резко учащается дыхание. Соотношение дыхания и пульса вместо 1:4 в норме может составлять 1:8 и даже 1:2. Появляются «охающая» одышка, мучительный навязчивый кашель, раздувание крыльев носа. Перкуторно можно выявить большую зону укорочения и даже притупления легочного звука. В тяжелых случаях у детей расстраивается ритм дыхания, появляются периоды остановки дыхания (апноэ), которые особенно часты и продолжительны у детей первых месяцев жизни. Сердечно-сосудистая система почти всегда вовлекается в патологический процесс. Появляются глухость токов сердца» тахикардия, у маленьких детей — маятникообразный и резко учащенный ритм сердечных сокращений (эмбриокардия). Резко снижается артериальное давление. Пульс становится вялым, малого наполнения и напряжения. У детей старше 1 года могут развиться явления «инфекционного сердца».

Нередко наблюдаются признаки интоксикации: рвота, отказ от груди, потеря аппетита, вплоть до анорексин (полного отсутствия аппетита), вздутие кишечника, повышенное газообразование (метеоризм), частый стул или запор; у детей старшего возраста напряжение мышц брюшной стенки и локальная болезненность в правой илеоцекальной области могут привести к ошибочной диагностике аппендицита. Иногда можно наблюдать увеличение и болезненность печени. Ребенок худеет. Нарушаются обмен веществ, витаминный баланс, страдает тканевое дыхание. Это приводит к гипоксии и сдвигу кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза.

У детей грудного возраста пневмония может привести к острому расстройству питания и пищеварения в виде эксикоза и токсикоза. Косвенными признаками эксикоза являются сухость кожных покровов, яркая гиперемия, сухость и трещины на слизистых, бледность кожи с сероватым оттенком, заострение черт лица, урежение мочеиспусканий и уменьшение количества выделяемой мочи (олигурия), вплоть до полного отсутствия мочеиспускания (анурия).

По мере нарастания токсикоза страдает центральная и вегетативная нервная система, наблюдаются беспокойство, затем адинамия, вялость, апатия, потеря сознания. Лицо ребенка краснеет, но носогубный треугольник бледнеет, приобретает цианотичную окраску. Взор отсутствующий, устремленный в пространство. Конечности становятся бледными и холодными. Отмечается красный дермографизм. Резко выражена потливость, наблюдается озноб. Температура тела поднимается до 39—40 °С и выше и может быть постоянно высокой или волнообразной, иногда гектической (с большими размахами). Нередко наблюдаются ригидность затылочных мышц, напряжение родничка, судороги, менингеальный синдром.

У ослабленных детей, особенно первых месяцев жизни, нередко доминирующей флорой при пневмонии становится стафилококковая (в основном те штаммы, которые в процессе эволюции приобрели устойчивость к пенициллину и его аналогам). Возможна суперинфекция так называемым больничным стафилококком. В этом случае к симптомам токсикоза присоединяются септические осложнения со стороны ушей (отит, антрит), кожи (пиодермия), кишечника (витерит, колит), почек (пиелонефрит), костей (остеомиелит), мозговых оболочек (менингит). Характер поражения легких приобретает абсцедирующую, гнойно-деструктивную или сухую буллезную форму. Образуются гнойники (абсцессы), воздушные полости (буллы), процесс распространяется на плевру. Возможно развитие фибринозного и гнойного плеврита, эмпиемы плевры, пиоторакса и пиопневмоторакса.

Первыми признаками перехода токсической пневмонии в токсико-септическую являются резкое ухудшение общего состояния ребенка, септическая лихорадка до 40 °С с размахами, беспокойство, типичная рентгенологическая картина, выраженный лейкоцитов с резким сдвигом влево вплоть до появления палочкоядерных нейтрофилов, метамиелоцитов и миелоцитов, токсическая зернистость нейтрофилов, резкое ускорение СОЭ.

У детей дошкольного и школьного возраста чаще развивается одна из следующих трех разновидностей острой пневмонии: очаговая (бронхопневмония), сегментарная (чаще полисегментарная) или интерстициальная пневмония. Крупозная пневмония в прежнее время встречалась у относительно крепких детей не моложе 8 дет, способных к быстрой иммунологической перестройке. В настоящее время в связи с ранним применением антибиотиков и сульфаниламидов и чувствительностью к ним бактериальной флоры (пневмококки, стрептококки и др.) типичная лобарная (крупозная) пневмония встречается редко, причем она утратила классическую Динамику крупозного воспаления (стадия прилива, красного и серого опеченения, разрешения). У детей обычно вслед за приливом и лейкоцитарной инфильтрацией наступает фаза разрешения. Некоторые авторы рассматривают крупозную пневмонию у детей как острый процесс сегментарного (полисегментарного) характера. Большое значение в оценке масштаба и характера поражения легочной ткани, бронхов и плевры имеет рентгенологическое исследование грудной клетки.

Затяжные и рецидивирующие пневмонии чаще встречаются у детей второго полугодия жизни и старше 1 года, страдающих врожденными аномалиями бронхов и легких, повторными ОРЗ, затяжными бронхитами, неспецифическими бронхоаденитами, патологией ЛОР-органов (ларингит, фарингит, аденоидит, гайморит, отит, атмоидит), экссудативным диатезом, рахитом, анемией, гипотрофией, лекарственной аллергией, и у детей, перенесших острую пневмонию, лечение которой было’ начато поздно или было неадекватным.

Исключительно большая роль очагов хронической инфекции в ЛОР-органах в формировании инфекционной аллергии и ее тесная связь с затяжными и рецидивирующими пневмониями подчеркиваются некоторыми авторами специальным термином «аденосинусопневмония». Хронический аденоидит характеризуется наличием постоянных выделений из носа (хронический ринит), упорного кашля при засыпании и пробуждении ребенка, субфебрильной температуры.

При затяжной пневмонии патологический процесс длится более 4—6 недель. Нередко выздоровление наступает лишь к 3—8 месяцу от начала заболевания. Одним из главных симптомов затяжной бронхопневмонии является упорный, «трескучий» кашель, часто «пыхтящее» дыхание. Отмечаются бледность и цианоз кожных покровов, слизистых оболочек, умеренная одышка, т. е. дыхательная недостаточность. На фоне приглушенного тимпанита определяется укорочение легочного звука обычно над областью II, VI или X сегментов, Выслушиваются разнокалиберные рассеянные влажные и грубые сухие хрипы на вдохе и выдохе (преобладают явления бронхита). Характерна длительная субфебрильная температура, чередующаяся с нормальной.

В анализе периферической крови отмечают умеренную анемию, небольшой лейкоцитоз, нормальное количество лейкоцитов или лейкопению. СОЭ обычно ускорена, но не свыше 20 мм в час и постепенно нормализуется.

Рецидивирующие бронхопневмонии характеризуются 2—3 и большим числом обострений, возникающих на фоне неразрешившегося процесса в лёгких.

Не следует смешивать рецидивирующие пневмония с повторными, которые могут возникать через большие светлые промежутки после выздоровления от предыдущей, остро протекавшей или даже затяжной пневмонии. У детей в возрасте 8—5 лет иногда в анамнезе удается установить 2—8 повторные пневмонии. В этом случав важно убедиться, что каждая ив этих пневмоний заканчивалась полным выздоровлением.

Затяжные сегментарные пневмонии имеют два исхода. В 70% случаев при правильном лечении они заканчиваются полным рассасыванием воспалительных изменений и восстановлением дыхания в легких. В 30% случаев развивается метапневмонический пневмосклероз с различной степенью деформации бронхов и хронической неспецифической пневмонией.

Источник

Пневмония – опасное воспалительное заболевание легких, которое в некоторых случаях протекает практически бессимптомно. От патологии страдают и взрослые, и дети, но ребенок не всегда может правильно описать свои симптомы. В этой статье мы рассмотрим, каковы опасности пневмонии без повышения температуры у ребенка и как необходимо лечить данное заболевание.

Причины развития пневмонии без повышения температуры

Воспалительный процесс в легочных тканях чаще всего развивается после проникновения туда инфекционных возбудителей. Это могут быть:

- бактерии (пневмококки, стафилококки, стрептококки, хдамидии, эшерихии);

- вирусы (грипп, парагрипп, герпес, аденовирус, ветрянка);

- грибки (кандиды, аспергиллез, отличается тяжелым течением);

- паразиты (легочный сосальщик, аскариды, эхинококк, свиной цепень).

Однако далеко не любой контакт ребенка с вирусами заканчивается пневмонией. Заболевание наступает, когда организм ослаблен, и иммунная система не справляется.

Пневмония у ребенка без температуры возникает по следующим причинам:

- длительное бесконтрольное применение противокашлевых препаратов;

- использование антибиотиков, из-за чего бактерии приспособились;

- низкий иммунитет.

Низкий иммунитет влечет за собой пневмонию без температуры

Риск, что разовьется скрытая пневмония у ребенка, повышается в следующих случаях:

- при нарушениях в развитии;

- заражение во время родов;

- при анемиях;

- при хронических воспалительных процессах носоглотки;

- на фоне частых бронхитов;

- из-за нехватки витаминов и полезных веществ;

- при частых переохлаждениях.

У ребенка способно развиться бессимптомное воспаление легких из-за пассивного курения. Поэтому родители должны быть осторожными с вредными привычками, чтобы не навредить малышу.

Насколько опасна пневмония у ребенка

Если пневмония протекает без повышения температуры тела, то это скрытая форма воспаления легких. Некоторые считают, что такое течение менее опасное. На практике все иначе.

Хотя симптоматика пневмонии без повышения температуры представляется более мягкой, а ребенок не чувствует себя слишком плохо, внутри все равно происходят патологические процессы. Это повлияет на то, как быстро родители обратятся к врачу и начнут адекватное лечение. Тем временем, процесс способен привести к таким последствиям:

- хроническая обструктивная болезнь легких;

- аутоиммунная гемолитическая анемия;

- менингит;

- поражения нервной системы.

Опасность скрытой пневмонии у ребенка еще и в том, что из-за патологических воспалительных процессов в альвеолах нарушается нормальный газообмен. Все органы и системы начинают недополучать достаточное количество кислорода, и возможна гипоксия.

Симптомы скрытой формы пневмонии у ребенка

Обнаружить безтемпературную пневмонию намного сложнее, чем ту, которая протекает по классической форме. Однако если родители внимательны к своему чаду, есть шанс отметить перемены и своевременно обратиться к врачу.

При первых симптомах стоит обратиться к врачу

Изменения в поведении

Вначале ребенок не испытывает симптомов, которые напрямую связаны с пневмонией. Появляющиеся признаки не похожи на проблемы с легкими. Пневмония у ребенка без температуры может выражаться следующими симптомами:

- частые беспричинные капризы;

- плач;

- необычная реакция на привычные вещи;

- раздражительность;

- пугливость;

- тревожность.

У грудничков наблюдаются изменения в поведении. У них нарушается сон, детки становятся более возбужденными. У ребенка 5-6 лет наблюдается вялость и сонливость. Малыш способен отказываться играть и неохотно реагировать на любимые занятия. На деле же это первые признаки бессимптомного течения пневмонии.

Жалобы ребенка

Хорошо, если малыш уже находится в том возрасте, когда в состоянии описать свои ощущения и недомогания. Это поможет родителям быстрее сориентироваться и понять, какая помощь необходима.

Температура не поднимается и жалобы, указывающие на воспалительный процесс в легком, не возникают. Возможны такие симптомы пневмонии у ребенка без температуры:

Отказ от принятия пищи является признаком скрытой пневмонии

- ощущение ломоты в мышцах и суставах;

- слабость во всем теле;

- беспокойства;

- тошнота и рвота;

- диспепсические явления;

- отказ от принятия пищи;

- жажда;

- насморк с выделением прозрачной слизи;

- появление одышки;

- учащенное сердцебиение.

По мере прогрессирования воспаления может возникать боль при совершении глубокого вдоха, появляться чувство нехватки воздуха. Кожа на лице у ребенка может становиться бледной. У некоторых пациентов появлялась обратная реакция: лицо обретало неестественный румянец.

Ребенок постарше может жаловаться на появление головокружения, а родители замечают, что после невысоких физических нагрузок малыш быстро потеет.

Точно определить тип заболевания дыхательных путей лишь по таким симптомам очень проблематично. Поэтому после обращения к специалисту будет необходимо пройти обследования, направления на которые выдаст участковый педиатр.

Методы диагностики пневмонии скрытого течения

Диагностировать бессимптомное воспаление легких может быть сложно. Дело в том, что для постановки диагноза нет симптомов, которые помогли бы быстро определить очаг проблемы. Для выявления пневмонии у ребенка, протекающей без температуры, доктором может быть назначен ряд обследований.

Аускультация. С помощью фонендоскопа лечащий врач внимательно прослушает легкие. Его цель – выявить наличие хрипов, свиста или жесткого дыхания.

Перкуссия. Под этим методом исследования подразумевается простукивание грудной клетки. При отсутствии очагов воспаления все отделы издают отчетливый звонкий звук. Если в некоторых местах звук притупляется и становится глухим, это говорит о скоплении в этих участках легкого слизи и воспаления.

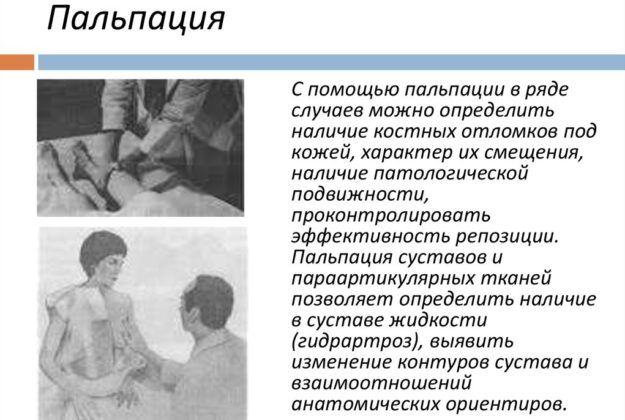

Пальпация. При диагностике заболевания без повышения температуры возможно нащупать изменение рельефа грудной клетки. Внимательное наблюдение за ее движениями во время дыхания поможет увидеть, есть ли участки, которые немного отстают или не движутся совсем.

Анализ крови и мочи. При пневмонии картина результатов анализа будет следующей: лейкоциты и скорость оседания эритроцитов повысятся. Возможны анемические симптомы. Исследование мочи выявляет белок и способно показать повышенную плотность.

Анализ крови и мочи для диагностики пневмонии

Рентген. Это основной метод диагностики, позволяющий с максимальной вероятностью подтвердить наличие пневмонии у ребенка. Даже когда температура в норме, снимок в двух проекциях покажет проблему. При его рассмотрении врач увидит локусы, или очаги воспаления. Корень легких бывает расширенным, а легочный рисунок — более выраженным. Трактовать полученные данные должен только специалист.

КТ и МРТ. Компьютерная и магнитно-резонансная томография проводится редко, только при сложных формах патологии. Для проведения исследования ребенок должен находиться без движения, а достичь этого бывает крайне сложно, разве что с помощью применения наркоза.

Дополнительные методы исследования

Намного реже при заболеваниях без роста температуры применяются такие способы диагностики:

- пульсоксиметрия;

- капнография;

- бронхоскопия;

- бактериологический посев мокроты.

Перед тем, как выдать направление на прохождение диагностических процедур, врач внимательно выслушает пациента и выяснит, какие заболевания были раньше. Во время опроса доктор определит, с какими хроническими болезнями сталкиваются родственники.

Лечение бессимптомной пневмонии

Если родители своевременно обратились к врачу, вполне возможно вылечить ребенка без наступления осложнений. Для лечения детей до 3-х лет в обязательном порядке применяют стационар.

Пневмония у ребенка без температуры в большинстве случаев лечится с использованием антибиотиков. Если получен результат анализа мокроты, нужно точно узнать, какая инфекция оказалась возбудителем заболевания. В большинстве случаев назначаются такие средства:

Препараты нужно принимать только после назначения лечащего врача. Иногда доктор может рекомендовать применять антибиотики и другие медикаменты в виде уколов.

Чтобы облегчить кашель и улучшить отхождение мокроты, назначаются такие лекарственные препараты:

Препараты выпускаются в форме сиропа, таблеток, суспензий. В зависимости от состояния пациента и от анамнеза, могут быть рекомендованы противоаллергические лекарственные средства.

При нормальном течении патологии допускается лечение на дому. При этом родители должны следить, чтобы ребенок своевременно принимал все назначенные врачом препараты.

Чтобы ускорить процесс выздоровления, необходимо:

Обеспечить ребенка обильным питьем для быстрейшего выздоровления

- обеспечить ребенка обильным питьем;

- часто проводить влажную уборку в комнате больного;

- исключить из рациона тяжелые жирные блюда.

В зависимости от состояния пациента, назначается физиотерапия, лечебная гимнастика, дренажный массаж, ингаляции. Если имело место применение антибиотиков, следует пройти курс лечения пробиотиками.

Вовремя начатая терапия пневмонии гарантирует благоприятный исход.

Профилактика против пневмонии среди детей

Если заранее думать о здоровье малыша, можно защитить его от тяжелых и опасных заболеваний. Чтобы пневмония у ребенка без температуры не возникла никогда, следует учитывать следующие рекомендации:

Вести активный образ жизни для профилактики пневмонии

- важно закаливаться, делая это постепенно;

- обливаться;

- принимать воздушные ванны;

- вести активный образ жизни;

- отводить время спорту;

- обеспечить сбалансированное питание;

- применять витаминные комплексы;

- своевременно лечить все простудные и инфекционные заболевания.

Важно несколько раз в год посещать терапевта для профилактического осмотра, в более старшем возрасте сдавать клинические анализы. Постоянное укрепление иммунитета защитит организм ребенка от болезни в период массового заражения.

Бережное отношение к ребенку побудит родителей внимательно следить за любыми переменами в настроении и самочувствии. Только таким способом реально своевременно обнаружить воспалительный процесс в легочных тканях, протекающий без повышения температуры.

Видео по теме: Пневмония — откуда она берется

Источник