Эпидемическая болезнь сопровождающаяся лихорадкой пневмонией

Вирусная пневмония – это воспаление легких, вызванное вирусной инфекцией. Симптомы заболевания схожи с обычной простудой, пациенты жалуются на повышение температуры, кашель, ринит, общую слабость и недомогание.

Клиническая картина зависит от вида возбудителя и состояния иммунитета больного. Пневмония при гриппе может осложняться вторичным бактериальным воспалением дыхательных путей, плевритом, респираторным дистресс-синдромом.

Причины заболевания

Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем, при близком контакте с зараженным человеком, через предметы домашнего обихода, предметы личной гигиены. Проникает в рот или нос, затем поражает клетки слизистых оболочек трахеобронхиального дерева и альвеолы легких.

Вирус гриппа

Наиболее распространенными возбудителями гриппозной пневмонии являются иммунокомпетентные вирусы гриппа типа A, B, парагриппа, респираторно-синцитиальный (RSV), аденовирус. Инкубационный период заболевания длится 3–5 дней, спустя несколько суток после заражения, к вирусной присоединяется бактериальная флора.

Пневмонией при гриппе чаще всего болеют маленькие дети, пожилые люди, лица с ослабленной иммунной защитой организма, страдающие хроническими заболеваниями сердца, верхних дыхательных путей, бронхиальной астмой, артериальной гипертензией, ИБС. В группе риска находятся курильщики, ВИЧ-инфицированные, пациенты с онкологическими патологиями, перенесшие химиотерапию.

Характерные симптомы пневмонии

Вирусное воспаление легких в большинстве случаев протекает в острой форме, высокая температура держится до 2 недель, наблюдаются суточные колебания показателей термометра. Для патологии характерны сезонные эпидемические вспышки гриппа, приходящиеся на осенне-весенний период, холодную, сырую погоду.

Специфические проявления пневмонии:

Вирусные пневмонии

- общая слабость, недомогание, быстрая утомляемость;

- гипертермия до 38,5–39°;

- озноб;

- боли в грудной клетке при вдохе;

- ринит, заложенность носа;

- сухой или влажный кашель;

- повышенное потоотделение;

- отсутствие аппетита;

- одышка;

- синюшность носогубного треугольника;

- ломота, боль в мышцах, суставах.

Парагриппозная пневмония поражает новорожденных младенцев и детей дошкольного возраста. У малышей ярко выражены признаки интоксикации организма в виде тошноты, рвоты, головной боли, диспепсических расстройств. Гипертермия обычно не превышает субфебрильных отметок, респираторные симптомы проявляются умеренно (кашель, ринит).

Аденовирусы вызывают неосложненную пневмонию с выраженной лимфаденопатией и тонзиллитом. При тяжелом течении вирусного воспаления легких у детей и людей с иммунодефицитом поднимается высокая температура до 40°, возникают тонические судороги, геморрагический синдром, дыхательная недостаточность, сильная рвота, диарея.

К наиболее тяжелым осложнениям относится эмпиема, абсцесс легкого, коллапс, гриппозный энцефалит, гипоксемическая кома, возможен летальный исход в течение первой недели с момента манифестации заболевания.

Первичная вирусная пневмония

Такая форма воспаления легких развивается через несколько дней после заражения вирусом гриппа. В первые 2–3 суток больных беспокоят обычные признаки простуды, которые быстро нарастают и прогрессируют. Наблюдается лихорадка, одышка, цианоз кожных покровов, затрудненной дыхание. Кашель влажный с выделением небольшого количества мокроты, иногда в составе жидкости появляются примеси крови.

Первичная гриппозная пневмония чаще всего встречается у людей, страдающих болезнями сердца, почек, дыхательной системы. Возбудители обнаруживаются в бронхиальном секрете, паренхиме легких. Заболевание классифицируют:

- острая интерстициальная пневмония;

- геморрагическое воспаление легких.

В первом случае происходит поражение межуточной ткани легкого с нарушением дыхательной функции. Заболевание протекает в тяжелой форме, вызывает фиброзные, склеротические изменения в легочной паренхиме и нередко имеет неблагоприятный исход.

Первичная геморрагическая пневмония после гриппа вызывает скопление большого количества эритроцитов в бронхиальном экссудате и интерстициальной ткани легких. Наиболее тяжело патология протекает у курящих пациентов, беременных женщин, людей с хроническими недугами сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной системы, выраженными иммунодефицитными состояниями.

Геморрагическая пневмония сопровождается кровохарканием, одышкой, цианозом кожи, носовыми кровотечениями, снижением артериального давления, тахикардией. На фоне высокой температуры тела и сильной интоксикации организма быстро развивается отек легких, ДВС-синдром, дыхательная недостаточность.

Вторичная бактериальная пневмония

Постгриппозное воспаление легких присоединяется к симптомам гриппа через 5–6 суток. Действие вируса сильно снижает иммунную защиту организма, создает благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры в дыхательных путях. Возбудителями патологии могут послужить золотистые стафилококки, гемофильная палочка, пневмококки.

Развитию вторичной бактериальной пневмонии способствует ослабление иммунитета и следующие факторы:

- прием цитостатиков, кортикостероидов, антибиотиков;

- болезни крови: лейкемия, анемия, лимфома;

- ВИЧ-инфекция, СПИД;

- сахарный диабет;

- онкологические заболевания;

- проведенная химиотерапия;

- наркомания;

- длительное переохлаждение.

У больных после утихания лихорадки снова повышается температура тела, откашливается гнойная, вязкая мокрота с примесями крови. В бронхиальном секрете выявляют вирусные агенты и болезнетворные бактерии.

Методы диагностики

При обследовании больных с первичной пневмонией на фоне гриппа перкуторный звук не изменяется, его притупление отмечается во время присоединения вторичной бактериальной инфекции, формирования инфильтрационных очагов в легких. Дыхание жесткое, выслушиваются мелкопузырчатые, свистящие хрипы, крепитация.

Ателектаз легких — его виды

При вирусной пневмонии влажные хрипы чередуются с сухими, изменения происходят в течение 1–2 дней. Патологический процесс объясняется прогрессированием ателектаза, скоплением экссудата, который закрывает просвет бронхов.

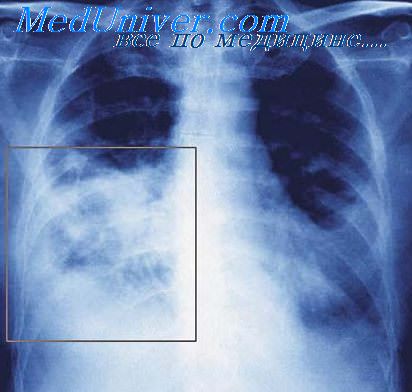

Рентгенологическое исследование выявляет усиление сосудистого рисунка, очаги инфильтрации паренхимы (чаще в нижних сегментах), в редких случаях воспалительный процесс распространяется на целую долю дыхательного органа. По результатам анализа крови диагностируют лейкопению и лимфоцитопению, повышенный титр антител к вирусному агенту, увеличение СОЭ. Для подтверждения этиологии пневмонии проводят исследование мокроты или промывных вод бронхов.

Дифференциальная диагностика проводится с раком, инфарктом легких, атипичным, аспирационным воспалением, облитерирующим бронхиолитом. При постановке диагноза учитывается эпидемиологическая обстановка, наличие специфических антител в крови больного, респираторные симптомы и подтверждение вирусной этиологии по результатам бакпосева мокроты.

Медикаментозное лечение пневмонии

Пациентам рекомендуется соблюдать постельный режим, пить больше жидкости (не менее 2,5 л в сутки), употреблять витамины, калорийную пищу. Этиотропная терапия пневмонии при гриппе проводится противовирусными препаратами:

Антибиотики назначаются при смешанной форме микрофлоры в дыхательных путях в случае присоединения бактериальной инфекции.

Пациентам с пневмонией прописывают лекарственные средства широкого спектра (Цефтриаксон, Супракс) с целью снятия острого воспалительного процесса, уменьшения отечности легочной ткани, предотвращения тяжелых осложнений. Если вирусная инфекция сочетается с микоплазмозной или хламидиозной, дополнительно прописывают антибактериальные средства:

Симптоматическое лечение пневмонии проводят жаропонижающими и муколитическими препаратами (Амброксол, Лазолван, Найз), расширяющими просвет бронхов и облегчающими отхождение вязкой мокроты. Нестероидные противовоспалительные средства (Диклофенак, Ибупрофен) помогают снять плевральные боли, понизить температуру, уменьшить ломоту в теле и суставах. При симптомах дыхательной недостаточности делают кислородные ингаляции.

Медикаменты при пневмонии необходимо принимать в течение 10–14 дней. Для укрепления иммунной системы рекомендуется употреблять витаминные комплексы (Аевит, Компливит) и иммуномодуляторы (Эхинацею, Иммунал). Во время лечения гриппа и пневмонии больные должны кушать отварное мясо, наваристые бульоны, молочные и кисломолочные изделия, свежие овощи.

Профилактика вирусной пневмонии

К основным профилактическим средствам относится вакцинация населения во время сезонных вспышек гриппа. Укрепить иммунитет помогает закаливание, витаминотерапия, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. В холодное время года разрешается принимать иммуномодуляторы: Афлубин, Анаферон. Важно своевременно лечить сопутствующие заболевания внутренних органов.

Необходимо избегать контакта с зараженными больными, мыть руки с мылом после посещения мест большого скопления людей, езды в общественном транспорте. Люди, работающие в большом коллективе, во время эпидемии должны носить защитные марлевые повязки, которые нужно менять каждые 2 часа. Рекомендуется регулярно проветривать квартиру, следить за температурой и влажностью. Если воздух слишком сухой, нужно использовать увлажнители.

Профилактика пневмонии

Человека, заболевшего пневмонией после гриппа, помещают в отдельную комнату, выделяют индивидуальные гигиенические принадлежности, посуду, постельное белье. В помещении необходимо ежедневно проводить влажную уборку с добавлением антисептических препаратов в воду, вытирать пыль.

К мерам профилактики вторичной пневмонии относится наблюдение у врача-пульмонолога после лечения острой стадии заболевания. Через 1, 3 и 6 месяцев рекомендуется сдать анализ крови, мочи, провести биохимическое исследование – ревмопробы.

Последствия вирусной пневмонии после гриппа

Если имеются хронические патологии внутренних органов, необходимо своевременно выполнять поддерживающее лечение. А также показана обязательная санация ротовой полости, дыхательных путей, лечение кариозных зубов. После затяжного воспаления ускорит выздоровление отдых у моря или в специализированном санатории.

Вирусная пневмония развивается при заражении человека вирусами гриппа. Заболевание отличается стремительным течением с высокой температурой и выраженными признаками общего недомогания. При несвоевременно начатом лечении патология быстро прогрессирует и может привести к развитию тяжелых осложнений вплоть до летального исхода.

Видео по теме: Где грипп, там и пневмония

Источник

Пневмония при лихорадке Ку. Пневмония при сыпном тифе

Довольно часто легкие поражаются при лихорадке Ку. Описанию этого заболевания посвящена большая монографическая литература (И.Л. Касаткина, К.М. Лобан и др.). Изменения в легких при лихорадке Ку настолько часты и типичны, что ее называют пневмориккетсиозом в связи с исключительной пневмотропностью возбудителя – риккетсий Бернета. Изменения в легких касаются в основном интерстициальной ткани: они сопровождаются скудными физикальными данными и маловыраженными клиническими проявлениями.

Поэтому Ку-риккетсиозные пневмонии диагностируют только при рентгенологическом исследовании, когда обнаруживают нежные и неясные тени, которые визуализируются только во время глубокого вдоха. По оценке С.А. Рейнберга, риккетсиозные пневмонии характеризуются большим рентгенологическим разнообразием: в начале болезни определяются фокальные экссудативно-воспалительные изменения, позднее присоединяются интерстициальные проявления, они преобладают и в периоде выздоровления. В воспалительный процесс вовлекаются лимфоузлы, а иногда и плевра.

Наиболее выраженные рентгенологические изменения в легких обнаруживают между 4-5-м и 12-14-м днем болезни. Очаги затемнения легких не бывают интенсивными, имеют нежный облаковидный характер обычно с более плотным участком в центре. Тени в легких имеют коническую сегментарную форму. Пневмонические фокусы обычно одиночные и гораздо реже множественные; определяются чаще в нижней доле правого легкого, затем в верхней и еще реже в средней доле. При локализации воспаления в левом легком поражается исключительно нижняя доля. Редко отмечается диффузное поражение обоих легких.

Чаще, чем пневмонии, встречаются бронхиты (около 70%). Остаточные воспалительные явления в легких сохраняются спустя 80-100 дней и более, но всякий процесс завершается полным их рассасыванием. Наряду с поражением легких при лихорадке Ку наблюдаются поражения других органов и систем, что дало основание для выделения фебрильных, тифоподобных, бруцеллезоподобных и нервных форм лихорадки Ку.

Подтверждение диагноза получают постановкой РСК в динамике болезни с антигеном Бернета, которая, по некоторым наблюдениям, становится положительной довольно поздно, иногда к 4-6-й неделе от начала болезни.

Поражение легких при сыпном тифе сводится к частому развитию «сухого» бронхита, сопровождающегося рассеянными сухими хрипами, – так называемая «легочная подпись сыпного тифа» по определению старых авторов. При более тяжелом заболевании развиваются преимущественно нижнедолевые пневмонии с небольшими физикальными данными: притупление перкуторного звука с тимпаническим оттенком, жесткое дыхание, сухие хрипы и крепитация. Кашель со скудной стекловидной мокротой, бедной форменными элементами и почти лишенной микробной флоры (Н.К. Розенберг).

В поздние периоды болезни (между 14-м и 18-м днем) в прошлые эпидемии сыпного тифа отмечались инфаркты, абсцессы и гангрена легких. Не так давно при повторном сыпном тифе – болезни Брилля-Цинссера у больного 66 лет (первое заболевание перенесено им в 6-летнем возрасте) наблюдалось тяжелое течение болезни Брилля с полиорганными поражениями, включавшими не только пневмонию, но и плеврит, миокардит, гепатит, пиелонефрит.

– Также рекомендуем “Легионеллезная пневмония. Пневмония при туляремии и бруцеллезе”

Оглавление темы “Изменения ротоглотки. Причины пневмоний”:

1. Слизистая ротоглотки при вирусных инфекциях. Мягкое небо при поражении вирусами

2. Поражения слизистой рта при бактериальных инфекциях. Признаки ангины

3. Инфекционный мононуклеоз и листериоз. Ротоглотка при туляремии и менингококкемии

4. Стрепококковые поражения ротоглотки. Причины высыпаний на ротоглотке пациента

5. Специфические поражения ротоглотки. Сифилис и туберкулез ротоглотки

6. Функциональное состояние ротоглотки. Распространенные бактериальные пневмонии

7. Редкие причины пневмоний. Микоплазменные и хламидийные пневмонии

8. Пневмония при лихорадке Ку. Пневмония при сыпном тифе

9. Легионеллезная пневмония. Пневмония при туляремии и бруцеллезе

10. Пневмония при лептоспирозе. Гриппозные пневмонии

Источник

Под лихорадкой неясного генеза (ЛНГ) понимаются клинические случаи, характеризующиеся стойким (более 3 недель) повышение температуры тела выше 38°С, которое является главным или даже единственным симптомом, при этом причины заболевания остаются неясными, несмотря на интенсивное обследование (обычными и дополнительными лабораторными методиками). Лихорадки неясного генеза могут быть обусловлены инфекционно-воспалительными процессами, онкологическими заболеваниями, болезнями обмена веществ, наследственной патологией, системными болезнями соединительной ткани. Диагностическая задача состоит в выявлении причины повышения температуры тела и установлении точного диагноза. С этой целью проводят расширенное и всестороннее обследование пациента.

Общие сведения

Под лихорадкой неясного генеза (ЛНГ) понимаются клинические случаи, характеризующиеся стойким (более 3 недель) повышение температуры тела выше 38°С, которое является главным или даже единственным симптомом, при этом причины заболевания остаются неясными, несмотря на интенсивное обследование (обычными и дополнительными лабораторными методиками).

Терморегуляция организма осуществляется рефлекторно и является показателем общего состояния здоровья. Возникновение лихорадки (> 37,2°С при подмышечном измерении и > 37,8 °С при оральном и ректальном) связано с ответной, защитно-адаптационной реакцией организма на болезнь. Лихорадка – один из самых ранних симптомов многих (не только инфекционных) заболеваний, когда еще не наблюдается других клинических проявлений болезни. Это служит причиной трудностей в диагностики данного состояния. Для установления причин лихорадки неясного генеза требуется более обширное диагностическое обследование. Начало лечения, в т. ч. пробного, до установления истинных причин ЛНГ назначается строго индивидуально и определяется конкретным клиническим случаем.

Лихорадки неясного генеза

Причины и механизм развития лихорадки

Лихорадка продолжительностью менее 1 недели, как правило, сопровождает различные инфекции. Лихорадка, длящаяся более 1 недели, обусловлена, скорее всего, каким – либо серьезным заболеванием. В 90 % случаев лихорадка вызвана различными инфекциями, злокачественными новообразованиями и системными поражениями соединительной ткани. Причиной лихорадки неясного генеза может быть атипичная форма обычного заболевания, в ряде случаев причина повышения температуры так и остается невыясненной.

В основе лихорадки неясного генеза могут лежать следующие состояния:

- заболевания инфекционно-воспалительного характера (генерализованные, локальные) – 30 – 50% от всех случаев (эндокардит, пиелонефрит, остеомиелит, абсцессы, туберкулез, вирусные и паразитарные инфекции и др.);

- онкологические заболевания – 20 – 30% (лимфома, миксома, гипернефрома, лейкемия, метастазированый рак легких, желудка и др.);

- системные воспаления соединительной ткани – 10 -20% (аллергический васкулит, ревматизм, ревматоидный артрит, болезнь Крона, системная красная волчанка и др.);

- прочие заболевания – 10 – 20% (наследственные заболевания и болезни обмена веществ, психогенные и периодические лихорадки);

- недиагностируемые заболевания, сопровождающиеся лихорадкой – примерно 10% (злокачественные образования, а также случаи, когда лихорадка проходит спонтанно или после применения жаропонижающих или антибактериальных средств).

Механизм повышения температуры тела при заболеваниях, сопровождающихся лихорадкой, следующий: экзогенные пирогены (бактериальной и небактериальной природы) воздействуют на центр терморегуляции в гипоталамусе посредством эндогенного (лейкоцитарного, вторичного) пирогена – низкомолекулярного белка, вырабатываемого в организме. Эндогенный пироген оказывает влияние на термочувствительные нейроны гипоталамуса, приводя к резкому повышению теплопродукции в мышцах, что проявляется ознобом и снижением теплоотдачи за счет сужения сосудов кожи. Также экспериментально доказано, что различные опухоли (лимфопролиферативные опухоли, опухоли печени, почек) могут сами вырабатывать эндогенный пироген. Нарушения терморегуляции иногда могут наблюдаться при повреждениях ЦНС: кровоизлияниях, гипоталамическом синдроме, органических поражениях головного мозга.

Классификация лихорадки неясного генеза

Выделяют несколько вариантов течения лихорадки неясного генеза:

- классический (известные ранее и новые заболевания (болезнь Лайма, синдром хронической усталости);

- нозокомиальный (лихорадка появляется у больных, поступивших в стационар и получающих интенсивную терапию, спустя 2 и более суток после госпитализации);

- нейтропенический (количество нейтрофилов кандидозе, герпесе).

- ВИЧ-ассоциированный (ВИЧ-инфекция в сочетании с токсоплазмозом, цитомегаловирусом, гистоплазмозом, микобактериозом, криптококкозом).

По уровню повышения различают температуру тела:

- субфебрильную (от 37 до 37,9 °С),

- фебрильную (от 38 до 38,9 °С),

- пиретическую (высокую, от 39 до 40,9 °С),

- гиперпиретическую (чрезмерную, от 41°С и выше).

По длительности лихорадка может быть:

- острой – до 15 дней,

- подострой – 16-45 дней,

- хронической – более 45 дней.

По характеру изменений температурной кривой во времени различают лихорадки:

- постоянную – в течение нескольких суток наблюдается высокая (~ 39°С) температура тела с суточными колебаниями в пределах 1°С (сыпной тиф, крупозная пневмония, и др.);

- послабляющую – в течение суток температура колеблется от 1 до 2°С, но не достигает нормальных показателей (при гнойных заболеваниях);

- перемежающуюся – с чередованием периодов (1-3 дня) нормальной и очень высокой температуры тела (малярия);

- гектическую – наблюдаются значительные (более 3°С) суточные или с промежутками в несколько часов изменения температуры с резкими перепадами (септические состояния);

- возвратную – период повышения температуры (до 39-40°С) сменяется периодом субфебрильной или нормальной температуры (возвратный тиф);

- волнообразную – проявляющуюся в постепенном (изо дня в день) повышении и аналогичном постепенном понижении температуры (лимфогранулематоз, бруцеллез);

- неправильную – не отмечается закономерности суточных колебаний температуры (ревматизм, пневмония, грипп, онкологические заболевания);

- извращенную – утренние показания температуры выше вечерних (туберкулез, вирусные инфекции, сепсис).

Симптомы лихорадки неясного генеза

Основной (иногда единственный) клинический симптом лихорадки неясного генеза – подъем температуры тела. В течение долгого времени лихорадка может протекать малосимптомно или сопровождаться ознобами, повышенной потливостью, сердечными болями, удушьем.

Диагностика лихорадки неясного генеза

Необходимо точно соблюдать следующие критерии в постановке диагноза лихорадки неясного генеза:

- температура тела у пациента 38°С и выше;

- лихорадка (или периодические подъемы температуры) наблюдаются 3 недели и более;

- не определен диагноз после проведенных обследований общепринятыми методами.

Пациенты с лихорадкой являются сложными для постановки диагноза. Диагностика причин лихорадки включает в себя:

- общий анализ крови и мочи, коагулограмму;

- биохимический анализ крови (сахар, АЛТ, АСТ, СРБ, сиаловые кислоты, общий белок и белковые фракции);

- аспириновый тест;

- трехчасовую термометрию;

- реакцию Манту;

- рентгенографию легких (выявление туберкулеза, саркоидоза, лимфомы, лимфогрануломатоза);

- ЭКГ;

- Эхокардиографию (исключение миксомы, эндокардита);

- УЗИ брюшной полости и почек;

- МРТ или КТ головного мозга;

- консультация гинеколога, невролога, ЛОР-врача.

Для выявления истинных причин лихорадки одновременно с общепринятыми лабораторными анализами применяются дополнительные исследования. С этой целью назначаются:

- микробиологическое исследование мочи, крови, мазка из носоглотки (позволяет выявить возбудителя инфекции), анализ крови на внутриутробные инфекции;

- выделение вирусной культуры из секретов организма, ее ДНК, титров вирусных антител (позволяет диагностировать цитомегаловирус, токсоплазмоз, герпес, вирус Эпштейн-Барра);

- выявление антител к ВИЧ (метод энзим – сцепленного иммуносорбентного комплекса, тест Вестерн – блот);

- исследование под микроскопом толстого мазка крови (для исключения малярии);

- исследование крови на антинуклеарный фактор, LE-клетки (для исключения системной красной волчанки);

- проведение пункции костного мозга (для исключения лейкоза, лимфомы);

- компьютерная томография органов брюшной полости (исключение опухолевых процессов в почках и малом тазу);

- сцинтиграфия скелета (выявление метастазов) и денситометрия (определение плотности костной ткани) при остеомиелите, злокачественных образованиях;

- исследование желудочно–кишечного тракта методом лучевой диагностики, эндоскопии и биопсии (при воспалительных процессах, опухолях в кишечнике);

- проведение серологических реакций, в том числе реакции непрямой гемагглютинации с кишечной группой (при сальмонеллезе, бруцеллезе, болезни Лайма, тифе);

- сбор данных об аллергических реакциях на лекарственные препараты (при подозрении на лекарственную болезнь);

- изучение семейного анамнеза в плане наличия наследственных заболеваний (например, семейной средиземноморской лихорадки).

Для постановки верного диагноза лихорадки могут быть повторно проведены сбор анамнеза, лабораторные исследования, которые на первом этапе могли быть ошибочными или неправильно оцененными.

Лечение лихорадки неясного генеза

В том случае, если состояние пациента с лихорадкой стабильное, в большинстве случаев следует воздержаться от лечения. Иногда обсуждается вопрос о проведении пробного лечения пациенту с лихорадкой (туберкулостатическими препаратами при подозрении на туберкулез, гепарином при подозрении на тромбофлебит глубоких вен, легочную эмболию; антибиотиками, закрепляющимися в костной ткани, при подозрении на остеомиелит). Назначение глюкокортикоидных гормонов в качестве пробного лечения оправдано в том случае, когда эффект от их применения может помочь в диагностике (при подозрении на подострый тиреодит, болезнь Стилла, ревматическую полимиалгию).

Крайне важно при лечении пациентов с лихорадкой иметь информацию о возможном ранее приеме лекарственных препаратов. Реакция на прием медикаментов в 3-5% случаев может проявляться повышением температуры тела, причем быть единственным или главным клиническим симптомом повышенной чувствительности к лекарствам. Лекарственная лихорадка может появиться не сразу, а через некоторый промежуток времени после приема препарата, и ничем не отличаться от лихорадок другого генеза. Если есть подозрение на лекарственную лихорадку, требуется отмена данного препарата и наблюдение за пациентом. При исчезновении лихорадки в течение нескольких дней причина считается выясненной, а при сохранении повышенной температуры тела (в течении 1 недели после отмены медикамента) лекарственная природа лихорадки не подтверждается.

Существуют различные группы препаратов, способных вызвать лекарственную лихорадку:

- противомикробные препараты (большинство антибиотиков: пенициллины, тетрациклины, цефалоспорины, нитрофураны и др., сульфаниламиды);

- противовоспалительные средства (ибупрофен, ацетилсалициловая к-та);

- лекарственные средства, применяемые при заболеваниях ЖКТ (циметидин, метоклопрамид, слабительные, в состав которых входит фенолфталеин);

- сердечно-сосудистые лекарственные препараты (гепарин, альфа-метилдопа, гидралазин, хинидин, каптоприл, прокаинамид, гидрохлортиазид);

- препараты, действующие на ЦНС (фенобарбитал, карбамазепин, галоперидол, хлорпромазин тиоридазин);

- цитостатические препараты (блеомицин, прокарбазин, аспарагиназа);

- другие лекарственные препараты (антигистаминные, йодистые, аллопуринол, левамизол, амфотерицин В).

Источник