Экзогенные и эндогенные причины пролежней

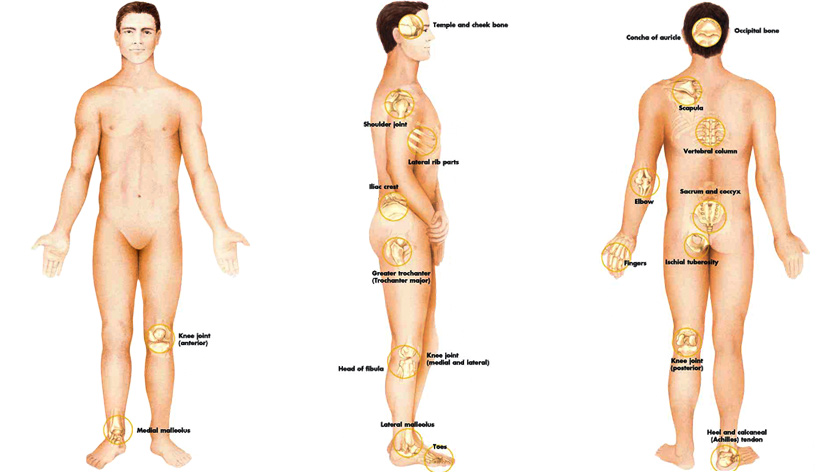

У лежачих больных, полностью или частично парализованных пациентов, высок риск появления пролежней. Места их образования находятся там, где на кожу оказывается постоянное давление: спина (крестец, лопатки, ребра), ягодицы, ноги (бедра, колени, пальцы, стопы и пятки), локтевой сгиб и даже уши.

Причины и факторы риска

Главные враги пациента – трение, давление и время. Если наружное давление на ткани превосходит внутреннее давление капилляров в течении 2 и более часов, то возникновение пролежней почти неизбежно. Происходит это и при постоянном трении. Помимо вышеупомянутых причин, существует еще ряд немаловажных факторов, провоцирующих развитие некроза:

- некачественный уход и несоблюдение правил гигиены,

- нехватка белка в рационе,

- проблемы с весом: его недостаток или избыток,

- атрофия или спазмы мышц,

- повышенные сухость или влажность кожа,

- недержание мочи или кала,

- неврологические болезни и повреждения спинного мозга, приводящие к потере чувствительности,

- заболевания, провоцирующие нарушение кровообращения (сахарный диабет, атеросклероз и т.д.),

- анемия,

- нарушения психики и сознания.

Стадии пролежней

| Определяются по тяжести состояния: | |

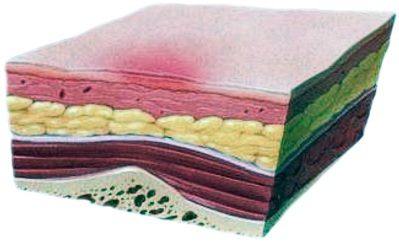

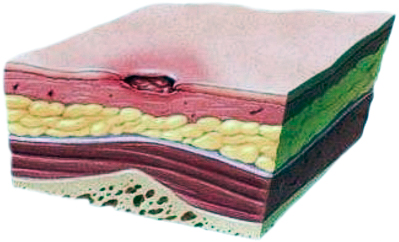

| Первая стадия | Вторая стадия |

|  |

| кожа цела, но покраснела или побагровела, раздражена, отличается болезненностью и/или чувствительностью | имеется поверхностная рана, с отеком, похожая на язву, нередко пролежень выглядит как наполненный жидкостью пузырь |

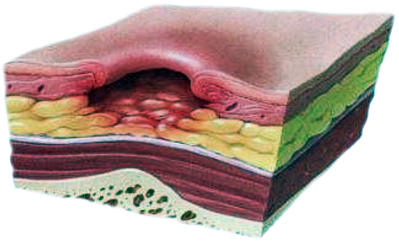

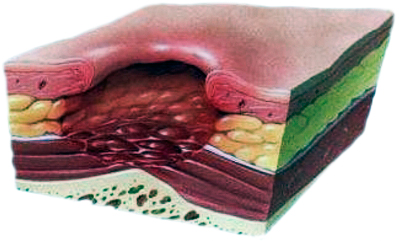

| Третья стадия | Четвертная стадия |

|  |

| глубокая, кратеризированная рана, с покрытым желтоватой некротизированной тканью дном. Она уже достигла жировой клетчатки, но еще не охватила внутренние ткани и органы | омертвение охватывает сухожилия, мышцы и кости, на дне пролежня – омертвевшая темная ткань |

Для оценивания рисков появления пролежней, их стадий и состояния пациента, в России применяется шкала Ватерлоу (скачать тест Waterlow Scale). Она включает данные:

- о поле, возрасте, телосложении, весе,

- наличии или отсутствии недержания, аппетита, нервных расстройств,

- о состоянии кожи,

- подвижности,

- проводимой терапии,

- дополнительных факторах риска.

Баллы суммируются, что указывает на степень риска развития такого осложнения:

- до 9 баллов – риска нет,

- 10-14 – средняя степень,

- 15-19 – повышенная,

- более 20 – очень высокая.

Виды пролежней: сухие и гнойные

Врачи используют несколько классификаций таких травм: по степени, причине возникновения, размерам, видам осложнений, но отдельного упоминания заслуживает разделение на сухой или влажный некроз:

- Сухие пролежни (мумифицированные) – ткани усыхают, как у мумии, у пораженного участка – четкие границы, выделения отсутствуют, инфекции возникают крайне редко. Пациент чувствует себя более-менее нормально, иногда – жалуется на болезненность,

- Гнойные пролежни (пролежневая гангрена) – гораздо опаснее: рана отечная, инфицированная, с гнойными выделениями. Здоровье пациента резко ухудшается: появляются жар, бредовое состояние и/или потеря сознания. Больной мучается от рвоты, сердцебиения и т.д. Если не начать лечение, то начнется заражение крови (сепсис), что чревато летальным исходом.

Лечение 2 типа некроза включает:

- хирургическое удаление гноя и некротического налета, постановку дренажа,

- обработку антисептиком (растворы борной кислоты, фурациллина, перекиси водорода и т.д.),

- наложение повязок, выводящих выделения,

- мази, ферменты, гидрогелевые и альгинатные салфетки и повязки,

- обработку антисептиками и противовоспалительными средствами для ускорения грануляции – как препаратами, так и мазевыми повязками,

- физиопроцедуры,

- метаболические и заживляющие средства на финальной стадии лечения.

Статьи по теме:

Предложения по теме

Перчатки латексные стерильные (текстурированные) – Vogt Medical

Vogt Medical

2239

за упаковку

Нутрикомп Энергия Файбер ликвид (1,56 кКал/мл)

B.Braun

от 455

за штуку

Влажные салфетки Моликар Скин, 50 шт

Paul Hartmann

259

за упаковку

Гель для ран Пронтосан

B.Braun

от 1000

за штуку

Нутрикомп Иммунный ликвид (1,36 кКал/мл)

B.Braun

534

за штуку

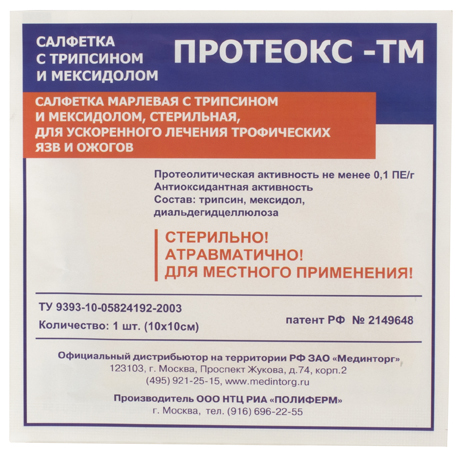

Салфетка с трипсином ПАМ-Т, 10х10 см

НТЦРИА Полиферм

170

за штуку

Протеокс-Т – салфетка с трипсином, 10х10 см

НТЦРИА Полиферм

155

за штуку

-30%

Противопролежневая подушка CQD-J-P

1700 1190

за штуку

-30%

Противопролежневый матрас ИзиЭйр (418Е)

15500 10850

за упаковку

Лосьон для тела Моликар Скин, 500 мл

Paul Hartmann

543

за штуку

Защитная пена – Меналинд (Протектор)

Paul Hartmann

574

за штуку

предзаказ

Перчатки хирургические латексные (микротекстурированные) – Peha-taft latex

Paul Hartmann

4800

за упаковку

предзаказ

Губчатая повязка Аскина Фоам

B.Braun

от 238

за штуку

предзаказ

Гидрогелевая повязка Гидротак Транспарент

Paul Hartmann

от 124

за штуку

предзаказ

Губчатая повязка ГидроТак

Paul Hartmann

от 339

за штуку

предзаказ

![]()

Повязка – ГидроКлин плюс кавити с ПГМБ

Paul Hartmann

от 258

за штуку

предзаказ

Нутрикомп Диабет ликвид (1 кКал/мл)

B.Braun

от 428

за штуку

предзаказ

Нутрикомп Стандарт ликвид (1 кКал/мл)

B.Braun

от 276

за штуку

предзаказ

Серебросодержащая повязка Аскина Калгитроль Аг

BBraun

от 394

за штуку

предзаказ

Гидрогелевая повязка Гелиос, 10х10 см

НТЦРИА Полиферм

220

за штуку

предзаказ

Стерильное покрытие Альгипор-М на раны и ожоги

ГК Пальма

от 110

за штуку

предзаказ

Источник

КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пролежни бывают эндогенные и экзогенные.

Экзогенные пролежни –возникают на поверхности кожи.

Эндогенные пролежни – возникают в глубине мягких тканей.

Экзогенные пролежни бывают наружные и внутренние.

Наружные экзогенные пролежни возникают при сдавливании мягких тканей (особенно в тех местах, где близко расположены костные выступы: в области лодыжек, бугра пяточной кости, мыщелков и вертелов бедренной кости и т.п.) между костью и каким либо внешним предметом (поверхность матраца, гипсовая повязка, шина и т.д.).

Внутренние экзогенные пролежни возникают в стенках раны, слизистой оболочке органа, стенке сосуда в результате длительного пребывания в глубине раны или соответствующем органе жёстких дренажных трубок, плотного тампона, трахеостомической трубки, зубного протеза, катетера.

В возникновении эндогенных пролежней главную роль играет фактор ослабления организма, глубокого нарушения основных его жизненных функций и трофики тканей. Детализируя этиологию эндогенных пролежней, их делят на смешанные и нейротрофические.

Эндогенные смешанные пролежни возникают у истощённых тяжелобольных с глубокими циркуляторными нарушениями, нередко страдающих сахарным диабетом, вынужденных в течение длительного времени лежать в постели неподвижно, не имея сил самостоятельно изменить положение тела или отдельных его частей (ног, рук). В этом случае даже небольшое давление на ограниченном участке приводит к ишемии кожи и подлежащих тканей и образованию пролежней.

Эндогенные нейротрофические пролежни возникают у больных с органическими нарушениями нервной системы (перерыв и контузия спинного мозга, кровоизлияние в мозг, размягчение и опухоли головного мозга, повреждение крупных нервных стволов, направление седалищного нерва и др.). Основную роль в возникновении этого вида пролежней играют резкие нейротрофические расстройства, настолько нарушающие обменные процессы и микроциркуляцию в тканях, что для возникновения пролежней оказывается достаточным давления простыни, одеяла или даже веса собственной кожи, расположенной над костными выступами. Так образуются эндогенные пролежни над верхними передними подвздошными остями у больных с повреждениями спинного мозга, лежащих на спине.

I стадия (циркуляторных расстройств) характеризуется побледнением соответствующего участка кожи, которое быстро сменяется венозной гиперемией, затем синюшностью без чётких границ, ткани приобретают отчётливый вид, на ощупь холодные. В этой стадии при экзогенном пролежне процесс обратим: устранение сдавливания тканей приводит обычно к нормализации местного кровообращения. При пролежне эндогенного происхождения (и при продолжающемся давлении на ткани при экзогенном пролежне) в конце первой стадии на коже появляются пузырьки, которые, сливаясь, обусловливают отслойку эпидермиса с образованием экскориаций. В первой стадии больные редко жалуются на сильные боли, чаще они отмечают слабую локальную болезненность, чувство онемения. У больных с повреждением спинного мозга эритема может возникнуть через несколько часов, а через 20-24 часа в области крестца уже появляются небольшие участки некроза. При эндогенных смешанных пролежнях переход патологического процесса во вторую стадию происходит значительно медленнее.

II стадия (некротических изменений и нагноения) характеризуются развитием некротического процесса. Помимо кожи, некрозу могут подвергаться подкожная клетчатка, фасция, сухожилия и др.

При экзогенном пролежне чаще наблюдается образование сухого некроза, отторжение которого протекает с участием сапрофитной инфекции; при эндогенном пролежне обычно присоединяется воспалительный процесс, вызванный патогенной микрофлорой, и развивается влажная гангрена с явлениями интенсивного нагноения. В тех случаях, когда пролежень развивается по типу сухого некроза, общее состояние больного заметно не отягощается, явления интоксикации не возникают. Мумификации подвергается строго ограниченный участок кожи и подлежащих тканей, нет тенденции к расширению некроза по площади и в глубину. По прошествии нескольких недель мумифицированные ткани начинают постепенно отторгаться, рана зарубцовывается. Подобное клиническое течение пролежней является наиболее благоприятным для больного.

При развитии пролежней по типу влажного некроза, омертвевшие ткани приобретают отёчный вид, из-под них отделяется зловонная мутная жидкость. В распадающихся тканях начинает бурно размножаться пиогенная или гнилостная микрофлора и развивается влажная гангрена, получившая название декубитальной гангрены. Процесс распада и нагноения распространяется по площади и в глубь тканей, быстро достигая костей, которые нередко обнажаются в области пролежня.

Декубитальная гангрена приводит к серьёзному ухудшению общего состояния больного. Клинически это проявляется признаками гнойно- резорбтивной лихорадки – подъёмом температуры до 39-400, учащением дыхания, тахикардией, приглушением сердечных тонов, снижением АД, увеличением печени. В крови обнаруживается лейкоцитоз с нейтрофилёзом, ускорение СОЭ, диспротеинемия; отмечается анемия, протеинурия, гематурия, пиурия и др.

Пролежни могут осложняться флегмоной, абсцессом, гнойными затёками, рожистым воспалением, гнойными тендовагинитами и артритами, газовой флегмоной, кортикальным остеомиелитом и др. Наиболее типичным осложнением для резко ослабленных больных является сепсис.

III стадия (заживления) характеризуется преобладанием репаративных процессов, развитием грануляций, рубцеванием и частичной или полной эпителизацией дефекта.

Во избежание возникновения пролежней следует правильно осуществлять их профилактику, основными элементами которой являются:

1. Постельный комфорт:

· желательно, чтобы поверхность кровати находилась в горизонтальном положении, так как поднятие головного конца способствует наибольшему давлению на крестцовую область;

· поверхность должна быть жёсткой, т.к. на провисающей поверхности пациент прогибается – неравномерное давление на выпуклые места, неизбежное образование складок белья;

· подкладную клеёнку применять в исключительном случае (недержание мочи, кала, т.к. она способствует потливости кожи). Нельзя подкладывать клеёнку под всё тело! Размер не должен превышать 1-2 м!

· простынь гладить, расправлять складки, удалять крошки. Менять бельё, по правилам, не реже 1 раза в 5-6 дней или по мере загрязнения.

2. Уход за кожей.

Необходимо проводить общегигиенические процедуры (лежачим пациентам в постели): умывание, уход за полостью рта, подмывание и т.д.

При обработке кожи не следует протирать всё тело пациента сразу. Сначала протереть одну руку, высушить, закрыть простыней, затем грудь, спину, другую руку и т.д. После влажного обтирания пациент нуждается в полном покое. Обтирать нужно чистой, лучше стерильной салфеткой, смоченной в одном из растворов:

· чистая кипячёная вода

· 10% камфорный спирт

· 0,5% нашатырный спирт

· 60% медицинский спирт

· 1% салициловый спирт

· 2% р-р марганцевокислого калия

· одеколон (1-2 ст.л. на 0,5 литров воды)

· ароматический уксус

· протереть кусочком лимона.

Используют УФО 1 раз в сутки. Кожа перед процедурой должна быть

чистой. Проводят массаж, применяют дорсонваль для раздражения кожи

и её нервно-сосудистого аппарата.

3. Повороты, смена положения.

Медсестра должна периодически напоминать пациенту о необходимости менять положение. Нужно научить пациента поворачиваться на бок: согнуть ноги в коленных суставах, положить их в сторону поворота, повернуть в ту же сторону плечевой пояс, сдвинуть таз назад. В течение суток пациент должен сменить положение 9-10 раз. Ежедневно проводится общегигиеническая гимнастика в проветренной палате без одеяла.

4. Применение противопролежневых средств.

Используется для снятия давления в месте соприкосновения тела пациента с опорной поверхностью.

Применяют специальные кровати, например, гидростатические кровати, крупные надувные мешки или пузырьковые кровати. Их действие основано на создании какой-то плавающей поверхности, на которой располагается пациент. Задачей является создание как можно большей площади для распределения давления, что уменьшает давление, оказываемое на уязвимые участки. Специальные матрацы, например, гидростатические или наполненные измельчённым пеноматериалом или силиконом, основаны на принципе увеличения площади контакта тела с низлежащей опорой поверхностью. Подушки или прокладки, например, овечий мех (натуральный или искусственный) или подушки, наполненные губкой, воздухом, водой, гелем используются для увеличения площади контакта крестцовой области и ягодиц с нижележащей опорной поверхностью.

Предохранение больного от возможности получения ссадин, расчёсов от раздражающих пластырей. Соблюдение чистоты постельного и нательного белья, чистоты в палате, кварцевания. Во время последнего следует открывать участки пролежней.

Наблюдение за функцией мочевого пузыря и кишечника. Это необходимо, т.к. данные нарушения вызывают раздражение кожи вплоть до образования мелких язв, а зуд влечёт за собой расчёсывание и увеличение изъязвленных участков.

Состояние кожи играет немаловажную роль в проблеме пролежней: сухая, шелушащаяся кожа создаёт возможность проникновения инфекции через мелкие трещинки, а влажная (при длительных лихорадочных состояниях), становясь рыхлой, способствует лёгкому травмированию даже при обработке, и тоже является вратами для проникновения инфекции.

Поэтому необходимо 2-3 раза в день кожу в наиболее уязвимых областях тела обмывать водой с мылом и протирать чистой салфеткой, смоченной 10% раствором камфорного спирта или 400 спиртом, оказывающим дубящее действие на кожу, водкой, одеколоном, уксусным раствором (1ст. ложка на 300 мл воды), а затем вытирать досуха.

Целям профилактики пролежней служит также адекватное общее лечение пациента, ликвидация тех патологических явлений, которые послужили причиной образования пролежней.

ТЕМА № 6: «ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНОГО. РОЛЬ МЕДСЕСТРЫ В НАБЛЮДЕНИИ ЗА БОЛЬНЫМИ»

ПЛАН ЛЕКЦИИ № 17:

- Исследование пульса. Графическая запись в температурном листе.

- Дыхание. Физиологические и патологические типы дыхания. Одышка, виды одышки, классификация патологической одышки. Неотложная помощь при возникновении одышки и удушья.

- Артериальное давление (систолическое, диастолическое, пульсовое артериальное давление). Методика измерения артериального давления, анализ полученного результата, регистрация данных артериального давления в температурном листе.

- Отеки. Виды, причины возникновения, методы определения отеков. Понятие о водном балансе, ведение листов учета водного баланса.

Исследование артериального пульса дает возможность получить важные сведения о работе сердца и состоянии кровообращения.

Пульсомназываются ритмические колебания стенки артерии, обусловленные выбросом крови из сердца в артериальную систему и изменением в ней давления в течение систолы и диастолы.

Пальпация сосудов является основным методом исследования пульса. Как правило, пульс начинают исследовать на лучевой артерии, поскольку она располагается поверхностно, непосредственно под кожей, и хорошо прощупывается между шиловидным отростком лучевой кости и сухожилием внутренней лучевой мышцы

Свойства пульса:

ª частота – в норме колеблется от 60-80 ударов в минуту.

Учащение пульса – тахикардия, урежение – брадикардия.

ª ритм – если пульсовые удары следуют один за другим через одинаковые промежутки времени, то говорят о правильном ритме (ритмичном). В противном случае наблюдается неправильный, аритмичный пульс.

ª напряжение пульса определяется силой, которая требуется для надавливания на стенку артерии, чтобы прекратить пульсацию:

– напряжённый пульс – при повышенном артериальном давлении

– мягкий пульс – при пониженном артериальном давлении.

ª наполнение пульса складывается из высоты пульса и от части его напряжения. Оно определяется количеством крови, образуемым пульсовую волну, и зависит от систолического объёма сердца.

ª величина пульса определяется его напряжением и наполнением. Она зависит от степени расширения артерии при сердечном сокращении и от спадания её стенки во время диастолы. По величине различают пульс: большой (при увеличении ударного объема крови, большом колебании давления в артерии, а также при снижении тонуса артериальной стенки, может быть при лихорадке), малый (слабое наполнение и напряжение, наблюдается при тахикардии), нитевидный(величина пульсовых волн на столько незначительная, что он с трудом определяется, может быть при шоке, массивной кровопотере).

Места исследования пульса:

Ø на сонной артерии (центральный)

Ø на лучевой (периферический)

Ø на бедренной (периферический)

Ø на подколенных (периферический)

Ø на височных (периферический)

Ø на артериях тыла стопы.

После исследования пульса медсестра должна зарегистрировать его сначала в листе учета динамического наблюдения, затем в температурном листе: цена одного деления при частоте пульса до 100 ударов в минуту равна 2 удара, при частоте пульса свыше 100 цена одного деления равна 4 удара.

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 1327; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

Источник