Из за травмы легкого пневмонии

Посттравматическая пневмония получила свое название из-за механизма появления, то есть после травмы грудной клетки. Но механическое повреждение должно иметь значительную силу, например, как при автомобильной аварии или падении с высоты. Повреждения могут быть причинены побоями или занятиями спортом. Но эти причины встречаются очень редко. Случается так, что при травме возникает перелом ребер и ушиб легких. Тут необходимо вовремя оказать медицинскую помощь, так как пневмония и переломы требуют немедленного лечения.

Причины

Если серьезная травма пришлась на грудную клетку, то это сбивает ритм и глубину дыхания. В результате больной не может нормально прокашляться, из-за чего происходит задержка бронхиального секрета и нарушается вентиляция легких. Такое скопление приводит к воспалительным процессам в легочных тканях. Посттравматической пневмонией заканчивается примерно 5% всех травм грудной клетки.

Обычно пневмония появляется из-за попадания в организм грамотрицательных бактерий, таких как клебсиелла, ацетобактер и псевдомонада, а также и других вирусов (золотистого стафилококка, кишечной или гемофильной палочки). Но посттравматическая пневмония имеет не вирусное начало, а травматическое. Чем сильнее повреждение, тем выше риск развития недуга.

Причины появления посттравматической пневмонии могут быть следующие:

- если человек получил травму, но его госпитализировали позднее 6 часов с момента повреждения грудной клетки;

- если в результате травмы диагностируется двухсторонний перелом ребер;

- когда для обезболивания применялись неправильные препараты;

- если у пациента ранее были какие-либо серьезные заболевания легких.

Травмы провоцируют пневмонию, так как нарушают нормальную вентиляцию легких. А если назначить лекарственные препараты, которые подавляют деятельность кашлевого центра в мозге, то сразу становится понятным, насколько ситуацию можно усугубить. В норме у каждого человека в организме есть своя патогенная микрофлора, но она «контролируется» иммунитетом. Если тот слабнет, то микроорганизмы начинают активно размножаться. А когда к этому добавляется скопление мокроты в легких и дыхательных путях, то для этих бактерий создается прекрасная среда для размножения.

Важным моментом является и сама характеристика травмы. Если она приводит к гиперемии и отеку тканей, то это все негативно скажется на дыхательной системе. Но каждый такой процесс имеет свое поэтапное развитие.

В первые 12 часов то место, куда пришлось максимальное повреждение, начинает активно наполняться кровью за счет рядом расположенных вен и капилляров. Это приводит к диапедезным нарушениям, когда стенки сосудов остаются целостными.

Через сутки после травмы отек становится выраженным, параллельно с этим образуются места спадения, а легочная ткань начинает отличаться повышенной воздушностью. Тут уже все бронхиальные просветы заполнены слизью, в которой высокая концентрация лейкоцитов, эритроцитов и макрофагов. Главная задача специалиста – максимально быстро и качественно провести терапию, которая поможет вывести слизь из дыхательных путей.

Главная особенность пневмоний при травме – проявление первых признаков спустя 1-2 дня после повреждения. Именно это приводит к тому, что такую проблему не сразу замечают. А если еще принять во внимание, что не все люди сразу обращаются за помощью в медицинское учреждение, то можно понять, что такое заболевание часто бывает диагностировано не на ранних этапах. Именно поэтому лечение порой бывает достаточно тяжелым.

Если знать, какие симптомы при травме сигнализируют о начале развития посттравматической пневмонии, то можно избежать очень многих осложнений, включая смерть.

Симптомы

Как только пострадавший поступает в больницу, врачи сразу же стараются диагностировать посттравматическую пневмонию. Тут важно разграничить воспалительные симптомы от тех, что появляются при ушибах. Первые проявления могут выражаться:

- в появлении кашля, который может даже уже содержать мокроту, причем с кровянистыми включениями;

- одышкой, при этом у больного может возникать ощущение, что он не может сделать полноценный вдох;

- при развитии воспалительных процессов в тканях легких у больного начнет подниматься температура;

- возникают болевые ощущения не только в грудной клетке, куда пришлась травма, но и боль иррадиируется в бок;

- больного может мучить озноб или потливость;

- могут возникать симптомы интоксикации: слабость, расстройство пищеварения, головные боли, снижение или полное отсутствие аппетита.

При серьезной травме у больного диагностируют сухой или экссудативный плеврит, гидропневмоторакс или пневмоторакс, смещение месторасположения внутренних органов. Если больному не оказывают правильного лечения, то посттравматическая пневмония может закончиться полиорганной, дыхательной или сердечно-сосудистой недостаточностью.

Больного должны всесторонне исследовать, так как некоторые анализы помогают выявить пневмонию. К ним относят:

- Анализ крови. Когда в крови наблюдается нейтрофильный лейкоцитоз, значит, в организме присутствуют бактерии. Это определяет дополнение в терапии, так как с ними тоже нужно бороться. В зависимости от того или иного вида бактерий подбираются лекарства.

- Рентген. Такое исследование обязательно. Благодаря ему можно обнаружить наличие экссудации. В зависимости от характера травмы такие участки могут быть совсем маленькими и не иметь четких контуров. Рентген позволяет увидеть ателектаз легких, тромбоэмболию артерий, что дает показания к вероятности развития легочного инфаркта. Рентгенограмма показывает последствия не только травмы, но и деятельности микроорганизмов.

- Бактериологический анализ. Такой метод позволяет конкретизировать вид микроорганизмов, узнать, есть ли у больного какая-либо аллергия на тот или иной антибиотик, который позволят провести адекватное лечение.

В зависимости от того, какие проявляются симптомы и что дает диагностика, специалист может провести прогноз развития заболевания. А это уже напрямую влияет на назначение курса терапии.

Лечение

Если была получена серьезная травма, то необходимо обязательно показаться врачу. Особенно если удар пришелся на грудную клетку. Должно быть замечено любое повреждение – вибрация, которая может затронуть не только внутренние органы, но и мелкие капилляры, способна навредить. Иногда спустя лишь определенное время (иногда это несколько дней или даже недель) начинают проявляться симптомы пневмонии. Медицина может оказаться бессильной в запущенных случаях.

Отдельно внимания заслуживают открытые раны с переломами. Тут в первую очередь проводят реконструкцию поломанных ребер, параллельно делая санацию дна раны. Производится ушивание кожных покровов, чтобы закрыть рану. Как только такие действия произведены, врач приступает к лечению посттравматической пневмонии. Терапия может состоять из нескольких подходов:

- Антибиотики. Тут препараты имеют достаточно широкий спектр. Это обусловлено тем, что пневмония легко развивается с участием различных микроорганизмов. Для этого пациента отправляют на бактериальный анализ, который позволит определить не только вид возбудителя, но и то, есть ли у человека какая-либо аллергия.

- Поливитаминные комплексы. Такие препараты должны контролировать действие антибиотиков, способных негативно воздействовать на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Поэтому врач всегда параллельно выписывает и назначает прием пробиотиков. Они помогут не допустить развития дисбактериоза.

- Если у пострадавшего наблюдаются проблемы с нормальным дыханием, то по приезде в больницу ему проводят мероприятия по респираторной поддержке. Так как травма всегда вызывает боль, то человеку дают или вкалывают обезболивающие препараты. Это является профилактической мерой от развития пневмонии.

- Пункция. Такую процедуру проводят при сложных переломах, так как если не откачать жидкость между листами плевры, то это приведет к началу воспалительных процессов в мягких тканях. Это мероприятие может проводиться несколько раз. Все зависит от тяжести травмы.

- Говоря о лекарствах, стоит также упомянуть бронхорасширяющие препараты. Они необходимы для того, чтобы прочистить дыхательные пути от скопившейся там мокроты. Тут врач может провести бронхоскопическую санацию трахеобронхиального дерева.

Как только окончится острый период перенесения травмы (2-3 недели), больному назначается физиотерапия. К ней относят ингаляции (для очисток легких), магнитотерапию, электрофорез, УФО, вневмомассажные мероприятия. Для восстановления подвижности больному необходимо пройти курс лечебной гимнастики.

Посттравматическая пневмония – это достаточно сложное заболевание, особенно относительно подбора лекарств. Это обосновано тем, что травмы грудной клетки нередко являются полиорганными. А значит, неверно подобранное лекарственное средство может усугубить состояние и без того поврежденных внутренних органов.

Осложнения

Посттравматическая пневмония – одна из разновидностей пневмонии, чаще всего имеет осложнения, среди которых распространенное – эмпиема плевры. Решающую роль играет характеристика больного: его возраст, общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, тяжесть полученной травмы. Прогноз во многом базируется на том, открытая или закрытая травма грудной клетки. Во втором случае врачи ставят более тяжелые прогнозы.

Говоря об осложнениях, их принято делить на 2 категории:

- Внелегочные осложнения. В эту группу относят развитие сепсиса, гепатита, психоза, менингоэнцефалита, гломерулонефрита, энцефалита, мастоидита, менингита, анемии, эндокардита, миокардита и отита.

- Легочные осложнения. В эту группу относят такие возможные развития, как плеврит, бронхит, обструкция легких, пневмосклероз, абсцесс или гангрена легких, ателектаз, парапневмонический экссудативный плеврит.

Если посттравматическая пневмония имела тяжелую форму, при которой наблюдалось поражение и деструкция мягких тканей одного или обоих легких, то высок риск интоксикации. А это, в свою очередь, может привести к сердечной, дыхательной, почечной или печеночной недостаточности. Также на этом фоне может возникнуть сбой в кислотно-щелочном балансе, инфекционно-токсический шок, возникнуть тромбогеморрагический синдром. Объективно оценивая всю приведенную выше информацию про потенциальные осложнения, можно понять, что посттравматическая пневмония – тяжелое состояние организма. А значит, оно требует жесткого контроля со стороны как самого больного, так и врачей.

На самом деле, любая травма всегда имеет определенные последствия для организма.

Тут важно, чтобы пострадавший с пониманием относился к своему здоровью и обязательно посетил врача. Пусть даже в первые дни его ничего беспокоить не будет, лишь через неделю травма может дать о себе знать. А ведь с проблемой намного легче бороться, когда она обнаружена на первых этапах своего развития, чем потом решать осложненную задачу, да и параллельно устранять осложнения.

Источник

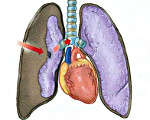

Повреждения легких – травмы легких, сопровождающиеся анатомическими или функциональными нарушениями. Повреждения легких различаются по этиологии, тяжести, клиническим проявлениям и последствиям. Типичными признаками травм легкого служат резкая боль в груди, подкожная эмфизема, одышка, кровохарканье, легочное или внутриплевральное кровотечение. Повреждения легких диагностируются с помощью рентгенографии грудной клетки, томографии, бронхоскопии, плевральной пункции, диагностической торакоскопии. Тактика устранения повреждений легких варьирует от консервативных мероприятий (блокады, физиотерапия, ЛФК) до оперативного вмешательства (ушивание раны, резекция легкого и т. д.).

Общие сведения

Повреждения легких – нарушение целостности либо функции легких, вызванное воздействием механических или физических факторов и сопровождающееся расстройствами дыхания и кровообращения. Распространенность повреждений легких чрезвычайно велика, что связано, прежде всего, с большой частотой торакальной травмы в структуре травматизма мирного времени. В этой группе травм высок уровень летальности, длительной нетрудоспособности и инвалидности. Повреждения легких при травмах груди встречаются в 80 % случаев и в 2 раза чаще распознаются на вскрытиях, чем при жизни пациента. Проблема диагностики и лечебной тактики при повреждениях легких остается сложной и актуальной для травматологии и торакальной хирургии.

Причины

Закрытые повреждения легких могут являться следствием удара о твердую поверхность, сдавления грудной клетки, воздействия взрывной волны. Наиболее частыми обстоятельствами, в которых люди получают подобные травмы, служат дорожно-транспортные аварии, неудачные падения на грудь или спину, удары в грудь тупыми предметами, попадание под завал в результате обрушений и т. д. Открытые травмы обычно сопряжены с проникающими ранениями грудной клетки ножом, стрелой, заточкой, военным или охотничьим оружием, осколками снарядов.

Кроме травматических повреждений легких, возможно их поражение физическими факторами, например, ионизирующим излучением. Лучевые повреждения легких обычно возникают у пациентов, получающих лучевую терапию по поводу рака пищевода, легких, молочной железы. Участки поражения легочной ткани в этом случае топографически соответствуют применявшимся полям облучения.

Причиной повреждений легких могут являться заболевания, сопровождающиеся разрывом ослабленной ткани легких при кашле или физическом усилии. В некоторых случаях травмирующим агентом выступают инородные тела бронхов, которые могут вызывать перфорацию бронхиальной стенки. Еще один вид повреждений, о котором следует упомянуть особо, это вентилятор-индуцированное повреждение легких, возникающее у больных, находящихся на ИВЛ. Эти повреждения могут быть вызваны токсичностью кислорода, волюмотравмой, баротравмой, ателектотравмой, биотравмой.

Классификация

Общепринято деление всех повреждений легких на закрытые (с отсутствием дефекта грудной стенки) и открытые (с наличием раневого отверстия). Группа закрытых повреждений легких включает в себя:

- ушибы легкого (ограниченные и обширные)

- разрывы легкого (одиночные, множественные; линейные, лоскутные, многоугольные)

- размозжение легкого

Открытые повреждения легких сопровождаются нарушением целостности париетальной, висцеральной плевры и грудной клетки. По виду ранящего оружия они делятся на колото-резаные и огнестрельные. Ранения легких могут протекать с закрытым, открытым или клапанным пневмотораксом, с гемотораксом, с гемопневмотораксом, с разрывом трахеи и бронхов, с эмфиземой средостения или без них. Повреждения легких могут сопровождаться переломом ребер и других костей грудной клетки; быть изолированными или сочетаться с травмами живота, головы, конечностей, таза.

Для оценки тяжести повреждения в легком принято выделять безопасную, угрожаемую и опасную зоны. В понятие «безопасной зоны» входит периферия легких с мелкими сосудами и бронхиолами (так называемый «плащ легкого»). «Угрожаемой» считается центральная зона легкого с расположенными в ней сегментарными бронхами и сосудами. Опасной для травм является прикорневая зона и корень легкого, включающая бронхи первого-второго порядка и магистральные сосуды – повреждение этой зоны легкого приводит к развитию напряженного пневмоторакса и профузного кровотечения.

Посттравматический период, следующий за повреждением легких, делится на острый (первые сутки), подострый (вторые-третьи сутки), отдаленный (четвертые–пятые сутки) и поздний (начиная с шестых суток и т. д.). Наибольшая летальность отмечается в острый и подострый периоды, тогда как отдаленный и поздний периоды опасны развитием инфекционных осложнений.

Симптомы повреждений легких

Закрытые повреждения легкого

Ушиб, или контузия легкого возникает при сильном ударе или сдавлении грудной клетки в отсутствие повреждения висцеральной плевры. В зависимости от силы механического воздействия такие повреждения могут протекать с внутрилегочными кровоизлияниями различного объема, разрывом бронхов и размозжением легкого.

Незначительные ушибы нередко остаются нераспознанными; более сильные сопровождаются кровохарканьем, болью при дыхании, тахикардией, одышкой. При осмотре часто выявляются гематомы мягких тканей грудной стенки. В случае обширной геморрагической инфильтрации легочной ткани или размозжения легкого возникают явления шока, респираторный дистресс-синдром. Осложнениями ушиба легкого могут стать посттравматическая пневмония, ателектаз, воздушные кисты легкого. Гематомы в легочной ткани обычно рассасываются на протяжении нескольких недель, однако при их инфицировании возможно формирование абсцесса легкого.

К разрыву легкого относятся травмы, сопровождающиеся ранением легочной паренхимы и висцеральной плевры. «Спутниками» разрыва легкого служат пневмоторакс, гемоторакс, кашель с кровянистой мокротой, подкожная эмфизема. На произошедший разрыв бронха может указывать шоковое состояние пациента, подкожная и медиастинальная эмфизема, кровохарканье, напряженный пневмоторакс, выраженная дыхательная недостаточность.

Открытые повреждения легких

Своеобразие клиники открытых повреждения легких обусловлено кровотечением, пневмотораксом (закрытым, открытым, клапанным) и подкожной эмфиземой. Следствием кровопотери служит бледность кожи, холодный пот, тахикардия, падение АД. Признаки дыхательной недостаточности, вызванные коллапсом легкого, включают затруднение дыхания, синюшность, плевро-пульмональный шок. При открытом пневмотораксе в процессе дыхания воздух входит и выходит из плевральной полости с характерным «хлюпающим» звуком.

Травматическая эмфизема развивается в результате инфильтрирования воздухом околораневой подкожной клетчатки. Она распознается по характерному хрусту, возникающему при надавливании на кожу, увеличению объемов мягких тканей лица, шеи, грудной клетки, иногда всего туловища. Особо опасно проникновение воздуха в клетчатку средостения, которое может вызвать компрессионный медиастинальный синдром, глубокие нарушения дыхания и кровообращения.

В позднем периоде проникающие ранения легкого осложняются нагноением раневого канала, бронхиальными свищами, эмпиемой плевры, легочным абсцессом, гангреной легкого. Гибель больных может произойти от острой кровопотери, асфиксии и инфекционных осложнений.

Вентилятор-индуцированные повреждения легких

Баротравма у интубированных пациентов возникает вследствие разрыва тканей легких или бронхов в процессе ИВЛ с высоким давлением. Данное состояние может сопровождаться развитием подкожной эмфиземы, пневмоторакса, коллапса легкого, эмфиземы средостения, воздушной эмболии и угрозы жизни больного.

Механизм волюмотравмы основан не на разрыве, а на перерастяжении легочной ткани, влекущем за собой повышение проницаемости альвеолярно-капиллярных мембран с возникновением некардиогенного отека легких. Ателектотравма является результатом нарушения эвакуации бронхиального секрета, а также вторичных воспалительных процессов. Вследствие снижения эластических свойств легких на выдохе происходит коллабирование альвеол, а на вдохе – их разлипание. Последствиями такого повреждения легких может стать альвеолит, некротический бронхиолит и другие пневмопатии.

Биотравма представляет собой повреждение легких, вызванное усилением продукции факторов системной воспалительной реакции. Биотравма может возникать при сепсисе, ДВС-синдроме, травматическом шоке, синдроме длительного сдавления и других тяжелых состояниях. Выброс указанных веществ повреждает не только легкие, но становится причиной полиорганной недостаточности.

Лучевые повреждения легких

Лучевые повреждения легких протекают по типу пневмонии (пульмонита) с последующим развитием постлучевого пневмофиброза и пневмосклероза. В зависимости от срока развития могут быть ранними (до 3-х месяцев от начала лучевого лечения) и поздними (спустя 3 месяца и позднее).

Лучевая пневмония характеризуется лихорадкой, слабостью, экспираторной одышкой разной степени выраженности, кашлем. Типичны жалобы на боль в груди, возникающую при форсированном вдохе. Лучевые повреждения легких следует дифференцировать с метастазами в легкое, бактериальной пневмонией, грибковой пневмонией, туберкулезом.

В зависимости от выраженности респираторных нарушений различают 4 степени тяжести лучевых повреждений легких:

- беспокоит небольшой сухой кашель или одышка при нагрузке;

- беспокоит постоянный надсадный кашель, для купирования которого требуется применение противокашлевых препаратов; одышка возникает при незначительной нагрузке;

- беспокоит изнуряющий кашель, который не купируется противокашлевыми препаратами, одышка выражена в покое, больной нуждается в периодической кислородной поддержке и применении глюкокортикостероидов;

- развивается тяжелая дыхательная недостаточность, требующая постоянной кислородотерапии или ИВЛ.

Диагностика

На вероятное повреждение легкого могут указывать внешние признаки травмы: наличие гематом, ран в области груди, наружное кровотечение, подсасывание воздуха через раневой канал и т. д. Физикальные данные разнятся в зависимости от вида травмы, однако чаще всего определяется ослабление дыхания на стороне пораженного легкого.

Для правильной оценки характера повреждений обязательна рентгенография грудной клетки в двух проекциях. Рентгенологическое исследование позволяет выявить смещение средостения и коллапс легкого (при гемо- и пневмотораксе), пятнистые очаговые тени и ателектазы (при ушибах легкого), пневматоцеле (при разрыве мелких бронхов), эмфизема средостения (при разрыве крупных бронхов) и другие характерные признаки различных повреждений легких. Если позволяют состояние пациента и технические возможности, желательно уточнение рентгеновских данных с помощью компьютерной томографии.

Проведение бронхоскопии особенно информативно для выявления и локализации разрыва бронхов, обнаружения источника кровотечения, инородного тела и т. д. При получении данных, указывающих на наличие воздуха или крови в плевральной полости (по результатам рентгеноскопии легких, УЗИ плевральной полости) может выполняться лечебно-диагностическая плевральная пункция. При сочетанных травмах часто требуются дополнительные исследования: обзорная рентгенография органов брюшной полости, ребер, грудины, рентгеноскопия пищевода с бариевой взвесью и др.

В случае неуточненного характера и объема повреждений легких прибегают к диагностической торакоскопии, медиастиноскопии или торакотомии. На этапе диагностики больной с повреждением легких должен быть осмотрен торакальным хирургом и травматологом.

Лечение повреждений легких

Тактические подходы к лечению повреждений легких зависят от вида и характера травмы, сопутствующих повреждений, тяжести дыхательных и гемодинамических нарушений. Во всех случаях необходима госпитализация пациентов в специализированное отделение для проведения всестороннего обследования и динамического наблюдения. С целью устранения явлений дыхательной недостаточности больным показана подача увлажненного кислорода; при выраженных расстройствах газообмена осуществляется переход на ИВЛ. При необходимости проводится противошоковая терапия, восполнение кровопотери (переливание кровезаменителей, гемотрансфузия).

При ушибах легких обычно ограничиваются консервативным лечением: производится адекватное обезболивание (анальгетики, спирто-новокаиновые блокады), бронхоскопическая санация дыхательных путей для удаления мокроты и крови, рекомендуется дыхательная гимнастика. С целью профилактики нагноительных осложнений назначается антибиотикотерапия. Для скорейшего рассасывания экхимозов и гематом используются физиотерапевтические методы воздействия.

В случае повреждений легких, сопровождающихся возникновением гемопневмоторакса, первоочередной задачей является аспирация воздуха/крови и расправление легкого посредством лечебного торакоцентеза или дренирования плевральной полости. При повреждении бронхов и крупных сосудов, сохранении коллапса легкого показана торакотомия с ревизией органов грудной полости. Дальнейший объем вмешательства зависит от характера повреждений легкого. Поверхностные раны, расположенные на периферии легкого, могут быть ушиты. В случае выявления обширного разрушения и размозжения ткани легкого производится резекция в пределах здоровых тканей (клиновидная резекция, сегментэктомия, лобэктомия, пульмонэктомия). При разрыве бронхов возможно как реконструктивное вмешательство, так и резекционное.

Прогноз

Прогноз определяется характером повреждения легочной ткани, своевременностью оказания неотложной помощи и адекватностью последующей терапии. В неосложненных случаях исход чаще всего благоприятный. Факторами, отягощающими прогноз, являются открытые повреждения легких, сочетанная травма, массивная кровопотеря, инфекционные осложнения.

Источник