Хронический гнойный средний отит рекомендации

Возникновение, течение и лечение хронического отита среднего уха у взрослых зависит от целого ряда факторов: механических, инфекционных (вирусы, бактерии, грибы), термических, химических, радиационных. В большинстве случаев это заболевание возникает как следствие недолеченного острого гнойного среднего отита. Его возникновению также способствуют различные иммунодефицитные состояния и продолжительное неправильное лечение.

Причины возникновения и течение болезни

Основной причиной развития заболевания является воздействие на среднее ухо патогенного стафилококка, что влияет на лечение хронического гнойного отита. Некоторые специалисты считают, что именно он является одной из причин, которые способствуют переходу острого отита в хроническую форму. Предрасполагающими факторами также являются патологические состояния в носовой полости, носоглотке и околоносовых пазухах.

По локализации воспалительного процесса различают следующие формы заболевания, определяющие хронический отит среднего уха — лечение, диагностику:

- мезотимпанит;

- эпитимпанит.

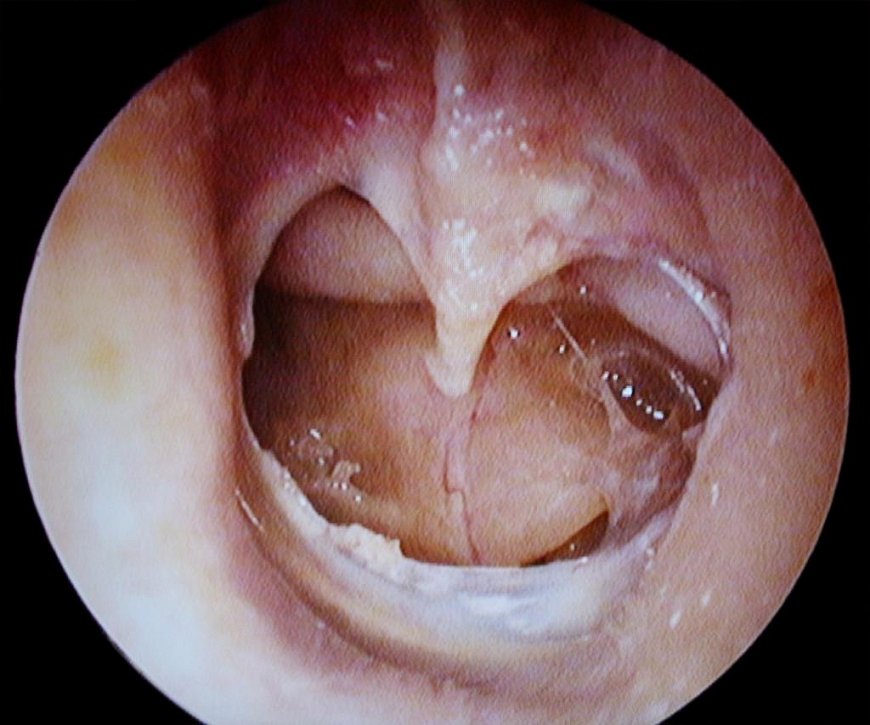

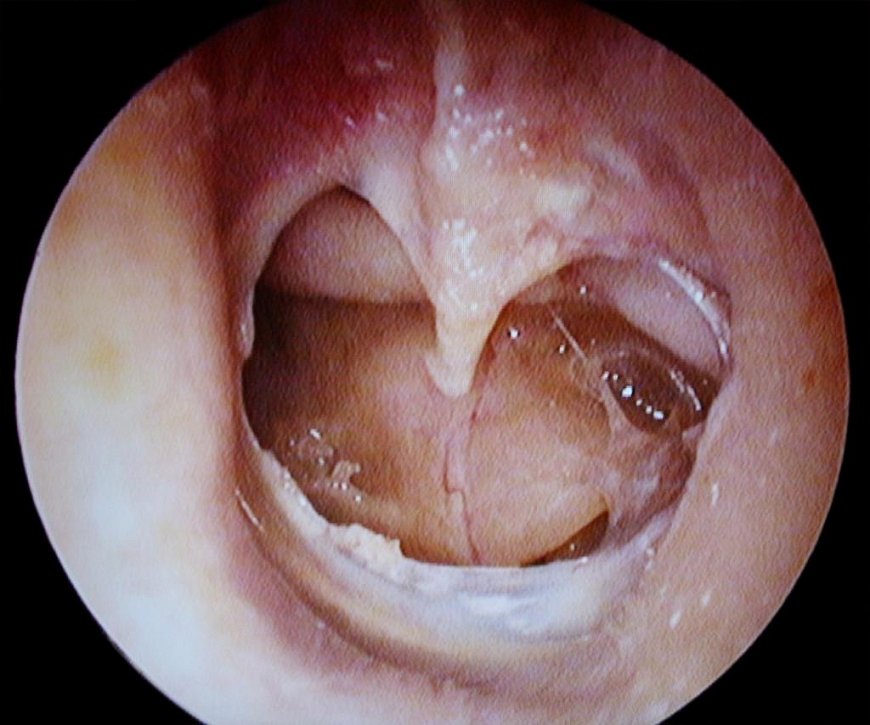

При хроническом гнойном мезотимпаните патологоанатомическая картина зависит от того, в какой стадии находится воспалительный процесс: ремиссии или обострения. В стадии ремиссии наблюдается перфорация барабанной перепонки, которая может быть в её натянутой части не краевой или центральной. В случае если размеры перфорации значительны, то рукоятка молоточка свободно висит над барабанной полостью. Края перфорации могут быть истонченными или в виде утолщённого рубца. Сохранившаяся часть перепонки имеет обычный цвет. У медиальной стенки барабанной полости слизистая оболочка в области мыса влажная и бледная.

При обострении картина очень сильно меняется. Как правило, в наружном слуховом проходе наблюдается много гнойной слизи. Сохранившаяся часть барабанной перепонки гиперемирована (имеет резкое покраснение) и утолщена, а слизистая оболочка барабанной полости становится отёчной, и тоже гиперемированной. Очень часто в этот период образуются грануляции и мелкие полипы.

При хроническом гнойном эпитимпаните патологоанатомическая картина несколько иная. При этой форме поражается не только слизистая оболочка барабанной полости, но и костная часть сосцевидного отростка. В воспалительный процесс оказываются вовлечены: слуховые косточки, вход в пещеру (антрум) и сама пещера, а также стенки надбарабанного пространства. Именно поэтому под названием эпитимпанит подразумевают патологические процессы, которые происходят в аттико-антральной области. При этой форме заболевания перфорация барабанной перепонки краевая и располагается в расслабленной (ненатянутой) части барабанной перепонки. В этой части перепонки отсутствует сухожильное барабанное кольцо, и воспалительный процесс практически сразу переходит на кость, провоцируя возникновение остеита (уплотнение) костной ткани. В кости происходит образование густого гноя, который имеет очень неприятный резкий запах. Остеит в некоторых случаях сопровождается образованием грануляций.

Холестеатомой называют белое плотное образование, которое обычно имеет соединительно-тканую оболочку, называемую матрикс, которая покрыта несколькими слоями плоского эпителия. Кость разрушается под воздействием некоторых химических компонентов холестеатомы и продуктов распада. Раньше такой процесс называли костоеда. Растущая холестеатома нередко вызывает значительные разрушения в области виска, которые достаточно часто становятся причиной так называемой радикальной операции и приводят к разным внутричерепным осложнениям.

В зависимости от того, насколько распространился патологический процесс, выделяют ограниченную и распространенную форму гнойно-кариозного эпитимпанита.

При распространенной форме эпитимпанита перфорация захватывает практически всю расслабленную часть барабанной перепонки. В этом случае начинает свое развитие кариес латеральной стенки аттика, а также задне-верхней стенки наружного слухового прохода в его костной части. Достаточно часто через перфорацию в барабанной перепонке видны грануляции, а при зондировании костного края возникает ощущение шероховатости. Как следствие кариозного процесса происходит разрушение кости в наковально-молоточковом сочленении, что заметно ухудшает слух.

Если развивается ограниченная форма гнойно-кариозного эпитимпанита, то наблюдается незначительная перфорация в расслабленной части барабанной перепонки и остеит латеральной стенки аттика в вялотекущей форме.

Друзья! Своевременное и правильное лечение обеспечит вам скорейшее выздоровление!

Клиническая картина

Основными жалобами пациентов с хроническим гнойным мезотимпанитом, являются жалобы на выделения из уха и снижение слуха. Выделения, как правило, не имеют запаха и носят слизисто-гнойный либо гнойный характер. Перфорация барабанной перепонки как правило центральная и в очень редких случаях краевая. Она может иметь различный размер и форму. При осмотре барабанной полости слизистая оболочка медиальной стенки имеет подушкообразное утолщение. Достаточно часто постоянное гноетечение из уха вызывается патологией слуховой трубы.

Основной жалобой больных с хроническим гнойным эпитимпанитом является жалоба на тугоухость (снижение слуха). При этой форме гноетечение либо отсутствует, либо имеет весьма скудный характер. При проведении отоскопического, или отомикроскопического, или видеоотоскопического исследования часто обнаруживается перфорация, расположенная в области надбарабанного углубления, которое заполнено белыми (холестеатомными) массами. Тугоухость в основном кондуктивная, т.е. когда снижение слуха обусловлено нарушением механизма звукопроведения. Гораздо реже снижение слуха имеет смешанный характер, когда страдают оба механизма: звукопроведения и звукопередачи. Больные с холестеатомой часто жалуются на головные боли и головокружения, а также шаткость при ходьбе, что объясняется образованием в лабиринтной капсуле свища (маленького отверстия), расположенного чаще всего в области ампулы горизонтального полукружного канала. Если холестеатома, находящаяся в барабанной полости, имеет значительное распространение, то происходит разрушение практически всех слуховых косточек, возникает блокада окна и преддверия улитки. При этом в значительной степени ограничивается подвижность барабанной перепонки, что приводит к резкому снижению слуха, вплоть до полной глухоты.

Диагностика

Трудностей при диагностировании хронического мезотимпанита практически нет. Весь необходимый перечень диагностических исследований проводят как в районной поликлинике, так и в ЛОР-клинике или центре.

При диагностике хронического эпитимпанита важную роль играет отомикроскопия или видеомикроскопия — исследование уха с использованием специальных приборов — отоскопов и микроскопов, т.е. диагностической и хирургической ЛОР-оптики. При диагностике гнойно-кариозного процесса и холестеатомы большую роль играют: рентгенограмма височной кости, которая выполняется в проекции по Щюллеру и Майеру, и компьютерное томографическое исследование височных костей, что на сегодняшний день гораздо информативней по сравнению с рентгеновскими снимками.

Лечение хронического отита

Хронический отит — лечить гнойную форму заболевания среднего уха можно различными методами. При консервативном методе одновременно применяются как местные, так и общие методы лечения. Они включают в себя проведение туалета наружного слухового прохода и частично барабанной полости с помощью антисептических средств, после чего для снятия отёка в виде капель или нагнетанием вводятся десенсебилизирующие и антибактериальные препараты. Эффективно проводить катетеризацию слуховой трубы на стороне поражения, с целью снятия её отёка и введения сосудосуживающих и десенсибилизирующих лекарственных препаратов. Также проводят следующий этап лечения — воздействуют на слизистую оболочку среднего уха при помощи таких лекарственных средств, как 0,5% раствор диоксидина, 0,01% раствор мирамистина и некоторые другие лекарственные препараты, которые эффективно импрегнировать в слизистую посредством ультразвукового лекарственного орошения. Также применяется терапевтический лазер. При достижении стойкой клинической ремиссии пациента направляют в ЛОР-стационар для проведения мирингопластики — хирургической операции по восстановлению целостности барабанной перепонки с помощью трансплантата.

Больных с эпитимпанитом в основном необходимо лечить посредством хирургической операции на ухе. После проведения необходимой подготовки и проведения консервативной терапии больного уха пациентов направляют в ЛОР-стационар вместе с результатами проведенных рентгенологических и компьютерных томографических исследований.

Прогноз

В случае правильного консервативного и своевременного хирургического лечения прогноз вполне благоприятный.

Источник

1. 2014 Клинические рекомендации «Хронический гнойный средний отит» Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

Вопросы диагностики и лечения ХГСО никогда не теряли актуальности для врачей оториноларингологов, поскольку являются основной причиной приобретенной тугоухости и страдают им чаще лица трудоспособного возраста.

Большая часть хронических гнойных заболеваний среднего уха берет свое начало в раннем детском возрасте с острого воспаления (ОСО). Пренебрежение контролем восстановления слуховой функции, аэрации полостей среднего уха после перенесенного ОСО привели к изменению клинических исходов острого воспаления. В последнее десятилетие произошло увеличение числа детей младших возрастных групп с бессимптомным, затянувшимся течением экссудативного среднего отита (ЭСО) и уже развившейся тугоухостью. Во многом это связано с недооценкой педиатрами и оториноларингологами значимости роли рецидивирующих средних отитов и дисфункции слуховой трубы в развитии хронического воспаления среднего уха. Вплоть до настоящего времени ретракционные формы ЭСО в отечественной оториноларингологии рассматривались как патология, присущая взрослым, что обуславливает недооценку их роли в развитии ХГСО.

Несвоевременная диагностика хронических заболеваний среднего уха часто связана с применением ограниченное число диагностических методик, что не позволяет выявить морфофункциональные нарушения в полостях среднего уха на ранних стадиях развития патологии.

Большой процент пациентов с ХГСО долгие годы находится под наблюдением участкового лор-врача по месту жительства, посещая его периодически во время обострения процесса лишь для назначения курса консервативной терапии.

Однако «золотым стандартом» лечения пациентов с ХГСО является хирургический.

Учитывая все вышеизложенное, мы представляем методические рекомендации, в которых изложены современные взгляды на патогенез, диагностику и лечение ХГСО, основанные на последних данных отечественных и зарубежных оториноларингологов и отохирургов.

Этиопатогенез ХГСО

Инициирующим звеном в развитии ХГСО является перенесенный в анамнезе острый гнойный средний отит с формированием стойкой перфорации барабанной перепонки или образованием атрофичной рубцовой неомембраны, которая в дальнейшем трансформируется в ретракционный карман. Одной из причин ХГСО является травматическая перфорация или ятрогенная перфорация, сохраняющаяся у 1-3% пациентов после постановки вентиляционной трубки/шунта.

Факторами риска перехода ОСО в ХГСО являются: неадекватная антибактериальная терапия ОСО, частые эпизоды ОСО, пренебрежение контролем восстановления слуховой функции, аэрации полостей среднего уха после перенесенного ОСО, нарушение механизмов местной иммунной защиты, анатомические особенности строения барабанной полости. Хроническая патология носоглотки и полости носа приводит к нарушению функции слуховой трубы, что ведёт к нарушению мукоцилиарного очищения среднего уха и развитию хронического воспаления в полостях среднего уха с тенденцией перехода в секреторную и фиброзирующую формы.

Считается также, что пассивное курение, искусственное вскармливание грудничков, плохие социально-бытовые условия увеличивают риск развития ХГСО в популяции, поскольку снижают механизмы иммунной защиты организма.

ХГСО мультифакториальное заболевание и немаловажную роль в патогенезе играют микробные агенты, которые могут попадать в полость среднего уха, как через слуховую трубу, так и через наружный слуховой проход.

У пациентов с ХГСО может быть высеяна как монофлора (до 60%), так и смешанная аэробно-анаэробная флора (до 30%), обычно состоящая из 2-3 микроорганизмов, а в 11% случаев флора отсутствует. По одним данным аэробная флора выделяется в 60,3%, а анаэробная – в 38,2%, по другим – на анаэробную флору приходится от 20 до 50% выделяемых изолятов. Основным микроорганизмом среди аэробов является Pseudomonas aeruginosa, высеваемая изолированно в 31,1-98%, вторым по значимости является Staphylococcus aureus, высеваемый в 15-30% случаев. Во многих случаях обнаруживается коагулазо-негативный стафилококк.

Среди анаэробов чаще высеиваются анаэробные грамм-положительные кокки (Peptococcus и Peptostreptococcus в 17,2%), реже Bacteroides (в 12,4%); грам-отрицательные Klebsiella и Proteus выделяются в 10-20% случаев. Анаэробы чаще сопутствуют холестеатомному процессу. Изоляты, встречающиеся как монокультура, чаще приводят к развитию тяжелых осложнений ХГСО (мастоидит, внутричерепные осложнения).

От 1,4 до 20% случаев приходится на грибковую флору, чаще рода Aspergillus и Candida spp.

Особенностью ХГСО является то, что флора, выделяемая у данных пациентов, склонна к образованию биопленок (особенно Pseudomonas Aeruginosa и Staphylococcus aureus). Пациенты с патологией верхних дыхательных путей и нарушенным клиренсом слизистой оболочки чаще подвержены формированию биопленок на патологически измененных слизистых. Биопленки – это поверхностно-ассоциированные микробные сообщества, окруженные экстрацеллюлярной полимерной матриксной субстанцией собственного производства. Основными их характеристиками являются: плохая проницаемость антибактериальных препаратов, сниженные потребности в питательных веществах и кислороде, повышенная экспрессия генов устойчивости (например, бета-лактамаза) и дистанционные взаимодействия между микроорганизмами биопленки. Эти взаимодействия включают в себя межклеточную передачу молекул и генетической информации, которая позволяет быстро реагировать на изменения условий окружающей среды (т.е. макроорганизма). Уникальной особенностью биопленок является так называемое «пассивное (планктонное) распространение» бактерий их формирующих в окружающее пространство, распространяя инфекцию в отдаленные участки организма. Все эти свойства способствуют антибиотикорезистентности и устойчивости к механизмам иммунной защиты макроорганизма. Бактерии внутри биопленок активно метаболизируют и продуцируют эндотоксины и другие продукты жизнедеятельности, что запускает классический путь воспалительного ответа и способствует дальнейшему поддержанию воспалительного процесса.

Некоторые авторы считают, что мукозит является определённой клинико-морфологической стадией секреторного отита, проявляющейся хроническим катаральным воспалением, сочетающим гиперпластические процессы в собственной пластинке слизистой оболочки с гиперсекрецией покровного эпителия. Влияние подобных изменений слизистой оболочки барабанной полости на эффективность тимпанопластики у больных ХГСО привели к различным клиническим и широким лабораторным исследованиям для определения причин и характера течения этого воспаления. Факт наличия этой патологии признаётся большой группой отохирургов России. Более того, появилось понятие мукозита и в ринологии, на основании чего строится современная концепция щадящей интраназальной хирургии околоносовых пазух.

Гистологические изменения в слизистой оболочке барабанной полости характерны ее реакции на острое воспаление, а вот почему эти изменения остаются после купирования острого воспаления до сих пор не понятно. Многие авторы основной причиной развития мукозита считают дисфункцию слуховой трубы и особенности строения слизистой оболочки слуховой трубы и мезогипотимпанума барабанной полости. Среди других факторов выделяют широкое и неоправданное применение антибиотиков в клинической практике, изменение микробного пейзажа, присутствие ДНК-содержащих вирусов в клетках слизистой оболочки, угнетающих местную иммунозащиту, раздражение слизистой барабанной полости факторами внешней среды у больных ХГСО, проведение необоснованных по объёму санирующих операций и увеличение общей сенсибилизации населения. В тоже время на возникновение гиперплазии нормальной слизистой оболочки среднего уха могут влиять эпидермальный фактор роста, амфирегулин, бетацелулин, херегулин-α, фактор некроза опухоли, фактор роста кератиноцитов и гепатоцитов.

Что касается холестеатомного процесса, то холестеатомный матрикс является идеальной средой для развития смешанных (аэробно-анаэробных) микробных биопленок, которые существуют внутри или под матриксом холестеатомы, что, во-первых, затрудняет стандартный забор их для бактериального исследования, а, во-вторых, способствует поддержанию хронического воспалительного процесса, ре- и суперинфицированию, а также агрессивному росту холестеатомы и костной резорбции. Причем в составе таких биопленок микроорганизмы способны вырабатывать собственные уникальные механизмы защиты и устойчивости к внешним факторам, способствующих их активному росту и успешной жизнедеятельности (например, Pseudomonas aeruginosa).

Существует несколько теорий образования и развития холестеатомы в полостях среднего уха: ретракционного кармана, пролиферативная, миграционная, метаплазии и, относительно новая, комбинированная теория, сочетающая в себе теорию ретракционного кармана и пролиферативную. Каждая из них имеет право на существование, которое вполне доказуемо клинической картиной, особенностями течения заболевания и интраоперационными находками. Часть из них подтверждается современными опытами, проводимыми учеными во многих странах (в частности, теория гиперплазии) c помощью создания гибридных моделей холестеатомы на животных. Однако, наиболее важным предметом исследований на сегодняшний день являются свойства холестеатомного матрикса и причины его агрессивного роста.

Агрессивное поведение матрикса холестеатомы вероятнее всего находится под влиянием высвобождающихся литических энзимов, лимфокинов, цитокинов и факторов роста из клеток на фоне воспалительного процесса, которые приводят к нарушениям пролиферации, дифференцировки и миграции кератиноцитов в холестеатомном матриксе. Все слои холестеатомы интенсивно инфильтрированы иммунными клетками, что поддерживает хронический воспалительный процесс, гиперпролиферацию кератиноцитов (а значит и рост холестеатомы) за счет гиперпродукции определенных цитокинов (провоспалительных и аутоиммунных). Так за активацию некоторых из них (IL-1, IL-6, GM-CSF, IFN-γ, TNF-α) ответственны тучные клетки, которые находятся в повышенном количестве в структуре приобретенной холестеатомы. TNF-α (фактор некроза опухоли α), который продуцируется как тучными клетками, так макрофагами и кератиноцитами, принадлежит одна из ключевых ролей в патогенезе холестеатомы. Стимулирует пролиферацию, синтез белков и окончательную дифференцировку базальных кератиноцитов, опосредованную остеокластами резорбцию костной ткани, секрецию фибробластами коллагеназы и простагландина Е2, что в свою очередь вызывает деструкцию мягких тканей. Чем больше концентрация TNF-α, тем тяжелее холестеатомный процесс.

И все-таки механизм пролиферации холестеатомы до сих пор не ясен. Недавние исследования указывают на фактор транскрипции, называемый ингибитором дифференцировки (Id1), вовлеченный в пролиферацию холестеатомного эпителия. Гиперпродукция Id1 приводит к утолщению слизистой оболочки среднего уха вкупе с эпителиально-клеточной метаплазией за счет гиперрегуляции активности клеточного цикла.

Существуют также анатомические предпосылки формирования холестеатомы, как правило, они обусловлены имеющейся патологией носоглотки и полости носа. Так механический блок тимпанальной диафрагмы, блокада адитуса, заднего тимпанального синуса и выраженная дисфункция слуховой трубы приводят к созданию стойкого вакуума в антромастоидальном пространстве, что является предпосылкой формирования ретракционного кармана и развития аттикальной холестеатомы. Ретракция перепонки формируется спереди и позади головки молоточка, что приводит к формированию холестеатомы в переднем аттике и надтубарном синусе и в карманах наружного аттика (карман Пруссака, карман Кретчмана, карманы Трельча). В вышеуказанных карманах развиваются чаще кистовидные погружные холестеатомы. Ретракция перепонки в передних и задних отделах натянутой части барабанной перепонки может стать источником развития холестеатомы в мезотимпануме. В надтубарном синусе в 50% случаев начинается кератинизация эпителия и превращение его в холестеатому. В 60% случаев благоприятным местом развития холестеатомы служит подфациальный и позадиоконный синусы (синусы ниши окна преддверия).

Группы риска развития ХГСО

- пациенты с черепно-лицевыми аномалиями (наследственные синдромы (Дауна, cri du chat), атрезия хоан, заячья губа и т.д.), когда нарушена анатомия и функция слуховой трубы;

- пациенты с заболеваниями полости носа и носоглотки (искривление перегородки носа, хронический ринит, полипозный риносинусит, аденоидные вегетации, новообразования носоглотки);

- пациенты с тяжелой сопутствующей патологией (сахарный диабет и др.);

- пациенты с иммунодефицитными состояниями (ВИЧ-инфицированные, онкологические).

Источник