Химические ожоги пищевода острый период

Химические ожоги пищевода возникают при случайном или суицидальном приеме химически активных веществ – концентрированных растворов кислот и щелочей. Кислоты вызывают коагуляционный некроз мягких тканей (твердое омертвение) с образованием плотного сухого струпа (корочки) из свернувшихся белков, что защищает более глубокие слои органа от повреждения Едкие щелочи вызывают колликвационный некроз (мягкое омертвение) сразрушением нейтральных жиров и сложных липидов (липопротеиды и др.) по типу омыления, поэтому такие ожоги более глубокие с более неприятным прогнозом. Тяжесть ожога зависит от концентрации, количества, химической природы принятого вещества и длительности его контакта со стенкой пищевода.

классификация по глубине повреждения стенки пищевода:

I степень– повреждается эпителий с его отслоением и образованием эрозий.

II степень– повреждается слизистая оболочка с образованием поверхностных язв.

III степень– повреждается мышечный слой с образованием глубоких язв.

IV степень– повреждение всех слоев пищевода, окружающих тканей и соседних органов.

По протяженности повреждения: чаще всего повреждается пищевод в местах его физиологических сужений. Если химически активного вещества достаточно в количественном отношении, то оно вызывает обширный патологический процесс не только на протяжении пищевода, но проникает и в желудок. При этом оно повреждает, прежде всего, антральный отдел и пилорический канал желудка, затем малую кривизну, потом большую. При зиянии пилоруса химически активное вещество может проникать в двенадцатиперстную кишку, где повреждает ее сфинктеры.

Следует помнить, что при ожогах нашатырным спиртом и соляной кислотой их пары вдыхаются и образуется дополнительный ожог трахеобронхиально-го дерева разной глубины и площади, что нередко приводит к смерти.

патогенез.Выделяют несколько периодов ожогов пищевода:

Острый периодограничивается первыми 3-4 днями и характеризуется гиперемией, отеком и некрозом тканей, сужением просвета пищевода.

Период внешнего благополучияограничивается концом первой и началом второй недели, когда наступает отторжение некротических тканей с образованием язв стенки пищевода, увеличивается просвет пищевода.

Период, связанный с разрастанием грануляций и развитием сужения просвета пищевода,что наступает к концу второй и началу третьей недели.

Период рубцевания грануляций с развитием стойкой стриктуры пищевода,что наступает с начала второго месяца и может наблюдаться до 2-3 лет с момента ожога.

клиника.Клиническая картина зависит от периода патологического процесса. В остром периоде основными симптомами являются боль и жжение в полости рта, глотке, за грудиной по ходу пищевода и в эпигастрии, обильное слюнотечение, многократная рвота, дисфагия, явления шока. Помимо этого у больных выявляется интоксикация всосавшимся химическим веществом и продуктами распада поврежденных тканей. На коже углов рта и подбородке можно наблюдать полосы ожога. Период мнимого благополучия связан с тем, что после отторжения некротических тканей интенсивность болей уменьшается, рвота исчезает, дисфагия уменьшается или не наблюдается, общее самочувствие улучшается.

Период разрастания грануляций характеризуется вначале малозаметной периодической дисфагией, а затем прогрессивно нарастающей вплоть до полного нарушения прохождения пищи по пищеводу. С момента развития рубцевания рыхлых грануляций дисфагия становится постоянной с тенденцией нарастания до прекращения прохождения не только пищи, но и жидкости.

Осложнения: в остром периоде – шок и печеночно-почечная недостаточность, при отторжении некротических тканей – кровотечение и перфорация с развитием флегмоны шеи, медиастинита или перитонита, в третьем периоде – периодическая нарастающая дисфагия и в четвертом периоде – стойкая дисфагия, кахексия и малигнизация рубцовой ткани в отдаленные сроки.

Диагностика химического ожога пищевода основывается на анамнезе, характерных клинических проявлениях, рентгенологических исследований и результатах химических исследований желудочного содержимого, крови и мочи. Эзофагоскопию в первые дни большинство авторов не рекомендуют из-за возможности перфорации пищевода. Этот метод необходимо использовать в более позднем периоде с целью контроля за течением патологического процесса и проведения дифференциальной диагностики. Определенную информацию можно получить при ультразвуковом исследовании.

лечение. Характер лечебных мероприятий зависит от стадии течения патологического процесса и должно начинаться максимально рано.

Первая неотложная помощь заключается раннем введении аналгетиков, нейтрализации и выведении химического вещества. До отторжения некротических тканей показано введение толстого желудочного зонда, смазанного глицерином, вазелиновым маслом или любым несоленым жиром. В этот период зонд легко скользит по просвету пищевода и не может перфорировать его стенку. В ранние сроки, не позже двух суток, необходимо промывать желудок антидотом (нейтрализующим раствором), если известно химически активное вещество, а если неизвестно, то большим (до 8-10 л) количеством воды. Хороший эффект нейтрализации вызывает молоко, как хороший адсорбент всех отравляющих веществ. Большое количество воды берется вначале для разведения и выведения принятого вещества из желудка, а потом для эвакуации отравляющего вещества, которое выделяется слизистой оболочкой желудка в его просвет. Пострадавший обязательно доставляется в стационар, в приемном отделении которого производят вышеуказанные мероприятия, если они не были проведены. Кроме того, больным выполняют сифонную клизму с дезинтоксикационной целью, так как слизистая оболочка кишки тоже выделительный орган. В стационаре назначают антиспастические и антигистаминные средства атибиотики, проводят противошоковую и инфузионную дезинтоксикационную терапию, постоянно контролируют КЩС крови и мочи.

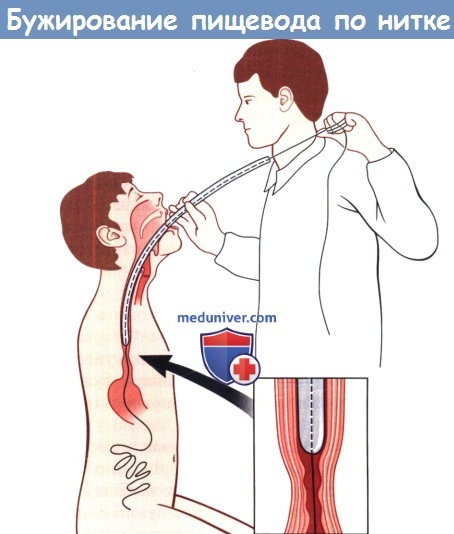

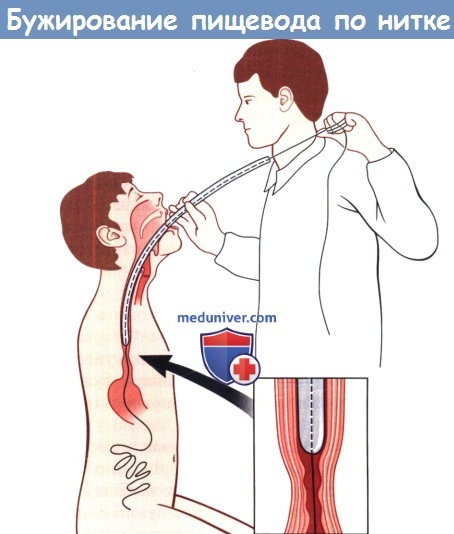

С момента поступления пострадавшего в стационар проводят местное лечение ожогового эзофагита. Больным назначают внутрь растительные масла, рыбий жир, несоленое сливочное масло, сливки и обволакивающие средства. Со времени появления “мнимого благополучия” начинают кормить вначале жидкой, а затем полужидкой пищей. При тяжелых ожогах по глубине и протя-женности накладывают гастростому для питания и последующего бужирования за нитку, прикрепленной к бужу, что значительно реже сопровождается перфорацией стенки пищевода.

Цель раннего бужирования – профилактика развития рубцовых стриктур пищевода. Бужирование начинают проводить со второй недели, когда бурно развиваются грануляции, по 3 раза в неделю. Без предварительного обезоолива-ния осторожно вводят эластический буж в просвет пищевода на 20-30 минут в течение 6-8 недель с последующим повторным курсом лечения через полгода, год – два, а иногда и три года.

Позднее бужирование. Если не проводится медикаментозное лечение, то у 70-90% пострадавших на 3-4-й неделе развиваются рубцовые стриктуры, приводящие к полной непроходимости пищевода. Лечение этих стриктур является трудной задачей и зависит от их протяженности. Из-за неравномерного созревания соединительной ткани с 3 по б неделю бужировать пищевод нельзя, так как в эти сроки легко происходит перфорация свежих, неокрепших рубцов. Поэтому позднее бужирование пищевода проводится с 7-й недели после ожога и направлено на растяжение с возможным частичным надрывом уже образовавшегося рубцового кольца в стенке пищевода. Бужирование проводят эластичными пластмассовыми бужами с интервалами в 1-2 дня до нормализации диаметра просвета пищевода (буж № 40). Курс бужирования повторяют через полгода, год, иногда и через 2-3 года, в зависимости от индивидуального течения рубцевания. Такой метод представляет большие неудобства для больного, в то же время он возвращает пациента к естественному методу питания при малом количестве осложнений и летальных исходов.

В случаях отсутствия положительного эффекта от бужирования показана пластическая операция – проведение желудка или его части, петли тонкой или толстой кишки впереди или позади грудины, чресплеврально или в заднем средостении до шейного отдела пищевода или глотки, с которыми и анастомозируется трансплантат. Такие операции чаще всего многоэтапны, травматичны, со-

провождаются тяжелыми осложнениями и высокой послеоперационной летальностью – до 50%.

Отдаленные результаты лечения бужированием можно считать вполне удовлетворительными. Эффект такого лечения зависит от дисциплинированности больных, которые иногда не проходят курс повторного бужирования. Некоторые авторы обращают внимание на возможность малигнизации рубцов в пищеводе.

После пластических операций в отдаленном периоде нерелко наблюдается стенозирование анастомоза, трансплантата с шейным отделом пищевода и особенно, с глоткой, что заставляет хирургов повторно их реконструировать. Для этого предложено большое количество разных хирургических приемов и модификацией. В связи с этим, а также с наличием тяжелых послеоперационных осложнений, часть авторов публикаций отказывается от пластических операций и отдают предпочтение бужированию.

98.Топографо-анатомические сведения о диафрагме. Классификация заболеваний. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, диафрагмальные грыжи, релаксация диафрагмы. Клиника, трудности и ошибки диагностики, дифференциальная диагностика, лечение.

Диафрагма, тонкая сухожильно-мышечная пластинка, является нижней стенкой грудной полости и отделяет полость груди от полости живота. Сверху, со стороны полости груди, она покрыта диафрагмальной фасцией, fascia diaphragmatica, и прилегающей к ней диафрагмальной частью париетальной плевры. Между фасцией и плеврой имеется небольшой слой рыхлой подплевральной клетчатки. Снизу диафрагму покрывают внутрибрюшная фасция, fascia endoabdominalis, и париетальный листок брюшины.

Диафрагма обращена выпуклостью в сторону полости груди. Ее мышечная часть начинается от боковых стенок полости груди и посредине переходит в сухожильный центр. Толщина мышечной части диафрагмы составляет 0,3—0,5 см, сухожильного центра — 0,3 см. Ее купол делится на два свода, из которых правый (больший) стоит выше, чем левый, что связано с прилеганием печени к нижней поверхности диафрагмы.

В мышечной части диафрагмы различают грудинную часть, pars sternalis, реберную (боковую) часть, pars costalis, и поясничную, pars lumbalis.

Грудинная часть диафрагмы самая слабая, начинается от задней поверхности нижнего края мечевидного отростка и частично от апоневроза прямой мышцы живота. Реберная часть начинается на внутренней поверхности хрящей 6 нижних ребер и частично от костной части 3—4 нижних ребер, откуда ее пучки круто поднимаются кверху. Поясничная часть состоит из двух мышечных частей — правой и левой ножек, eras dextram et sinistrum, которые начинаются длинными сухожилиями от передней поверхности I—IV поясничных позвонков и от сухожильных дугообразных связок — ligg. arcratum mediale et laterale (дуги Халлера [Haller]).

Сухожильный центр диафрагмы, centrum tendineum, имеет чаще треугольную форму и занимает середину диафрагмы. В его правой половине имеется отверстие, пропускающее нижнюю полую вену и ветви правого диафрагмального нерва. Адвентиция вены при помощи соединительнотканных тяжей связана с краями отверстия.

Функции диафрагмы:

1) статическая (опорная);

2) динамическая (двигательная)

• Респираторная;

• Кардиоваскулярная;

• Моторно-пищеварительная.

Заболевания диафрагмы:

1) врожденные;

2) приобретенные (воспаление, опухоли, кисты, грыжи, функциональные).

3) Повреждения диафрагмы: открытые, закрытые, комбинированные.

КЛИНИКА ОТКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ: 1) изолированные повреждения встр. редко; 2) преобладание с-мов со стороны органов бр. полости (перитонит, внутрибр. кровотечение); 3) преоблад. с-мов со стороны органов грудной клетки (плевропульмональный шок, гемо- или пневмоторакс, развитие дыхательной и сердечнососуд. недост.); 4) наличие одина-ково выраженных тех или др. симптомов.

Синдромы:болевой; воспалительный; диспептический; перитонеальный; легочно-сердечной нед.; кишечной непроход.

Симптомы:

– с. Кевеса – боль в обл.мечевидного отростка

– с. Щеткина-Блюмберга

– Френикус-симптом

– с. кровотечения

– с. сдавления легкого

– с. смещения средостения

Лечение:

• торакотомия

• лапаротомия

• тораколапаротомия

ЗАКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИАФРАГМЫ

• Клиника: плевропульм. шок; боли в животе и груд-ной клетке; одышка, цианоз, тахикардия; смещение средостения в здоровую сторону; явления кишечной непроходимости.

Диагностика:

ü R-скопия (гемо-, пневмоторакс, ограничение подвижности диафрагмы, нахождение в плевр. поло-сти бр. органов);

ü R-контрастное исследование

ü наложение пневмоперитонеума

ü лапароскопия или торакоскопия

ü холангиография

Источник

Симптомы химического ожога пищевода и их лечение

а) Симптомы и клиника химического ожога пищевода. Ожог едкими веществами вызывает интенсивную боль в полости рта, глотке, за грудиной и в эпигастральной области, сопровождающуюся позывами на рвоту, рвотой, слюнотечением и иногда отеком надгортанника и затрудненным дыханием. У большинства больных обожженная поверхность покрывается белыми струпьями.

Развивается шок, состояние больного неуклонно ухудшается, снижается артериальное давление, учащается пульс, появлются бледность и цианоз, кожа покрывается холодным потом, наступает коллапс. Через 24-48 ч появляются признаки интоксикации, нарушения функции почек (гематурия), печени, развивается гемолиз, нарушение водно-электролитного баланса, и иногда появляются симптомы нарушения функции ЦНС.

Возникает опасность перфорации или развития медиастинита, плеврита, перитонита, трахеопищеводного свища. Больные быстро истощаются. У выживших больных в дальнейшем развивается протяженный стеноз пищевода и прогрессирующая дисфагия.

Эзофагоскопия при химическом ожоге пищевода

б) Причины и механизмы развития. Глубина поражения стенки пищевода при коагуляционном некрозе, вызванном ожогом сильными кислотами, и колликвацион-ном некрозе при ожоге щелочью, бывает разной. Рубцовый процесс в полости рта и в глотке может быть слабо выражен из-за быстрого прохождения едкого вещества в пищевод, но наблюдаются также случаи образования обширных рубцов, распространяющихся на пищевод и даже желудок и кишечник.

При ожогах щелочью поражение пищевода бывает более серьезным, чем желудка, что объясняется рефлекторным кардиоспазмом, в то время как при ожогах сильными кислотами поражение желудка оказывается более тяжелым.

Динамика ожоговой болезни пищевода включает следующие звенья:

1) первичный некроз слизистой оболочки полости рта, глотки, пищевода, желудка и кишечника;

2) общая интоксикация;

3) острый, подострый и хронический коррозивный эзофагит;

4) заживление пищевода с образованием рубцов и развитием стеноза;

5) поздние осложнения в виде поздних и рецидивирующих стенозов и злокачественной трансформации. Рубцовый стеноз развивается с 3-й недели.

Стриктура пищевода после химического ожога

в) Диагностика. Диагноз устанавливают на основании типичного анамнеза (случайное или преднамеренное (с целью суицида) употребление едкого вещества) и характерных местных признаков. Следует выяснить природу едкого вещества, выполнить рентгенографию грудной клетки и живота. Если по данным анамнеза и клинического обследования ожог не тяжелый, то выполняют контрастное рентгенологическое исследование пищевода, после чего осторожно исследуют пищевод и желудок эндоскопом и вводят желудочный зонд.

Противопоказаниями к эзофагоскопии и зондированию желудка являются шок и подозрение на перфорацию. Эзофагоскопию сразу при поступлении больного можно выполнить лишь в том случае, если протяженность и глубину ожога пищевода оценить невозможно.

г) Лечение химического ожога пищевода. Пострадавшему дают обильное питье (воду), анальгетики, седативные препараты и доставляют в отделение интенсивной терапии для борьбы с шоком, внутривенных инфузий, парентерального питания. Назначают антибиотики широкого спектра действия и при необходимости накладывают гастростому и трахеостому. Показана терапия высокими дозами глюкокортикоидов, вводимых внутривенно по крайней мере в течение 4 нед. Дозы этих препаратов корректируют в зависимости от результатов эндоскопического исследования (появление грануляций).

Первую эзофагоскопию с соблюдением необходимых предосторожностей выполняют через 6-8 дней. Если при рентгенологическом исследовании и эзофагоскопии выявляют стеноз пищевода, то с конца 2-й недели начинают дилатацию пищевода. В дальнейшем эзофагоскопию выполняют каждые 10 дней, пока дефекты слизистой оболочки не эпителизируют. После этого контрольную рентгенографию и эзофагоскопию выполняют через 1, 3, 6 и 12 мес.

Существует два метода бужирования пищевода:

• Раннее бужирование примерно на 8-12-й день после ожога пищевода. Бужирование проводится толстыми бужами размером 40F у взрослых, 20F у детей и 30F у подростков. Размер бужа с каждым днем увеличивают, пока больной не начнет свободно глотать. В дальнейшем бужирование повторяют, если при рентгенологическом исследовании вновь появляются признаки стеноза.

• Позднее бужирование выполняют лишь в том случае, если несмотря на глюкокортикоидную терапию развивается рубцовый стеноз пищевода. Бужирование в этом случае начинают спустя несколько недель. Его можно выполнять под контролем эзофагоскопа, с помощью бужей с ниткой-на-правителем или по клинку; бужирование вслепую недопустимо.

Начинают с подбора бужа подходящего размера с помощью эзофагоскопии. Предварительно с помощью контрастной рентгеноскопии уточняют локализацию стеноза и исключают злокачественную опухоль и множественные стенозы.

Бужирование с ниткой-направителем освобождает от необходимости ежедневного выполнения эзофагоскопии и обеспечивает правильность введения бужа в дистальный отдел пищевода. Применяются фенестрированные бужи. Сначала больной проглатывает свинцовый шарик, прикрепленный к шелковой нитке длиной в несколько метров. Нитку ежедневно приспускают, пока шарик не окажется в желудке, а затем и в кишечнике.

Тогда его положение верифицируют с помощью рентгенографии, нитку фиксируют и по ней начинают вводить в пищевод через стенозированный участок фенестрированные бужи, постепенно увеличивая их размер. Бужирование может занять несколько недель. Когда необходимость в нем отпадает, нитку отрезают на уровне рта, и она вместе с шариком выходит естественным путем.

Цель бужирования состоит в том, чтобы добиться расширения просвета пищевода до размера 45F у взрослых (что соответствует диаметру 15 мм), 30-35F у детей в возрасте до 10 лет и 30-40F у подростков.

Нить можно удалить также через гастростому, а последнюю использовать для ретроградного бужирования от желудка ко рту.

Бужирование таит в себе риск перфорации пищевода. Проведение бужа через нить-направитель устраняет этот риск. Особенно велика опасность перфорации, когда в стенозированной части пищевода имеется участок некроза и образуется слепой карман. Перфорация чревата развитием медиастинита, плеврита или перитонита, что требует наружного дренирования.

Если бужирование пищевода оказывается неэффективным, следует устранить стеноз хирургическим путем, выполнив резекцию пораженного участка с восстановлением непрерывности пищевода сегментом желудка или кишки. В связи с повышенным риском повторного стеноза, а также злокачественной трансформации больных следует взять под медицинское наблюдение и регулярно выполнять контрольную рентгенографию и эндоскопию.

– Также рекомендуем “Симптомы инородного тела пищевода и его удаление”

Оглавление темы “Болезни пищевода”:

- Симптомы химического ожога пищевода и их лечение

- Симптомы инородного тела пищевода и его удаление

- Симптомы перфорации и разрыва пищевода

- Симптомы дивертикула пищевода и его лечение

- Симптомы гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ) и его лечение

- Симптомы нарушения моторики пищевода – спазма и ахалазии

- Симптомы перстнеглоточной ахалазии и ее лечение

- Симптомы варикоза вен пищевода и его лечение

- Симптомы грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) и его лечение

- Симптомы врожденных аномалий пищевода и их лечение

Источник