Что такое пролежни в кишечнике

Обтурационная кишечная непроходимость – это патология, что сопровождается нарушением либо полной остановкой продвижения содержимого кишечника по ЖКТ (на отрезке от желудка до ануса). Подобное заболевание относят к наиболее опасным хирургическим патологиям в брюшной полости.

Классификация

Соответственно факторам, что вызывают данную патологию, выделяют:

- Механическую кишечную непроходимость.

- Динамическую разновидность заболевания.

Динамический вариант непроходимости появляется при возникновении препятствий на пути кишечного содержимого, а механический – является следствием нарушения перистальтики кишечника и, в свою очередь, подразделяется на частичную либо полную, а также на обтурационную либо странгуляционную непроходимость. Механическая кишечная непроходимость может сформироваться на любом из участков ЖКТ, хотя наиболее часто она встречается в тонком кишечнике.

В случае полного либо частичного нарушения продвижения кишечного содержимого вследствие сужения или же закупорки просвета кишечника, данную патологию именуют обтурационной непроходимостью.

Причины патологии

Как правило, механическая кишечная непроходимость развивается вследствие следующих причин:

- Доброкачественные новообразования в тонком кишечнике.

- Новообразования, носящие злокачественный характер и локализующиеся в толстом либо тонком кишечнике.

- Инородные тела.

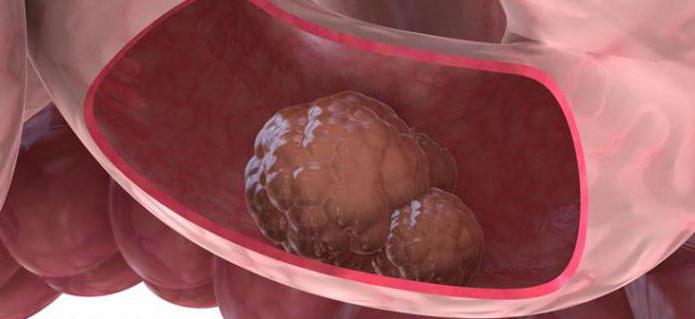

Независимо от характера образования, оно прорастает в просвет кишечника, замедляя продвижение кишечного содержимого.

У пациентов пожилого возраста обтурационная закупорка кишки может возникать вследствие копростаза. В этом случае стенки кишечника впитывают воду из-за длительного застоя содержимого. В результате чего каловые массы значительно уплотняются и, как следствие, формируются каловые камни, закупоривающие просвет дистальных отрезков кишечника.

Достаточно часто формирование обтурационной кишечной непроходимости провоцируется калькулезным холециститом либо желчекаменным заболеванием. Причем крупные камни, задерживаясь в просвете, вызывают образование пролежней, а в дальнейшем – свищей (локализующихся между пузырем и кишечником). Сквозь свищи камни могут мигрировать, вызывая закупорку кишечника.

Более редко обтурационная кишечная непроходимость может возникать при массивных глистных инвазиях, так при аскаридозе клубок паразитов закупоривает просвет кишечника. Кроме того, патология формируется и при новообразованиях брыжейки, аберрантных сосудах либо врожденных аномалиях.

Клиника

Выделяют общие и частные признаки патологии.

К первым относят:

- Спастические боли в животе.

- Приступы рвоты.

- Ускоренная перистальтика, возникающая в начале болезни, и ее полная остановка на более поздних сроках.

- Короткие сроки (несколько суток) проявления симптоматики после возникновения обтурации.

- Невозможность выведения газов и кала.

Стоит отметить, что подобные признаки в той или иной мере могут сопровождать и другие патологии, например, дисбактериоз (отсутствие живых бактерий для кишечника), а потому важно учитывать местные проявления, анамнез, возраст пациента и так далее.

Как правило, боль – первый признак развития непроходимости, при этом она имеет схваткообразный характер, неожиданно возникает и протекает волнообразно. Пациенты характеризуют боль, как невыносимую.

Кроме того, перестальтика кишечных стенок усиливается (организм пытается избавится от возникшей преграды), однако со временем нервно-мышечные элементы кишечной стенки истощаются, вследствие чего перистальтика исчезает вовсе. При этом начинаются приступы рвоты.

Характер рвотных масс соответствует степени непроходимости:

- При расположении преграды в верхних отрезках ЖКТ, в рвоте присутствует желчь и употребленная пища.

- В случае локализации обтурации в нижних отделах – рвотные массы имеют очень неприятный запах и содержат каловые включения.

- Если закупорка возникает в толстой кишке, рвота может отсутствовать, однако наблюдаются парез кишечника и вздутие живота.

Непроходимость вследствие новообразований

Если обтурация вызвана новообразованием в кишечнике, заболевание развивается постепенно и достаточно медленно. При этом на фоне анемии, интоксикации и общего истощения возникают непостоянная схваткообразная боль и вздутие, чередующиеся с периодами временного благополучия. Если кишка сильно раздута, это может привести к возникновению язв и некрозов. Иногда первым симптомом закупорки кишечника вследствие новообразований может быть кровотечение.

Обтурация вследствие аномального расположения брыжеечной артерии

Как правило, подобная патология возникает у молодых пациентов. Во время поступления еды тонкий кишечник опускается и зажимается меж позвоночником и аномально располагающейся брыжеечной артерией. В этом случае в животе появляются спастические боли и возникают рефлекторные рвотные позывы.

Коленно-локтевая позиция приносит значительное облегчение, так как артерия опускается и перестает сдавливать кишечник. Заболевание может протекать волнообразно.

Непроходимость вследствие наличия желчных камней

Желчные конкременты являются причиной обтурационной кишечной непроходимости лишь в 2% случаев. Причем данное явление возникает, как правило, в наиболее тонком отрезке кишечника, что приводит к полной закупорке ее просвета. При калькулезном хроническом холецистите в результате пролежней пузырной стенки поврежденные ткани спаиваются с толстой либо двенадцатиперстной кишкой.

По мере увеличения пролежня формируется дуоденально-пузырный либо толстокишечно-пузырный свищи, сквозь которые конкремент проваливается в кишку. При этом закупорка последней происходит при условии достаточно крупных размеров камня (3 см и более). Способствует обтурации вторичный спазм кишечника. Как правило, закупорка желчным конкрементом возникает в терминальных отделах подвздошного кишечника, вследствие его малого диаметра.

Клиника при этом ярко выражена и возникает остро: пациенты жалуются на сильнейшие схваткообразные боли, многократные приступы рвоты, в которой присутствует желчь. Во время проведения рентгеноскопии обнаруживают вздутые от газа петли тонкого кишечника, что имеют характерный “спиралевидный” рисунок слизистой. Кроме того, довольно часто определяется газ и в желчных протоках.

Клиника обтурационной непроходимости, что вызвана каловыми конкрементами

У пожилых пациентов наиболее часто непроходимость (в области толстой кишки) провоцируется каловыми камнями, при этом больные страдают запорами либо атонией кишечной стенки. При этом каловые камни образуются вследствие колитов хронических либо аномалий развития (врожденные мембраны в слизистой, мегасигма, мегаколон). В некоторых случаях каловые конкременты могут отходить самопроизвольно, но чаще вызывают пролежни кишечной стенки и, как следствие, развитие перфорации и перитонитов.

Характерными признаками подобной обтурации являются:

- Сильная схваткообразная боль.

- Баллонообразно вздутая пустая прямая кишка.

- Задержка газов и стула.

- Перистальтика усиленная и длительно сохраняющаяся.

Диагностика кишечной непроходимости

Дифференциальный диагноз данной патологии (особенно у младенцев) следует проводить с дисбактериозом (отсутствие живых бактерий для кишечника).

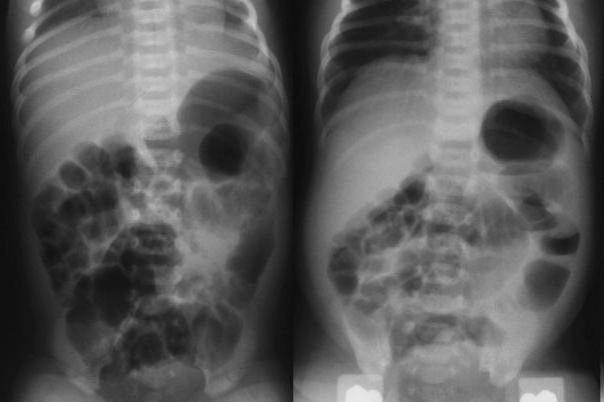

Самыми доступными и простыми методиками выявления обтурации кишечника являются рентгенологические методы.

Так, для диагностики кишечной непроходимости назначают обзорную рентгенографию брюшных органов, которая может выявить арки воздуха, чаши Клойбера и уровень (горизонтальный) жидкости. Подобные рентгенологические симптомы могут проявляться через несколько часов после начала болезни.

В случае необходимости применяется прицельная желудочная рентгенография либо ДПК (если подозревают наличие инородного тела, желчных конкрементов в кишечнике либо аномально пролегающую брыжеечную артерию), а также исследования в латеральной либо горизонтальной позициях, на левом либо правом боку.

В случае отсутствия явных признаков обтурации проводится контрастное рентгенологическое исследование (ирригография и пассаж бария через тонкую кишку), позволяющее наиболее точно определить уровень и локализацию кишечной непроходимости.

МСКТ и УЗИ кишечника, что показывает наличие опухолей, инородных тел и конкрементов, позволяет выявить причины непроходимости и проанализировать состояние и кровоснабжение внутренних органов, а также наличие/отсутствие перитонита.

Более точная диагностика патологии осуществляется при эндоскопическом исследовании, которое позволяет визуализировать поврежденный отрезок кишки, выявить причину непроходимости, а также произвести терапевтические мероприятия. Кроме того, эндоскопическое исследование толстого кишечника (колоноскопия) позволяет удалить каловые конкременты либо растворить их водой и избежать оперативного вмешательства. В случае эффективности данного метода необходимо исследование кала для определения в нем скрытой крови, благодаря чему можно подтвердить/опровергнуть перфорации и пролежни кишечника.

Какой врач лечит кишечник

- Неотложные патологии ЖКТ, связанные с инфекциями (сальмонеллез, токсикоинфекции пищевые, холера, шигеллез), лечит инфекционист.

- Острые патологии, не связанные с инфекциями (парапроктиты, аппендицит острый, обтурационная кишечная непроходимость, осложнения язв: перфорации, малигнизация, кровотечения), лечатся хирургом.

- Хронические патологии ЖКТ (гастриты, колиты, дуодениты и так далее) лечатся гастроэнтерологом.

- Для лечения болезней прямой кишки следует обращаться к проктологу.

Независимо от вида патологии ЖКТ, для установления верного диагноза требуются консультации следующих специалистов:

- Эндоскопист, проводящий, например, ФГДС.

- Сонолог, проводящий УЗИ кишечника, что показывает состояние внутренних органов и так далее.

- Рентгенолог.

То есть на вопрос “какой врач лечит кишечник” однозначного ответа нет, ведь стоит учитывать не только причину болезни, но и ее течение, состояние пациента и наличие осложнений.

Терапия непроходимости, вызванной опухолью

Выбор того либо иного метода лечения зависит от причины, что спровоцировала закупорку кишечника.

В случае непроходимости, что вызвана опухолью, может применяться комплексное лечение, включающее хирургические вмешательства, а также лучевую и химиотерапию. При новообразованиях тонкого кишечника кишку иссекают параллельно, формируя межкишечные анастомозы.

В случае наличия непроходимости в ободочной восходящей либо слепой кишке назначается гемиколэктомия. Если опухоль неоперабельна, прокладывается обходной илеотрансверзоанастомоз. Если новообразование локализуется в ободочной кишке (ее левых отделах), проводятся двух- либо трехэтапные вмешательства. В случаях, когда опухоль в этих отделах неоперабельна, формируют неестественный задний проход.

Терапия кишечной артериомезентериальной обтурации

При данной патологии вначале применяется консервативное лечение: дробное частое питание, нахождение в горизонтальной позиции после еды (желательно на правой стороне). В случае неэффективности подобных мероприятий назначается хирургическое лечение (формирование дуоденоанастомоза).

Лечение обтурации вследствие наличия желчных камней

Терапия сугубо хирургическая. При этом показана декомпрессия кишечника, энтеротомия закупоривающего кишечник конкремента и его удаление.

Впоследствии при наличии показаний проводят холецистэктомию.

Лечение закупорки кишечника каловыми камнями

В данном случае лечение начинают с консервативных методов: масляные либо сифонные клизмы, измельчение конкремента с помощью пальцев либо эндоскопа с последующим его удалением через анус. Если подобная терапия эффекта не приносит, проводят операцию, при которой делают колостомию, удаление камней и последующее наложение временной колостомы.

Прогнозы

Прогноз патологии зависит от причины, что ее вызвала, а также наличия/отсутствия осложнений. Если перфорация, перитонит, кровотечения отсутствуют, прогноз благоприятный. В случае наличия неоперабельных опухолей – неблагоприятный.

Профилактика

Специфических профилактических мер кишечной обтурации нет. Вторичная профилактика сводится к своевременному определению и устранению причин данной патологии.

Источник

Пролежень – это некроз мягких тканей, возникающий вследствие нарушения их питания и длительного давления на определенную область тела. Развитию патологии способствует ограниченная подвижность больного, недостаточный уход, нарушения чувствительности и трофики. Пролежни обычно возникают в местах прилегания костных выступов к коже (крестец, пятки, лопатки). Тактика лечения зависит от глубины и стадии некроза. При поверхностных пролежнях выполняются перевязки, при глубоких поражениях необходимо иссечение омертвевших тканей.

Общие сведения

Пролежень – омертвение тканей, возникающее вследствие длительного давления в сочетании с нарушением иннервации и кровообращения на определенном участке тела. Развивается у ослабленных лежачих больных. Кроме того, пролежень может появиться у пациентов с переломами вследствие давления слишком тугой или неровной гипсовой повязки, а также у людей с зубными протезами (при его плохой подгонке).

Вероятность развития пролежня в первую очередь зависит от двух факторов: качества ухода и тяжести заболевания. В некоторых случаях появления пролежней достаточно трудно избежать и для их профилактики приходится применять целый арсенал специальных средств: противопролежневые матрасы, специальные впитывающие пеленки, круги, подкладываемые под определенные участки тела и т. д.

Пролежень

Причины пролежня

Основной причиной возникновения патологии является сдавление тканей между костью и находящейся снаружи твердой поверхностью. Мягкие ткани сдавливаются между костью и кроватью или костью и инвалидным креслом, что приводит к нарушению кровообращения в мелких сосудах. К клеткам сдавленной области перестает поступать кислород и питательные вещества, в результате участок ткани мертвеет и погибает.

Дополнительными причинами повреждения кожи в типичных местах образования пролежней становятся трение и скольжение. Трение о простыни или одежду возникает, когда пациент самостоятельно меняет позу, либо его переворачивают или пересаживают члены семьи или мед. работники. Скольжению способствует слишком высокий подъем головного конца кровати, при котором пациент соскальзывает вниз, а также попытка удержаться в сидячем или полусидячем положении без должной опоры.

В группу риска возникновения пролежней относятся все люди с ограниченной подвижностью, которая может возникнуть вследствие оперативных вмешательств, параличей, комы, седации, слабости и общего плохого самочувствия, а также заболеваний или травм при которых необходим постельный режим или использование инвалидного кресла. Вероятность развития заболевания увеличивается у курильщиков и людей пожилого возраста, при плохом питании и недостатке жидкости. К числу других факторов, повышающих риск возникновения пролежней, относятся:

- Ухудшение чувствительности вследствие неврологических заболеваний, повреждений спинного мозга и т. д. При таких состояниях пациенты не ощущают боли и дискомфорта, свидетельствующих о сдавлении мягких тканей. Пролежни у пациентов с параличами склонны к затяжному, упорному течению и могут возникать даже в нетипичных местах (например, вследствие давления края обуви).

- Потеря веса и мышечная атрофия. Мышцы и жировая ткань являются естественными прослойками между костными выступами и кожей. При их уменьшении кожа при давлении подвергается увеличенным нагрузкам. Поэтому пролежни часто образуются у истощенных больных.

- Слишком влажная или слишком сухая кожа. Кожа становится сухой при повышении температуры, а влажной – при усиленном потоотделении, которое может быть обусловлено как болезнью, так и чрезмерным перегревом больного (слишком теплое одеяло, слишком высокая температура в помещении).

- Недержание мочи или кала. У пациентов, не контролирующих свой мочевой пузырь, кожа часто бывает влажной, что делает ее более уязвимой к образованию пролежней. А бактерии, присутствующие в каловых массах, могут способствовать инфицированию пролежней и становиться причиной развития тяжелых местных осложнений.

- Заболевания, вызывающие нарушения кровообращения (сахарный диабет, облитерирующий эндартериит, острая окклюзия сосудов, облитерирующий атеросклероз).

- Мышечные спазмы. При непроизвольных движениях кожа постоянно страдает от трения о простыни, одежду и другие поверхности.

- Нарушения сознания. Пациенты не могут адекватно оценивать свое состояние и воздерживаться от действий, провоцирующих образование пролежней или выполнять действия, препятствующие их появлению.

Классификация

В современной гнойной хирургии наибольшей популярностью пользуется классификация пролежней с учетом степени тяжести:

- I стадия пролежня. Целостность кожных покровов не нарушена. Отмечается покраснение, цианотичность или багровый оттенок кожи. Кожа может выглядеть раздраженной. Иногда пациенты жалуются на болезненность или повышенную чувствительность в области формирующегося пролежня.

- II стадия пролежня. Есть поверхностная рана с повреждением эпидермиса и части дермы. Пролежень может представлять собой пузырь с жидкостью или красно-розовую, отечную, напоминающую язву рану.

- III стадия пролежня. Некроз распространяется на всю глубину дермы и захватывает подкожную жировую клетчатку. При этом фасция и подлежащие органы и ткани остаются интактными. Визуально выявляется пролежень в виде кратерообразной раны с дном из желтоватой омертвевшей ткани.

- IV стадия пролежня. Обширный, глубокий пролежень. Некротические процессы распространяются на сухожилия, мышцы и кости, которые могут выстоять в ране. Дно пролежня заполнено омертвевшей темной тканью.

Кроме того, существует классификация пролежней с учетом размера поражения: небольшой пролежень (диаметром до 5 см), средний пролежень (от 5 до 10 см), большой пролежень (от 10 до 15 см) и гигантский пролежень (более 15 см). Отдельно выделяют свищевую форму пролежней, при которой в мягких тканях имеется большая полость, сообщающаяся с наружной средой через небольшое отверстие на коже (свищ). Полость может находиться на значительном расстоянии от ранки. При этом отделяемое «проходит» через свищевой ход, нередко – изогнутый, тонкий и извилистый. При свищевой форме пролежней часто наблюдается остеомиелит подлежащей кости.

Симптомы пролежня

У пациентов, лежащих на спине, участки некроза чаще всего образуются в области крестца. Возможно также развитие пролежней в области лопаток, пяток и затылка. При положении в постели на боку пролежни возникают в области большого вертела бедренной кости, ушных раковин, висков, наружной поверхности плеча, колена и голеностопного сустава. Если больной лежит на животе, пролежень может образоваться в области крыльев подвздошных костей и по передней поверхности коленных суставов. У людей, пользующихся инвалидным креслом, пролежни наиболее часто возникают в области крестца, ягодиц, позвоночника, лопаток, а также задней поверхности рук и ног – в местах, где конечности опираются о кресло.

Вначале появляется покраснение или синюшность. Возможны неприятные ощущения и повышенная чувствительность в зоне поражения. В последующем формируются пузыри, при их вскрытии образуются поверхностные раны. Раны постепенно углубляются, становятся кратерообразными, появляется гнойное отделяемое. На дне раны образуется вначале желтоватые, а затем темные участки некроза.

Осложнения

Самым тяжелым осложнением пролежня является сепсис – опасное для жизни состояние, при котором бактерии с током крови распространяются по организму, что может стать причиной полиорганной недостаточности и смерти больного. Кроме того, пролежень может привести к развитию флегмоны, гнойного артрита, контактного остеомиелита подлежащей кости и раневого миаза (инфектации раны личинками насекомых). При расплавлении стенок сосудов возможно арозивное кровотечение. В отдельных случаях в области хронического, длительно незаживающего пролежня может развиться рак кожи.

Диагностика

Диагноз пролежня выставляется гнойным хирургом, травматологом или другим врачом, осуществляющим ведение больного, на основании типичной клинической картины и локализации повреждения. Специальные методы диагностики не требуются. Следует учитывать, что на начальных стадиях пролежни нередко бывают безболезненными или практически безболезненными, поэтому всех ослабленных, малоподвижных пациентов необходимо регулярно осматривать, уделяя особое внимание «зонам риска» – местам прилегания костных выступов. При нагноении пролежня может потребоваться забор материала для определения возбудителя и определения его устойчивости к различным антибиотикам. В отдельных случаях необходима дифференциальная диагностика пролежня с раком кожи. Диагноз уточняется на основании биопсии.

Лечение пролежня

Лечение всех поражений, даже небольших и поверхностных, должно проводиться с участием врача. Самолечение недопустимо, поскольку при таком подходе возможно дальнейшее прогрессирование пролежня и развитие тяжелых осложнений. К числу основных принципов лечения пролежней относится вВосстановление кровотока в поврежденной области, мероприятия, способствующие отторжению некротических масс и заживлению раны.

Для восстановления кровотока в области пролежня принимают специальные меры профилактики, о которых будет рассказано ниже. Для стимуляции отторжения некротических масс используют специальные лекарственные препараты (клостридиопептидаза + хлорамфеникол). При необходимости в ходе первичной обработки участки некроза удаляют с помощью специальных инструментов.

После того, как рана будет полностью очищена от некротических тканей, проводят перевязки с альгинатами (специальный порошок или салфетки для заполнения ран), накладывают гидроколлоидные повязки и повязки с ранозаживляющими препаратами. При осложнении пролежня бактериальной инфекцией применяют местные антисептические и антибактериальные средства. Пожилым пациентам и больным с тяжелыми пролежнями проводят антибиотикотерапию. Если после пролежня образовался обширный дефект, может потребоваться кожная пластика.

Прогноз и профилактика

Прогноз определяется тяжестью пролежня и характером основной патологии. Профилактика включает следующие мероприятия:

- Ежедневная проверка кожи является обязательной процедурой, которая должна проводиться при уходе за всеми тяжелыми больными и инвалидами. Необходимо обращать особое внимание на области костных выступов и зоны риска развития пролежней.

- Для профилактики пролежней следует каждые 2-3 часа менять положение больного в постели, использовать специальные приспособления (надувные круги и т. д.) и противопролежневые матрасы. Все перемещения пациента должны проводиться с максимальной осторожностью, так, чтобы не допустить трения или растяжения кожи.

- Нужно использовать мягкое постельное белье и одежду из натуральных материалов. Желательно, чтобы на одежде не было пуговиц, застежек и других элементов, способных создать очаг повышенного давления на кожу.

- Необходимо поддерживать в помещении комфортную температуру – не слишком низкую, чтобы больной не простудился, и не слишком высокую, чтобы избежать излишнего потоотделения и образования опрелостей, которые в последующем могут превратиться в пролежни.

- Постельное белье должно своевременно меняться, быть сухим и чистым. При необходимости следует использовать специальные гигиенические средства (впитывающие пеленки, памперсы, прокладки и т. д.).

Кожа лежачих больных становится тонкой и очень уязвимой к повреждениям, поэтому уход за ней должен быть бережным, деликатным. Нежелательно использовать сильнопахнущие и спиртосодержащие косметические средства, которые могут вызвать аллергию и раздражение кожи. Предпочтительно применять специальные щадящие гигиенические средства. Нужно следить за тем, чтобы кожа пациента всегда оставалась сухой и чистой: протирать его мягким полотенцем при повышенном потоотделении, максимально быстро удалять с кожи естественные выделения (кал, мочу), проводить гигиену интимных зон после каждой дефекации и мочеиспускания.

Смену постельного белья необходимо выполнять с использованием специальных приемов, переворачивая больного и перекатывая его на чистые простыни, но ни в коем случае не выдергивая из-под него белье. Следует также стимулировать пациента к движению и следить за тем, чтобы его питание было умеренным, сбалансированным, богатым минеральными веществами и витаминами, но относительно некалорийным, поскольку из-за малой подвижности количество необходимых калорий в таких случаях уменьшается.

Источник