Цели и задачи при пневмонии

По определению ВОЗ, медицинская реабилитация – это процесс, направленный на восстановление и компенпенсацию медицинскими и другими методами функциональных возможностей организма, нарушенных в результате врожденного дефекта, перенесенных заболеваний и травм. Стратегической целью медицинской реабилитации является восстановление функций на органном уровне (морфофункциональное восстановление органа или системы) и восстановление интегративных функций целостного организма.

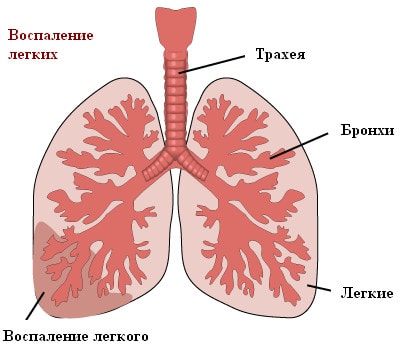

По определению Всероссийского общества пульмонологов (2002), пневмонии – это группа различных по этиологии, патогенезу, морфологическим особенностям острых инфекционных (преимущественно бактериальных) заболеваний, характеризующихся очаговым поражением респираторных отделов легких с обязательным наличием внутриальвеолярной экссудации.

Для воспалительных заболеваний бронхолегочной системы характерны склонность к затяжному течению и хронизация процесса, раннее присоединение аллергических осложнений. Антибактермальная терапия часто не обеспечивает полного излечения с восстановлением функции внешнего дыхания, что создает предпосылки для увеличения числа пациентов с хроническими неспецифическими заболеваниями легких.

При пневмонии основными задачами медицинской реабилитации являются ликвидация очага воспаления, достижение равномерности вентиляции легких, устранение диссоциации между альвеолярной вентиляцией и легочным кровотоком, улучшение бронхиальной проходимости, предотвращение раннего экспираторного закрытия дыхательных путей, «экономизация» работы дыхательной мускулатуры.

Принципами медицинской реабилитации пульмонологических больных являются раннее начало, комплексность и рациональность, учет клинических особенностей патологии, индивидуальных, психологических факторов, непрерывность и преемственность лечения (в стационаре, поликлинике, на санаторно-курортном этапе).

Медицинская реабилитация больных пневмонией на стационарном этапе

На стационарном этапе больным острой пневмонией наряду с рациональной медикаментозной терапией назначаются физиотерапия и ЛФК.

Физические факторы оказывают противовоспалительное, десенсибилизирующее, бактериостатическое действие, улучшают кровоснабжение легких, способствуют активации адаптивно-приспособительных механизмов в дыхательной и сердечно-сосудистой системах, снижают выраженность патологических аутоиммунных процессов в организме. Раннее назначение физических процедур (с 3-4-7-го дня от начала заболевания) значительно повышает эффективность комплексных терапевтических мероприятий.

Общими противопоказаниями к назначению физиотерапии являются:

- лихорадочное состояние (температура тела выше 38° С),

- острые гнойно-воспалительные заболевания,

- кровотечение и склонность к нему,

- легочная и сердечная недостаточность II-III степени,

- тяжело протекающая сердечно-сосудистая патология,

- буллезная эмфизема легких,

- системные заболевания крови,

- новообразования или подозрение таковых.

При пневмонии в период экссудативно-пролиферативного воспаления и при отсутствии явлений резко выраженной интоксикации (температуры тела около 37,5° С) целесообразно применение следующих физиотерапевтических методов.

Электрическое поле УВЧ. В период развития активного воспалительного процесса одновременно с антибактериальной терапией назначают электрическое поле УВЧ на область проекции очага в легком. Электромагнитное поле УВЧ способствует уменьшению экссудации в тканях, снижает их отечность, восстанавливает микроциркуляцию. Под влиянием электрического поля УВЧ усиливается местный фагоцитоз, образуется лейкоцитарный вал, очаг воспаления отграничивается от здоровых тканей. Процедура оказывает также бактериостатическое действие.

При выраженных аллергических проявлениях для гипосенсибилизации назначают ультрафиолетовое облучение (УФ) грудной клетки отдельными полями по 100-200 см2 каждое соответственно пораженной доле легкого; облучают по одному полю в день. Начинают процедуру с 2-х биодоз, прибавляя по 1-й биодозе в каждую последующую процедуру до 4-5 биодоз. Лечение проводят через день.

Индуктотермия. При центральных и прикорневых пневмониях целесообразно назначение высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) – лечебного воздействия магнитным полем высокой частоты, которое приводит к усилению микроциркуляции и лимфооттока, уменьшению бронхоспазма, улучшению отделения мокроты и вентиляционно-дренажной функции бронхов. Индуктотермия повышает обмен веществ, расслабляет гладкие и поперечно-полосатые мышцы, оказывает противовоспалительное и антисептическое действие. Индуктотермию назначают в период разрешения пневмонии. Воздействуют на область очага поражения. Продолжительность процедуры 10-15 мин ежедневно или через день; курс лечения 10-12 процедур.

Дециметрововолновая терапия обладает выраженным противовоспалительным эффектом, улучшает тканевой метаболизм и кровообращение в очаге поражения, заметно ускоряет рассасывание воспалительных элементов. Назначается на межлопаточную область, зону проекции воспалительного очага и область проекции надпочечников соответственно сегментам Th10 – L3. Курс лечения – 8 процедур (ежедневно).

Магнитотерапия. При наличии явлений выраженной интоксикации и отсутствии лихорадки в острой стадии заболевания для уменьшения отечности тканей,улучшения капиллярного кровообращения, стимуляции обменных процессов в очаге воспаления назначают переменное низкочастотное магнитное поле с индукцией 35-50 мТл. Продолжительность воздействия 5-10 мин на поле; курс лечения – 8-10 процедур (ежедневно).

Аэрозолетерапия или ингаляции назначаются для увеличения площади контакта лекарственных веществ со слизистой оболочкой дыхательных путей и альвеол, что повышает резорбцию препарата слизистой оболочкой, ускоряет рассасывание воспалительного очага и параллельно улучшает функцию внешнего дыхания, потенцирует бактерицидное или бактериостатическое действие фармакологических средств. Ингаляционную терапию аэрозолями лекарственных веществ проводят с помощью обычных ингаляторов, генераторов электроаэрозолей, ультразвуковых ингаляторов и компрессорных небулайзеров. Ультразвуковые ингаляторы и компрессорные небулайзеры обеспечивают формирование респирабельной фракции частиц лекарственных веществ с высокой степенью дисперсности (до 5 мкм), благодаря чему они проникают до альвеолярного уровня.

Для очищения бронхов от слизи, клеточного детрита, с целью прямого воздействия на воспалительный процесс в бронхолегочной ткани назначают аэрозоле- и электроаэрозолетерапию веществ, разжижающих мокроту и облегчающих ее отхождение – щелочных растворов (1-2%-й раствор пищевой соды), морской соли, соляно-щелочных минеральных вод и др., отвара подорожника, мать-и-мачехи, шалфея, муколитических препаратов. Восстановление бронхиальной проходимости и активация мукоцилиарного клиренса достигаются с помощью бронхолитических и отхаркивающих средств. При бронхоспазме назначают солутан, бронхолитин, препараты из группы метилксантинов. Из отхаркивающих средств рекомендуются муколитики (бромгексин, лазолван, ацетилцистеин), корень алтея, мукалтин, термопсис, лист подорожника и другие растительные экспекторанты, горячее щелочное питье и т. д. При упорном непродуктивном кашле назначают либексин, тусупрекс, синекод.

Ультрафиолетовое облучение в эритемных дозах оказывает выраженное противовоспалительное действие за счет повышения фагоцитарной активности лейкоцитов, а воздействие инфракрасными лучами способствует активации периферического кровообращения, стимуляции фагоцитоза, рассасыванию инфильтратов и дегидратации тканей, особенно при подострой и хронической стадии воспаления. Облучают область передней и задней поверхности грудной клетки по 15-20 мин с последующим воздействием на грудную клетку по полям.

Биоптронтерапия. Противовоспалительное действие плоско-поляризованного света с длиной волны от 400 до 2000 нм обусловлено улучшением регионарной гемодинамики и лимфотока, усилением метаболизма в воспаленных тканях. Особенностью метода является то, что его можно назначать 2-3 раза в день; курс лечения до 20 дней (ежедневно).

В настоящее время при лечении и реабилитации лиц с заболеваниями легких широко используется лазеро- или магнитолазеротерапия. Эти методы при острой пневмонии или ее остаточных явлениях улучшают микроциркуляцию в легочной ткани, ослабляют спазм гладкой мускулатуры бронхов (уменьшают обструктивный компонент внешнего дыхания), оказывают местную и общую иммуностимуляцию, потенцирует действие антибиотиков путем увеличения концентрации их в легочной ткани за счет интенсификации тканевого кровотока.

Методика заключается в воздействии лазерного излучения на рефлексогенные зоны в сочетании с надвенным лазерным или магнитолазерным облучением крови в области кубитальной вены. Облучают кожную зону в области проекции воспалительного очага, правого и левого главных бронхов, полей Кренига, обоих надплечий, паравертебральных зон (2 поля справа, 2 слева на уровне Th 3-9), а также область крыльев носа справа и слева. Курс лечения – 8-12 процедур (ежедневно).

При затяжном течении процесса с целью повышения общей резистентности организма, активации компенсаторно-адаптивных процессов в бронхолегочной системе целесообразно назначение синусоидальных модулированных токов, которые улучшают трофику тканей, кровообращение, способствуют рассасыванию воспалительных изменений в тканях, улучшают дренажную функцию бронхов, оказывают болеутоляющее действие и снижают повышенный тонус мышц. Cинусоидальные модулированные токи (аппарат «Амплипульс») назначаются на межлопаточную область, зону проекции надпочечников или соответственно очагу поражения. Курс лечения – 10-14 процедур (ежедневно).

Противовоспалительное действие оказывает ультразвук на область проекции очага поражения и сегментарные зоны позвоночника. Ультразвук улучшает дренажную функцию бронхов, уменьшает бронхоспазм и предотвращает образование спаек в плевральной полости. Активация мембранных энзимов и деполимеризация гиалуроновой кислоты способствуют уменьшению и рассасыванию отека. Целесообразно сочетать ультразвук с введением 2-3%-й мази лекарственных веществ (фонофорез эуфиллина, гидрокортизона и др.).

Тепловые процедуры (парафин, озокерит, грязи на грудную клетку) назначают для ликвидации остаточных явлений пневмонии. Аппликации накладывают на межлопаточную область или правую половину грудной клетки. Продолжительность процедур – 15-20 мин; курс лечения до 10-12 процедур (ежедневно).

Массаж грудной клетки способствует уменьшению спазма дыхательной мускулатуры, восстановлению подвижности грудной клетки и диафрагмы, повышению эластичности легочной ткани, активации крово- и лимфотока,ускорению рассасывания инфильтратов и экссудатов.

Среди методов немедикаментозного восстановительного лечения пневмонии в условиях стационара одно из ведущих мест занимает лечебная физкультура и дыхательная гимнастика, которые способствуют ускоренному рассасыванию воспалительных очагов, улучшению регенерации, восстановлению вентиляции и дренажа легких, повышению защитных сил организма.

ЛФК противопоказана больным с выраженной интоксикацией, высокой температурой, дыхательной недостаточностью III степени. Назначение дыхательных упражнений с постепенным расширением двигательной активности целесообразно уже со 2-3-го дня после снижения температуры тела.

В остром периоде показано лечение «положением в постели»: пациенту рекомендуют лежать на здоровом боку 3-4 ч в день с валиком под грудной клеткой с периодическими поворотами на живот. Целесообразно лежать на спине с разгрузкой пораженной стороны (рука поднята вверх и повернута кнаружи). Рациональные позы способствуют равномерной вентиляции легких и препятствуют образованию спаек. Наряду с этим постепенно подключаются статические упражнения для усиления вдоха и выдоха. Больного следует научить правильному дыханию с глубоким вдохом через нос и медленным полным выдохом через рот, с активным включением диафрагмального дыхания (брюшной и нижнегрудной тип дыхания).

При обильном скоплении бронхиального отделяемого и затрудненной экспекторации выбирают положения дренажного типа в зависимости от локализации очага воспаления. Дренажную гимнастику следует сочетать с форсированным откашливанием и вибромассажем грудной клетки.

По мере улучшения состояния больного в комплекс ЛФК включают динамические упражнения для рук и ног с постепенным углублением дыхания, а также дыхательные упражнения с преодолением сопротивления на вдохе и выдохе, в т. ч. звуковую гимнастику, дыхание через суженные отверстия рта и носа.

Перед выпиской из стационара объем двигательной активности увеличивается (под контролем шаговой пробы), назначаются упражнения, связанные со снарядами.

Критериями эффективности медицинской реабилитации больного пневмонией являются:

- ликвидация клинических признаков заболевания (кашля, выделения мокроты, одышки, болей в грудной клетке, хрипов при аускультации);

- купирование активного воспаления, исчезновение инфильтративных изменений в легких;

- восстановление функции внешнего дыхания и гемодинамики;

- нормализация психоэмоционального состояния и вегетативной нервной системы.

=================

Вы читаете тему:

Медицинская реабилитация больных пневмонией

1. Медицинская реабилитация больных пневмонией на стационарном этапе.

2. Медицинская реабилитация больных пневмонией на амбулаторно-поликлиническом этапе.

Крыжановский В. Л., Малькевич Л. А. БГМУ.

Опубликовано: “Медицинская панорама” № 10, ноябрь 2004.

Источник

Пневмония – это инфекционное воспалительное заболевание тканей легких. Распространено и другое название болезни – воспаление легких.

В настоящее время пневмония (воспаление легких) успешно лечится в подавляющем большинстве случаев. Для уверенности в благополучном исходе достаточно своевременно обратиться к врачу и строго следовать полученным рекомендациям. Однако не следует забывать, что пневмония по-прежнему остаётся грозным заболеванием, и при отсутствии надлежащего лечения способна привести к смерти больного.

Причины пневмонии

Чаще всего причиной пневмонии выступает бактериальная инфекция. В 30-40% случаев возбудителем воспаления легких является пневмококк (разновидной стрептококковой инфекции). Кроме бактерий, пневмония также может быть вызвана вирусами, микоплазмами, хламидиями.

Обычно возбудитель попадает в легкие аэрогенным путем – с вдыхаемым воздухом. Но также возможно попадание инфекции с током крови из уже существующего очага воспаления (например, при перитоните). Проникновение инфекции через верхние дыхательные пути также в большинстве случаев происходит поступательно – сначала возникает очаг воспаления в носоглотке или горле, а уже потом из него инфекция «спускается» в легкие. Таким образом, любое вирусное заболевание верхних дыхательных путей (ОРВИ, грипп) может стать спусковым механизмом развития пневмонии, поскольку вирусное поражение создает благоприятные условия для активизации патогенных бактерий. При заболевании трахеитом или бронхитом необходимо обязательно наблюдаться у опытного врача, чтобы предотвратить или вовремя обнаружить проникновение инфекции в сами легкие.

Факторы, способствующие возникновению пневмонии (воспаления легких)

В некоторых случаях опасность возникновения пневмонии возрастает. Наиболее уязвимы дети (в силу неразвитости иммунитета, дыхательной мускулатуры, более узких и коротких дыхательных путей). Также часто воспаление легких развивается у людей старшего возраста (от 60 лет), это связано с возрастным ослаблением иммунитета, потерей тонуса мышц и низкой подвижностью.

Факторами, увеличивающими риск заболевания пневмонией, также являются:

- хронические заболевания внутренних органов (почек, сердца) в стадии обострения;

- онкологические заболевания;

- эндокринные заболевания (сахарный диабет);

- заболевания центральной нервной системы (в том числе эпилепсия);

- ослабленный иммунитет;

- постоянные стрессы, угнетенное состояние;

- неполноценное питание (недостаточное употребление фруктов, овощей, рыбы, мяса);

- переохлаждение;

- курение;

- злоупотребление алкоголем.

Виды пневмонии

В зависимости от степени поражения легочной ткани различают очаговую пневмонию (когда затрагивается лишь небольшой очаг легкого – например, бронхи с прилегающими респираторными отделами, такая форма заболевания называется бронхопневмонией), сегментарную, затрагивающую один или несколько сегментов легкого, и долевую, протекающую с поражением доли легкого (такая форма называется также крупозной пневмонией; в воспалительный процесс в этом случае может вовлекаться и плевра – оболочка, покрывающая легкие). Очаговая пневмония протекает сравнительно легко, а крупозная пневмония является наиболее опасной формой заболевания.

Если в воспалительный процесс вовлечено только одно легкое, такая пневмония называется односторонней. Двусторонняя пневмония, то есть воспаление сразу обоих легких протекает значительно тяжелее.

Воспаление легких, вызванное атипичной микрофлорой (микоплазмами, хламидиями) называется атипичной пневмонией. Течение атипичной пневмонии значительно отличается (в частности, её первичные проявления могут совпадать с обычной простудой).

Пневмония у детей

Дети первых лет жизни чаще болеют пневмонией, чем взрослые. Это объясняется, в первую очередь, тем, что дыхательная система малышей ещё только формируется, и поэтому имеет ряд особенностей, делающих её особенно уязвимой, таких как:

- незрелая легочная ткань;

- узкие и короткие дыхательные пути;

- маленький объем легких;

- слизистая оболочка дыхательных путей быстро отекает, а слабые и хрупкие реснички эпителия плохо удаляют мокроту.

У детей часто встречается атипичная пневмония. Возбудители, которые у взрослых сравнительно редко вызывают воспаление легких – вирусы, микоплазмы, хламидии, попадая в дыхательную систему ребенка, легко оказываются причиной пневмонии. А это означает, что болезнь может протекать не так, как мы привыкли это наблюдать во взрослой среде. Поэтому родители должны быть особенно бдительными и не пропустить начало развития заболевания. Подозревать пневмонию у ребенка можно в случае сочетания некоторых из следующих признаков:

- высокой температуры (38°C и выше), которая держится более 3-х дней;

- одышки (учащенном дыхании);

- бледности и посинения носогубного треугольника (Носогубный треугольник – это область, включающая нос от основания переносицы, снизу ограниченная ртом, а с боков – носогубными складками);

- необоснованной потливости;

- слабости и отказа от еды.

При атипичной пневмонии кашель может отсутствовать или казаться поверхностным. Главным признаком заболевания считается сочетание устойчивой высокой температуры и одышки.

Возможные осложнения пневмонии

Пневмония может привести к таким осложнениям как:

- воспаление плевры (плеврит);

- отёк лёгких;

- абсцесс легкого (возникновение в лёгком полости, наполненной гноем);

- нарушение дыхания.

Симптомы пневмонии

В большинстве случаев поражения бактериальной инфекцией начало болезни проявляется остро. Атипичная пневмония, вызванная микоплазмами, хламидиями, легионеллой имеет смазанное начало, похожее на обычное простудное заболевание.

При типичном протекании пневмонии основными симптомами являются:

Температура

Для пневмонии типично значительное повышение температуры тела (от 37,5°C до 39,5°C и выше)

Подробнее о симптоме

Симптомы интоксикации

Комплекс симптомов интоксикации при пневмонии включает в себя головную боль, слабость, повышенную потливость, потерю аппетита.

Кашель

Кашель при пневмонии в начале обычно сухой, через 3-4 дня становится влажным, с выделением обильной мокроты рыжеватого или зеленоватого цвета.

Подробнее о симптоме

Методы диагностики пневмонии

Диагностика пневмонии проводится на основании осмотра больного. Обязательно выполняются простукивание (перкуссия) и прослушивание (аускультация) для выявления шумов в лёгких. Также могут быть назначены лабораторные и инструментальные исследования.

Микроскопическое исследование

Микросокпическое исследование мокроты с окрашиванием по Граму даёт возможность обнаружить присутствие грамотрицательных микроорганизмов. Именно грамотрицательные возбудители вызывают атипичную пневмонию, протекающую наиболее опасным для пациента образом.

ПЦР-диагностика

При подозрении на атипичный характер пневмонии проводится ПЦР-диагностика. Исследуемым биологическим материалом является мокрота. Исследование методом ПЦР позволяет точно присутствие возбудителя и подтвердить диагноз.

Подробнее о методе диагностики

Рентгенография грудной клетки

Бронхоскопия

При осложнённых формах пневмонии может проводиться бронхоскопия. Метод предполагает введение через нос в просвет трахеи специального эндоскопического инструмента – бронхоскопа. Бронхоскоп оборудован подсветкой и оптической системой, позволяющей врачу увидеть ситуацию собственными глазами.

Записаться на диагностику

Чтобы точно продиагностировать заболевание, запишитесь на прием к специалистам сети «Семейный доктор».

Методы лечения пневмонии

Больного с подозрением на пневмонию должен осмотреть врач. В «Семейном докторе» Вы можете вызвать на дом врача-терапевта или педиатра.

Больным назначается постельный режим. При тяжелых формах воспаления лёгких требуется госпитализация. В случае пневмонии, протекающей в лёгкой форме, лечение проводится на дому, но обязательно под контролем врача.

Больному необходимо обильное питьё (желательно тёплое) и рациональная диета, исключающая жирную пищу и сладкие блюда. Помещение, где находится больной, должно регулярно проветриваться и подвергаться влажной уборке.

Врачи «Семейного доктора» имеют большой опыт диагностики и лечения пневмонии. Наблюдаясь в «Семейном докторе», Вы снизите риск развития осложнений и рецидива заболевания.

Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение направлено, прежде всего, на подавление возбудителя заболевания. Также обычно предпринимаются меры по снижению температуры и очищению дыхательных путей от мокроты.

Лечебная физкультура

К лечебной физкультуре прибегают после нормализации температуры. Целью ЛФК при пневмонии является укрепление общего состояния больного, улучшение кровообращения, недопущение формирования плевральных спаек, укрепление сердечной мышцы.

Подробнее о методе лечения

Записаться на прием

Не занимайтесь самолечением. Обратитесь к нашим специалистам, которые правильно поставят диагноз и назначат лечение.

Оцените, насколько был полезен материал

Все заболевания

Источник