Актуальность проблемы пневмонии у детей в россии

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Фатуллаева Г.А.

1

Богданова Т.М.

1

1 Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского

Статья посвящена актуальности изучения пневмонии в современном мире. Показатели осложнений и летальных исходов повышаются, несмотря на совершенствование медицины. Появление новых штаммов микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам растет. Современные лекарственные средства помогают избежать тяжелых осложнений и вылечить практически любые формы воспаления легких без последствий. Однако необходимо помнить, что для эффективного лечения и успешной профилактики осложнений терапией данного заболевания должен заниматься специалист. Все эти трудности формируют необходимость создавать новые медицинские препараты, а также совершенствовать уже имеющиеся знания о причинах и факторах риска пневмоний различной этиологии. Выделены основные методы терапии, направленные на избавление от воспалительного процесса в легочной ткани. Различия между течением, диагностикой и тактикой лечения пневмонии между мужчинами и женщинами. Диагноз пневмония ставиться на основании клинической картины, и ряда инструментальных и лабораторных исследований. На основе исследований изучены основные причины возникновения болезни. Выявлены группы людей склонные к данному заболеванию. В работе указаны всевозможные виды пневмонии и ее возбудителей, картины течения болезни, а также группы риска, осложнения, методы лечения и профилактики.

профилактика

осложнения

статистика

пневмония

1. А. Л. Гребнев, В. Х. Василенко- Пропедевтика внутренних болезней. 5-е изд., доп и перераб. — М.: Медицина, 2001 г. – 592с. — [3, 4]

2. В. И. Покровский Этиологическая диагностика и этиотропная терапия острых пневмоний/ В.И Покровский, С.В. Прозоровский, В.В. Малеев и др. – М.: Медицина. – 1995. – 272с. — [8]

3. Игнатова Г. Л., Федосова Н. С., Степанищева Л. А. Профилактическое и терапевтическое использование пневмококковой вакцины у работающих на промышленном предприятии пациентов с хроническими бронхолегочными заболеваниями. («Урал-Трак ЧТЗ», Челябинск). Пульмонология, 2007, № 3 — [6]

4. Н.А Мухин, Моисеев- Пропедевтика внутренних болезней: учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. —М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 г. – 848с. — [1, 2]

5. Таточенко В. К., Антибактериальная терапия пневмоний у детей. Фарматека, № 11, 2002 — [7]

6. Федеральная служба государственной статистики (Росстат)- Здравоохранение в России. 2017: Стат.сб./Росстат. – М., З-46 2017. – 170 с. — [5]

Лечение пневмонии в последнее время является одной из самых актуальных проблем в современной медицинской практике.

Пневмония является достаточно распространенным заболеванием органов дыхания. С каждым столетием течение данного заболевания усугубляется, так как появляются все больше новых штаммов вирулентных микроорганизмов, являющихся возбудителями пневмонии. Действие антибиотиков слабеет, летальность заболевания увеличивается. В России ежегодно отмечается около 1,5 млн случаев пневмоний. Число больных с осложненным течением болезни растет из-за недостаточной оценки тяжести состояния больного. Количество больных пневмонией остается одной из главных проблем в нашей стране.

Цель: изучить причины возникновения пневмонии, методы профилактики, а также определение дальнейших перспектив в разрешении проблемы резистентности бактерий к антибиотикам.

Материалы и методы. Изучение статистических данных России и анализ научной литературы.

Результаты и обсуждение.

Два столетия назад воспаление легких считали одним из самых опасных заболеваний, так как большинство из числа больных погибали. Казалось, что с открытием антибиотиков, лечение станет лучше, но, к сожалению, микроорганизмы стали более устойчивы к антибиотикам, что стало новым препятствием перед медиками.

Возбудители данного заболевания с каждым годом становятся более резистентными, меняя свой геном, мутируя, становятся более вирулентными.

Первое упоминание о воспалении легких говорится в трудах древнеримского целителя Цельса.

Также знаменитый древнегреческий целитель – Гиппократ высказывал суждения о воспалительных процессах органов дыхания, как о болезни всего организма.

Пневмонию он считал местным воспалительным процессом. Чтобы вылечить это заболевание, в то время применяли обильные кровопускания, что безусловно, увеличивало смертность.

В 1684 году английский доктор Томас Виллис выделил основные симптомы пневмонии: лихорадка, высокая температура тела, кашель, одышка, диспноэ, мокрота.

В 1830 году английский врач Лаэнком описал аускультативную картину пневмонии. Доктор выделил несколько форм данного заболевания: крупозная, долевая и бронхопневмония.

В XIX веке пневмонию называли «Лихорадочная грудная болезнь».

В конце XIX века подтвердился инфекционный характер пневмонии, как раз после открытия пневмококков, гемофильной палочки, риккетсии.

Благодаря новым открытиям, ученые разработали новую классификацию болезни, а также определили новые методики лечения.

«Пневмония- воспалительное поражение легочной паренхимы, альвеол, частично мелких бронхов, инфекционной природы, чаще всего обратимое.» [1]

Пневмония бывает различной по происхождению и локализации.

«Безусловно, данное заболевание вызывает инфекция различного рода. Она может быть бактериальной (пневмококки, стафилококки), вирусной, микоплазменной, грибковой (аспергиллез, кандидоз), риккетсиозной, хламидийной. А также выделяют легионеллу, как возбудитель острой пневмонии. » [2]

«По локализации бывает: пневмония долевой (крупозная, плевропневмонию) и очаговой (дольковая, бронхопневмония)

Крупозная пневмония- поражение одной или нескольких долей легкого c воспалительным процессом плевры.

Возбудителем данной пневмонии являются в основном пневмококки, иногда могут быть стафилококки или клебсиелла.

Клиническим проявлением долевой пневмонии является повышенная температура тела до 39-40 С, тяжелая интоксикация, кашель, мокрота.» [3]

«Очаговая пневмония- воспалительный процесс в лёгочной паренхиме и в смежных бронхах.

Возбудителем очаговой пневмонии является палочка Пфайффера, стафилококк, пневмококк.» [4]

Главным возбудителем большинства пневмоний является S. Pneumoniea (15-35%)

Вторым по частоте является Legionella pneumoniea, следующий агент, вызывающий пневмонию – Haemophilus influenzae (10%).

Так мы можем сделать вывод, что наиболее часто выявляются ассоциации пневмококков и гемофильной палочки (51%), хламидий и пневмококков (20%).

Не стоит забывать атипичную пневмонию. Такая пневмония может быть вызвана микоплазмами, хламидиями, синегнойной палочкой и золотистым стафилококком. Частота микоплазменной и хламидийной пневмонии варьирует от 5 до 15 %, чаще всего страдают молодые люди.

«Атипичная пневмония возникает в результате заражения человека нетипичными возбудителями пневмонии, вызывая необычное клиническое течение болезни.» [8]

Так, например, пневмонии могут быть вызваны грамотрицательными бактериями E. coli, Pseudomonas aeruginosa.

Такая пневмония, вызванная этими возбудителями, чаще встречается у пациентов, перенесших операции на органах мочевыделительной системы, кишечнике, а также у больных пациентов резко ослабленных, истощенных, страдающих нейтропенией или с синдромом приобретённого иммунодефицита.

Атипичная пневмония является очень коварной, так как тяжело на первой стадии ее диагностировать, из-за чего не сразу начинается лечение.

В результате тяжелого течения пневмоний различного рода, могут возникать самые разнообразные осложнения.

Плевриты, миокардиты, перикардиты и эндокардиты, менингиты, инфекционно-токсический шок, сепсис, обструкция легочной ткани и многое другое.

Нагноения с образованием абсцессов возникают в клеточных инфильтратах легких, вызываемые пневмококками, клебсиеллой, стрептококками и стафилококками. Клеточный инфильтрат развивается в первые дни болезни, поэтому применение антибиотиков часто не оказывает влияния на ход событий.

Такие абсцессы сопровождаются стойкой лихорадкой, нейтрофильным лейкоцитозом до момента высвобождения гнойного содержимого полости в легкое. Если опорожнение произойдет в полость плевры возникнет пневмоторакс.

Гангрена легкого менее чаще встречающееся осложнение, но являющийся очень опасным. Гангрена легкого это гнойно-гнилостный некроз одной доли или всего легкого, имеющий тенденцию распространятся. Дает о себе знать гангрена только тогда, когда части пораженного легкого начинают отторгаться.

Острая дыхательная недостаточность также является серьезным осложнением. Из-за резкой нехватки кислорода повреждаются органы, системы органов.

Организм прекращает полноценно функционировать.

Эмпиема плевры развивается если к плевриту присоединяется вторичная инфекция. В результате чего возникает более интенсивное интоксикационно-воспалительный синдромом.

Сепсис, как самое опасное осложнение в медицине является очень тяжелым, из всех существующих видов осложнений пневмонии. В кровь попадают микроорганизмы, которые размножаются и циркулируют в кровяном русле. Самая высокая смертность наблюдается при сепсисе.

Осложненная пневмония может затронуть не только бронхи и легкие, но и другие органы и даже весь организм.

Пневмонией подвержены не только взрослые, но и дети. Зачастую воспаление легких у детей определяется чаще.

По статистики пневмония занимает приблизительно 75% всех легочных болезней в педиатрии.

К группе риска детей, которые могут заболеть пневмонией относятся: недоношенные дети; дети, которые часто болеют ОРВИ, а также дети с хроническими заболеваниями дыхательной системы (ларингит, синусит, тонзиллит).

Пневмонии у детей протекают своеобразно, обычно в тяжелой форме и занимают одно из первых мест среди причин смерти.

«Чаще всего у детей пневмония возникает после перенесения осложнений острой респираторной инфекции.

У новорожденных детей болезнь может возникнуть благодаря внутриутробной инфекции. Такая пневмония возникает из-за герпеса, грибков, клебсиелл, хламидий.» [7]

Причем данные возбудители вызывают атипичную пневмонию, что повышает риск осложнений. Картина данной болезни не является характерной для пневмонии, что затрудняет постановку диагноза. Чем младше ребенок, тем более тяжелое и серьезное течение заболевания.

Выводы.

«Статистические данные Здравоохранения России показывают, что за январь- июль 2017 года было зафиксировано всего – 341421 случаев внебольничного инфицирования.

Из них у детей до 17 лет – 112725 человек, у детей до 14 лет – 106870. А за январь- июль 2016 года следующие показатели: всего – 367011 человек, у детей до 17 лет – 114687, у детей до 14 лет – 109467.» [5]

Пневмония является достаточно распространенным заболеванием, так из 1000 человек у 12 – 14 взрослых будет выявлена болезнь.

С возрастом люди более подвержены пневмонии. Так у людей старше 55 лет соотношение будет равно 17:1000.

Среди больных преобладают мужчины. Они составляют 52 – 56% больных, женщины 44 – 48%.

Для лечения больных с пневмонией используют антибиотики широкого спектра. Такие как бета-лактамы (цефалоспорины, карбопенемы, монобактамы), левофлоксацин, амоксициллин.

Пневмония, вызванная гриппом (вирусом), лечится противовирусными препаратами. Стоит заметить, что вирусные инфекции являются причиной 5% всех тяжелых пневмоний.

Вирусная пневмония осложняется присоединением бактериального агента, поэтому назначаются антибиотики.

Лечение пневмонии является достаточно сложным процессом, и для получения эффекта и сохранения здоровья необходимо провести ряд диагностических исследований и проводить длительную комплексную терапию, а также не забывать о профилактических мероприятиях.

Профилактика пневмоний заключается прежде всего в предупреждении ОРВИ, так как вирусная пневмония часто осложняется присоединением бактериальной пневмонии.

«К обязательной вакцинации относят вакцины от коклюша, кори и туберкулеза, возбудители которых нередко являются причиной развития пневмонии. Кроме того, применение вакцин против гриппа снижают не только заболеваемость гриппом, но и уменьшают смертность от гриппа и воспаления легких. Не стоит забывать и о пневмококковой вакцине, которая снижает заболеваемость пневмониями в 2-3 раза.» [6].

В заключение хочется сказать, что своевременное обращение к врачу и выявление пневмонии с последующим лечением способно спасти жизнь человека.

Библиографическая ссылка

Фатуллаева Г.А., Богданова Т.М. ПНЕВМОНИЯ — АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНЫ // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 5.;

URL: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19158 (дата обращения: 29.01.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

Попкова Н.И., Скачкова М.А., Карпова Е.Г.

Актуальность. Болезни органов дыхания занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости и смертности детей. Важную роль среди них играют пневмонии. Это связано как с высокой частотой поражений респираторного тракта у детей, так и с серьезностью прогноза многих поздно диагностированных и нелеченных пневмоний [1,2]. В Российской Федерации заболеваемость детей пневмонией находится в пределах 6,3-11,9% [1].Одной из основных причин увеличения числа пневмоний, является высокий уровень диагностических ошибок и поздняя диагностика. Значительно увеличился удельный вес пневмоний, при которых клиническая картина не соответствует рентгенологическим данным, увеличилось число малосимптомных форм заболевания [1,3]. Также имеются сложности в этиологической диагностике пневмоний, так как со временем происходит расширение и модификация перечня возбудителей. Еще относительно недавно внебольничная пневмония связывалась главным образом со Streptococcus pneumoniae. В настоящее время этиология заболевания значительно расширилась, и помимо бактерий может быть представлена еще и атипичными возбудителями (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniaе), грибами, а также вирусами (гриппа, парагриппа, метапневмовирусами и др.), роль последних особенно велика у детей до 5 лет [2-4]. Все это приводит к несвоевременной коррекции лечения, утяжелению состояния пациента, назначению дополнительных лекарственных препаратов, что в конечном итоге отражается на прогнозе заболевания. Таким образом, несмотря на достаточно подробное изучение проблемы пневмонии детского возраста, существует необходимость в уточнении современных клинических особенностей пневмонии, исследовании значения различных возбудителей, в том числе пневмотропных вирусов, при этом заболевании.

Цель исследования: выявление современных клинико-лабораторных и этиологических особенностей течения пневмоний у детей. Материалы и методы. Было проведено комплексное обследование 166 детей с внебольничной пневмонией в возрасте от 1 до 15 лет, находившихся на лечении в пульмонологическом отделении детского стационара ГАУЗ «Детская городская клиническая больница» г. Оренбурга. Среди обследованных детей было 85 мальчиков (51,2%) и 81 девочка (48,8%). Всех больных разделили на 2 группы по морфологическим формам пневмонии (пациенты с очаговой пневмонией и с сегментарной пневмонией) и на 4 группы по возрасту – дети раннего возраста (1 – 2 года), дошкольники (3 – 6 лет), младшие школьники (7 – 10 лет) и старшие школьники (11 – 15 лет). Всем пациентам проводилось следующее обследование: клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови с определением уровня С-реактивного белка (СРБ), рентгенография органов грудной клетки, микроскопическое и бактериологическое исследование мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам. Для выявления респираторных вирусов и S. pneumoniae 40 больным проводилось исследование трахеобронхиальных аспиратов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени с целью обнаружения рибонуклеиновой кислоты (РНК) респираторно-синцитиального вируса, риновируса, метапневмовируса, вируса парагриппа 1, 2, 3, 4 типов, дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) аденовируса и пневмококка. Полученные в процессе исследования данные обрабатывались c помощью программного продукта STATISTICA 6.1. В ходе анализа был выполнен расчет элементарных статистик, построение и визуальный анализ корреляционных полей связи между анализируемыми параметрами, сравнение частотных характеристик проводилось с помощью непараметрических методов хи-квадрат, хи-квадрат с поправкой Йетса, точного метода Фишера. Сравнение количественных показателей в исследуемых группах выполнялось с использованием t-критерия Стьюдента при нормальном распределении выборки и критерия U Вилкоксона-Манна-Уитни при не нормальном. Взаимосвязь между отдельными количественными признаками определяли методом ранговой корреляции Спирмена. Различия средних величин, коэффициенты корреляции признавались статистически достоверными при уровне значимости p<0,05.

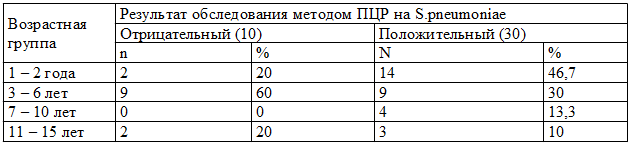

Результаты исследования и их обсуждение. Среди обследованных преобладали больные с очаговой пневмонией – 113 детей (68,07%), детей с сегментарной пневмонией было в 2 раза меньше – 53 (31,93%), из них 15 (28,3%) – с полисегментарной пневмонией. Большую часть госпитализированных больных составили дети раннего возраста – 67 (40,36%), а также дошкольники – 54 (32,53%) (таб.1). Средний возраст пациентов – 5,05± 3,93 лет.

Таблица 1. Распределение детей по возрастным группам при очаговых и сегментарных пневмониях

Дети поступали в стационар в среднем на 8,0±4,7 день от начала заболевания при очаговых пневмониях и на 7,7±4,6 день при сегментарных. Наиболее часто отмечалось правостороннее поражение легких – в 95 случаях (57,23%), левостороннее поражение почти в 2 раза реже – 51 случай (30,72%), двустороннее – у 20 детей (12,05%). Аналогичная ситуация наблюдалась в обеих группах. При этом правостороннее воспаление развивалось чаще в 5-м (39,29%) и 4-м сегментах легких (16,67%), а левостороннее – в 5-м (26,23%), 10-м (22,95%) и 9-м (18,03%) (p=0,01). В основном преобладали пневмонии со среднетяжелым течением -155 случаев (93,37%). Тогда как тяжелая пневмония отмечена лишь у 11 детей (6,63%), причем большая часть из них пришлась на сегментарные – 81,8% (p<0,001). Среди госпитализированных больных чаще встречалась дыхательная недостаточность 2 степени – в 81,93% (136), 1 степени – в 17,47% (29). Отсутствовали её признаки в 1 случае (0,6%).

Смешанная одышка чаще наблюдалась у детей с сегментарными пневмониями: 86,79% (46) против 70,8% (80) (p<0,05). При очаговых пневмониях отсутствие одышки при поступлении отмечалось чаще в 3,5 раза – 20,35% (23) против 5,66% (3), p<0,05. Выраженный токсикоз был у 121 ребенка (72,89%), умеренный у 43 – 25,9%, отсутствовал у 2 детей – 1,2%. Субфебрильная температура тела до поступления была зарегистрирована у 19 человек (11,45%), фебрильная у 99 (59,64%). Подъем температуры тела до фебрильных цифр течение 3 дней и более был отмечен только у 74 детей (44,58%), причем достоверно чаще при сегментарной пневмонии – в 60,38% (32), тогда как при очаговой – в 37,17% (42) (p<0,01). Дети с сегментарной пневмонией лихорадили в стационаре чаще, чем с очаговой пневмонией: фебрильная температура в течение 1 суток отмечена у 30,19% (16) и 19,47% (22), в течение 2-3 суток у 11,32% (6) и 6,19% (7), 1,89%(1) и 1,77%(2) детей соответственно (p<0,05). При поступлении у половины больных регистрировались жалобы на малопродуктивный кашель – 84 (50,6%), на продуктивный у 65 (39,16%), на сухой у 17 (10,24%). Достоверных различий между группами обнаружено не было. Жалобы на боли в животе и на боли в грудной клетке чаще встречались при сегментарной пневмонии – 3,01% (5) и 1,8% (3) (p<0,05 и p<0,01, соответственно). Вялость, слабость и снижение аппетита отмечены были у большинства детей – 83,13% (138) и 80,72% (134), соответственно.

При объективном обследовании такой важный признак пневмонии, как наличие локальной симптоматики, отмечался не у всех. Так, притупление легочного звука над областью воспаления чаще было отмечено при сегментарных пневмониях, чем при очаговых (84,91% против 70,8%, соответственно), также как и наличие крепитации и мелкопузырчатых хрипов (79,25% против 62,83%, соответственно) (p<0,05). По локальному ослаблению дыхания достоверных различий между группами не было обнаружено. Достоверные различия по локальной симптоматике в различных возрастных группах наблюдались лишь при перкуссии легких. Локальное притупление чаще отмечалось в группе младших школьников (7-10 лет) – в 90,91% (20), чуть реже в группе дошкольников (3-7 лет) и старших школьников (11-15 лет) – 81,48% (44) и 73,91% (17) соответственно, и реже всего в группе детей раннего возраста (1-2 года) – 65,67% (44) (p<0,05). Клинически при поступлении в стационар полная локальная симптоматика (в виде притупления легочного звука при перкуссии над зоной воспаления, ослабления дыхания и влажных мелкопузырчатых хрипов и/или крепитации) зафиксирована только у половины больных – 51,8% (86). Полный комплекс локальных симптомов чаще выявлялся при сегментарных пневмониях – 66,04% (35) в сравнении с 45,13% (51) при очаговых (p<0,05). Полное отсутствие их, напротив, чаще отмечено при очаговых пневмониях – 5,31% (6) против 1,89% (1) (p<0,05). Купировалась локальная симптоматика при очаговой пневмонии быстрее, чем при сегментарной (на 7,2±1,8 и на 8,3±2,8 день соответственно, p<0,01). Бронхообструктивный синдром был зарегистрирован у 24 детей с пневмонией (14,46%), причем чаще у детей раннего возраста – 22,39% (15), у детей дошкольного возраста – в 16,67% (9), p<0,05. Ателектаз, как осложнение пневмонии, зафиксирован у 2 детей (1,2%), деструкция легочной ткани в зоне воспаления у 1 (0,6%), синпневмонический плеврит у 1 (0,6%). Достоверных различий по развитию осложнений между группами не отмечалось.

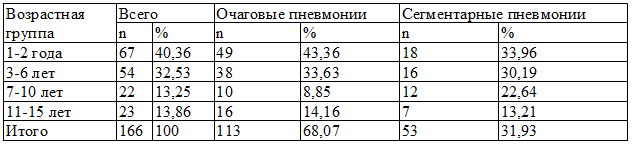

Таблица 2. Изменения в клиническом анализе крови при поступлении в стационар.

Примечание: * – различия достоверны (р<0,05)

Средний уровень лейкоцитов при поступлении в группе очаговых пневмоний – 9,04±3,9 х109/л, сегментарных – 10,4±8,2 х109/л.

В группе сегментарных пневмоний значение СОЭ было выше, чем при очаговых пневмониях – 19,11±17,36 мм/ч против 12,67±13,1 мм/ч, соответственно (p<0,001).

После проведенного комплексного лечения в контрольных анализах крови по сравнению с анализами крови при поступлении отмечено достоверное снижение уровня лейкоцитов с 9,49±5,7 х 109/л до 7,65±2,1х 109/л (p<0,001), и СОЭ с 15,05±14,9 мм/ч до 6,14±5,2 мм/ч(p<0,001).

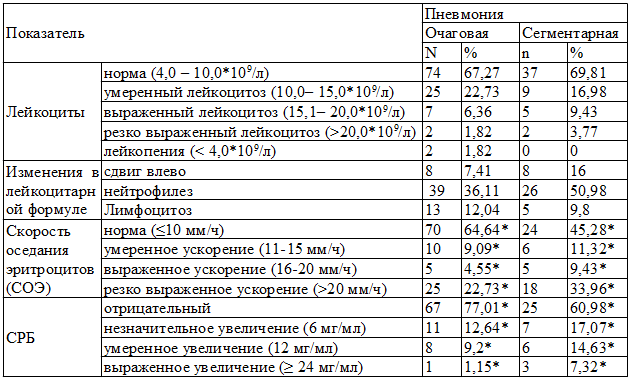

При исследовании трахеобронхиального аспирата методом ПЦР у 30 (75%) детей из 40 была выделена ДНК пневмококка, у 24 (60%) из них – выделен только пневмококк, у 6 (15%) ДНК пневмококка в сочетании с вирусами – РНК метапневмовируса (2), РНК респираторно-синтициального вируса (2), ДНК аденовируса (2). У 4 (10%) возбудитель не был выделен, у 6 (15%) – только ДНК аденовируса (рис.1). РНК риновируса и вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов в исследуемой группе обнаружены не были.

Рис. 1. Микроорганизмы, выделенные методом ПЦР в трахеобронхиальном аспирате больных пневмонией

Всем этим больным также проводилось бактериологическое исследование мокроты. Среди 30 пациентов с выделенной ДНК пневмококка, у половины – 16 (53,3%) бактериологическое исследование мокроты дало отрицательный результат, у 6 из них (20%) – выделена только Candida albicans, у 4 (13,3%) – Streptococcus viridans, у 2 (6,7%) – Pseudomonas aeruginosa, еще у 2 (6,7%) – Proteus mirabilis и Proteus vulgaris в не диагностическом титре. У 10 пациентов, у которых не был выделен пневмококк методом ПЦР, при посеве мокроты роста бактериальной флоры не обнаружено.

Несостоятельность бактериологического исследования мокроты можно объяснить тем, что большинство детей (63,3%) получали антибактериальную терапию амбулаторно.

РНК респираторно-синтициального вируса была обнаружена у 2 детей раннего возраста, которые поступили в стационар на 4 и 5 дни от начала заболевания с признаками острого ринофаригита. Один из них – с клиникой бронхообструктивного синдрома. РНК метапневмовируса человека была выделена у двоих дошкольников (3 и 3,5 лет), поступивших на 6 день от начала заболевания с остаточными явлениями острого фарингита. ДНК аденовируса выделили у 8 детей: у 2 из них в сочетании с пневмококком – дети раннего возраста, 4 – из группы дошкольников, 2 – старшего школьного возраста. Старшие школьники поступили спустя 6 и 7 дней от начала заболевания без явных признаков острой инфекции верхних дыхательных путей, а младшие дети – на 3-4 день с признаками ринофарингита.

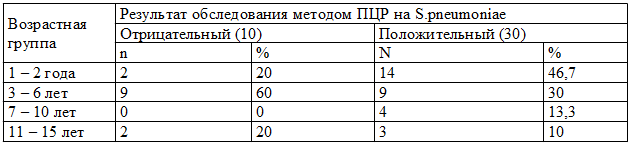

Пневмококк методом ПЦР выделялся в основном у детей раннего возраста – 46,7% (14), чуть реже у дошкольников – 30% (9), а у младших и старших школьников значительно реже – 13,3% (4) и 10% (3) соответственно (табл. 3).

Таблица 3. Результаты обследования на S.pneumoniae методом ПЦР детей различных возрастных групп

Чаще пневмококк выделялся у детей с очаговой пневмонией – в 70% (21), а с сегментарной – в 30% (9).

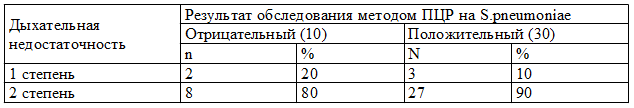

Дыхательная недостаточность 2 степени у детей с пневмококковой этиологией пневмонии встречалась несколько чаще, чем в другой группе – 90% (27) и 80% (8) соответственно (табл. 4).

Таблица 4. Дыхательная недостаточность у детей в зависимости от результата обследования на S.pneumoniae методом ПЦР

Чаще всего при пневмококковой пневмонии присутствовали жалобы на малопродуктивный кашель – в 60% (18), в 1,8 раз реже – продуктивный – 33,3% (10), и почти в 9 раз меньше – сухой кашель – 6,7% (2).

Вялость, слабость, снижение аппетита у больных с пневмококковой пневмонией отмечались чаще, чем с не пневмококковой – 80% (24) и 70% (7) соответственно (р < 0,05).

При обследовании в анализе крови лейкоцитоз отмечен в 30% (9) случаев (в группе без пневмококка – в 20%), ускорение СОЭ – в 43,3% (13), изменения в лейкоформуле – у 36,7% (11) в виде сдвига влево у 10% (3), нейтрофилеза у 30% (9), лимфоцитоза у 6,7% (2). Повышение уровня С-реактивного белка чаще встречалось при пневмококковых пневмониях – 41,4% (12) против 33,3% (3).

Средняя продолжительность пребывания детей с пневмонией в стационаре составила – 11,3±3,3 дня. Достоверных различий по длительности госпитализации между группами обнаружено не было.

Большинство детей выписано с выздоровлением: при очаговых пневмониях в 97,35%, при сегментарных в 83,02% случаев; с улучшением в виде уменьшения инфильтрации легочной ткани на рентгенограмме выписано для дальнейшего амбулаторного долечивания 2,65% и 13,21%, соответственно (p< 0,01). Исходом сегментарной пневмонии у 1 ребенка стало образование участка пневмосклероза в месте инфильтрации, у другого – образование тонкостенной полости вследствие деструкции легочной ткани.

Выводы:

1. Наиболее частой клинико-морфологической формой пневмонии у детей на современном этапе является очаговая правосторонняя пневмония со среднетяжелым течением и локализацией в средней доле (4 и 5 сегменты легких).

2. Для сегментарной пневмонии более характерно тяжелое течение с длительно сохраняющейся фебрильной температурой тела, выраженной локальной симптоматикой и выраженными лабораторными изменениями.

3. У большинства больных (75%) пневмония – пневмококковой этиологии. При этом исследование мокроты методом ПЦР на пневмококк является более информативным, чем посев на флору.

4. Большую роль в развитии пневмонии играют респираторные вирусы, которые были выделены у 30% больных, причем у половины из них – в сочетании с пневмококком.

Источник